«Анорексия — как алкоголизм, всегда с тобой»

Самый известный в России литературный критик Галина Юзефович сегодня говорит с журналистами "Таких дел" не о книгах. А о болезни, с которой столкнулась много лет назад и которая теперь навсегда с ней.

— Галина, почему вы решили рассказать о своей анорексии?

— Мне кажется, в публичном поле не хватает спокойного и честного разговора об этой проблеме. Мне, по крайней мере, его всегда не хватало. Не узкопрофессионального, не с позиции доброго психолога, а простого и обывательского. Без страшилок и безрезультатного запугивания, но и без брезгливого сочувствия, которым пронизана эта тема. Принято считать, что это какая-то стыдная болезнь, которая случается с кем-то другим. Но это совсем не так.

Расстройства пищевого поведения есть у очень большого количества моих успешных и взрослых подруг и знакомых, по которым этого никогда не скажешь и которые сами об этом никому не говорят. Когда сегодня слышишь про анорексию, имеется в виду чаще всего подростково-юношеская анорексия, и это действительно большая проблема, от нее действительно умирают. Но этим дело не исчерпывается. Также распространено мнение, что от нее можно вылечиться, — но это неправда. Мой опыт показывает, что лечение от анорексии — это примерно как лечение от алкоголизма: ты можешь не быть практикующим алкоголиком, но ты все равно алкоголик, даже если находишься в продолжительной и качественной ремиссии. С анорексией можно жить нормальную жизнь, тебе это может почти не мешать, но оно остается с тобой навсегда.

— Так было с вами?

— Да. Дело в том, что после активной фазы анорексии у очень многих людей нарушается контакт со своим телом.

У МЕНЯ, НАПРИМЕР, ЭТО ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ТОМ, ЧТО Я ЭЛЕМЕНТАРНО НЕ ЧУВСТВУЮ, ГОЛОДНА Я, НАЕЛАСЬ Я ИЛИ ПЕРЕЕЛА

Когда я устала, в стрессе, больна, очень занята или увлечена, у меня не хватает естественных ресурсов, чтобы это контролировать. Если я чем-то увлечена, я могу забыть про еду и вообще не есть — я не преувеличиваю — два дня, пока не почувствую физической гастритной боли в желудке. Или наоборот: могу есть, почти не ощущая вкуса и не замечая количества съеденного. И это, на мой взгляд, самое ужасное в анорексии — ее последствия, которые остаются с тобой на всю жизнь. Они могут быть почти незаметны окружающим людям, но они достаточно существенны для того, кто с ними живет.

— В чем они проявляются у вас?

— Когда со мной это случилось, даже слова такого никто не знал, это было двадцать пять лет назад. Тогда даже поход к психологу считался чем-то запредельным. Я вышла из этого сама, но, выйдя, поняла, что мое тело больше со мной не разговаривает. Причем не только в сфере еды — например, я не всегда понимаю, когда я устала. Тело за тот период активной фазы анорексии привыкло, что его все равно никто не слушает, и просто перестало посылать сигналы. Мне часто говорят: «Как вы столько всего успеваете!», имея в виду сказать комплимент, но на самом деле это не достоинство, такое поведение вовсе не здоровое. Сейчас, чтобы быть не худой и не толстой, чтобы не страдать от гастрита, чтобы вообще держать себя в нормальной форме, у меня уходит довольно много ресурсов. И это моя плата за 46 килограммов, которые я весила в девятнадцать лет. Чтобы жить на первый взгляд обычной, нормальной жизнью, мне приходится тратить усилия, которые по-хорошему можно было бы потратить на что-то более приятное.

Я постоянно об этом думаю

— А как эти усилия у вас проявляются в каждодневной жизни?

— Ну во-первых, у меня на телефоне стоят будильники, напоминающие о том, что пора поесть. Если я в этот момент не хочу есть, мне надо остановиться и десять минут с собой поговорить: это я правда не хочу есть или статья хорошо пишется и книжка интересная, а на самом деле я голодна? И если ответ «да, голодна», то я иду и заставляю себя есть. Во-вторых, я веду дневник наблюдений, чтобы иметь наглядную картину, потому что иначе мой мозг не способен ее зафиксировать. В-третьих, я записалась на специальную программу по контролю над питанием. Ну и в целом еда — это то, о чем я постоянно думаю.

Иллюстрация: Алена Змиенко для ТД

Иллюстрация: Алена Змиенко для ТД

— Как это началось?

— Как это часто бывает, из семьи. У меня была прекрасная, интеллигентская, советской формации семья, в которой было на тему еды три тезиса. Первый: еда это неважно. Думать про нее — не нужно. Перекусить на бегу куском хлеба — это нормально. Жаловаться на отсутствие еды — неприлично. Моя мама вообще почти никогда не готовила, а папа всегда считал, что лучшая еда на свете — это бутерброд с сыром. Второй тезис: быть толстым — это очень плохо. Причем не в том смысле, что это некрасиво, — это просто неправильно и неэтично. В этом есть что-то дурное, порочное, это значит, что с тобой что-то не так. Как говорил Оскар Уайльд, только очень поверхностные люди не судят о человеке по его внешности. Худое, подтянутое, легкое, спортивное тело — это естественное состояние человека, а отступление от этого канона — плохо. Ну и наконец, третий постулат: нет ничего стыднее, чем худеть. Женщина, которая сидит на диете, это очень стыдно. Думать о своем весе — позорно.

— Эти три посыла, мягко говоря, противоречат друг другу.

— Не то слово, они способны взорвать мозг. При этом можно понять, откуда они у моих родителей. Сами они были стройные и подтянутые всю жизнь, ничего для этого не делая. И им поэтому никогда, например, не приходило в голову отвести меня на какой-нибудь спорт. От меня ожидалось, что я естественным образом буду такая же. Мне кажется, это была какая-то общая установка поколения моих родителей. Мою бабушку репрессировали, когда она была беременна, и моя мама родилась в лагере, потом жила в доме для детей врагов народа, а потом они с бабушкой жили в деревне, потому что им было не разрешено жить в городе, так как она не была реабилитирована. Мама росла в очень тяжелых условиях, и для нее, например, идти несколько километров в школу на лыжах было каждодневной нормой. Она выросла органически подтянутой, поэтому для нее все разговоры про лишний вес или про специальный спорт — это что-то очень искусственное и лишнее.

— И вы, будучи ребенком, не испытывали с этим проблем?

— Нет, я воспринимала это как данность. Потом мои родители развелись, и, когда мне было девять лет, мы с мамой переехали в Тбилиси. А в 1990 году, когда в Грузии началась гражданская война, я переехала в Москву к бабушке с дедушкой. Переезд был для меня достаточно травматичным. Во-первых, страна разрушилась, вокруг хаос и неопределенность, это не могло не расстраивать. Во-вторых, в Москве я была дважды провинциальной девочкой — после Перми и Тбилиси, а учиться я пошла в школу, куда ходили внуки Аллы Пугачевой. У меня был тбилисский говор, я была нищая и ходила в одних и тех же колготках (тогда все были нищие, конечно, но не в моей школе), меня игнорировали одноклассники. Смена обстановки и образа жизни, стресс и ощущение огромной чуждости наложились на смену пищевой модели, и в свои пятнадцать лет я начала сильно поправляться.

— Смена питания — это потому, что бабушка кормила по-другому?

— Да, у нее как раз была нормальная модель питания: завтрак, обед, ужин, — но для меня это было очень непривычно, я не умела ею пользоваться. Плюс непривычные продукты, плюс огромный дефицит всего. И я растолстела. Причем сейчас я понимаю, что не так уж катастрофически. При этом бабушка никогда не заставляла меня есть и никогда не ограничивала. За год я набрала килограммов 15. И вот в какой-то момент у меня включилась родительская установка про то, что если ты толстый, значит с тобой что-то не так. При этом осознанно худеть тоже нельзя, это же стыдно. И я начала врать и изворачиваться.

— Себе врать?

— В основном бабушке. Говорила ей, что не буду завтракать, потому что поем в институте, и не ела. Брала с собой йогурт и выкидывала его по дороге. Я поняла, что можно урезать одно, другое, третье — и ничего, жить можно. И в какой-то момент я обнаружила, что прекрасно обхожусь без еды. Маленькая банка зеленого горошка на два дня — это было прямо много, казалось, что по-хорошему не надо бы есть и его. На все это наложился опыт неудачных отношений — моя первая любовь пошла враскосяк. А почему? Конечно же, потому, что я толстая и со мной что-то не так, надо еще похудеть. И я худела еще. И к девятнадцати годам дохудела до сокровенных для всех анорексичек 46 килограммов, и года полтора жила в таком весе, плюс-минус несколько килограммов. Это было совсем кожа и кости. У меня, конечно, пропали месячные, я была похожа на велосипед. Сейчас я смотрю на свои фотографии — и не хочу никому их показывать.

Это ощущалось как эйфория

— И при этом у вас хватало сил учиться?

— Еще как! Я поступила в университет, и у меня было море энергии. Изнутри это ощущалось как счастье и постоянная эйфория. Единственное, что отравляло радость, — это необходимость иногда все-таки что-то есть. Тогда появляется ощущение, что ты своему легкому воздушному состоянию изменяешь, наносишь ему удар поддых. Что до этого ты был чистый, а что-то съев — испачкался. При росте 175 сантиметров я казалась себе ужасно толстой в своих 46 килограммах, при этом летала на крыльях эйфории, как и положено настоящей анорексичке. Ведь голод дает ощущение эйфории и невероятных сил. Это не тот голод, когда ты не успел пообедать и к вечеру готов съесть слона, — это долгоиграющий голод, который дает тебе радость. Анорексички всегда очень шустрые и активные. Я хожу в спортзал три раза в неделю, и там сразу их вижу: это очень худые девушки, которые при этом шпарят по беговой дорожке так, как мало кто. У них много сил — но это силы, которые ты берешь взаймы у своего будущего, причем под очень высокие проценты.

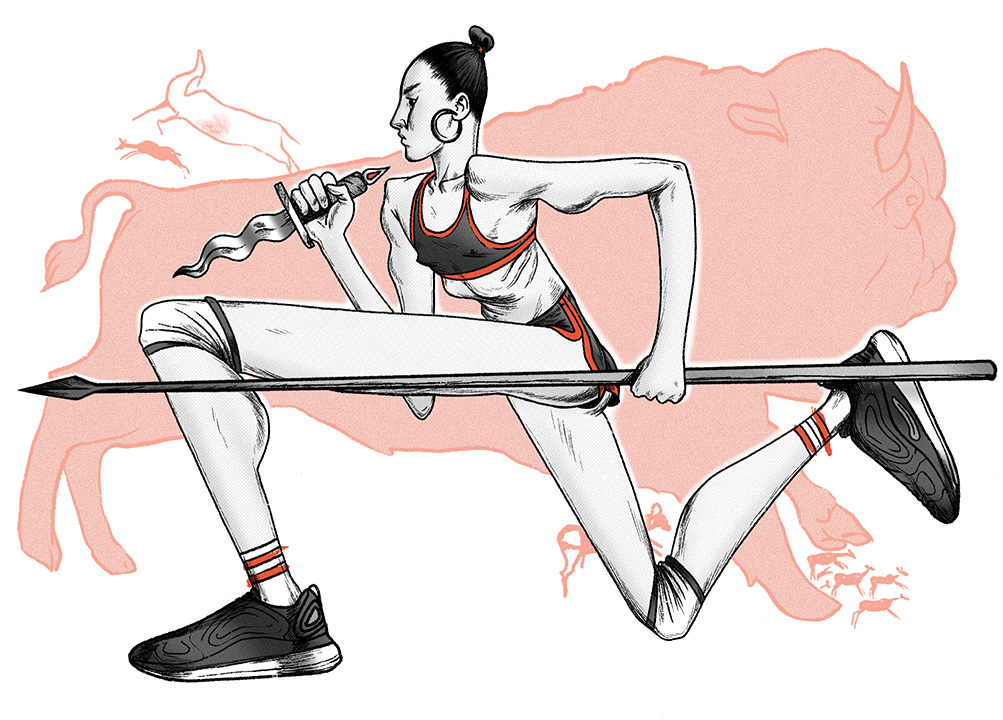

Мне нравится теория, что это такой генетический сбой, нужный для популяции. Если какое-то количество особей ловит кайф от голода и хорошо его переносит, это способно обеспечить выживание всего вида: пока остальные в ситуации отсутствия еды будут лежать без сил или вовсе умрут, эти продолжат охотиться и размножаться, потому что им голод на какое-то время дает силы.

Иллюстрация: Алена Змиенко для ТД

Иллюстрация: Алена Змиенко для ТД

— А как бабушка на все это смотрела?

— Она, конечно, видела, что я худею. Но она не была такой бабушкой-хлопотуньей, она была женщина яркая и пассионарная, и отношения у нас с ней были непростые и эмоционально наполненные. Она была медиком и подумывала разве что отвести меня к эндокринологу, но и до этого не дошло. А поскольку у меня все в семье худые, то воспринималось это скорее как то, что у меня был кризис, я растолстела, а потом все устаканилось — и я вернулась к нормальному и естественному для нас всех худому состоянию. Плюс ко всему, как и у каждого человека с расстройством пищевого поведения, у меня был свой набор трюков. Например, делать так, чтобы родные не видели тебя без одежды. Или носить большие толстые свитера.

— Раз вы чувствовали себя хорошо в этой эйфории, как и почему вы вернулись к нормальному весу?

— В Москве я чувствовала себя ужасно беззащитной: у родителей дела шли не очень, денег не было, я работала и училась одновременно. А чувство худобы давало хоть какое-то ощущение защищенности и общей собственной «нормальности». Вообще, голод действует как анестезия, он глушит ненависть к себе.

ЭТО РАЗНОВИДНОСТЬ СЕЛФХАРМА — ТЫ ГОЛОДАЕШЬ И ТАКИМ ОБРАЗОМ МЕНЬШЕ СЕБЯ НЕНАВИДИШЬ

Но года через два после сакраментальных 46 килограммов я начала потихоньку выползать из этого. Постепенно уровень тревоги и беззащитности стал спадать и организм начал понемногу возвращаться к подобию нормальной жизни. Я тогда еще принялась ходить в бассейн — сначала как продолжение анорексии, чтобы согнать все то, что не удалось не съесть, а потом получилось наоборот: после спорта я начала хотеть есть.

Но это было очень тяжело психологически — видеть, как я набираю вес. И вот так постепенно годам к двадцати трем я пришла к нормальному весу. А где-то в двадцать пять осознала, что же это на самом деле было. Тогда как раз начала появляться какая-то информация про расстройства пищевого поведения, и я стала рефлексировать на тему того, как я живу.

Вечное балансирование

— Но нормальными ваши пищевые привычки не стали?

— Нет, конечно. Это все время было балансирование. Очень тяжело было во время беременности, когда неизбежно набираешь вес. Это очень трудно было принять.

— А физические последствия были?

— Как ни странно, никаких. Уже к двадцати трем годам я была вполне кровь с молоком, а забеременела первый раз в двадцать семь. Обе беременности прошли легко, у меня были идеальные домашние роды без обезболивания. Подозреваю, что это просто хорошая генетика и крепкое здоровье и кто-то другой на моем месте пострадал бы сильно после такого. Так что все последствия мои — психологические. Голова назад до конца так и не встала, и нужно признать, что не встанет. Я в целом за интуитивное питание и бодипозитив, но их розы цветут не для меня. Это ужасно жалко — потому что без этого опыта я бы жила в своем комфортном весе и все бы у меня было хорошо и просто. Сейчас у меня, может быть, все и хорошо, но точно не просто — и просто никогда не будет.

— У вас есть любимая еда?

— Нет. Мне абсолютно все равно, что есть. Я очень хорошо готовлю — это, кстати, одна из примет человека с анорексией. Друг моей лучшей подруги — психиатр, и как-то они гостили у нас, он, увидев мои кулинарные подвиги, сразу спросил, нет ли у меня анорексии в анамнезе.

— А можно хорошо готовить, если не любишь есть?

— Легко. Это альтернативный способ коммуникации с едой. Тебе не нужно ее есть, ты общаешься с ней по-другому. Я свои кулинарные способности развила как раз на пике анорексии. И я готовлю не пробуя — я и так знаю, что получается. Больше всего я люблю готовить сложносочиненные торты, например свадебные — жалко, их никто не ест, а друзья редко женятся. У меня очень интимные отношения с едой, что, в общем-то, нездорово для взрослого человека, — просто они не проходят через желудочно-кишечный тракт. Мой инстаграм на 80 процентов состоит из прекрасной еды. Каждое утро я готовлю три завтрака — мужу и двум сыновьям, они все едят разное, и мне абсолютно не лень, я получаю от этого удовольствие. А себе я могу сварить яйцо по будильнику.

Иллюстрация: Алена Змиенко для ТД

Иллюстрация: Алена Змиенко для ТД

— А как семья относится к вашим пищевым особенностям?

— Мой муж отлично понимал, на ком он женится. При этом он тяжело относится ко всем видам селфхарма. Конечно, ему больно и неприятно. При этом он понимает, что его возможности в этой сфере ограничены, что он муж, а не терапевт или диетолог и все, что он может — это любить, принимать и поддерживать. Сыновья понимают, что у мамы странные отношения с едой и что лучше таких не иметь. Но, конечно, как и все дети, принимают это как данность. При этом, так как у нас дома культ еды, оба они выросли с довольно развитым и изощренным вкусом, оба любят поесть, при этом много занимаются спортом, а старший почти профессионально. Несмотря на свои особенности, я стараюсь выстроить внутри семьи нормальное, в меру увлеченное отношение к еде.

Отказаться от надежды

— А вы обращались к психотерапевту?

— Да, но сначала я попала к нему по другому поводу — из-за реактивной депрессии. Погиб мой лучший друг, практически брат, и я впала в депрессию, которую не смогла распознать. Вообще, я к депрессиям не склонна, видимо, поэтому и не сумела ее определить. Благодаря тому психиатру, мужу подруги, я подлечилась таблетками, но оказалось, что одних таблеток недостаточно, нужна еще психотерапия. И когда мы с психотерапевтом справились с депрессией, то дошли и до моей анорексии. Ходила я к ней два года, и это было, безусловно, очень, очень полезно. Сейчас у меня нет постоянного терапевта, но я нашла специальную групповую программу по контролю над едой. За ковидный год на фоне стресса мой вес ходил туда-сюда в амплитуде 10 килограммов, это было довольно тяжело. Сначала в период самоизоляции я ничего не могла есть, а когда все открылось, то на фоне тревоги я, напротив, начала есть не останавливаясь. Хвала оверсайзу, сейчас у меня гардероб почти не меняется, а раньше я еще и ненавидела себя за то, как я выгляжу. Сейчас я с собой более или менее в мире, но в какой-то момент я поняла, что пора отказаться от надежды на нормальные, здоровые, интуитивные отношения с едой.

— Отказаться от надежды звучит грустно.

— Наоборот. Отказаться от надежды, что ты станешь таким, как все нормальные люди, и признать свою особенность — это смирение и успокоение. Это такой осознанный подход к себе и личной ситуации. Да, ты должен про каждую порцию еды думать, но когда это встроено в грамотную систему, думать об этом проще.

— Получается, что самое страшное в анорексии — это ее последствия?

— Для меня — однозначно. Если бы я ставила перед собой задачу пугать девочек-анорексичек, чтобы они не скатились на самое донышко болезни, то я бы делала это не с помощью костлявых фотографий — они им, наоборот, только в радость. Я бы рассказывала им о том, что последствия анорексии останутся с ними на всю жизнь. Что они никогда больше не смогут получать простого удовольствия от еды. Что их тело перестанет с ними разговаривать. Что им всю жизнь придется об этом думать. Одним словом, не помрешь, но всю жизнь будешь мучиться.

— А вам не стыдно про это говорить вслух?

— Мне уже давно не больно и не стыдно, и это заслуга моей плотной двухлетней терапии. Я отношусь к своей анорексии не как к стигме, а просто как к факту своей биографии. И мне бы очень хотелось, чтобы, когда молодые девочки посмотрят на условную меня, они бы увидели не просто успешную женщину средних лет, а человека с такими же проблемами, как и у них. Мне кажется весьма полезным понимать про свою ролевую модель какие-то нюансы. Я бы хотела, чтобы люди понимали, что такие проблемы происходят с самыми разными людьми, но что это очень сильно влияет на качество жизни. Что все имеет свою цену, и не всякую цену стоит платить. Если бы у меня не было анорексии, моя жизнь была бы сильно лучше — это я знаю совершенно точно. И еще важно понимать, что расстройства пищевого поведения — это не только про глупых девочек, но и про взрослых женщин, умных или не очень.

Анорексия — это как отсутствие руки, некоторое ограничение, с которым приходится жить. И важно показывать, как вокруг нее можно выстроить жизнь, и вполне успешную, но с некоторыми особенностями. Я вообще думаю про себя как про человека с особенностью. Эта особенность мне не то чтобы помогает жить, но с ней жить можно, и довольно хорошо, если приспособиться. И говорить о ней тоже можно — и нужно.

Комментарии

Отправить комментарий