«Внезапные» признаки, подтверждающие высокий интеллект у человека и Странные теории о его происхождении

В результате нескольких тысяч лет эволюции человек получил необычайно развитый (по сравнению с другими, даже самыми умными животными) интеллект. Но что сделало нас такими уникальными? Какой эволюционный путь мы проделали? Конечно, получить однозначный ответ на эти вопросы нам вряд ли удастся, но некоторые предположения мы вполне можем сделать, даже если они будут звучать довольно странно… Но для начала про интересные современные исследования:

Чаще всего максимально интеллектуальными считают людей, которые получили высшее образование или являются выходцами из условно аристократических семей. Но учёные настаивают, что эти факторы отнюдь не являются автоматическими гарантами высокого IQ. Давайте узнаем, что говорит наука по этому поводу и какие признаки высокого интеллекта называют передовые исследователи.

1. Хороший музыкальный слух

Уже давно была установлена связь между отличным музыкальным слухом с детства и способностью человека с оным изучать еще один язык или даже несколько языков. А вот британские учёные выяснили в ходе исследований, что наличие музыкального слуха с раннего детства свидетельствует и о высоком IQ!

2. Невыносимость больших компаний, наличие очень узкого круга общения

Британские ученые выяснили в ходе исследований, что высокоинтеллектуальным людям комфортно и интересно находиться в одиночестве или в кругу одного близкого друга или партнёра (иногда — одного-двух приятелей), а необходимость постоянно общаться с широким кругом знакомых второго и третьего круга, а также с родственниками за чем-то вроде семейного стола во время праздника, утомляет таких людей и не доставляет им удовольствие. Еще люди с высоким IQ могут разговаривать вслух с самими собой — это тоже свидетельствует о высоком интеллекте, а никак не о том, что они — слегка ку-ку.

3. Нелюбовь к разговорам по телефону

В 21 веке интеллектуальные люди предпочитают общение через мессенджеры, а телефонные разговоры, особенно долгие, просто ненавидят. Разгадка проста. Высокоинтеллектуальный человек полагает, что звонком от нарушит личное пространство другого человека и с большой вероятностью отвлечет его от важного привычного дела или работы. Поэтому переписка в мессенджере, по мнению интеллектуалов, дает возможность общаться каждому из собеседников только тогда, когда на это есть время и желание. Интеллектуалы звонят только тогда, когда есть срочная и острая нужда.

4. Занятие спортом через «не хочу»

Европейские ученые хором заявляют о том, что походы в спортзал, совершаемые с абсолютно легкой душой и вообще не доставляющие психологического дискомфорта, — признак людей с интеллектом средним и ниже. А вот люди с высоким интеллектом всегда чувствуют, что могли бы заняться чем-то более полезным, но… НАДО. Поход на спортивные тренировки, который совершается с превозмоганием собственной лени, является показателем высокого интеллекта.

Именно это, как считают учёные, объясняет современный бум так называемых фитоняшек — людей с низким айкью, которые бегут в спортзал с охоткой даже 6 раз в неделю, потому что именно во время спортивной тренировки они не должны выполнять вообще никаких умственных задач, и им достаточно только лишь следовать указанием тренера. Монотонные физнагрузки не требуют вовлечения ума. А вот интеллектуалы во время занятий спортом, как показали исследования, постоянно о чем-то думают, вследствие чего тренировка кажется им обузой, но при этом они благодарны тем отличным результатам, которые тело получает после тренировок. Такой вот тяжкий труд!

5. Отсутствие лишнего веса

В мире существует статистика, показывающая, что на протяжении долгих веков история практически не фиксирует ни одного гения с ожирением. Когда человек толстый, он 90 процентов своего мыслительного времени отдает мыслям о том, как насытиться. Насыщение не совместимо с интеллектуальной деятельностью. Излишний вес встречается в 80 процентах случаев у людей с низким IQ и вытекающим из него нежеланием жить долго (стремление покушать исключает стремление к активности, что ведет к ранней смерти).

6. Ранние навыки беглого чтения

Люди с самым высоким IQ отмечают, что умели читать уже в 4 года. Но самое интересное то, что подавляющее большиснтво из них… понятие не имеет, как научились читать. Они этого просто не помнят!!! Этот навык пришел к ним так же, как навык надевать одежду на себя или есть.

7. Раздражение из-за повторяющихся звуков

Топовые немецкие и скандинавские ученые не так давно провели исследование, в результате которого выявили сенсационную связь между высоким интеллектом и раздражительностью из-за повторяющихся звуков. К таким звукам чаще всего относятся звуки поглощения еды, монотонные щелканья (невротичное щёлканье авторучкой, кнопкой компьютерной мыши и т.п.), кашель, скрип полов, шумное дыхание больного человека или дышащего на ладан курильщика, втягивание больным человеком соплей в нос (так делают противники института сморкания, чем часто зарабатывают себе гайморит и другие серьёзные болезни), хруст упаковок от джанк-фуда (от англ. junk-food — ‘мусорная еда’, к коей относятся чипсы, сухарики и т.п.) и многие другие монотонные звуки.

Ученые из Хельсинкского университета провели исследование, в результате которого нашли прочные связи между способностью человека находить оригинальные решения самых нестандартных задач, высоким IQ и невозможностью «отключить» посторонние звуковые раздражители и шумы. Это явление получило в медицине название мизофония. Когда вы хрустите сухариками или чипсами, интеллектуалы рядом с вами, имеющие мизофонию, испытывают раздражение, которое по своей силе равно клинической депрессии, и не могут заниматься своей обычной работой или расслабиться.

8. Высокий интеллект свойственен единственным детям

Когда ты единственный ребенок, все внимание обоих или одного родителя переключается только на тебя и твое развитие. Кроме того, есть определенная социологическая связь между достатком людей и количеством их отпрысков. Чем богаче человек, тем меньше у него детей. А если человек богат, то это, соответственно, говорит о том, что у него много времени на саморазвитие. А интеллектуально развитые люди всячески способствуют передаче интеллектуального опыта своему ребенку. Такая вот простая арифметика.

Странные теории о происхождении интеллекта

Мутация, которая распространилась от одного-единственного древнего человека

Эволюционные изменения могут происходить двумя способами:

Первый — микроэволюция, то есть небольшие, постепенные изменения в течение длительного времени.

Второй — макроэволюция, то есть резкий скачок в развитии какого-либо организма.

О взаимодействии этих двух процессов существует несколько теорий, одна из которых известна как «макромутация» — генетическое отклонение, в результате которого одна особь получается совершенно «особенной», не похожей на своих родственников. По сути, это уже новый биологический вид (вспомнить хотя бы мутантов из «X-Men»).

Нейробиолог из Оксфордского университета Колин Блэкмор считает, что с человеком произошло то же самое. Кто-то из наших предков уродился с тяжелым генетическим дефектом, который сделал его или её чуть умнее остальных древних людей. Это была абсолютная случайность, которая оказалось довольно полезной с точки зрения выживания, и этот человек передал свой «дефект» по наследству.

Особенность ДНК

В ходе проекта по расшифровке генома человека исследователи обнаружили в нашей ДНК нечто совершенно уникальное: удвоенный ген SRGAP2, который, как известно, отвечает за развитие мозга.

Ни у одного другого примата (да и вообще ни у одного животного, если на то пошло) ничего подобного не наблюдается. То есть, по всей видимости, в какой-то момент человеческой истории произошёл «глюк».

На самом деле у нас есть несколько копий SRGAP2, которые, в основном, представляют собой «генетический мусор» и называются SRGAP2B и SRGAP2D.

А вот SRGAP2C — это действительно полностью функциональная копия SRGAP2, которая на самом деле может замещать исходный ген.

Когда мышам имплантировали SRGAP2C, то исходный ген выключался. Если представить эту систему в виде программного обеспечения, то SRGAP2C будет развитием мозга версии 2.0, который должен удалить версию 1.0, чтобы работать корректно.

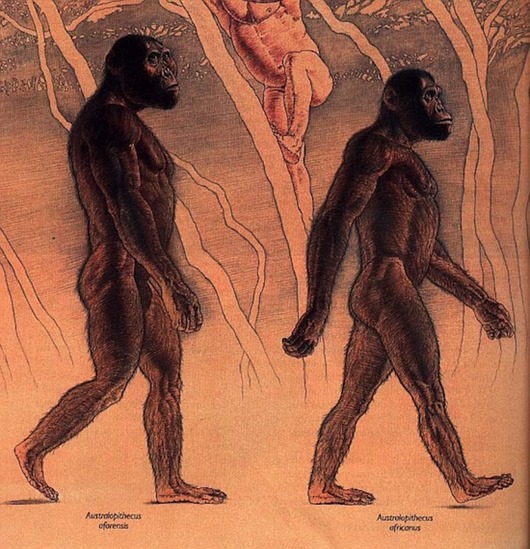

Развитие мозга связано с прямохождением

Одна из уникальных особенностей человека — это мягкие роднички на черепах младенцев. Эти не защищённые костями зоны облегчают новорождённому прохождение родовых путей и затвердевают только к двум годам.

Другим приматам такие особенности не нужны — просто потому, что они не двуногие, и родовые пути у них значительно шире.

Изучая хорошо сохранившийся череп ребенка австралопитека, недавно учёные обнаружили, что у наших предков, которые только-только научились ходить на двух ногах, тоже был более крупный мозг, чем считалось ранее, и черепа у древних детей тоже были мягкими.

Ранее учёные были уверены, что эта особенность развилась у нас значительно позже, и что наше прямохождение — только следствие развития мозга. А теперь, получается, всё было с точностью до наоборот — сначала мы научились ходить на двух ногах, вследствие чего появилась необходимость в изменении родовых путей. Это привело к возникновению мягкого черепа младенцев, за чем, в свою очередь, последовало усиленное развитие мозга, и теперь наш мозг может расти до двух лет.

Галлюциногенные грибы сделали из обезьяны человека

Одну из наиболее спорных теорий о развитии человеческого мозга выдвинул в начале 1990-х американский философ, эколог и адвокат Теренс Маккена.

Согласно этой теории, древний человек наткнулся где-то в Северной Африке на необычные грибы и решил их попробовать. Грибы оказались галлюциногенными. Они вызывали в центральной нервной системе древнего человека яркие, странные зрительные образы, требовавшие понимания и анализа. Это подтолкнуло примитивный мозг к интенсивному развитию, и постепенно в нём сформировались новые структуры. Выходит, что благодаря грибам человек превратился в мыслящее образами существо. Потом из образов возникли символы, а от символов — рукой подать до связной речи.

То есть, по Маккене, галлюциногенный гриб и есть то самое «недостающее звено», которое позволило обезьяне стать человеком.

Теорию Маккенна в научном мире никто никогда всерьёз не принимал, её проверкой никто не занимался, так что реальных данных, которые могли бы её поддержать, на настоящий момент не существует.

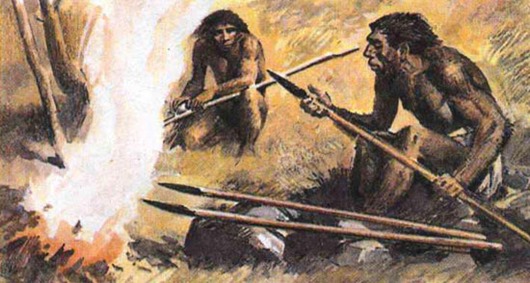

Важнейшую роль в развитии человеческого мозга сыграли мясо и костер

Согласно теории антрополога Гарвардского университета Ричарда Рангхама огромную роль в развитии человеческого мозга сыграло приготовленное на огне мясо.

По тем свидетельствам, которые у нас имеются, можно предположить, что человек начал разводить огонь и научился использовать его для приготовления пищи примерно в тот же период, когда у него увеличился размер мозга, уменьшились размеры кишечника, челюстей и зубов.

Готовка позволила затрачивать на еду меньше времени и сил, и получать из неё больше калорий. А человеческий мозг, как известно, потребляет примерно четверть всей энергии организма, ему и доставались лишние калории. Стало быть, обработка продуктов оказалась для развития мозга необычайно важным обстоятельством.

Человеку больше не приходилось тратить полдня на пережёвывание жёсткого мяса. А образовавшееся свободное время можно было потратить с пользой — на создание орудий труда, к примеру, или обработку земли. Или на общение с себе подобными.

Наши предки были сплошь шизофрениками

В 1970-х годах психолог Джулиан Джейнс выдвинул теорию так называемого «двухпалатного разума».

Опираясь на античную литературу, Джейнс доказывал, что древние не обладали привычным нам сознанием — не планировали своих поступков, не принимали решений. Все их действия были подчинены указаниям «богов», или «голосов».

Джейнс пришёл к выводу, что разум наших предков был «двухпалатным», что было обусловлено двухполушарным устройством головного мозга. В привычных ситуациях человек руководствовался привычками и инстинктами, а когда возникала проблема, требующая нестандартного разрешения, то подключалась та самая «вторая палата», которая находится в правом полушарии.

По представлениям Джейнса, мозг человека — это вообще два отдельных органа. Левое полушарие отвечает за выполнение повседневных задач, правое — за память и решение «особых» проблем.

У древних, — полагает Джейнс, — в отличие от нас, полушария не были связаны напрямую. Следовательно, самосознание было им не доступно.

Зато правое и левое полушарие были связаны с языковым центром в мозге, чем и объясняется возникновение галлюцинаций. То есть одна половина мозга «вещала», а вторая воспринимала эту информацию, как «голос свыше».

Джейнс считает, что своего рода пережитками такого сознания можно считать феномен «воображаемого друга» у детей и психические расстройства, связанные с «расщеплением личности». Кроме того, на теорию Джейнса работают и многочисленные истории о некоторых необъяснимых психических феноменах, которые возникают в стрессовых ситуациях.

Как развивался интеллект у предков современного человека? Что послужило толчком к возникновению разума? Почему у других животных не развиваются такие же интеллектуальные способности, как у людей? В этой лекции Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, научный редактор ANTROPOGENEZ.RU рассказывает, как происходило развитие интеллекта человека и других животных, какие факторы определяют его развитие, и возможно ли альтернативное развитие разума?

Комментарии

Отправить комментарий