Байконур: музей и стартовая площадка

Пишет Филипп Терехов, тестировщик и популяризатор космонавтики: "В командировку?" - спросил меня таможенник. Немного подумав, я согласился. Но уже пройдя контроль, задумался, с чем сравнить свои ощущения. Для человека, интересующегося космонавтикой, оказаться на космодроме Байконур - это как для ребенка попасть в Диснейленд. Не конфетно-сладкий, а с палящим солнцем и величественными руинами на горизонте, но все равно захватывающий дух.

Мне повезло попасть в группу блогеров и журналистов, приглашенных на запуск модуля "Наука". За почти неделю мы посмотрели немало: музей, город, вывоз "Науки", МИК "Протонов", МИК и старт "Союзов", пуск "Науки". Сегодня я расскажу про музей истории космодрома, мы пройдемся по залам, посмотрим экспозицию под открытым небом, заглянем в макет "Бурана" ОК-МЛ1 и в домики Гагарина и Королева. А потом побываем на 31-ой площадке космодрома. Так называется монтажно-испытательный комплекс и стартовое сооружение для ракет-носителей семейства "Союз".

Музей расположен на второй площадке, недалеко от одного из монтажно-испытательных комплексов ракет-носителей "Союз" и в двух километрах от первой площадки, "Гагаринского старта". Музей расположен в здании бывшего клуба войсковой части 25741 и открылся в 1965 году.

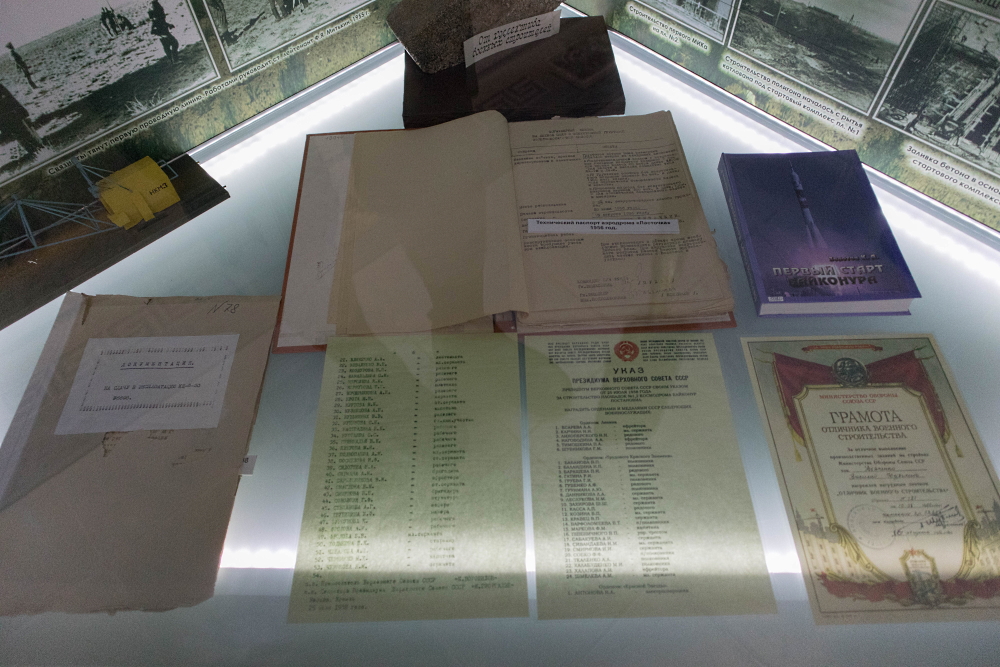

Сразу около входа в витрине лежит очень любопытный документ: указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении военных, которые строили космодром. Любопытен он сразу по двум пунктам. Во-первых, главные конструкторы получили Ленинскую премию за запуск спутника осенью 1957, а строители, которые уже построили и стартовую площадку и МИК, получили награды за строительство только 25 июля 1958 года, при том, что первый пуск Р-7 состоялся 15 мая 1957 года. Во-вторых, удивительно название - вместо хронологически корректного "Научно-исследовательский полигон №5" написано прямо "Космодром Байконур". А по известной и тиражируемой истории название "Байконур" появилось как маскировка уже после полета Гагарина. Получается, каким-то образом название "Байконур" не только появилось, но и стало достаточно распространенным для появления в документах уже спустя три, а не шесть лет после начала строительства.

Напротив вот такой вот прелестный местный колорит.

Камера сгорания и сопло двигателя РД-0110. Этот двигатель стоит на третьей ступени РН "Союз" и имеет четыре маршевых и четыре рулевых камеры.

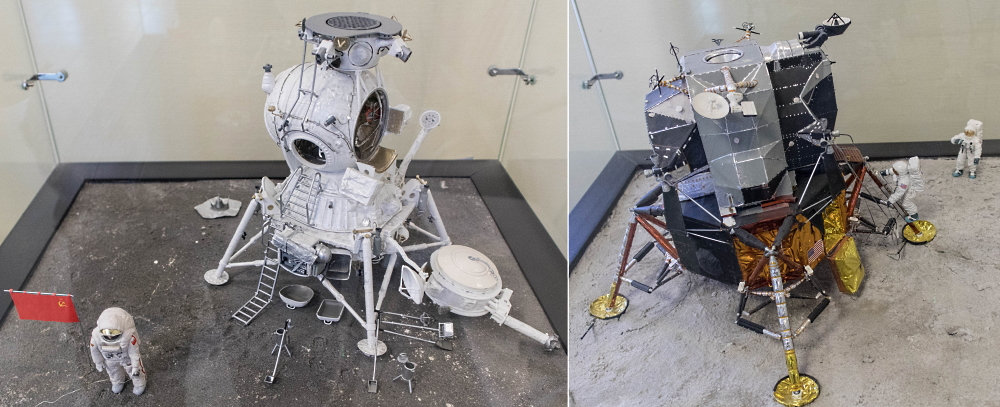

Над двигателем карандашные рисунки французского художника и моделиста Сержа Грасьо (Serge Gracieux), изображающие этапы полета советской лунной пилотируемой программы. Рядом две прекрасные миниатюры советского и американского лунных модулей, подаренные музею Сержем Грасьо и Винсентом Меенсом (Vincent Meens).

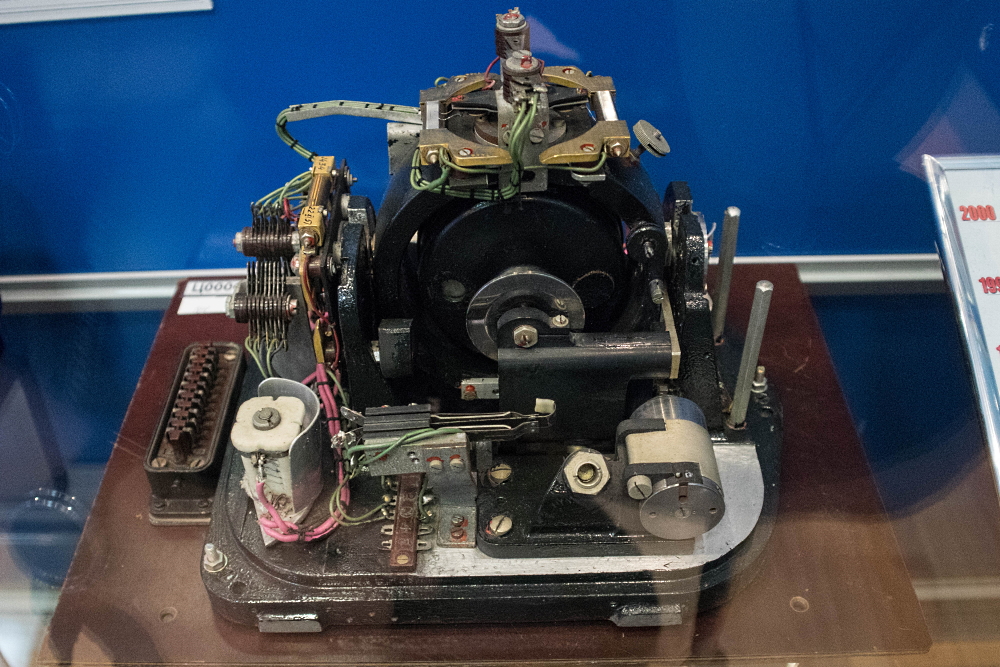

Пульт управления заправкой ПУЗ-В для ракет-носителей семейства "Союз". Любопытно, что можно найти список боевого расчета 12 апреля 1961, и там указана модификация пульта ПУЗ-Е. Литера Е логична - ракета-носитель "Восток" под корабли "Восток" получила третью ступень "блок Е". Но вот более поздняя и универсальная модель, совместимая также с РН "Молния" с четвертой ступенью "блок Л" или РН "Союз" с третьей ступенью "Блок И", имеет обозначение ПУЗ-В. Может быть, "В" - это "верхние <ступени>"? Обозначений блоков первой и второй ступеней (А-Г), действительно, на пульте нет.

С другой стороны зала под картинами Алексея Архиповича Леонова большая коллекция значков. Увы, современные значки на первом плане смотрятся как откат назад от богатства форм и разнообразия дизайна.

А вот это - центральный пульт управления испытательной станцией 11Н6110. Она упомянута в четвертой книге Б.Е. Чертока как очень удачное решение. Станции появились одновременно с первыми кораблями "Союз", а всего их изготовили более сотни, и они работали до 90-х годов. Табличка в музее подтверждает слова Чертока - там сказано, что на таких станциях испытывали "Союзы", модули станций "Салют", "Мир" и даже служебный модуль "Заря" МКС.

В черной коробочке - ключ на старт, поворот которого включал программу пуска ракеты-носителя. Он появился еще во времена самых первых советских баллистических ракет "Р-1", и буквально лишь в последние годы от него окончательно отказались.

Байконур строили военные. Работали на нем военные. Даже в "Укрощении огня" на стартовой площадке работают военные, которым для конспирации выдали красивые цветные куртки. Плюс, необходимо помнить историю отечественного ракетостроения. Так что в коридоре на фоне фотографий ветеранов стоят макеты снарядов легендарных "Катюш" - М-13 и М-30.

Еще один интереснейший экспонат из истории космонавтики. Вот такие вот гировертиканты стояли на "Р-1", а до этого, очень похожие, на "Фау-2". Гировертикант управлял ракетой по курсу и крену, а гирогоризонт - по тангажу. Потом их сменили гиростабилизированные платформы, работающие по трем осям сразу. А сейчас постепенно переходят на твердотельные датчики без движущихся частей.

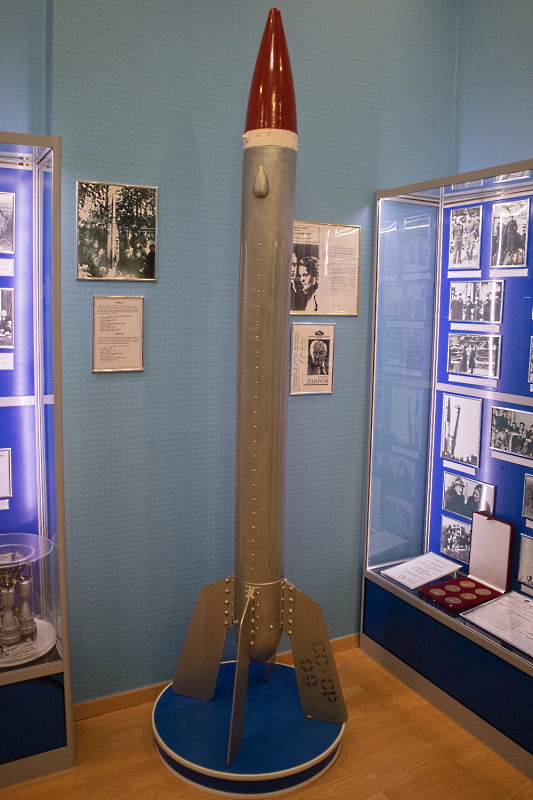

Гировертикант находится в зале, посвященном Совету главных конструкторов - Королеву (ракета в целом), Глушко (двигатели), Бармину (стартовые сооружения), Рязанскому (радиосвязь), Кузнецову (гироскопические приборы), Пилюгину (системы управления). В витринах личные вещи конструкторов и связанные с ними артефакты. А в углу стоит макет первой советской ракеты на гибридном топливе ГИРД-09. Рядом, если приглядеться, видны афиша фильма "Укрощение огня", для которого специально изготовили летающую копию ракеты 09 и портрет Кирилла Лаврова с автографами.

Стенд, посвященный Валентину Глушко. Рядом с макетом "гелиоракетоплана" (космического корабля на электрических ракетных двигателях), "счастливой" рубашкой и книгой с автографом совсем незаметно стоит первый в мире электроракетный двигатель, разработанный в Газодинамической лаборатории (ГДЛ) под руководством Глушко. В двигатель подавались проволочки металлов, которые взрывались, замыкая собой контакты, и создавали тягу. Именно такая схема сейчас не используется, но выброс рабочего тела под воздействием электричества позволяет обеспечить гораздо более высокий удельный импульс (эффективность двигателя), чем у химических ракетных двигателей.

Одна стена коридора посвящена катастрофам на Байконуре, произошедшим в один день - 24 октября 1960 и 1963 годов. В 1960 году из-за ошибок при подготовке к первому испытательному пуску межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 во время выполнения работ включился двигатель второй ступени, по разным данным, погибло от 74 до 126 человек.

В 1963 году произошел пожар в загазованной кислородом шахте МБР Р-9А. Погибло 8 человек. С тех пор на Байконуре 24 октября - день памяти, не ведутся работы на технике, на эту дату не назначают пуски, а на космодроме проводятся траурные мероприятия.

Контейнер для собаки. Несмотря на фото Лайки над ним, он даже не от суборбитальных пусков, а от "Космоса-110".

А вот этот контейнер, вопреки фото Ветерка и Уголька перед ним, относится к полетам собак на "Востоках" перед человеком. Сравните с контейнером Белки и Стрелки в Музее космонавтики на ВДНХ - это разные экземпляры одной конструкции.

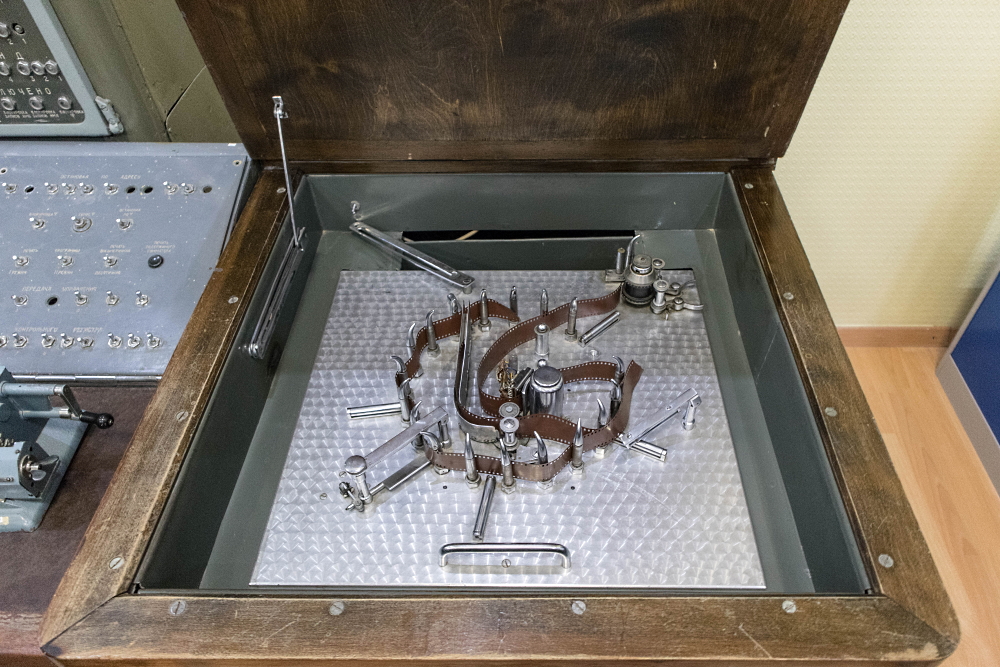

Механизм чтения перфоленты первой серийной советской ламповой вычислительной машины "Урал-1". Один экземпляр из почти двухсот выпущенных машин использовался на космодроме для расчета полета ракет. В качестве перфоленты использовалась фотопленка.

1000 ламп, производительность 100 операций в секунду, память 1024 машинных слова (4,5 килобайта). Машины этого типа попадали даже в школы для обучения детей программированию.

Помните ключ на старт? Вот его пульт. Ключ вставлялся в отверстие с красной окантовкой в центральной секции и поворачивался по команде "Пуск". Эта модель пульта использовалась в 1957-1964, затем использовались пульты со светлыми панелями.

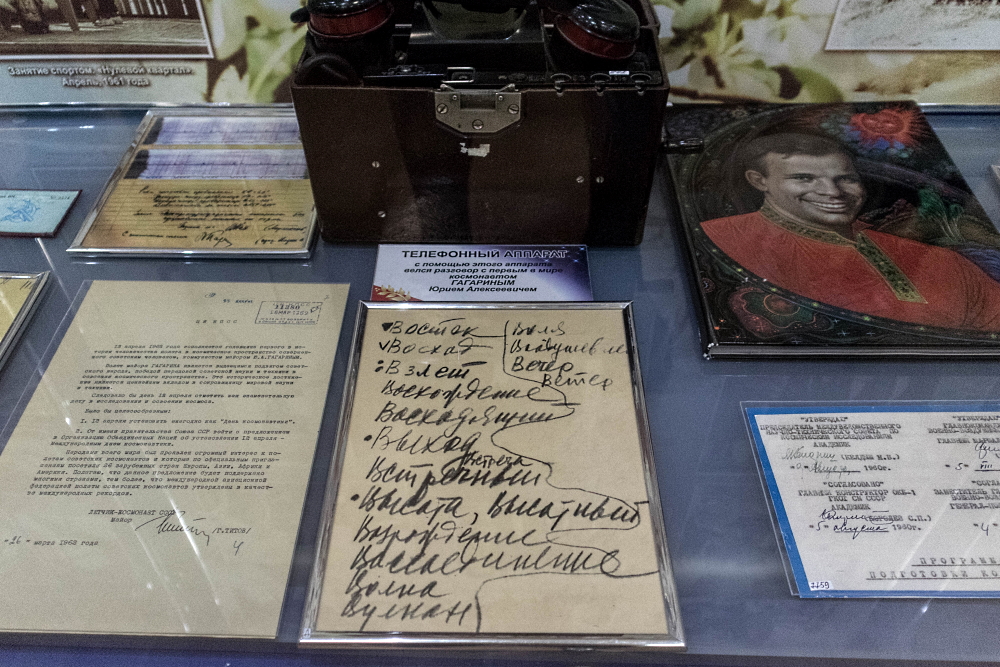

Копия листа бумаги, на котором Сергей Королев придумывал названия для первого корабля с человеком на борту. Все названия на букву "В". Почему? Скорее всего это так и останется тайной истории советской космонавтики.

Радиотелефонный аппарат, по которому Сергей Королев переговаривался с Гагариным в исторический день 12 апреля 1961. Рядом по дереву выжжен портрет Юрия Алексеевича, но почему-то на фоне стартующего "Протона".

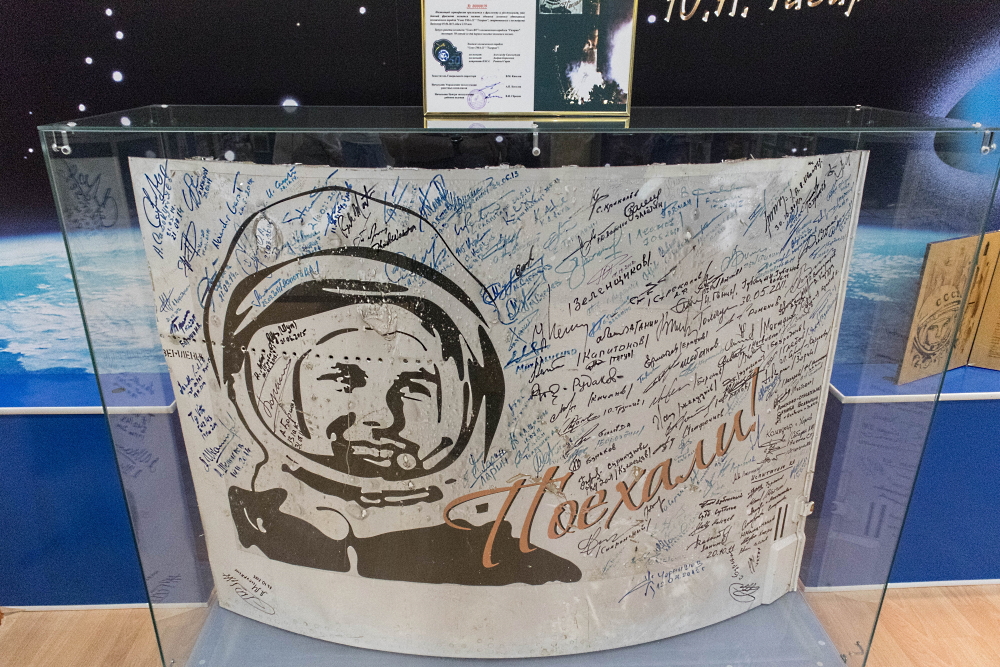

Очень милый экспонат: 5 апреля 2011 года стартовал "Союз ТМА-21" с личным именем "Гагарин" и космонавтами Александром Самокутяевым, Андреем Борисенко и Рональдом Гараном. Головной обтекатель, как положено, был сброшен и его половинки упали в степи по трассе полета. Их нашли, вырезали нижнюю часть с портретом Гагарина и, дав расписаться космонавтам и тем, кто готовил ракету к полету, поставили в музей.

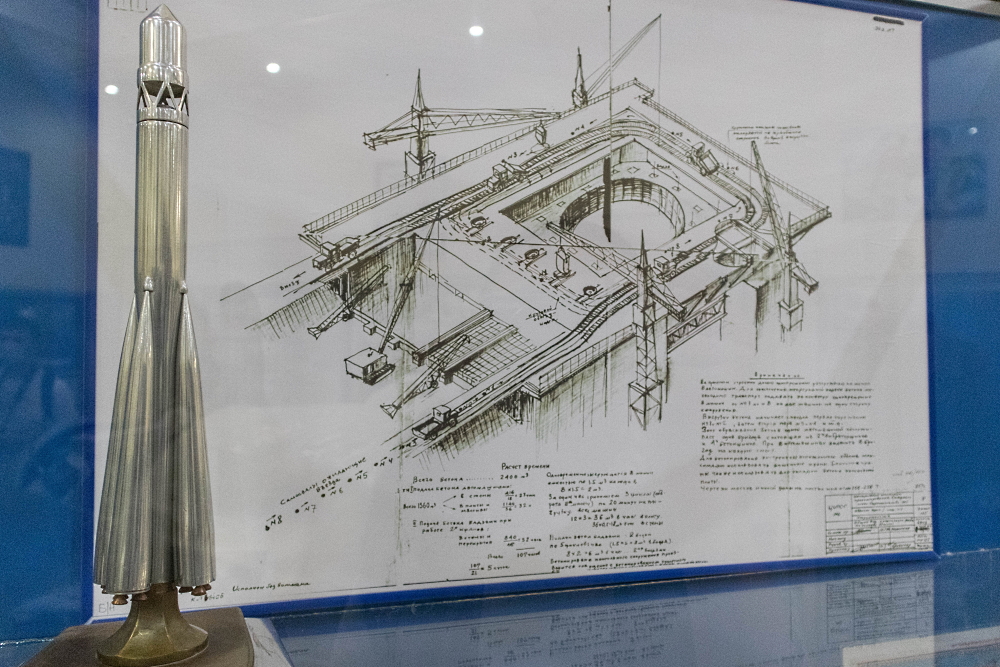

Схема подачи бетона при строительстве стартового стола. Восемь машин непрерывным конвейером подают бетон на строительство. 2400 кубометров бетона предполагается уложить за 5 суток в два этапа, сначала самосвалами, затем бадьями двух кранов.

Катапультируемое кресло космонавта и манекен в скафандре, летавшие 25 марта 1961 с собакой Звездочкой на "Спутнике-10". Подарок музею от С.П. Королева.

Боковая приборная панель корабля "Восход". Отличается от панели корабля "Восток" только тумблером отстрела стренг парашюта (внизу слева) и дополнительными тумблерами выбора тормозного двигателя и ручного включения резервного твердотопливного двигателя.

Передняя приборная панель корабля "Восток". На "Восходах" были практически такие же.

А вот, для сравнения, приборная панель ранних версий кораблей "Союз".

Приборная панель ЭВМ "БЭСМ-2М". На Байконуре она использовалась для траекторных измерений - наземный радар принимал сигнал передатчика космического аппарата и передавал данные на ЭВМ, которая рассчитывала орбиту. "БЭСМ-2М" была на порядок производительнее "Урала" - до 10 тысяч операций в секунду, имела оперативную память 2048 39-разрядных слов (почти 10 килобайт). Шестьдесят лет назад, действительно, панель можно было назвать "цвета заварного крема" ("Понедельник начинается в субботу" Стругацких).

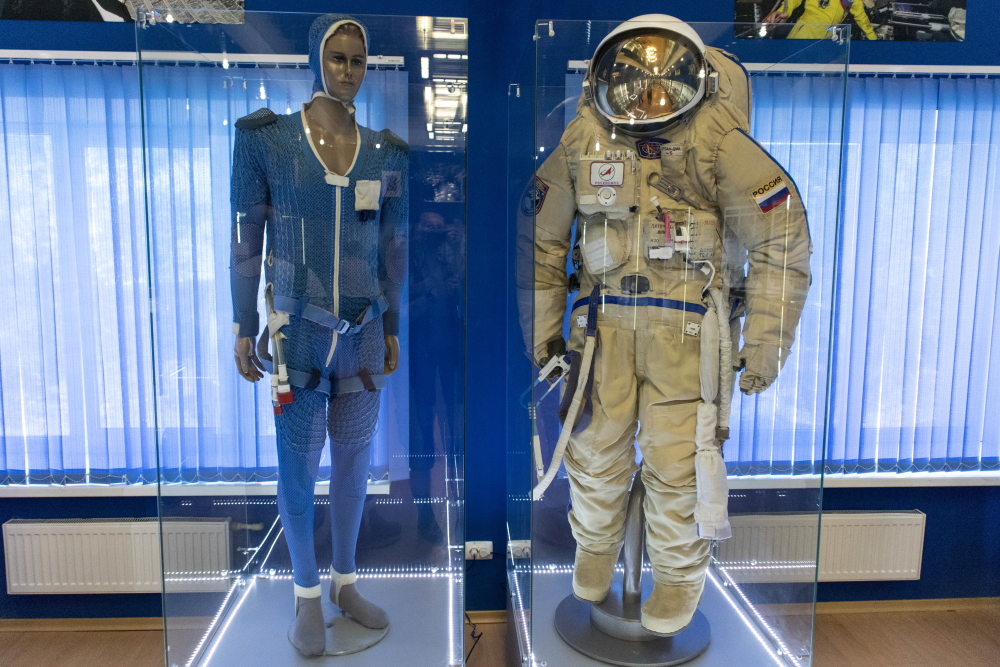

Пульт инструктора для тренировки космонавтов по ручной стыковке. Инструктор на этом пульте давал вводные, а космонавт, сидя в тренажере космического корабля, пытался произвести стыковку или решить созданные инструктором проблемы. Справа габаритно-массовый макет скафандра "Орлан" для выходов в открытый космос.

Большая витрина посвящена космической еде, от ушедших в прошлое тюбиков до современных консервированных и сублимированных (высушенных вакуумом) продуктов. Справа в витрине белье и гигиенические принадлежности, слева - снаряжение для выживания при вынужденной посадке, отлично виден гидрокостюм для покидания приводнившегося спускаемого аппарата.

Снаряжение для выживания, укладка "Гранат-6". Разработан в 70-х, и сейчас космонавты используют обновленную версию, с современными фонариком, радиостанцией и медикаментами.

Детали космического туалета корабля "Союз".

Корабельный скафандр "Сокол" космонавта Николая Рукавишникова в ложементе. Ложементы и скафандры изготавливаются индивидуально для конкретного космонавта. Это не очень экономно, поэтому ведутся работы по созданию более универсальных конструкций.

Заглядываем в макет спускаемого корабля "Союз". Судя по тому, что внутри два ложемента, а слева установлено кислородное оборудование, это "Союз" 70-х годов, после катастрофы "Союза-11", но до трехместного "Союза Т-3", полетевшего в 1980. Видна уже знакомая приборная панель, под ней "визир специальный космонавта" ВСК, перископ для ручной стыковки. По краям кадра видны бортовые иллюминаторы спускаемого аппарата.

Один зал посвящен космическому сотрудничеству. По программе "Интеркосмос" с 1978 года летали, и, как правило, становились первыми космонавтами своих стран граждане Чехословакии, Польши, ГДР, Болгарии, Венгрии, Вьетнама и других стран. Благодаря программе "Интеркосмос" свои космонавты есть у Кубы, Сирии и даже Афганистана.

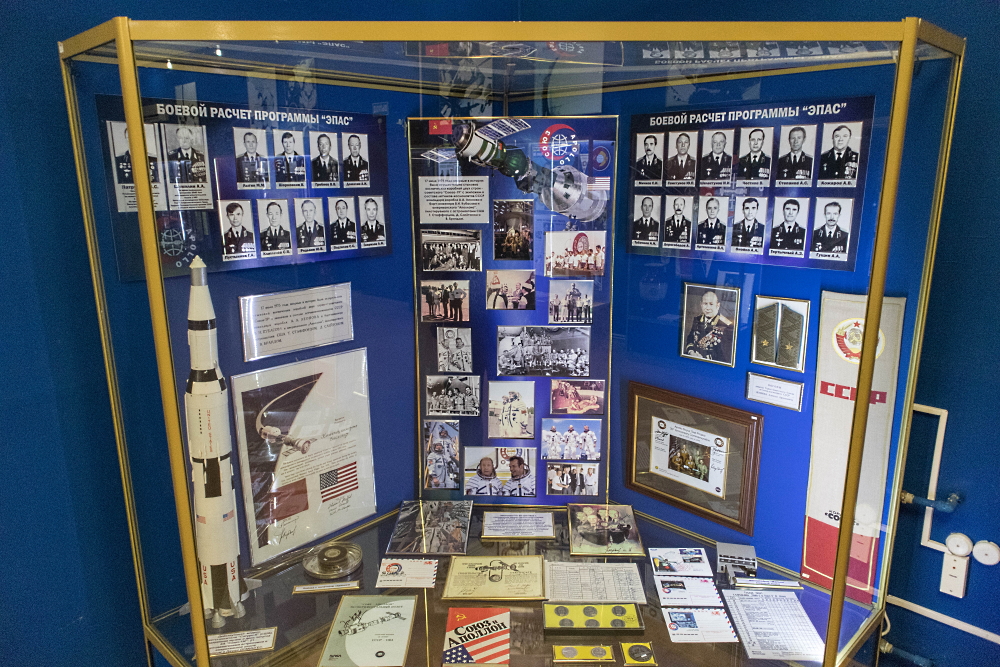

Здесь же витрина, посвященная программе "Союз- Аполлон".

Самый необычный и ценный подарок - от делегации Вьетнама. Портрет Хо Ши Мина рисовался двадцать лет и выполнен кистью из одного волоска, поэтому имеет плоскую поверхность.

Скафандр для работы в открытом космосе "Орлан" и специальная охлаждающая одежда под него. В костюме слева проложены трубочки, по которым прокачивается вода, охлаждая космонавта.

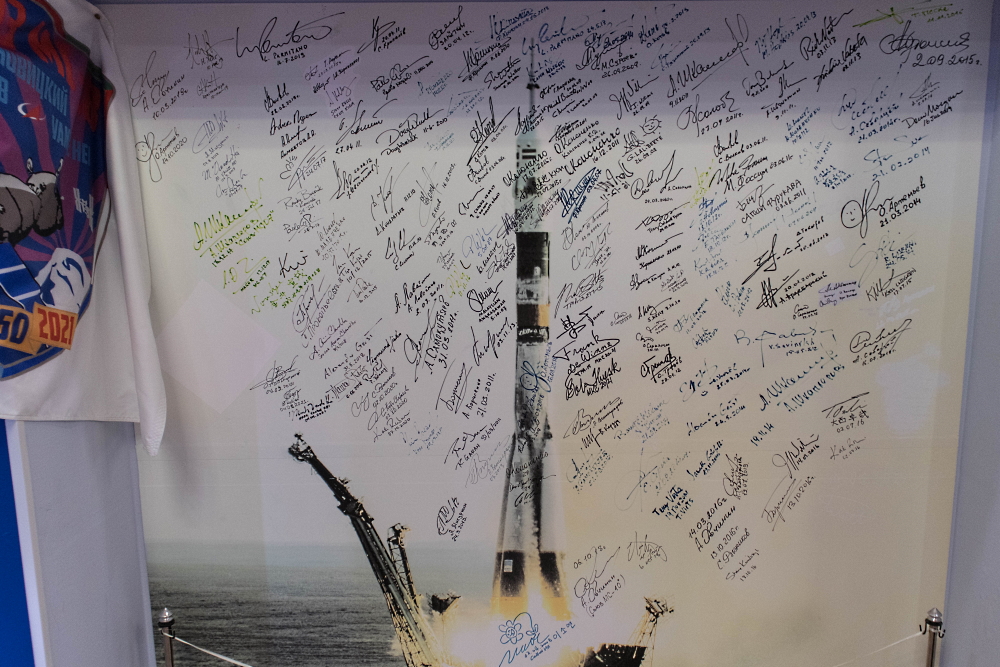

Фотография, на которой расписываются космонавты, посещающие музей перед полетом. В самом низу виден цветочек подписи Ли Со Ён, летавшей на МКС в 2008. А еще, если приглядеться, можно увидеть три смайлика в подписях Олега Артемьева, который летал только два раза, но по каким-то причинам расписался еще и в 2020.

Предыдущая итерация этой же традиции. Тут, правда, не только космонавты. Стоит отметить большой черный автограф Алексея Леонова от 4 апреля 1981 слева вверху.

Любопытнейший артефакт с мыса Канаверал - гайка, удерживавшая твердотопливный ускоритель спейс шаттла. Наглядно видна работа пироболтов, разорвавших гайку в момент старта. На STS-111, в пуске которого использовалась эта гайка, вернулся космонавт Юрий Онуфриенко.

Еще один зал посвящен недавним полетам на МКС. И если у пилотируемых экипажей однообразные памятные медали, то вот у робота Федора, летавшего на "Союзе МС-14", симпатичная статуэтка.

Схема космодрома. На переднем плане река Сырдарья, аэродром Крайний и город Байконур. Музей расположен по центру выше, у серого "Союза" перед тремя ракетами.

Рядом стоят несколько двигателей. Вот твердотопливная тормозная установка с фоторазведчиков "Зенит-4".

Двигатель НК-33, созданный на основе Н-15 для советской лунной сверхтяжелой ракеты Н-1, по иронии судьбы, начал летать только в 21 веке: он стоял на американской РН "Антарес" и используется на "Союзе-2.1в"

С другой стороны выставлен трудяга РД-107, который в двух модификациях стоит на первых и вторых ступенях всего семейства Р-7 кроме "Союза-2.1в"

В последнем большом зале много разнообразных артефактов вплоть до витрин администрации города Байконур, МЧС и местной прокуратуры. Вот, например, система управления первой ступенью РН "Союз-ФГ", извлеченная в 2007 из упавшей с высоты 45 км ступени, выводившей корабль "Союз ТМА-10".

По центру гиростабилизированная платформа для системы управления орбитального корабля "Буран", слева - внешняя память бортового компьютера, справа - бортовой компьютер.

Блок системы астроориентации космического аппарата "Целина". В составе 4 звездных датчика и 4 солнечных датчика.

На радиостанции Р-343М стоит очень интересная антенная решетка. К сожалению, на ней только дарственная надпись.

Переходим к наружной экспозиции. Перед входом в музей стоит корабль "Союз" ранних модификаций, опознающийся по здоровенной мачте антенны системы автоматической стыковки "Игла" (с 1986 ее заменили на более компактные антенны системы "Курс") и двигателям причаливания и ориентации на перекиси водорода (маленькие красные цилиндрики в центральной части). Начиная с модификации "Союз Т" двигатели причаливания и ориентации (ДПО) стали использовать то же топливо, гептил/амил, что и сближающе-корректирующий двигатель (СКД). Без теплозащиты отлично видно деление корабля на отсеки: белый слева - бытовой отсек, песочного цвета "фара" - спускаемый аппарат, зеленый цилиндр - приборно-агрегатный отсек. Отлично видны радиаторы системы обеспечения теплового режима (белое с ребрами на зеленом).

Вид с торца. Еще один признак ранней версии - три двигателя в ряд. В центре основной СКД, по бокам два сопла резервного. Начиная с модификации "Союз-Т" на корме стоит один СКД, а в случае его отказа можно вернуться с орбиты на ДПО. Солнечные панели (от них осталась половинка одного "крыла") говорят, что, возможно, это корабль самого начала 70-х, версии "Союза-10" и "-11", потому что потом, для облегчения корабля, солнечные панели сняли, а "Союзы" до 9 включительно не имели стыковочного агрегата с системой внутреннего перехода (для того, чтобы перейти между состыковавшимися кораблями, надо было выходить в открытый космос).

Контейнер боевого блока. Внутри хранилась атомная боеголовка.

Установщик для боевой ракеты Р-9. Она была создана в ОКБ-1 С.П. Королева и стала первой в СССР ракетой, которую заправляли переохлажденным жидким кислородом, для ускорения заправки и улучшения характеристик. Одновременно она же - лебединая песня боевых ракет на криогенных компонентах топлива, стало очевидно, что ракеты на высококипящих компонентах или твердотопливные удобнее и эффективнее. Так что Р-9 сняли с вооружения уже в 1976. Зато ее верхняя ступень стала основой для верхних ступеней семейства "Р-7".

Слева стартовый стол для Р-9 - она была универсальной и могла стартовать как с наземного старта, так и из шахты. Справа кислородно-водородный двигатель РД-0120, стоявший на второй ступени (центральном блоке) РН "Энергия".

Разгонный блок ДМ. Изначально был разработан для советской пилотируемой лунной программы, но в модернизированном виде используется и сейчас. На "Протон" и "Ангару" можно ставить разгонные блоки "Бриз-М" или ДМ.

Вторая ступень зенитной ракеты С-75. До 1 мая 1960 года, когда недалеко от Свердловска сбили U-2 Гари Пауэрса, американские самолеты-разведчики летали над территорией СССР, и первые фото Байконура появились у США уже в августе 1957. Зенитный комплекс С-75 появился на боевом дежурстве у космодрома в 1961, так что США пришлось перейти на разведку при помощи спутников.

Антенны станции приема телеметрии МА-9МК. Использовались с 1970 по 2000, работали с "Союзами" и "Протонами".

Одна из более не используемых модификаций головного обтекателя для "Протонов" 11Ф639.

Лабораторный отсек орбитального корабля "Буран". Мог устанавливаться в грузовой отсек челнока. В США вполне успешно использовали аналогичный лабораторный модуль Spacelab.

Экспозиция машин космодрома. На переднем плане вездеход ГАЗ-71, он же ГТ-СМ.

Командный пункт, переделанный из самоходки времен Великой Отечественной ИСУ-122. Убрали орудие, получился неплохой вариант для наблюдения за пусками, способный выдержать осколки упавшей недалеко ракеты. Использовался С.П. Королевым.

Восстановленная до отличного состояния бронированная пожарная машина ГПМ-54 на базе танка Т-54. В середине 80-х четыре таких машины доставили на Байконур.

Ну и, конечно, гвоздь экспозиции под открытым небом - макет орбитального корабля ОК-МЛ1 (изделие 0.04). Этот макет использовался для примерочных испытаний, поэтому он соответствует реальному челноку внешне - размерами, массой, креплениями. Внутри же он был проработан слабо. Макет стоял на территории космодрома, подвергался набегам вандалов, поэтому в 2007 году был перевезен на охраняемую площадку около музея. В то же время внутри разместили экспозицию.

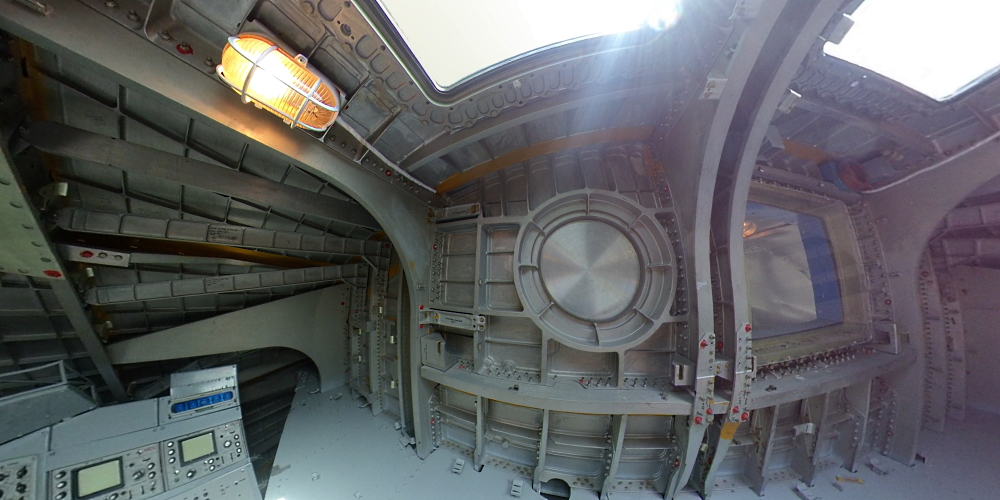

Поднявшись по трапу в прорезанное в борту отверстие оказываемся в грузовом отсеке. Здесь для удобства посетителей изогнутое дно грузового отсека застелили ровным полом. На фото переборка из грузового отсека в жилую палубу. Круглый люк аутентичен - к нему у реального челнока мог крепиться стыковочный отсек для полетов к орбитальным станциям и/или лаз в лабораторный модуль.

Заглядываем на нижнюю, жилую палубу (она же бытовой отсек). Прежде всего, в реальном челноке здесь был бы герметичный модуль кабины, было бы меньше места в направлении вперед, и люк слева был бы двойным. Далее, пространство у бортов было бы заставлено шкафами с припасами, едой, гигиеническими принадлежностями и оборудованием. Слева, у люка, располагался бы туалет. А люков вверх, в кабину пилотов, было бы два, второй, симметрично, справа.

Верхняя палуба, кабина пилотов, она же командный отсек. Сверху слева видно аутентичное исполнение кабины с типичным для аэрокосмической сферы контрением гаек проволокой. Это трудоемко, но гарантирует, что они не отвинтятся самопроизвольно. А оборудование кабины установлено в 2007 и честно изображает аутентичное, можно сравнить со схемой приборной панели и фото кабины летавшего "Бурана" перед пуском.

Аутентичная переборка, разделяющая носовую часть фюзеляжа и грузовой отсек, с одним иллюминатором справа (по центру кадра иллюминатора не было), а так же два верхних иллюминатора в крыше носового отсека.

Вид в хвостовую часть. В грузовом отсеке установлен макет спутника, примерно так бы это и выглядело на настоящем челноке. В белый цвет покрашены створки грузового отсека, которые на реальном челноке раскрывались бы после выведения. Вместе с ними переходили бы в рабочее положение радиаторы системы обеспечения теплового режима.

Кормовая часть грузового отсека. За синей переборкой справа у реального челнока располагался большой криогенный бак с жидким кислородом (на шаттле такого не было), приборный отсек и двигатели орбитального маневрирования.

В грузовом отсеке располагается экспозиция, связанная с историей "Бурана". Вот, например, гиростабилизированная антенна системы сближения и стыковки "Курс", адаптированной с "Союза" на "Буран".

Последняя наша остановка - домики Гагарина и Королева. В первые годы работы космодрома около площадки №2 (МИК "Р-7") были построены четыре трехкомнатных домика. Первый назвали "маршальским", там располагались председатель Госкомиссии или маршал Неделин. Оставшиеся три отдали главным конструкторам. В домике №2 первоначально жили Сергей Королев, Василий Мишин и Борис Черток. Спустя какое-то время жилищные условия на космодроме улучшились, и Королев стал единоличным обитателем второго домика. А первый домик стал домиком космонавтов - там переночевали Гагарин и Титов в ночь на 12 апреля 1961. Затем в нем же отдыхали перед стартом космонавты "Востоков" и "Восходов". Гагарин лег на дальнюю кровать, Титов на ближнюю. Это стало традицией - назначенный на полет космонавт укладывался на дальнюю кровать, а дублер - на ближнюю. На "Восходах" на дальнюю кровать ложился командир экипажа. А ко временам "Союзов" здесь уже сделали музей.

Домик Королева. Здесь Сергей Павлович провел немалую часть последних восьми лет жизни. Кабинет.

Спальня.

Гостиная. Кухни в домиках не было.

Один день нашей поездки на Байконур был посвящен экскурсии на 31 площадку космодрома. Так называется монтажно-испытательный комплекс и стартовое сооружение для ракет-носителей семейства "Союз".

Первый построенный стартовый комплекс для тогда еще Р-7 получил раздельные названия - площадка 1 - это старт, площадка 2 - это монтажно-испытательный комплекс (МИК). Второй же комплекс получил единое название "площадка 31" и для МИКа и для старта. При этом, одновременно, старт имеет название "пусковая установка №6", а МИК - "сооружение 40". 31 площадка расположена в 20 км на северо-восток от первой площадки. Поскольку оба стартовых комплекса первые годы использовались как пусковые для боевых межконтинентальных Р-7А, такое расстояние было выбрано специально, чтобы их нельзя было вывести из строя одной ядерной боеголовкой. Распространенные сейчас онлайн калькуляторы поражающих факторов ядерного взрыва говорят, что даже воздушный подрыв мегатонной боеголовки на одном из комплексов оставлял второй вне зоны поражения.

31 площадка была введена в строй спустя четыре года после 1&2 и несколько лет предназначалась только для военных задач. Первый пуск с нее осуществили 14 января 1961, а первый космический аппарат был выведен на орбиту 1 ноября 1963. Причем это был прототип противоспутникового оружия, официально обозначенный как "первый в мире маневрирующий спутник "Полет-1"".

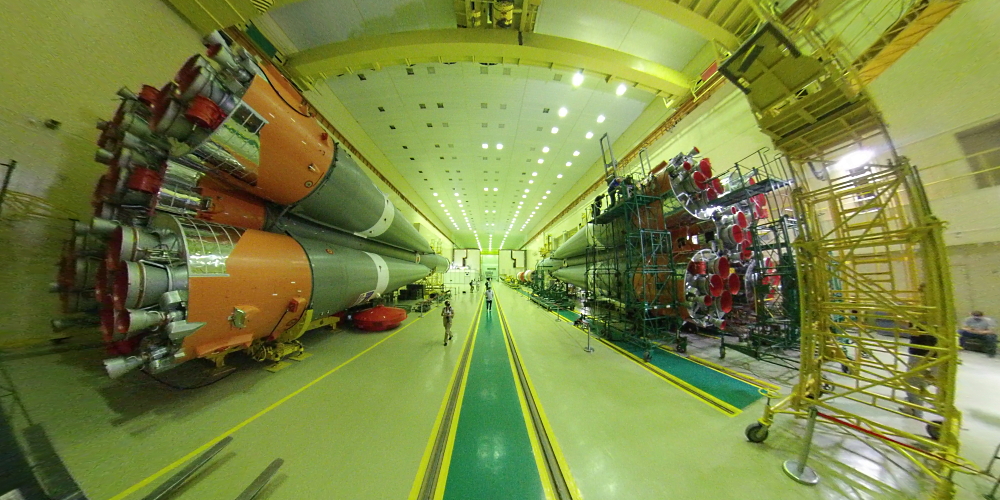

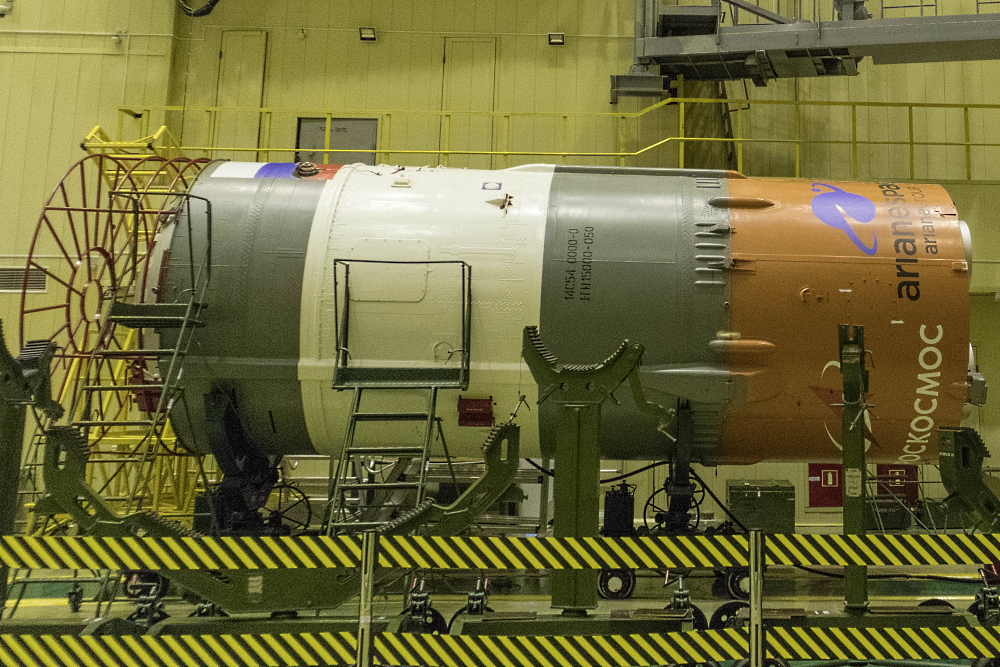

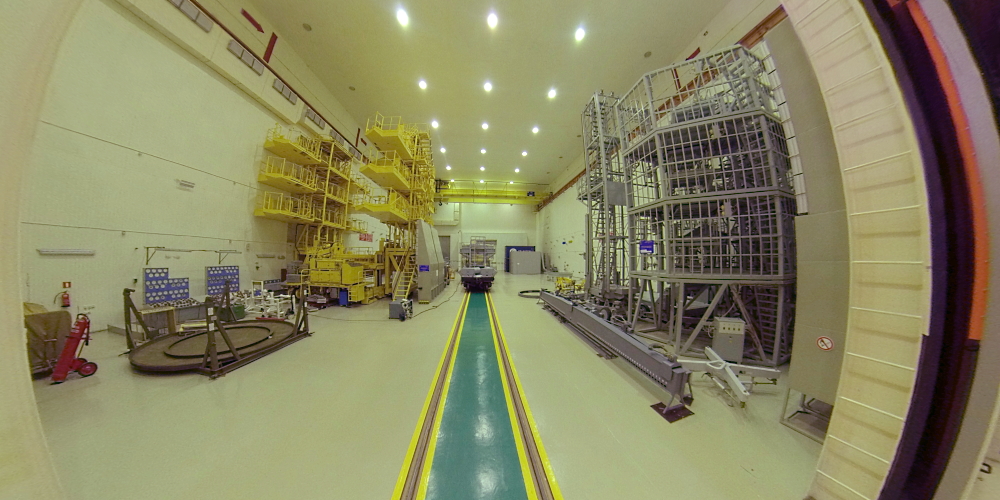

Первый на очереди - МИК. На момент нашего визита там располагаются две частично собранные ракеты-носителя "Союз-2.1Б" под спутники OneWeb. Интересная особенность старых МИКов - желто-зеленое освещение. Даже на строившемся в 90-х "Морском старте" заметен этот же желтый оттенок. А чистый белый свет в МИКе на "Восточном" кажется гораздо более комфортным.

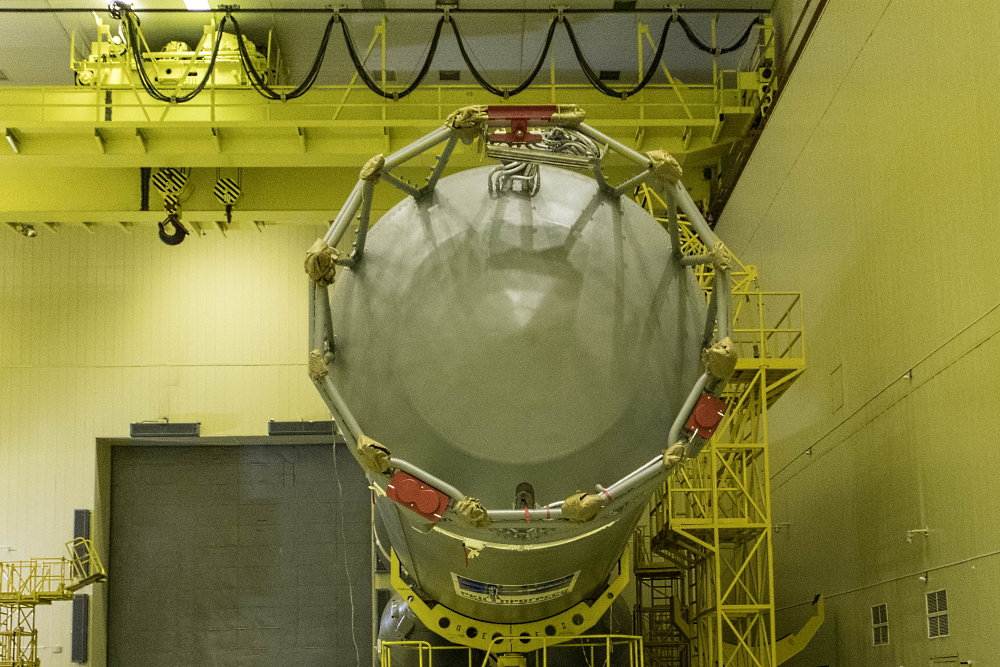

Пакет из первой и второй ступеней в сборе. Примерно так (не считая изменений в носовой части, где сейчас переходный отсек на третью ступень) выглядели самые ранние модификации "семерки": боевая и запускавшая "Спутник-1" и "Спутник-2". На одной из ракет ведутся работы. Судя по тому, что подобравшихся поближе блогеров просят отойти подальше, а то у них газ под давлением, это был какой-то из видов пневмоиспытаний.

Обратите внимание на выдвинутую в рабочее положение серую стрелу рабочего места над ракетой. Она не предназначена для крановых работ, мостовой кран передвигается под потолком, его часть желтого цвета видна в самом верху фото. А эти стрелы поддерживают электрические, пневматические и прочие коммуникации для подготовки ракеты-носителя к пуску.

А на этой фотографии над ступенями видны стрелы рабочего места в убранном положении.

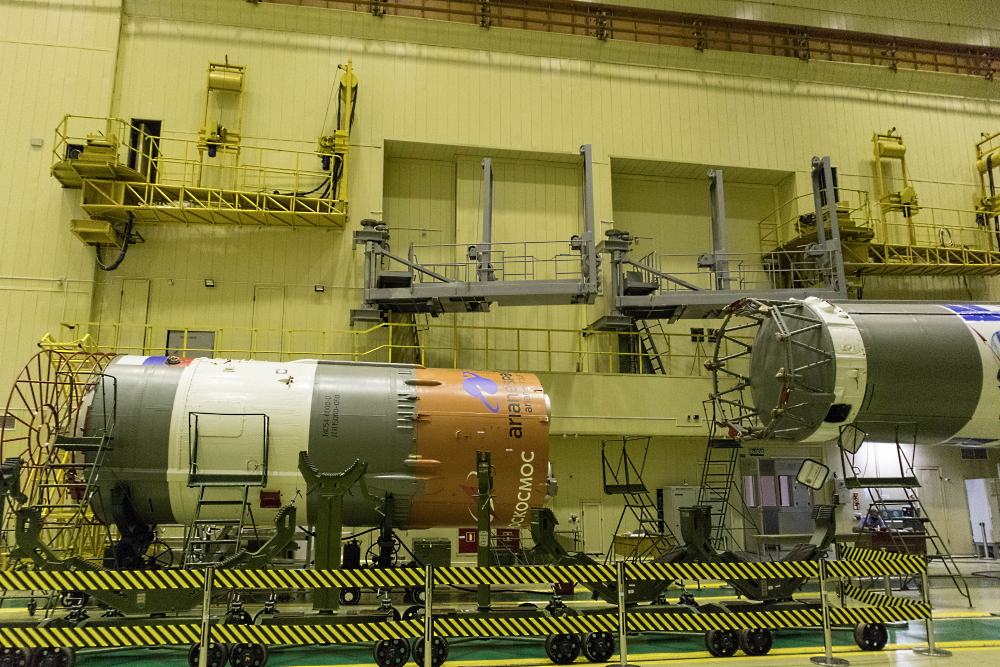

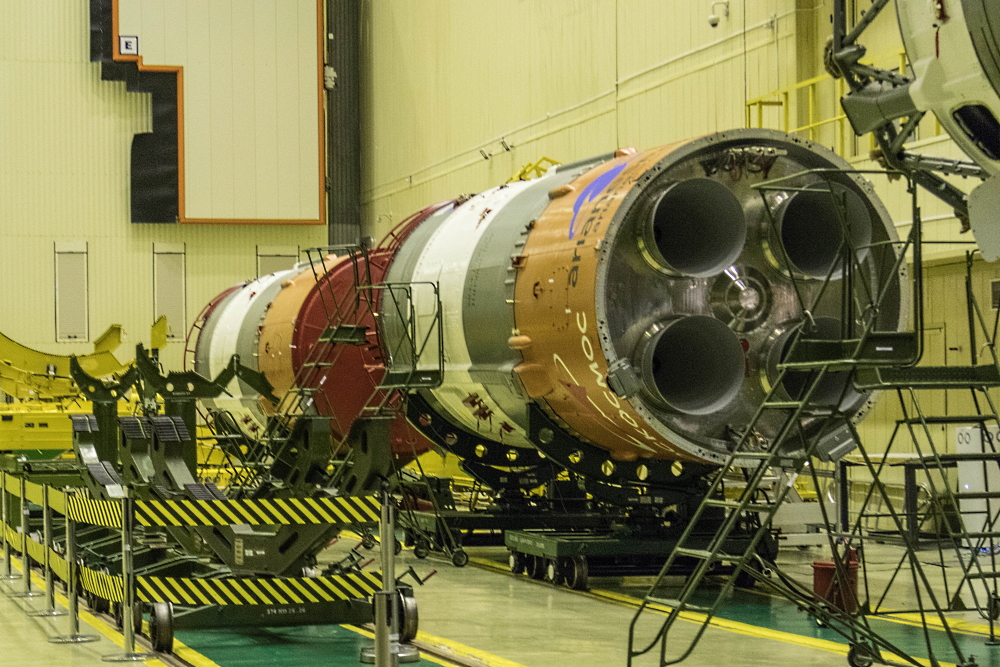

Рядом две третьи ступени. Отсутствие маленьких сопел рулевых двигателей говорит, что перед нами ступени с более новыми и эффективными двигателями РД-0124, которые стоят на "Союз-2.1Б". Любопытный факт - в частично собранном виде "Союзы" хранят именно так - пакет первой и второй ступеней в сборе, а третья ступень отдельно.

Третья ступень крупным планом. Обратите внимание на закрытый красной защитной решеткой левый (верхний) торец, выпуклая часть - бак горючего. Если на первых двух ступенях окислитель (жидкий кислород) сверху, то тут - внизу. Оранжевая часть - переходный отсек из трех частей, он нужен как силовой элемент крепления и сбрасывается вскоре после разделения второй и третьей ступеней, повышая эффективность последней.

Открытый технический лючок межбакового отсека центрального блока второй ступени. Слева (сверху) бак окислителя, справа (снизу) - горючего. Чуть выше свешивается красная лента заглушки дренажно-предохранительного клапана горючего.

Переходный отсек, верх второй ступени. Красные заглушки закрывают разъемы коммуникаций, серая ткань - силовые крепления. Если приглядеться, на фото третьей ступени выше хорошо видны ответные разъемы.

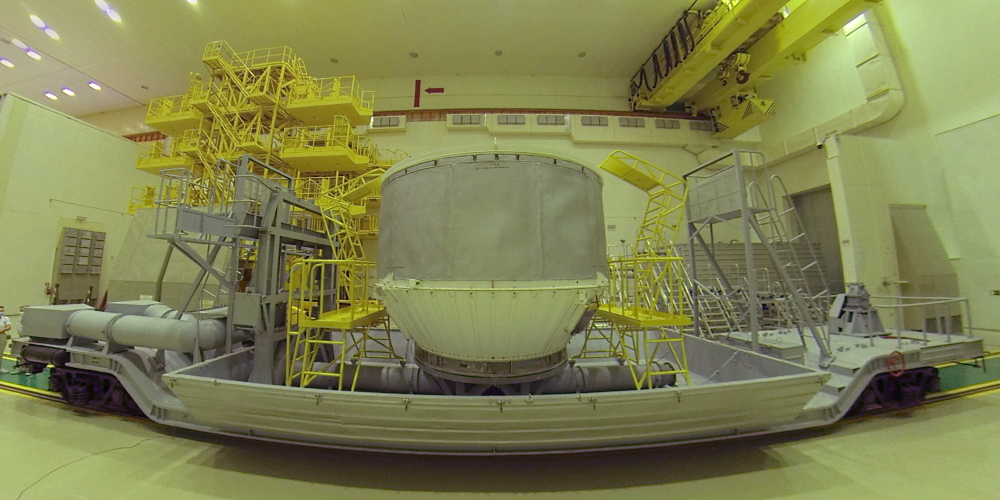

Во втором зале МИКа располагается оборудование для работы с головной частью и разгонным блоком. По сторонам универсальные стенды сборки и подготовки космических головных частей с кантователем. На них уже подготовленные в других МИКах спутники устанавливаются на диспенсер, диспенсер - на разгонный блок, все это поворачивается в горизонтальное положение, и затем накатывается собранный из двух половинок головной обтекатель. Потом головная часть отправляется в зал, где мы уже были, для окончательной сборки. Полностью собранная ракета перегружается на транспортер-установщик и отправляется на старт.

На железнодорожной платформе готов к отправке на заправочную станцию разгонный блок "Фрегат" в транспортировочном контейнере. Контейнер - серый цилиндр сверху. Белая коническая часть внизу - это переходник, его нижняя часть будет установлена на верх третьей ступени. Помните третью ступень, накрытую защитной решеткой? Вот туда его и установят. При монтаже это низ головной части, таким образом она оказывается полностью закрытой со всех сторон. Но в полете этот переходник - часть третьей ступени и отделяется вместе с ней.

Скорее всего, это банальный противовес, но смотрится очень внушительно. Обратите внимание, что его массу можно менять, снимая и навешивая элементы в верхней части.

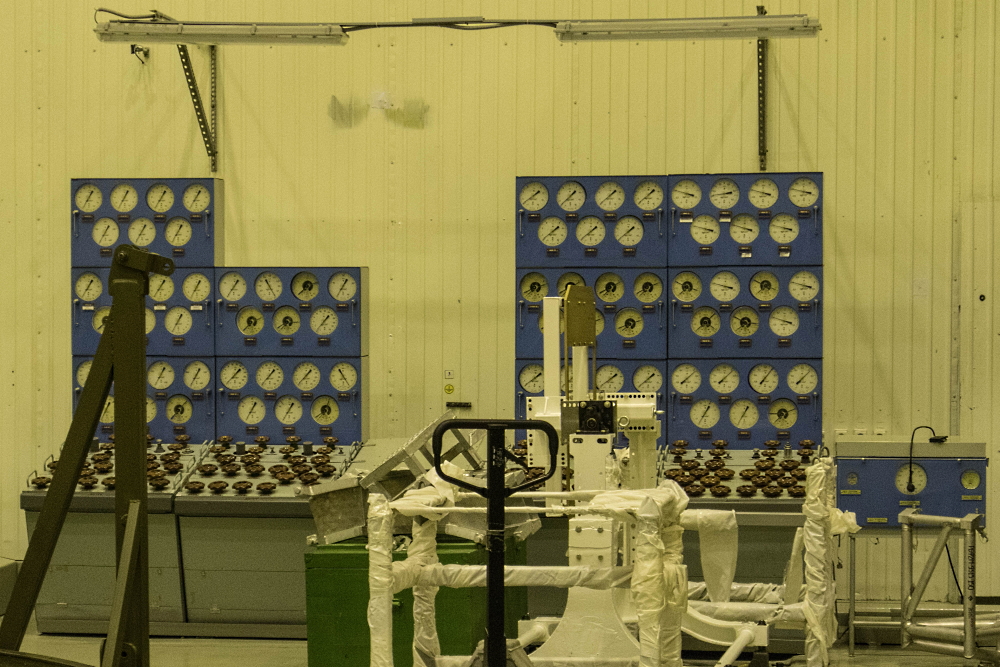

Испытательный стенд, судя по вентилям, скорее всего, для пневмоиспытаний.

Ворота, из которых тепловоз вывозит полностью собранную и перегруженную краном на транспортно-установочный агрегат ракету. Вывоз - торжественное событие, и пилотируемые пуски в доковидные времена собирали сотни зрителей, в том числе и туристов. Отсюда до старта по прямой всего 700 метров, так что по зрелищности и количеству точек для съемки 31 площадка проигрывает первой.

Агрегат с названием, которое не гуглится, на железнодорожном шасси. Судя по тому, что попал на спутниковые снимки, стоит тут уже давно. Совпадающий номер, но другой индекс имеет агрегат для транспортировки космических головных частей.

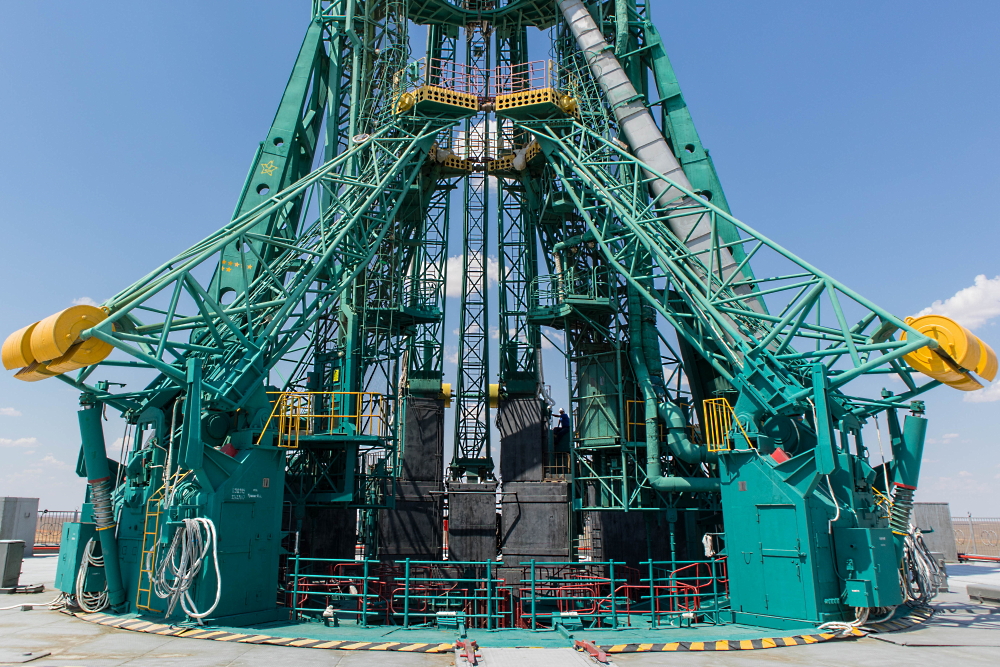

Вот мы и у стартового сооружения. Диагональные элементы с желтыми цилиндрами - это фермы-опоры, они выдерживают основную нагрузку от установленной ракеты. Желтые цилиндры - противовесы, они обеспечивают автоматическое откидывание ферм-опор во время пуска. Над ними две высокие фермы обслуживания. Боевой Р-7 и двухступенчатым ракетам, которые выводили первые спутники, хватало всего одного уровня. Когда появилась третья ступень ("Луны" -1,2,3 или корабли "Восток"), сделали мобильную ферму обслуживания с тремя уровнями. Для кораблей "Восход" и четырехступенчатой модификации с разгонным блоком Л добавили еще пару уровней. Затем мобильную ферму убрали, а получившиеся девять уровней очень наглядно показывают, как росли ракеты семейства Р-7.

На левой ферме звездочки показывают количество произведенных с этого стартового сооружения пусков. На момент нашего визита их 407, число, прямо скажем, впечатляющее.

Бросаем взгляд в противоположном направлении. Слева вагон, по виду похожий на агрегат заправки перекисью водорода, если приглядеться, то чуть правее серых ворот ангара прямо по центру можно разглядеть полукольца креплений транспортера-установщика. В отличие от "Восточного" здесь его хранят под открытым небом.

Обратите внимание на полосатое покрытие периметра стартового сооружения. На Байконуре стартовые столы для "семерок" могут вращаться вокруг своей оси. Сделано было это для того, чтобы ракета уже в момент старта была в плоскости стрельбы, и у системы управления не возникло неудобных углов поворотов подвесов гироскопов. Современные системы управления могут без проблем поворачивать на гораздо больший диапазон углов, но, раз возможность вращения стола есть, ее продолжают использовать.

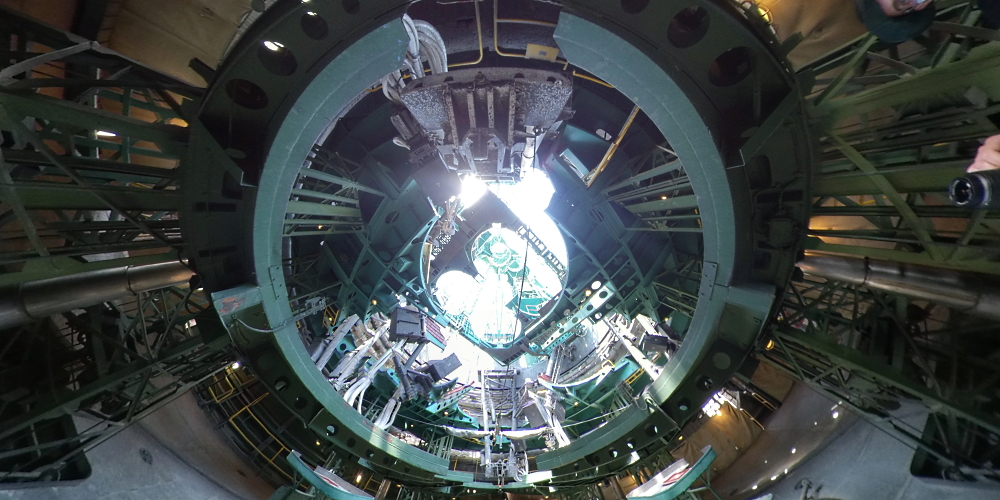

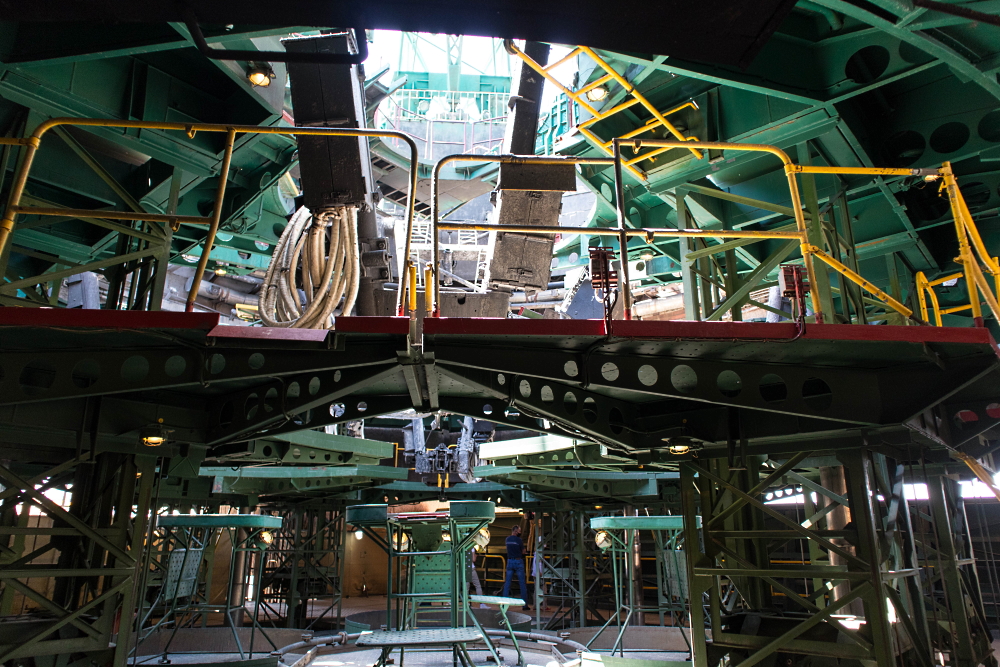

Спускаемся вниз, под стартовое сооружение, на кабину обслуживания. Здесь ведутся работы с хвостовой частью ракеты - подключение коммуникаций, установка пирозажигательных устройств для запуска двигателей и т.п.

Кабина сконструирована подвижной и раскладной. На фото колонны, по которым при помощи поршней поднимаются и опускаются рабочие площадки. Люк на переднем плане говорит, что это не самый нижний уровень.

Черная деталь в виде буквы V в верхней части фото - одна из четырех нижних опор. Они почти не несут на себе вес ракеты, а, главным образом, удерживают ее от поворота в верхних фермах-опорах. Когда ракета стартует, они автоматически уходят в стороны. А еще на них стоят датчики, формирующие сигнал "контакт подъема", который и считается временем старта.

Одна из двух труб нижней части системы эжекции крупным планом. В момент старта отсюда бьет сжатый газ и создает прослойку, дополнительно защищающую стартовое сооружение от выбрасываемого пламени.

Труба с форсунками в нижней части фото - верхняя часть системы эжекции. Эта труба проходит вокруг всего огневого проема.

Ниша кабины обслуживания, в которую она отъезжает в сложенном состоянии незадолго до старта. Справа видны рельсы, по которым она передвигается.

С противоположной, внешней, стороны кабина закрыта защитной шторой. Несмотря на систему эжекции вид у нее потрепаный. Как-никак, температура выхлопа ракеты в районе 2000°С. А еще отсюда открываются необычные виды на чашу газохода из-под стартового сооружения.

При взгляде сбоку отлично видны кабель-заправочные мачты (слева), которые подводят различные коммуникации к ракете. На переднем плане справа выход одной из аварийных эвакуационных галерей. Они стоят по бокам старта и позволяют персоналу в случае серьезной аварии при подготовке к пуску быстро покинуть опасную зону.

Вид на старт с еще одного ракурса. Под столом видна защитная штора, слева - мачты освещения и громоотводы, справа на переднем плане - оборудование для ведущихся работ по обновлению покрытия чаши газохода.

А с этого ракурса хорошо видна изогнутая металлическая конструкция газоотражателя в самом низу.

Оправдывая свое звание космического археолога @Zelenyikot уходит в сторону от старта и находит там выброшенную при предыдущем пуске часть пирозажигательного устройства. Это кусок той самой здоровенной "спички", которой и запускают двигатель "семерок". От нее остался только верх с частью одной из двух пирошашек. Человек (ваш покорный слуга) здесь для масштаба.

Вход в бункер ("сооружение №2"), из которого и управляют пуском. Увы, в нем нас просили не фотографировать. Главная новость - металлические ключи на старт остались в прошлом (вы их можете видеть в репортаже из музея). Теперь везде ключ пластиковый с двумя металлическими деталями, как на космодроме "Восточный".

Любопытная особенность бункера, которой нет на Восточном - перископы. Бункер всего в полутора сотнях метров от старта, и в 1961 году они давали лучшую картинку, чем камеры с мониторами. Вот они - две черные трубы всего в сотне метров от старта.

Продолжение следует, пусть и медленнее, чем мне бы хотелось.

Выражаю благодарность пресс-службе Роскосмоса за приглашение и, отдельно, Элине, Анне и Екатерине за самоотверженный труд по организации поездки.

Наибольший эффект присутствия дает видео в формате 360°.

Комментарии

Отправить комментарий