Безумные шляпники, горящие балерины и голод: как индустрия моды убивала людей

Сегодня разговор о тяжелых отношениях фэшн-индустрии и планеты — вполне обычная тема. В 2023 году население Земли уже 8 миллиардов человек, так что последствия любого производства кажутся закономерным и неизбежным злом, с которым мы пока не очень поняли что делать. Но мы не первое поколение людей, которое игнорировало законы природы, потакая своему тщеславию и эстетическим прихотям. Александра Добрянская специально для «Черты» рассказывает, как индустрия моды убивала людей на протяжении многих столетий.

Все от головы

Самая заметная часть человеческого социального тела — через которое мы взаимодействуем с себе подобными — голова. Внутри нее обитает разум, а снаружи — целая система социальных маркеров. Шляпа никогда не бывает просто шляпой, а парик — просто париком. И шляпа, и парик вписаны в визуальный контекст времени, равно как сегодня в него вписаны бежевый тренч и сумка Le Chiquita.

Парики на картинах XVIII века — что женские, что мужские — напоминают облачка из взбитых сливок. На деле при оформлении парика действительно использовали животный жир (правда, не молочный, а сало) — им «помадили» волосы при укладке. А чтобы придать этому лаку для волос более изысканный вид, прическу посыпали пудрой. Ближайший сегодняшний аналог пудры — сухой шампунь. Но на функциональности их сходство заканчивается: состав современной «пудры» существенно отличается от состава ее предшественника двухвековой давности.

Напомаженные парики посыпали крахмалом, а тот, в свою очередь, делали из пшеницы. Заодно крахмал использовали для белизны в модных светлых хлопковых тканях. Вокруг крахмала была организована целая индустрия с профессиями, рабочими местами и обеспеченной покупательской аудиторией.

В итоге на одной чаше весов оказались потребители крахмала, на другой — прорва людей, производящих его из пшеницы. Несложно догадаться, к чему может привести такая динамика в годы неурожая и затянувшихся войн — как это в итоге и случилось в Англии в 1794 году, когда страна столкнулась с массовым голодом, усугубляемым затянувшейся войной с Францией. Ситуация казалась абсурдной: фактически богатые украшали себя едой, которую не могли себе позволить бедные.

Год спустя, в 1795, Его Величество Георг III утвердит собирать пошлины «на сертификаты, дарующие право использования пудры для волос». Правда, примерно в это же время мода на парики начнет сходить на нет сама собой, уступив место романтическим настроениям с их аскетичной «естественностью».

Балет и мотыльки

Но на этом приключения крахмала не заканчиваются. В середине следующего, XIX века, крахмал снова станет главным гостем на любой вечеринке: в моду войдут газовые платья, напоминающие балетные пачки. Старая метафора со сливочным облачком вновь станет актуальна — правда, теперь уже облачком станет весь человек, а не только его голова.

Трагедия новой моды заключалась в том, что она была идиллично-красивой. Между тем за лиричностью девичьего образа, купающегося в газовой пене, стояли реальные жертвы, и счет их шел на тысячи.

Крахмал придает горючести ткани, что в сочетании с плохо управляемым кринолином делало женщин легкими жертвами пламени. Случайно вылетевшая из камина искра редко останавливалась на одной юбке: бросавшиеся на помощь загоревшейся девушке сами оказывались в огне.

Одна из самых известных жертв горящего платья — жена писателя Генри Лонгфелло, Фанни. После того, как она сгорела в платье из шелкового газа, Лонгфелло впал в тяжелейшую депрессию и пристрастился к настойке опиума и к эфиру.

Мода на облака перекочевала в салоны с легких ног балерин, но им было не легче. Газовые рожки, подсвечивавшие сцену, были установлены таким образом, чтобы акцентировать внимание на ногах танцовщиц. Добавим сюда упомянутые крахмальные юбки — и получим одну из самых известных (и самых жутковато-эффектных) балетных трагедий — гибель в огне Эммы Ливри, примы Парижской национальной оперы.

Теоретически этого не должно было случиться: в 1895 году во Франции приняли декрет, обязывающий обрабатывать юбки балерин с помощью огнеупорной технологии. Этот декрет был прекрасен всем, кроме одного: он не учитывал человеческий фактор.

Огнеупорная ткань, при всех ее преимуществах, теряла главное — очарование белоснежного облачка. Она становилась желтоватой и поношенной на вид, и не все балерины готовы были поступиться эстетикой ради безопасности.

Эмма Ливри, прима Парижской национальной оперы, была как раз из тех, для кого «во-первых» всегда соседствует с «красиво». Она настаивала на том, чтобы танцевать в неогнеупорных (зато белоснежных) юбках, заявляя, что берет всю ответственность на себя. Однажды перед выходом на сцену во время репетиции ее костюм загорелся от газового светильника. Объятая пламенем, Ливри начала метаться по сцене. Когда ее наконец удалось потушить с помощью ковра, балерина уже сильно обгорела. Невероятными усилиями врачей ей удалось сохранить жизнь — впрочем, ненадолго: когда балерину решили транспортировать в личную резиденцию Наполеона III, ее хрупкая новая кожа растрескалась, и Ливри умерла от заражения крови.

Остатки злосчастного балетного костюма Ливри по сей день лежат в музее. Это очень небольшое количество пожелтевшей ткани, ничего общего с костюмом мотылька, тем более взрослым костюмом. Это памятник эпохи — эпохи театров, эпохи лорнетов, эпохи газового освещения и балерин, которые иногда сгорали прямо на сцене.

К 1877 году в Европе сгорело уже 516 театров, и пожары зачастую начинались именно с возгорания на сцене. Но ни пожары, ни погибшие в огне коллеги не могли заставить всех балерин носить огнеупорные пачки. Амалия Феррарис, коллега и современница Ливри, говорила: «Уж лучше я умру как она».

Травля и шляпники

История костюма содержит великое множество примеров того, как люди буквально становились жертвами моды. Одна из самых известных — о ядовитом зеленом цвете, из-за которого люди травились мышьяком. На портретах Винтерхальтера видны веночки с зелеными листиками — с большой вероятностью эти листики были окрашены именно такой краской. Конечно, веночками дело не ограничивалось — мышьяковым зеленым красили перчатки, зонтики, игрушки и обои. В последнем пристанище Наполеона обои были окрашены именно этим оттенком, и, судя по всему, сыграли роль в его преждевременной смерти.

Помимо мышьяка наши предки охотно травились ртутью, делая шляпы для солидных господ. Безумный шляпник — фигура хоть и выдуманная, но более чем историческая.

С 1730-х шляпники в массовом порядке травились ртутью, с помощью которой обрабатывали и делали мягче шкурки, превращая их затем в шляпы. Ртуть вызывала тремор, подавленность, припадки агрессии и в целом не способствовала физическому и душевному здоровью. Самые старые и крепкие шляпники доживали до пятидесяти с небольшим.

Delirium Tremens, «трясучее помрачение» шляпников было хорошо заметно окружающим, но его заметность мало что изменила в кошмарных условиях труда. Единственное наследие этой истории — фразеологизм mad as a hatter (видимо, искаженное mad as an adder), рисующий образ озлобленного изможденного человека с трясущимися руками, поминутно глотающего спиртное и сплевывающего мокроту.

Если это было настолько массово и очевидно, то куда смотрели врачи и общество в то время? На самом деле, на симптоматику шляпников еще в середине XVIII столетия обратил внимание врач Жан-Рене Тренон. Он с дотошностью описал подробности работы с ртутью в нескольких трудах, которые так и не были опубликованы. Подобные исследования проводились и век спустя, но полностью избавиться от ртути при производстве шляп в той же Великобритании удалось лишь в конце 60-х годов XX века, когда спрос на шляпы почти сошел на нет.

Львы, орлы и куропатки

Кроме того, шляпы делались из животных. Лучшими шляпами считались бобровые, но, как пишет об этом Дебби Хендерсон, специалист по истории костюма, «что касается пухового фетра, то, если существо было о четырех ногах, покрыто мехом и оказалось вблизи мастерской шляпника — оно шло на изготовление шляпы».

Сюжет с ртутью с бобрами не связан: подпушь молодого бобра достаточно мягкая, чтобы можно было обойтись без дополнительных манипуляций. Именно это сделало ее настолько такой привлекательной, что к началу XVII века в Европе истребили практически всех бобров.

Но когда что-то заканчивается в Старом свете, самое время обратиться к Новому.

С 1620 по 1630 год с североамериканского континента поставляли по 10 000 бобровых шкур ежегодно. С 1630 по 1640 эти цифры увеличились в восемь раз и уже не уменьшались. Гигантский материк был освоен с востока на запад во многом благодаря пушной лихорадке — охоте на бобра, которого местные постепенно выбивали и продавали белому человеку.

Если верить оценкам специалистов, популяция бобров в Северной Америке до начала бойни составляла от 100 до 200 миллионов особей. Сегодня экологи говорят о 10-15 миллионах особей — и это спустя много лет после того, как мужчины переключились с солидных шляп на вязаные рыбацкие бини, а заодно приняли некоторое количество охраняющих законов. Впрочем, не только бобрам потребовались охранные грамоты.

Если мужская шляпная мода в первую очередь кодифицировала иерархию , то женская — отражала фантазии западного человечества. В 1880-х был бум естествознания — и, как следствие, мода на всевозможную живность.

Пока мужские цилиндры соревновались друг с другом в высоте и устойчивости, дамские шляпки подчеркивали природное изящество хозяек с помощью удачной аллегории “а-ля натюрель” — птичьих перьев. Довольно скоро стало ясно, что не надо стесняться, и шляпы начали украшать не только перьями, но и цельными тушками птиц.

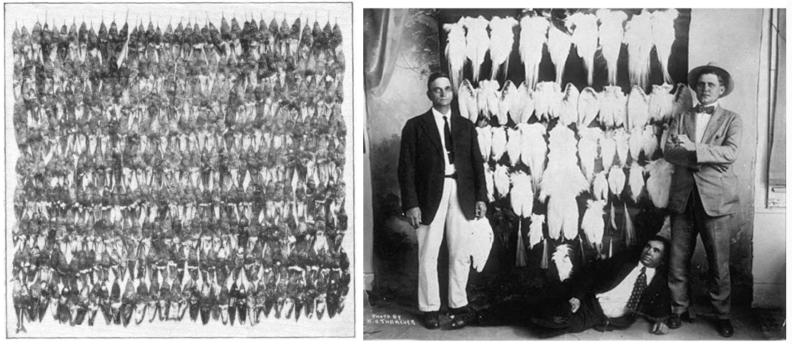

Чтобы поближе познакомиться с анатомией экзотических пернатых, в конце XIX века достаточно было прийти в респектабельное кафе. Помимо склоненных перьев страуса на шляпах встречались колибри и райские птицы, перья альбатросов, чомг, крачек и чаек — и это не считая перьев попроще.

То, что происходило в конце XIX — начала XX века в отношении некоторых видов птиц, следовало бы назвать геноцидом. Так, в Японии белоспинного альбатроса натурально отлавливали всем миром, организовывая спецэкспедиции и уничтожили больше трех с половиной миллионов птиц.

В Российской империи почти полностью истребили белую цаплю, и примерно таков же был масштаб охоты в Венесуэле, где в одном только 1898 году вывезли больше полутора миллионов эгреток — перьев, которые появляются у самцов белой цапли в брачный период.

Историй животных, ставших жертвами человеческой моды, очень много — вспомним хотя бы, как происходило освоение Сибири и какую роль в этом сыграли куньи. Поразительно быстрая экспансия русских на восток была связана с коммерческими интересами: не будучи специалистами в охоте на пушного зверя, они собирали дань мехами (ясак) с местного населения. Позднее к ясаку добавились сделки с русскими промышленниками: охотникам — продовольствие и одежда, промышленникам — 2/3 добычи. Меха эти в середине XVII века составляли в денежном эквиваленте 20% от всего госбюджета. В пересчете на жизни это выглядит так: за 70 лет, с 1621 по 1690 год, в Сибири было убито 7 248 000 соболей.

Но все это истории словно с укором смотрящие на нас из дикого прошлого. Мы — цивилизованное человечество — уже вступили в эру, где вместо норки на совершеннолетие принято мечтать о каком-нибудь Moncler, а место в мужской иерархии подтверждается не высотой цилиндра, а их количеством под капотом,

Сегодня

Сегодняшним взрослым предшествующие поколения всегда кажутся немного детьми: не вполне умными, не знающими того, что мы знаем сегодня, невоспитанными и невоздержанными. Ужасы индустрии моды, о которых шла речь, напоминают жуткие сказки, которые хорошо закончились. Проблема в том, что сказки никогда не заканчиваются; каждый следующий вечер приносит с собой новую историю.

Индустрия моды, какой ее застали Гоголь или Шевченко (оба большие любители нарядиться), больше не существует. Сегодня очень немногие ходят в ателье даже чтобы подрезать штанины, и лишь отдельные чудаки шьют одежду на заказ.

В наше время производство одежды — самый настоящий молох. Производство хлопка требует гигантского количества воды и пестицидов. Полиэстер, содержащийся в большей части нашей одежды, уходит в океан во время каждой стирки в виде микропластика. А куда и как именно уходят химикаты, с помощью которых окрашивают ткани, легко наблюдать в Китае, где по цвету рек принято определять самые модные оттенки сезона.

Быстрая и недорогая мода требует быстрой и недорогой рабочей силы, которую традиционно ищут в небогатых странах. В 2013 году западное человечество, кажется, впервые познакомилось со своими непосредственными портными: трагедия в «Рана-плаза» унесла жизни более тысячи человек, еще 2500 были ранены во время обрушения здания. Как оказалось, условия труда рабочих со времен безумных шляпников не особенно эволюционировали.

«Рана-плаза» принято считать переломным моментом в истории современной моды. Собственно сам разговор о токсичности фэшн-индустрии во многом был спровоцирован именно трагедией в Бангладеш. С тех пор действительно произошли определенные подвижки: часть из них, безусловно, гринвошинг, другая часть — изменения к лучшему.

В магазинах появились картоночки с надписью сonscious, то есть якобы вещь произведена с минимальным уроном для окружающей среды и с заботой о пошивщиках. Мы понемногу начали относить одежду на переработку, а спонтанным налетам на ТЦ в выходные кое-кто даже предпочитает спланированный гардероб.

Однако это не отменяет главной сущности моды и причины нашей любви к ней.

Если верить историкам моды, с XIV века мы наблюдаем изменения в одежде как нечто само собой разумеющееся. Мы привыкли, что вещи меняются, а теперь привыкли и к тому, что они меняются довольно часто. И даже если на «Разговорах о важном» однажды предложат обсудить все ужасы западной системы производства одежды, едва ли это озарение в корне изменит чьи-то потребительские привычки. Зачем переходить на индивидуальный пошив или планировать долговечный (читай: более дорогой) гардероб, если одежда — недорогая, «актуальная» и в худо-бедно подходящем размере — висит на вешалке в ближайшем ТЦ?

Среди требований, которые мы предъявляем к одежде, одно из главных — ее соответствие текущему моменту: слово «старомодный» редко бывает комплиментом, а когда бывает, это уж точно относится не к одежде. Появление инстаграма окончательно упрочило нас в ощущении, что одежда — нечто зыбкое и эфемерное. К сезонным сменам коллекций добавились бесконечные дропы, коллаборации и лимитки. Этот разгул бесконечно сменяющих друг друга картинок не остановил даже повсеместный локдаун, хотя он и погрузил индустрию моды в кризис.

Трансформировать наше поведение, связанное с одеждой, может и получилось бы, если бы мы занялись переориентацией ценностей с «новизны». Но сейчас на каждого, кто призывает к разумному потреблению, приходится дюжина блогеров-миллионников, демонстрирующих новую сумку Bottega Veneta.

Комментарии

Отправить комментарий