Бронежилеты средневековья: большой обзор доспехов и шлемов

Заодно еще узнаем и про то, как рыцарей убивали в бою, если доспехи защищали все тело.

Пишет delphin92: За всю историю человечество изобрело множество способов убить себе подобного, как и способов сохранить себя любимого. Одно с другим постоянно соревновалось, поэтому часто можно наблюдать эволюцию доспеха и оружия по примеру ниже.

К счастью, физика и анатомия везде и всегда одинаковая, поэтому почти все существовавшие доспехи можно разделить на несколько типов, о чем и пойдет речь ниже. Я буду в основном рассматривать западную Европу, затрону Русь и немного Азию. Период - средние века, немного античности и ренессанса.

Стеганый и набивной доспех

Доспех, не многим отличающийся от одежды. Представлял собой несколько слоев ткани, между которыми набито что-то мягкое. Все это простегивалось дабы держалось вместе и не сбивалось в один ком. Верхние слои могли быть провощены, просолены или укреплены еще каким-либо образом.

Несмотря на кажущуюся примитивность, пробить такой доспех не так уж просто. Оружие "вязнет" в мягком материале, теряет импульс и его может не хватить чтобы пробить верхний, плотный слой. Ударно-дробящее воздействие тоже снижается засчет амортизации. При этом такой доспех очень легок и не стесняет движения.

Подобная защита использовалась по всему земному шару. Даже ацтеки использовали хлопковые стеганки. Более привычные примеры такого доспеха - гамбезон и тегиляй.

Кроме того, стеганка часто использовалась как поддоспешник для других видов доспеха.

Чешуя

Отдельные небольшие пластинки металла, приделанные к некой основе. Доспех, характерный для античных кочевников и воинов темных веков. В подобные доспехи были наряжены знаменитые катафракты. Впрочем, со временем от чешуи так или иначе отказались в пользу других видов доспеха. Например, кольчуги.

Кольчуга

Рыцарь в длинной кольчуге с кольчужными рукавицами и кольчужных шоссах. Рядом представлены соответствующие эпохе шлема, костюмы и оружие.

Доспех, состоящих из сплетенных колец. Появилась кольчуга у варваров, после чего ее с радостью взяли на вооружение римские легионеры. Да-да, вопреки расхожим представлениям, варвары были не такие уж примитивные и их изобретениями активно пользовался и Рим.

Кольчуга была самым крутым видом доспеха в Европе на протяжении темных веков и высокого средневековья. В 14-15-х веках в западной Европе доспешный премиум-класс сильно скакнул вперед, но кольчуга оставалась неплохим бюджетным вариантом еще долго.

Из плюсов кольчуги можно отметить низкие требования к качеству материала и технологическому уровню. Достаточно кусочков проволоки, нехитрого инструмента для завивки, заклепок и кучи времени. Также кольчуга не стесняла движения, не требовала подгонки под фигуру.

Кольчугу сложно прорезать или прорубить, проколоть проще, но ненамного. Главный минус кольчуги - она почти никак не поглощает импульс удара, а потому против нее эффективно ударно-дробящее. Именно поэтому знатный воин имел в арсенале подобное оружие и именно поэтому булава стала символом гетманской власти.

Несложно заметить, что объединив кольчугу и стеганку, мы получим хорошую защиту почти от всего. Чем, собственно, и пользовались средневековые рыцари.

Пластинчатая защита

Собирательный термин для доспеха из, как правило, металлических пластин среднего размера, так или иначе скрепленных между собой. Использовалась по всей Евразии - от западной Европы до Японии и Чукотки.

Независимо от конкретной модели, обеспечивали хорошую защиту от всех видов повреждения. По сути, воин в пластинчатой броне - это уже практически привычный "средневековый танк", которого без специализированного вооружения фиг расковыряешь.

Были и минусы. Из-за того, что человек в процессе движения сгибает те или иные части тела, а пластины гнуться не могут, существует ряд мест, которые нельзя закрыть таким доспехом. Поэтому его часто надевали поверх кольчуги, лишенной подобных недостатков.

Ниже представлены некоторые виды пластинчатой брони.

Лорика сегментата

Римский вариант пластинчатого доспеха. Пришел на смену лорике хамата, т.е. кольчуге. Однако с кризисом в Риме опять вернулись к старой доброй кольчуге.

Пластины скреплялись кожаными ремнями, что делает лорику сегментату конструктивно близкой к латам. Однако из-за размера и формы пластин правильнее все же считать ее пластинчатым доспехом.

Бригантина

Рыцарь в бригантине поверх кольчуги, середина 14-го века. Рядом представлены соответствующие эпохе шлема и оружие.

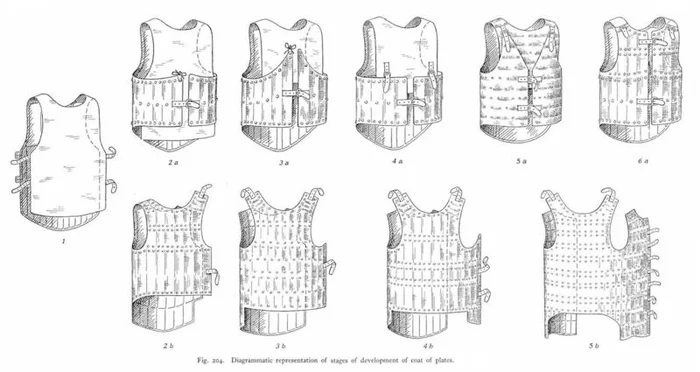

Западно-европейский вариант пластинчатого доспеха. Пластины приклепывались или пришивались к тканевой основе. Бригантина появилась в конце 13-го, была топовым доспехом практически весь 14-й век, а после перешла в разряд легкого доспеха, потеснив кольчугу.

Форма, количество и способ расположения пластин могло отличаться. Когда бригантины были основным доспехом, старались делать небольшое количество крупных пластин для лучшей защиты. Когда она стала легким доспехом - напротив, стали делать много мелких для большей подвижности. Хотя встречались исключения, как и гибриды бригантины с кирасой.

Различные виды бригантин

Ламелляр

Русский дружинник в ламеллярной броне

Византийский, а затем восточно-европейский вариант пластинчатого доспеха. На руси назывался "дощатая бронь", откуда и пошло слово "доспех".

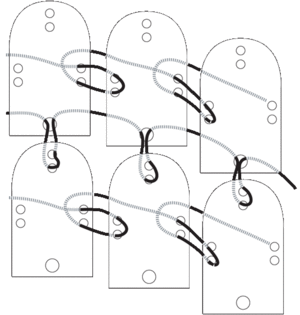

Одинаковые пластины скреплялись между собой кожаными шнурками, пропущенными через специальные отверстия. Таким образом достигалась характерная для пластинчатого доспеха прочность и подвижность, при высокой практичности и простоте производства. Пластины можно было выковать в одном месте, собрать в другом, воин мог возить с собой запасные пластины и ремонтировать доспех даже в поле...

Из минусов - торчащие наружу шнурки могли быть перерублены, после чего могла возникнуть прореха. Ну и все-таки из-за относительно небольшого размера пластин ламелляр защищал чуть хуже, чем крупнопластинчатые бригантины.

Способ соединения ламеллярных пластин

На это список не заканчивается. Пластинчатые доспехи из того или иного материала и соединенные тем или иным способом использовали монголы, народы Сибири, китайцы и самураи. Но пост не резиновый, поэтому пойдем дальше.

Латный доспех

Рыцарь в готическом доспехе середины 15-го века. Слева вверху оружие, которым предполагалось с ним бороться.

Вершина доспешного ремесла. Доспех состоит из некоторого количества объемных деталей, скрепленных между собой ремешками для подвижности. Обеспечивал практически полную защиту от всех типов повреждения. Его можно было пробить только специализированным оружием при определенном везении и, скорее всего, не с первого раза. Оглушить ударом по шлему тоже не так уж просто. Уколоть в сочленение - так поди попади еще.

Кроме того, рыцари обычно надевали латы на кольчугу, а ту - на стеганый поддоспешник. Т.е. имели аж 3 слоя защиты. А если не надевали кольчугу целиком - то по крайней мере имели кольчужные вставки в потенциально уязвимых местах - подмышках, внутренних сторонах рук и ног.

Стеганый поддоспешник с кольчужными вставками

В общем, латник сам по себе был настоящей машиной для убийств и победить его мог либо другой, более крутой латник, либо правильная организация и тактика... Либо огнестрельное оружие которое, увы, появилось практически одновременно с ним.

Зерцало, бахтерец и юшман

Гибрид пластинчатого и кольчужного доспеха. Пластины различной формы и размеров вплетены в кольчужное полотно. Таким образом удалось решить извечную проблему пластинчатых, да и латных доспехов - наличие не закрытых доспехом областей. Минус - более уязвимые, по сравнению с пластинчатым доспехом, стыки пластин.

Появился, как и латы, в конце 14-го века, был распространен в восточной Европе и Азии. Такой доспех, конечно, значительно уступал латам по защитным свойствам. Однако он был дешевле, проще в производстве, обеспечивал бОльшую подвижность и в целом лучше соответствовал более маневренному "восточному" стилю боя.

На этом я заканчиваю обзор. Разумеется, в него вошли не все виды доспехов. Можно вспомнить мускульные кирасы древних греков, бронзовые латы крито-микенской культуры, доспехи из кожи и выделанных шкур... Но это экзотика, не столь распространенная, как перечисленное выше.

Важно понимать, что вид доспеха воина практически полностью определялся эпохой, регионом и уровнем достатка. Русский дружинник на юге вполне мог быть одет в монгольский куяк, а на западе - в европейскую бригантину. Кто был беднее, имел доспехи попроще, побогаче - получше. Князь всегда был одет лучше своих дружинников, а великий князь - лучше прочих князей.

К сожалению, писатели и режиссеры про это часто забывают и распределяют доспехи случайным образом. Какой-нибудь гвардеец короля может носить полные латы, а герцог - кольчугу, а то и, прости господи, стеганку с ремешками (и обязательно без шлема).

Кроме того, во многих фентезийных и пост-фентезийных вселенных доспехи делятся по народностям. Северяне могут ходить в кольчугах, центральная империя косплеить рыцарей позднего средневековья, а на юге все поголовно будут в халатах и с луками. Это позволяет лучше подчеркнуть различия и сделать воинов более узнаваемыми... Но в реальной истории ничего подобного не было.

Европейские шлемы высокого средневековья

После доспехов логичным было написать пост о шлемах. Но тут возникла проблема - их довольно проблематично классифицировать... В общем, на этот раз я решил не строить из себя Оукшотта, а просто рассмотреть несколько наиболее распространенных шлемов :) А заодно показать как происходила эволюция на примере одного из самых известных шлемов.

Хочу обратить внимание, что все названия - условны. В настоящее время нет какой-то одной четкой терминологии, в средние века ее и подавно не было. Поэтому предлагаю воздержаться от споров о том, где заканчивается потхельм и начинается топфхельм и как правильно - топхельм или топфхельм.

Итак, поехали.

Норманнский шлем

Простой сфероконический шлем, обычно снабжался наносником или (редко) небольшой маской. Мог быть как цельнокованным, так и сборным. Название не совсем корректное, так как шлем был распространен по всей Европе, а как раз у настоящих норманнов (скандинавов) есть ровно одна находка.

Использовался рыцарями до конца 12-го века, после чего еще некоторое время был в ходу у пехоты. Но после перешли на другие шлемы.

Фригийский колпак

Шлем, ведущий свою историю аж от эллинистических шлемов. Имел характерный загнутый вперед острый верх. К средним векам он стал почти незаметным, зато шлем стал часто снабжаться маской.

Шлем был распространен, что логично, в Византии, откуда и пришел в западную Европу. В последней был распространен среди всадников в 12-м - начале 13-х веков.

Шлем-"таблетка"

Пожалуй, самый простой из средневековых шлемов. Делался из нескольких пластин - одна-две складывалась обручем, образуя боковины, еще одна приклепывалась сверху. Наносник обычно приклепывался отдельно.

Носился шлем обычно поверх кольчужного капюшона.

Сам по себе шлем не особо примечателен, но важен как первая ступень эволюции других шлемов, о которых ниже.

Потхельм

В данном шлеме к "таблетке" добавлены еще 2 пластины - лицевая (маска) и затыльная. Маска удерживается вертикальной пластиной, эволюционировавшей из наносника. Также вокруг глаз могло идти дополнительное усиление.

Также был похожий шлем, где лицевая и затыльная пластина была приделана к сферическому сборному шлему. Такой шлем часто называют "васхельм" хотя, как я уже говорил, названия условны.

Появились такие шлемы где-то в конце 12-го века и со временем эволюционировали в следующий шлем.

Топхельм, топфхельм или грейтхельм

Пожалуй, самый известный и харизматичный шлем. Именно с этим шлемом у многих связан образ рыцаря, в особенности - крестоносца. Его часто рисуют на картинах и артах, нередко совместно с латным доспехом что, конечно, сильный анахронизм.

Шлем развился прямо из потхельма - просто лицевая и затыльная пластина "срослись". Если присмотреться, мы все еще можем разглядеть "таблетку", образующую верхнуюю часть шлема. В примере на картинке усиление представлено единой, ксестообразной пластиной, но вообще это не обязательно. Могли быть отдельные вертикальные и горизонтальные пластины или же только вертикальная.

Из-за популярности топхельма часто художники допускают ошибки. Обычно это касается смотровой щели - ее делают единой горизонтальной, Т-образной или даже крестообразной. Как вы понимаете, такого быть не может чисто по конструктивным причинам. Вертикальная пластина-наносник является важной конструктивной деталью, без которой шлем сильно потеряет в надежности.

Такая ошибка скорее всего связано с тем, что художники принимают усиление, которое могло быть к тому же украшено латунью, за вырез. Что ж, их можно понять но не простить.

Со временем тулья (верхняя часть) шлема стала сужаться, превращаясь из почти-цилиндрической в усеченно-коническую.

Наибольшее распространение топхельма приходится на 13-й - начало 14-го века.

Сахарная голова

Дальнейшее развитие топхельма. Название произошло от формы, напоминавший традиционную расфасовку сахара. В средние века люди не парились - что видели, так и называли.

В отличие от традиционного топхельма, тулья не клепаная, а цельнокованая. Грубо говоря, если у топхельма вверху таблетка, тут - норманка. Но, на мой взгляд, эволюционировала сахарная голова именно из топхельма, а не норманки, так как переходные формы говорят именно об этом. Впрочем, в эволюции изделий, в отличие от животных, "скрещиваться" могут и довольно далекие ветви.

Название, как я уже говорил, условно, часто сахарную голову небезосновательно считают разновидностью топхельма.

Такой тип шлема был распространен с начала до примерно середины 14-го века - что, конечно, уже за пределами высокого средневековья, однако упомянуть стоит как завершение эволюции боевых топхельмов (турнирные эволюционировали дальше, но это уже другой разговор).

Вышеперечисленные шлемы, в особенности топхельм и сахарка - имели узкую специализацию. Их целью было уберечь лицо рыцаря от копья или еще каких неприятностей во встречном кавалерийском бою. При этом они имели серьезные недостатки - ограниченный обзор и затрудненное дыхание.

В итоге шлем надевался непосредственно перед копейной сшибкой и снимался сразу после нее. Но что же, все остальное время рыцари ходили без шлемов? Конечно нет! Просто под шлемом был еще шлем.

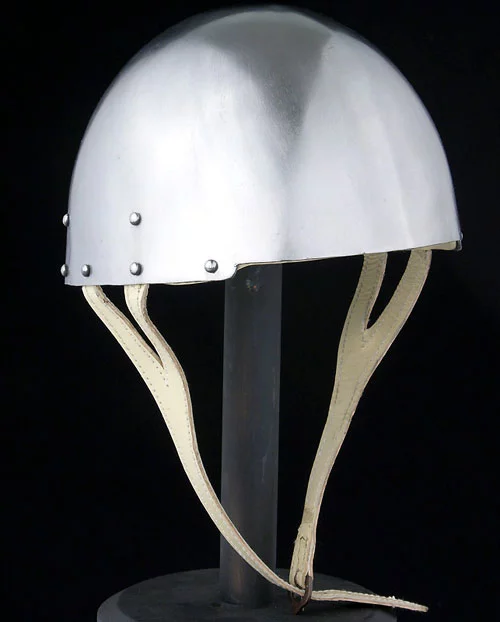

Сервильер

Изначально роль "нижнего шлема" играл кольчужный капюшон. Но кольчуга все-таки так себе защищает от ударов тупыми тяжелыми предметами, а голова как раз весьма уязвима для именно таких повреждений. Хотелось именно шлем, и он появился.

Как правило, сервильер был цельнокованый, хотя ранние образцы были и сборными. Часто дополнялся кольчужной бармицей. В поздних образцах мог иметь вырез под уши или же напротив, наушные пластины.

Данный шлем также активно использовался оруженосцами, слугами и пехотой. Появившись в 13-м веке сервильер, благодаря удобству, малому весу и относительно небольшой цене, был в ходу аж до 16-го века. А его развитие - бацинет - будет подробно разобрано в следующем посте.

Шапель, капелина или айзенхуд

Железная шляпа с полями. Эти самые поля довольно неплохо защищают лицо и шею от рубящих ударов, особенно если их наносит всадник, сидящий выше. Вообще, данный шлем очень хорошо защищает от всего, что летит сверху, что крайне полезно при осадах.

Однако лицо не защищено от укола копьем спереди, поэтому для копейных сшибок шапель не годилась (шутки про то, что фапель фамый луфый флем оставлю комментаторам ;) )

Ранние шапели были сборно-клепаными, поздние состояли из двух частей - цельная тулья и поля, скрепленные кузнечной сваркой. О некоторых развитиях шапели мы поговорим в посте о шлемах позднего средневековья.

Появилась шапель в конце 12-го века. Прожила, видоизменяесь, очень долго. Широко известен ее потомок - морион, который использовали испанские терциарии и конкистадоры. Да и в 20-м веке некоторые каски представляли собой "железные шляпы".

Поздний морион, украшенный гравировкой

В следующем посте я рассмотрю некоторые шлемы позднего средневековья.

Как рыцарей убивали в бою, если доспехи защищали все тело?

Несмотря на то, что средневековые рыцари носили доспехи, покрывающие практически все тело, они погибали в боях. В то время не было гранат и бронебойных патронов – только мечи, стрелы и копья. Как же можно было победить полностью экипированного воина?

Даже если средневековый воин носит прочный сет брони, дающий «+30 к защите», его все равно могли убить. Рассказываем как

Даже самая дорогая и плотная броня имела щели на стыках и слабые места (особенно в суставах). Тонкое острое оружие, такое как мизерикордия (кинжал милосердия), могло легко «проскользнуть» в эти щели и нанести значительный урон. При должном усилии оно могло пробить и железо.

В начале 16 века в Италии появился стилет – тонкий кинжал, который использовался специально для поражения защищенных противников. Его лезвие могло пройти между чешуйками панциря или кольцами кольчуги, а также в отверстия для глаз. Острое и тонкое лезвие также использовалось для поражения незащищенных участков в подмышках и паху.

Тяжелую броню хоть и тяжело было разрубить скользящим ударом меча, от тупых ударов и сотрясений она почти не защищала. Всего несколько сильных ударов булавой или молотом приводили к серьезным травмам, таким как ушибы и переломы. Поваленный на землю рыцарь, какие бы хорошие доспехи на нем ни были, становился беззащитным.

Дорогая броня защищала «по-своему»

Рыцарей, носивших тяжелые доспехи, действительно убивали реже. Правда, происходило это не из-за лучшей защиты. Считалось, что воины в хорошей броне богаты. Поэтому таких «ценных» рыцарей старались взять живьем, чтобы использовать их для обмена или потребовать выкуп.

Комментарии

Отправить комментарий