Гагарин - городок, названный в честь первого космонавта планета Земля

Пишет Илья Буяновский: Гагарин - городок (29 тыс. жителей) в Смоленской области, самый восточный и стало быть ближайший к Москве (170км). В историю он вошёл как родина Первого космонавта, и своё нынешнее название получил с его гибелью в 1968 году. Прежде город назывался Гжатск, был основан Петром I как речная пристань и более всего прославился событиями двух Отечественных войн. О гагаринских и обще-космических местах расскажу во второй половине повествования, а пока погуляем по Гжатску, каким бы он остался, если бы первым в космос полетел Герман Титов.

Гагарин находится в той полосе, которую я называю "слепая зона Москвы" - если ехать общественным транспортом, то он слишком далеко для одневной поездки, но ближе ночи пути. Вдобавок, прямых автобусов в Москву отсюда почти не ходит, а до трассы, где останавливаются автобусы из остальной Смоленщины, нет никакого общественного транспорта, лишь такси за 150 рублей да пригородные автобусы не каждый час.

Положение спасают "Ласточки", недавно пущенные на Смоленск и Вязьму - в пути они всего полтора часа с Белорусского вокзала, и даже стоят, что удивительно, в 1,5-2 раза дешевле автобусов. Первая ласточка в 9 утра и привезла меня к типовому послевоенному вокзалу на южной окраине:

2.

За путями - Вознесенская церковь на кладбище (1791):

3.

На вокзале - бюст Гагарина, загадочный Мемориальный зал (и утром, и в середине дня был заперт) и картины с космическими сюжетами:

4.

Да и в самом городе имени себя Юрий Гагарин на плакатах вдруг появляется в самых неожиданных местах, а кое-где встречается карта связанных с ним музеев:

5.

В названиях магазинов, гостиниц, сферы услуг - не то чтобы сплошные, но регулярные "Космос", "Восток" или "Спутник":

5а.

А первая достопримечательность на центральной улице Гагарина (начинаются она не от вокзала, а кварталом правее) - роддом, где 9 марта 1934 года будущий космонавт впервые вышел на Землю. Жили тогда Гагарины, впрочем, ещё не в Гжатске, а в деревне Клушино, но видимо дорога уже тогда позволяла оперативно приехать. До роддома здесь располагалась Земская управа, а для чего этот дом был построен изначально на рубеже 18-19 веков, я так и не разобрался. В его облике - явная печать послевоенного восстановления:

6.

Да и сам город впечатляет "послевоенностью" облика: как где-нибудь в нефтеградах Югории, гуляешь по Гагарину среди параллелепипедов разного размера и цвета. Почти напротив роддома - столь характерный для среднерусских райцентров мёртвый радиозавод (в данном случае "Динамик"), превращённый в торжище:

7.

Тем не менее среди тоскливых райцентров Средней полосы Гагарин выделяется в лучшую сторону - живой городок с шумными дорогами, обилием кафе, опрятными домами и улицами, которые исправно расчищают от снега. В маленьком парке Солнцева, занимающем по сути один квартал между улицами Гагарина и Строителей, на деревьях очаровательные скворешники:

8.

Солнцевом теоретически мог бы называться весь город: у входа в парк - памятник (1963) большевику Фёдору Солнцеву, азиатский вид которого напоминает, что это был один из 26 Бакинских комиссаров.

9.

А в дебрях глубине парка - Аллея партизанской славы. Гжатск был в оккупации полтора года, с осени 1941 по весну 1943 года, и ещё в 1942 году в его окрестностях начал действовать отряд "Победа" под руководством Кирилла Новикова и Азара Дроздова (смоленская "фишка" - татарские и еврейские имена у абсолютно русских людей). В основном "победовцы" пускали под откос немецкие поезда, уничтожив порядка 70 эшелонов, а встретив Красную Армию, продолжили войну в немецких тылах, особенно активно между Могилёвом и Гомелем. На Аллее с одной стороны старый памятник (1973), с другой - камень со схемой извилистого боевого пути отряда:

10.

За парком - ещё какое-то старое, явно промышленное здание:

11.

Но думается, "хрущобный" облик Гжатска связан не только с тяжёлыми боями Великой Отечественной, но и с тем, что был этот городок деревянным захолустьем (6,3 тыс. жителей к началу ХХ века), где по сути дела и восстанавливать-то было нечего. Возможно, и не войной он был разрушен, а просто на родине Первого космонавта советская власть старательнее обновляла жилой фонд. Остатки деревянного Гжатска не впечатляют, вот разве что на улице Гагарина попался домик с подобием резьбы:

11а.

Ближе к центру, на автобусной остановке, с утра возник небольшой торг, к середине дня практически рассосавшийся. Что неожиданно, Гагарин оказался рыбным местом - в центре рыбу продавали селяне, а на трассе у города обнаружился целый городок рыбных лавок. Ловят рыбу в близлежащих Яузском и Вазузском водохранилищах, построенных в конце 1970-х для водоснабжения Москвы.

12.

Минутах в 10 ходьбы от вокзала впереди показалась центральная площадь с дореволюционными домиками, церковными главками и типовой позднесоветской гостиницей "Восток" - само собой, речь не о том востоке, который алеет, и даже не о том, на котором Беллинсгаузен открыл Антарктиду.

13.

Больше всего на площади привлекает взгляд Казанская церковь (1732-37). Вроде и простенькая, а не похожа ни на что - два восьмерика друг на друге, придел с многоярусной, как у пагоды, кровлей, да хорошо заметный на заглавном кадре солнечный знак на нём. Её даже по стилю-то не классифицировать - от нарышкинского барокко тут по сути дела лишь палитра. В общем, будь здесь в 18 веке побольше купцов, разбогатевших на речной торговле - из этого храма выросло бы полноценное "гжатское барокко", пополнившее список русских региональных архитектурных школ. Перед церковью, слева - маленькая часовня памяти погибших в 1812 году:

14.

Рядом раньше была ещё и здоровенная колокольня начала 19 века, причём в одних источниках пишут, что снесли её при Советах, а в других - что это сделали немцы в оккупацию, например чтобы убрать ориентир или срочно добыть кирпича.

14а.

На месте лавок и торговых рядов, хорошо заметных на архивном фото, ныне автокольцо и сквер с памятником конечно же Юрию Гагарину (1974). В скверике за ним - братская могила погибших в Великой Отечественной, а вот Ильича в городе Гагарина я не припомню. Этим Гагарин похож на Чкаловск, где точно так же все марксисты и революционеры меркнут в свете земляка-героя, покорителя небес.

15.

Улица Гагарина уходит дальше за гостиницу "Восток", но туда пойдём позже, а пока что с площади свернём под прямым углом на улицу Ленина, ведущую к мосту через Гжать. До моста - самый хорошо сохранившийся участок Старого Гжатска:

16.

Ну как самый... просто больше одного домика в прямой видимости:

17.

А в плане исторической причастности вон та силикатная коробочка значит как бы не поболее уездных домиков - это библиотека, и в 1963 году в ней, тогда ещё совсем новенькой и пахшей свежей краской, принимал избирателей самый молодой депутат Верховного Совета СССР Юрий Гагарин.

18.

У брандмауэра с кадра выше начинается Сквер Ветеранов. Хотя через Гжатск прокатились беспощадно и Великая Отечественная, и Наполеоновская войны, а самый заметный военный памятник - погибшим в локальных конфликтах. Мне подумалось, что есть в этом что-то очень смоленское: погибать, защищая родную деревеньку от супостатов - в этих краях рутина, иное дело войны на далёких берегах...

18а.

Впереди - мост через Гжать, кажущуюся тут заснеженным оврагом. Обилие шильдиков на мосту удивляет, на известных мне дорогах в основном такие лепят европейские и американские бэкпекеры... впрочем, в московском Музее космонавтики на ВДНХ иностранцы "на глаз" добрая треть посетителей, так что иные может доезжают и досюда? В конце концов, тому кто автостопом или на машине пересекает Евразию, начав с Беларуси и въехавв Россию с запада, космический Гагарин определённо будет интереснее старинных Можайска и Вязьмы.

19.

Напротив Сквера Ветеранов у моста стоит памятник Петру Первому (2012). Хоть Смоленщина и древняя земля, где бородатые князья немало крови пролили в междоусобных войнах, Гжатск был основан то ли в 1703-м (по указу Петра), то ли (и де-факто) в 1719 году - для снабжения хлебом Петербурга, новой огромной столицы посреди худых северных земель. Ведь стоит понимать, что в те времена ещё не было окультурено Дикое поле, самые хлебные места России лежали в верховьях Оки и Днепра, и речки Гжать и Вазуза давали кратчайший выход из тогдашней житницы на Волгу у начала Вышневолоцкой водной системы. Гжатская пристань стала центром системы из примерно 40 пристаней в нынешних Смоленской и Тверской областях, во многих сёлах действовали небольшие верфи для строительства одноразовых деревянных барок, и в общем хлеб Северной столице доставался нелегко: на проход к Волге у каравана была букально неделя-две в половодье. Помимо хлеба, возили здесь и металл с Демидовских заводов под Калугой, и даже стекло с первой в России (1724) году стекольной фабрики Василия Мальцева, от которой, как осколки зеркала Снежной королевы, и разлетелись по России все эти Дятьково и Гусь-Хрустальный. Дальше, впрочем, менялись времена, выигрывались русско-турецкие войны, присягали на верность кочевники, и вот уже куда как более золотистые хлеба колосились в Поволжье, Придонье, Новороссии... К концу 18 века Гжатская пристань себя исчерпала (хотя Гжать оставалась судохнодной до 1870 года), но в 1776 году из её купеческий слободки был образован уездный город Гжатск в Смоленской губернии.

19а.

Вид с моста через Гжать вниз по течению. Слева, откуда мы пришли - дом детского творчества "Звёздный", а справа - церковный ансамбль на берегу, подозреваю что как раз над бывшей пристанью.

20.

За рекой - Народный театр, образованный в 1962 году в Доме культуры текстильной фабрики "Красная Звезда" 1930-х годов:

21.

Мемориальная доска на стене гласит, что здесь трижды (в 1961, 1962 и 1964 годах, стабильно в декабре) выступал перед земляками Гагарин. И нет ничего удивительного в периодических визитах героя, а к тому времени ещё и депутата, в родной город. Куда удивительнее организация, в которой он выступал - Гжатский народный университет культуры! Интернету о таковом ничего не известно...

21а.

За ДК - развилка. Прямо - музей Первого полёта, который я оставлю для следующей части. Направо - самый большой в городе старый дом рубежа 18-19 веков, принадлежавший градоначальнику, фамилию которого я встречал в разных написаниях - то ли Цереветинов, то ли Цареветиков.

22.

Сейчас тут краеведческий музей, а по общей исторической причастности с этим домом сможет потягаться не любой дворец в столицах. Слоган музея: "Место встречи Кутузова и Гагарина": первый в 1812 году принял здесь командование русской армией, а второй учился в 1945-49 годах в располагавшейся здесь школе.

22а.

С другой стороны от перекрёстка - тоже старый дом, по виду чуть ли не времён Гжатской пристани... увы, информации о "негагаринском" наследии Гжатска в интернете слишком мало, чтобы сказать что-то определённое:

23.

Узоры европейского барокко, греческий геометрический орнамент и русские сосульки между них:

23а.

Дальше по улице и тот самый церковный ансамбль. Центральный Благовещенский собор (1900) построен на средства фабрикантши Анны Комаровой (видимо, владевшей той же фабрикой, которой ДК) на месте обветшалого храма-ровесника Гжатской пристани. В 1980-90-х его занимал музей, в том числе здесь находились экспонаты, которые легли в основу Музея Первого полёта.

24.

Рядом - Причтовый дом и две пристроенные друг к другу почти одинаковые церкви - Тихвинская (1841):

25.

И Скорбященская (1751) в явно более позднем облике. Весь комплекс издали похож на монастырь, но монастырём при этом никогда не был.

26.

Хотя Гжать - речка тщедушная, мостов через неё в городе немного: два автомобильных (в центре и у вокзала) да два пешеходных. Поэтому вернёмся на площадь тем же путём продолжим идти на север по улице Гагарина. Смотреть там, впрочем, как-то очень уж не на что, среди советских и современных многоэтажек выделяется разве что ДК "Комсомолец":

27.

Мне запомнившийся птичьим базаром на четырёх лавочках да скульптурой с очень живым, провинциальным, усталым лицом:

27а.

Пятиэтажки на родине Первого космонавта попадаются очень симпатичные - вот скажем орнаменты красным кирпичом по золотистому:

28.

А в Северном районе, где живёт большая часть гагаринцев, есть даже панельные "московские башни" - вот правда удивительно, сколь редко дома московских серий встречаются за пределами столицы:

29.

По дороге я пропустил, или вернее оставил на следующую часть Мемориальный музей Гагарина, представляющий собой целый квартал. Кадр выше снят от примыкающей к нему Избы-Чайной, куда я зашёл просто посмотреть, что это такое, а встречен был радушно, словно в сказке. Видимо, это кафе для экскурсионных групп, но кормят здесь дёшево, вкусно и главное душевно - так, когда я отказался от чая из пакетика, хозяйка налила мне заварного чаю - не из меню, а того, который сотрудницы в ожидании посетителей пили сами.

30.

Заказал я себе блинов и "картофельных пампушек", но пампушки оказались совсем не тем, что называют этим словом на Украине: мясные шарики в картофельной "обёртке". На стенах чайной сельская утварь да тряпичные куклы, сделанные местными школьниками:

31.

И хотя гжатская этнография лучше всего представлена, наверное, в краеведческом музее, немного её есть и в Музее Первого полёта, и судя по всему, этнография тут интересная. От орнаментов с кадра выше на меня повеяло Беларусью, а в речи у многих (но далеко не у всех!) местных проскакивают "гх" и "шо". В общем, хотя Россия здесь непрерывно с рубежа 15-16 веков, а всё-таки уже веет славянским западом.

32.

Впрочем, может быть те образы, что вызвали у меня ассоциации с Беларусью, уходят корнями ещё в домонгольские времена, и эти края - кусочек Западной Руси без польско-литовского следа?

33.

Отсюда уже рукой подать до выезда из города, мимо порождающего неимоверные тучи пара фанерного завода. Он был построен буквально несколько назад, но местных это, конечно, не обрадовало - просто "все заводы стоят" сменилось на "нас всех скоро потравят".

34.

Здесь можно было бы и закончить рассказ о Гжатске, сказав "А о том, почему этот город назвали Гагарином - в следующей части", но... Сама эта дорога ведёт в Клушино - родную деревню Юрия Гагарина, а по дороге, километрах в 10 от города, есть ещё село Пречистое, сразу привлекающее взгляд обилием каменных дореволюционных построек.

35.

Включая скелет изящного дворца прямо у дороги:

36.

Документов об истории этой усадьбы практически не сохранилось, вероятно архивы сгорели в войну. Известно, что то ли с 1774, то ли с 1807 года имением владели Голицыны, при которых, скорее всего в середине 19 века, и был построен дворец - герб этих знатных дворян чудом сохранился на фасаде:

37.

В конце 19 века имение перешло к офицеру-артиллеристу Владимиру Муромцеву, но куда как интереснее в данном контексте его жена Анна Тимирева-Муромцева. Последняя была женщиной мягко говоря незаурядной: училась в Оксфорде и Сорбонне теории животноводства, в России читала лекции в Петровской академии (ныне Тимирязевка) и выпускала книги, а обзаведясь имением под Гжатском, разумеется в своё удовольствие превращала теорию в практику. Так и вырос промышленный ансамбль вдоль трассы, которому советская власть нашла куда больше применения, чем дворцу - более всего Пречистое известно ныне своим спиртзаводом.

38.

Дворец же пришёл в упадок после войны, и сейчас не знаю даже, подлежит ли он восстановлению. Прямо сквозь руины в снегу протоптаны тропы, которыми местные ходят по своим делам.

39.

В одной из комнат со снеговым полом сохранились даже интерьеры - лепнина:

40.

И когда дворец развалится окончательно, её фрагменты увезут в Гагаринский районный краеведческий музей.

40а.

Успенской церкви (1807) повезло больше, и сейчас она сверкает новизной:

41.

В доме между храмом и дворцом живёт рукастый человек, украсивший силикатную стену резными наличниками:

41а.

Такое в общем русское село, как и соседнее Клушино, из которого вышел Гагарин.

42.

43.

А напоследок - зимние сюжеты. Я приехал в Гагарин в исключительно красивый день:

44.

45.

46.

47.

48.

И чудятся в этой зиме то другие планеты, то бескрайний космос:

49.

50.

Гагарин. Часть 2: человеческое лицо героя

Космонавтика прекрасна тем, что она - эпос. В его русском варианте нашлось место и демиургу-теоретику Циолковскому, и богам-конструкторам из Совета Главных, ну а затем настало время для явления Героя. Значение того, что произошло 12 апреля 1961 года, сложно в полной мере оценить, но думается, если человечество действительно когда-нибудь расселится по другим планетам, то спустя многие тысячи лет плотникова сына Юрия Гагарина будут вспоминать как мессию. Ну а на своей малой родине имени себя, в бывшем Гжатске, "некосмическим" достопримечательностям которого была посвящена прошлая часть, Гагарин увековечен "с человеческим лицом" - как тот, кто когда-то ходил среди нас и глядел в бескрайнее небо.

Хотя физически Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года всё-таки в Гжатске, в показанном в прошлой части роддоме, во всех документах его местом рождения числится Клушино - старое село километрах в 20 от города. В 1610 году польский гетман Станислав Жолкевский (действительно из галицкой Жолквы) где-то здесь разбил русское войско, открыв польским интервентам дорогу на Москву. Однако даже такое событие для заурядной в общем деревеньки на высоком берегу Гжати оказалось не главным.

2.

Из Гагарина, с перронов близ вокзала (полноценной автостанции в городке нет) автобус ходит в Клушино в среднем раз в 3 часа. Откровенно говоря, поездкой туда и пренебречь невелика потеря, а на знакомство с достопримечательностями хватит и получаса. Но я решил убедиться в этом лично, тем более мороз, сменивший слякоть, придал родине космонавта поистине инопланетный вид.

3.

Как и сам городок Гагарин, деревенька близ него оказалась опрятной и живой, без видимых следов разрухи и упадка, что непривычно в Средней полосе:

4.

До революции в Клушине была Никольская церковь (1891-96), взорванная в 1943 году отступавшими фашистами:

5а.

При Советах на её месте построили Дом культуры, а перед ним памятник... нетрудно догадатсья кому, и конечно же это не Ленин.

5.

В деревне с четырьмя сотнями жителей концентрация плакатов с Гагариным ещё большая, чем в райцентре, и даже сельский магазин тут называется "Космос":

6.

Если бы конечная остановка автобуса была у Гагаринской избы, то её можно было бы осмотреть за время стоянки. Но изба - на самом краю села, и идти до неё минут 10.

7.

Изба, за исключением пары банек - единственная исторического вида на всё Клушино, даже крыша у неё соломенная. Видать, в войну фашисты спалили деревню дотла, и по крайней мере сейчас от ДК до музея глазу не за что зацепиться. Но откровенно говоря, и эта изба - новодел 1971 года, так что самое знаковое место - колодец, крыша которого виднеется на кадре выше: из него, с лёгкой руки Алексея Леонова, старается испить водицы каждый космонавт. А я забыл его сфотограифровать отдельно...

8.

Хотя "Гагарин" - фамилия дворянская, и незаконорожденным сыном графа Гагарина был основоположник русского космизма Николай Фёдоров(см. мой пост "Колыбель Космонавтики"), род Гагариных из Клушина был крестьянским начиная с таких давних колен, до каких только удалось докопаться биографам. Дед будущего космонавта Тимофей Матвеев в годы Царь-голода уехал в Петербург на Путиловский завод и даже в революции участие принимал, его дочь Анна Тимофеевна к началу 1930-х годов работала на молочно-товарной ферме, а замуж вышла за потомственного плотника Алексея Гагарина. В их семье было четверо детей - три сына и дочь, и Юрий среди них по старшинству был третьим.

9.

На кадре выше - крытый двор, не столь монументальный, как в избах Русского Севера, и представляющий собой целый комплекс построек под общей крышей. Реплику Гагаринской избы стоило сделать хотя бы как иллюстрацию того, как жили гжатские крестьяне до войны. А отворив другую дверь сеней, я оказался в комнате, где слева сувенирная лавка, а справа - русская печь:

10.

Куртки на крючке, вёдра и веники на табуретке, а вот и сами смотрительницы музея - сельские бабушки за чайком. Может быть - дальняя родня Гагариных или Матвеевых? В общем, в избе я почувствовал совершенно домашний уют. Изба для своих времён была явно не бедной - и пол дощатый, и спали не на лавках, а в кроватях за ширмой: Юра был сыном трудолюбивых и трезвых родителей.

11.

1 сентября 1941 года, когда над головой уже ревели самолёты, летавшие бомбить Москвы, Юра пошёл в школу. Но учёба продлилась всего два месяца - Гжатск и Клушино заняли немцы. Избу они реквизировали то ли на постой, то ли под мастерскую, а вышвырнутым на улицу хозяевам не оставалось ничего другого, кроме как рыть землянку в стылой земле. В 1971 году её не забыли воссоздать вместе с избой, но только в улучшенном виде - здесь стены укреплены плахами, а там были голой землёй.

12.

В комнатке размером чуть больше спускаемой капсулы "Востока" ютились вшестером. Как-то это увидели немцы, и быстро решили жилищный вопрос, отправив старших брата Валентина и сестру Зою на работу в Германию. Война для Гагарина осталась настолько жутким воспоминанием, что никогда - ни в интервью, ни в мемуарах, - он не упоминал о ней.

13.

Похожий вид на Гжатск открывался, наверное, и в 1941-м. Только не пожары дымят там теперь, а фанерный завод:

14.

После войны мужчины с руками - не только в переносном, но и в самом что ни на есть прямом смысле слова, - были в цене, и в 1945 году плотник Алексей Гагарин переехал в город. Потому и реплика изба в Клушино, что настоящую избу он увёз с собой да поставил вновь на северной окраине: теперь это улица Гагарина, а за избой вырос Северный район. Вот она, изба - слева, и официально этот отдел Мемориального музея называется Музеем школьны лет Гагарина:

15.

В Гжатске Юрий Гагарин жил в 1945-49 годах и ходил в школу, находившуюся тогда в доме градоначальника, где в 1812 году принимал командованием армией Илларион Кутузов (см. прошлую часть). По прямой до неё отсюда пара километров, но была та школа то ли единственной в городе, то ли лучшей. На веранде избы - детские игры Гагарина: кубарь (волчок, отсюда "катиться кубарем"), городки, накидушки, гурчалка и длинная калечина-малечина. В Мемориальном музее есть целый интерактивный детский музей "Игры Гагарина", и в этом суть: вот приводят сюда младшешкольников или детсадовцев, да показывают им на пальцах, что был этот Герой таким же, как и вы, а значит совершить нечто великое под силу каждому из вас. Надеюсь, не забыв по совету современной психологии пояснить, что это не обязательно и хороший человек вовсе не обязан быть космонавтом.

15а.

Изба на новом месте была слегка перестроена - в городе уже не нужен был крытый двор с хлевом, а с ролью сеней справлялась веранда. Но всё же в главной комнате с городской утварью, коврами и обоями можно узнать ту же самую ширму. За ширмой жила Зоя, вернувшаяся домой из фашистского рабства.

16.

Гагарины владели этой избой до 1991 года, поэтому вся обстановка её - подлинная:

17.

Во дворе - памятник Матери. Она пережила сына на 26 лет, и умерла в 1984 году. И конечно, все памятники, плакаты, музеи, книги, страницы газет, всё то, с чего глядел, улыбаясь, вечно молодой герой, не могло заменить ей живого Юру.

18.

В 1961 году, после полёта, государство Юрию Гагарину подарило автомобиль ГАЗ-21 (и не только его, разумеется), а Анне Тимофеевне и Алексею Ивановичу - новый дом через дорогу от старого.

19.

Теперь два подарка стоят рядом, и Дом родителей, музею перешедший в 1989-м году - в сущности та же избушка, только каменная и благоустроенная.

20.

Маленькая спальня, ещё один "Зингер" (вот тут не уверен, что подлинные "Зингеры" стоят в обоих домах) и трогательный торшер в виде ракеты. Сына людей, живших в этом доме, убил самолёт, а ракета - сделала бессмертным.

21.

Центр всей этой системы - Дом Космонавтов (1983). Там Анна Тимофеевна жила последние годы, ещё в 1976 году оставшись вдовой, но в первую очередь здесь был конференц-зал и гостиницы для космонавтов, приезжавших на родину своего пионера. В 1989 году здание перешло Мемориальному музею, и теперь здесь находится его основная экспозиция.

22.

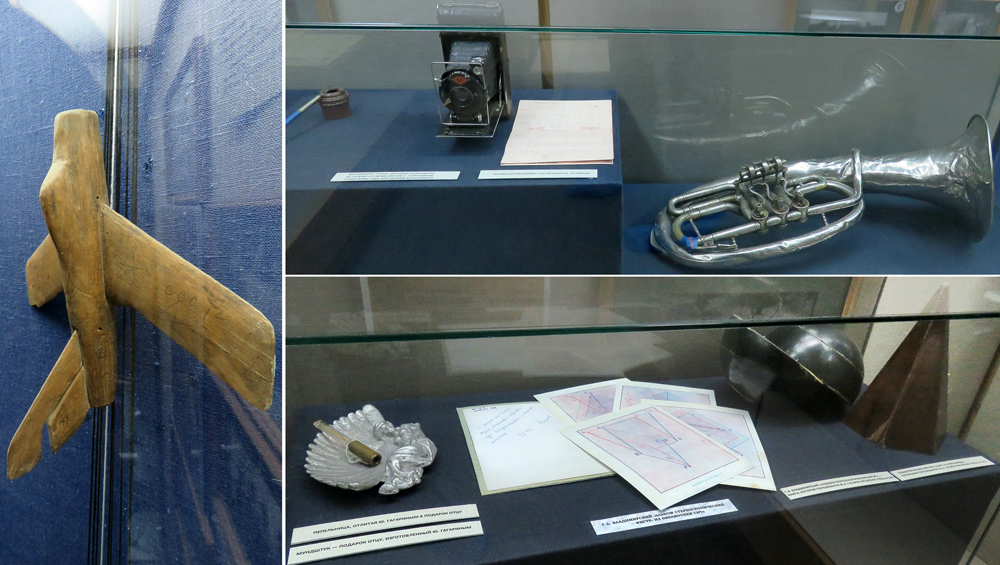

И она цепляет всё те же ощущением "Героя с человеческим лицом". Вот плотниций инструмент Алексея Гагарина:

22а.

А самолёт ещё в юности вырезал Юра. Осваивал бельгийскую фотокамеру "Агфа" и играл на трубе он в школьные годы, а металлические пепельницу и мундштук сделал в подарок отцу уже в Люберцах, учась на литейщика.

23.

А в этих 4 витринах, расположенных "лесенкой" - весь путь Гагарина в небо: гимнастёрка люберецкого литейщика, лётный костюм курсанта саратовской ДОСААФ, китель выпускника оренбургского лётного училища и одежда мурманского лётчика. В 1949 году Гагарин уехал в Москву продолжать учёбу, но пока заботливые родители собирали сына, в московских ремеселнных школах не осталось мест, и он поступил в Люберцах. Там Юрий два года учился на литейщика, а выпустившись с отличием, отправился в Саратов поступать в индустриальный техникум - чтобы уже не вкалывать в литейных цехах, а проектировать их. Надо заметить, космонавты и сейчас обладают набором качеств без пяти минут сверхчеловека - идеальное здоровье, твёрдый и неконфликтный характер, высокая эрудированность и образование по профилю, безупречный моральный облик. Что уж говорить про те времена?! Огромная работоспособность, врождённая любовь к порядку, исключительная ответственность и требовательность к себе и окружающим, прирождённое лидерство и целеустремлённость - даже если бы Юрий Гагарин не стал космонавтом, скорее всего где-то и когда-то ему бы поставили памятник, например в образе грузного солидного "красного директора" на фоне дымящих труб и ржавых доменных печей металлургического комбината полного цикла. Но в 1954 году Саратове Юрий однажды пришёл в аэроклуб ДОСААФ, и понял, что больше всего на свете он хочет летать! Поэтому когда в 1955 году его призвали в армию, он отправился в Оренбург, в те времена так символично называвший Чкаловом: лётчик-герой 1930-х годов был, на мой взгляд, этаким прото-Гагариным, в те времена занимавшим в общественном сознании то же место (см. Чкаловск). В октябре 1957 года, когда над Землёй робко пиликал Первый спутник, будущий космонавт с отличием закончил 1-е военное авиационное училище (откуда, впрочем, чуть не вылетел в какой-то момент из-за проблем с посадкой - как оказалось позже, общих для всех людей маленького роста, и решаемых элементарной подкладкой на кресле). Следующие два года лётчик 3-го класса, старший лейтенант Юрий Гагарин служил на Крайнем Севере, на аэродроме Луостари в Мурманской области, где кстати тоже есть небольшой его музей.

24.

В столице тем временем не терял врмени даром конструктор Сергей Королёв, после колымских лагерей и казанской шарашки ставший ещё более сильным лидером и организатором, чем его помнили коллеги по ГИРДУ и РНИИ. В 1945 году ему в руки попала Фау-2 - немецкая баллистическая ракета, впервые поднявшаяся на суборбитальную (189км) высоту; творение другого гения, шедшего на шаг впереди - аристократа Вернера фон Брауна. Создать подобное с нуля Королёву не довелось, но опыт советского ракетостроения был достаточен, чтобы в деталях изучить ракету, повторить её своими силами и начать совершенствовать. Судьбы ракеты и её пилота вообше удивительно совпадали: первую ГИРД-09 в Нахабино Королёв со товарищи запустили ровно в тот месяц, когда крестьяне Гагарины зачали сына Юрия. В 1945-57, пока Гагарин учился - Совет Главных конструировал ракеты, перебирая варианты от "советской Фау-2" Р-1 до "великолепной семёрки" Р-7, на модификациях которой космонавты летают поныне. Чуть ли не в один день, по крайней мере с разницей менее месяца, Юрий Гагарин закончил училище, а ракета Королёва вывела на орбиту Первый спутник. Ну а затем богатырь и его конь, точнее ракета и её пилот, должны были встретиться. По опыту дворняжки Лайки, сгинувшей в космосе, учёные уже знали, что умирают не от расставания с Землёй, а от невозможности на неё вернуться. Следующим собакам Белке и Стрелке повезло больше, и вот в том же музее регенаратор воздуха, которым Звёздные собаки дышали на орбите:

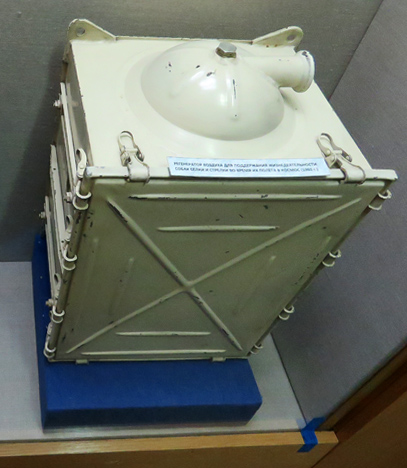

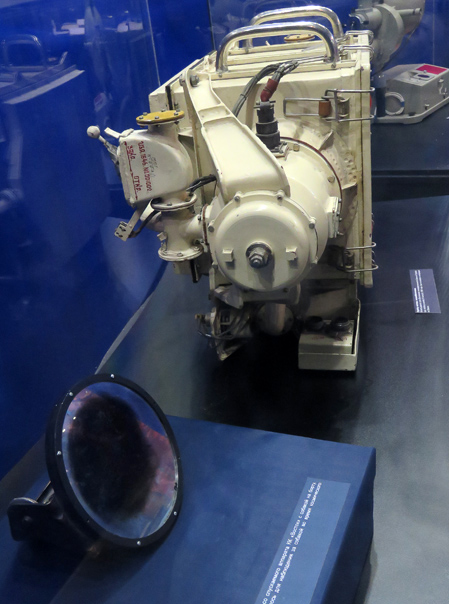

24а.

Они слетали в космос в 1960 году, а подготовка человека шла полным ходом. Достойных кандидатов в космонавты на весь СССР удалось найти не так уж много, старлей Юрий Гагарин в 1959 году подал рапорт о зачислении в отряд, и познав Крайний Север, начал готовиться к полёту в ещё более дальние края. К тому времени у него была уже супруга Валентина (в девичестве Горячева) из Оренбурга и маленькая дочка Лена, а вторую дочку Галю Гагарины ждали примерно в ту весну, когда её отцу предстояло лететь. Семья космонавта получила квартиру в подмосковном Звёздном Городке.

25.

...Помнится, несколько лет назад Юрий Лоза немало людей насмешил утверждением, что Гагарин ничего особенного не сделал, "он просто лежал!" (с). Надо заметить, по крайней мере публично Юрий Алексеевич действительно позиционировал себя как исполнителя, свой полёт ставя заслугой Королёва, ракетно-космической отрасли и всего СССР. Взлетел он явно выше, чем мог подумать, и не ожидал, что за посадкой последуют митинг на Красной площади и церемония награждения в Кремле. Вот стенд с подарками от разных стран и делегаций (а также моё отражение и интерьер зала), и общее место всех биографов - что Юрий Алексеевич тяготился такой славой: теперь он не летал, теперь его возили.

26.

Ещё он стал депутатом и за неимением опыта политической карьеры говорил зачастую неудобные вещи - например, что зря снесли Триумфальную арку и (хотя был атеистом) Храм Христа Спасителя как памятнике войне 1812 года: малоизвестный факт, но воссоздали арку на Кутузовском проспекте именно после этого. Тем не менее, посовещавшись, партийцы решили, что проще вернуть Героя в отрасль - пусть себе летает и не чешет языком. В 1964 году он стал командиром отряда космонавтов, а в 1966 имел все шансы слетать в космос снова и там погибнуть: с Владимиром Комаровым они претендовали на испытания космического корабля "Союз", но в итоге Юрий остался дублёром.

27.

Кукла, подаренная его дочери, и халат, подаренный его матери. Гагарин оказался ещё и неплохим писателем, хотя и только в мемуарном жанре, да и у Валентины Ивановны слог был неплох, а мемуары назывались очень пронзительно: "108 минут и вся жизнь". Елена Гагарина ныне директор музейного комплекса Московского кремля, Галина Гагарина - профессор экономики.

28.

Как и в юности, Гагарин не мог жить без физкультуры и спорта. Ещё он катался на водных лыжах и коллекционировал кактусы, в музее почему-то не представленные.

28а.

Его солнечные очки, обложка паспорта, часы...

29а.

И земля с обломками Миг-15УТИ из под деревни Новосёлово в Киржачском районе. С 1967 года Гагарин вновь начал летать на реактивных самолётах, и 28 марта 1968 года разбился - в толстом облачном слое что-то пошло не так, по самой распространённой версии другой реактивный самолёт вогнал его машину в штопор струёй своих двигателей. Достоверно не известны ни причины трагедии, ни тем более имя случайного убийца героя. Но можно ли вообразить Гагарина седым и квадратным, с видом непререкаемого авторитета рассуждающим о ситуации в России под выборы-1996 в барахлящем экране телевизора? Как истинный Герой, Гагарин был избран высшей силой, и гибель его выглядит столь же фатальной:

29.

Как в "Звезде по имени Солнце", написанной другим героем эпохи, столь же внезапно погибшим на самом пике славы, оставшись вечно молодым:

И мы знаем - так было всегда:

Что судьбою больше любим,

Кто живёт по законам другим

И кому умирать молодым.

Он не знает слова "да" и слова "нет",

Он не помнит ни чинов, ни имён.

И способен дотянуться до звёзд,

Не считая, что это сон.

На верхнем этаже Дома Космонавтов - реплика школьного класса:

30.

На лестнице - стенгазеты Алексея Леонова, самого творческого и публичного из космонавтов, первого человека уже не просто на орбите, а в открытом космосе. Гагарин, Леонов и Армстронг - три самых известных имени покорителей космоса. И вместо Гагарина мог полететь Титов, а раньше Нила Армстронга мог ступить в лунную пыль кто-то другой из экипажа "Аполлона". Тот, кто был лучшим, может остаться со временем в тени другого лучшего, а тот, кто был первым - он первый раз и навсегда.

31.

Помимо Мемориального музея, в бышем Гжатске есть ещё и в большей степени технический Музей первого полёта, устроенный в 2011 году в самом центре, буквально за мостом от главной площади.

32.

Я не ожидал здесь ничего выдающегося - ну правда, какие экспонаты у нас могли бы уступить скромному райцентру вдали от туристических маршрутов? Однако я ошибся - музей оказался хоть и не слишком большой (у меня на осмотр ушло около часа), но чрезвычайно интересный. В том числе - обилием подлинников космической истории России.

33.

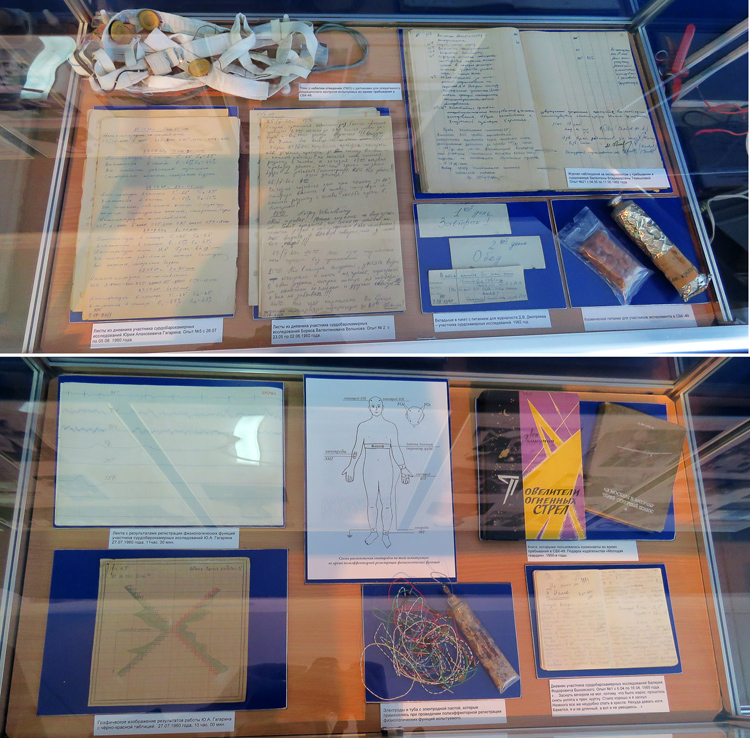

Вот например на кадре выше справа - сурдобарокамера СБК-48 из Института космической медицины, занимавшегося подготовкой для космоса первых людей и собак. Это по сути дела личный бункер, в котором испытывалось влияние на человека полной изоляции - потому что рассматривался вариант, что "Восток-1" окажется в плену орбиты, и тогда у Совета Главных будет десять дней, чтобы как-то его оттуда снять - именно такая автономность была у космического корабля, и столько же длилась "отсидка", как кандидаты называли пребывание в СБК-48. Первой в неё вошёл Валерий Быковский, Гагарин был пятым, но та сурдобарокамера сгорела в марте 1961 года вместе Валентином Бондаренком - последним в очереди и самым младшим из кандидатов. Вторая СБК-48 простояла в институте до 1993 года, а затем гагаринские музейщики спасли её от сдачи в утиль - и я подозреваю, именно из таких вот спасённых реликвий и складывалась в основном экспозиция этого музея.

34.

Чёрно-красные цифры на кадре выше - это тест, испытуемый должен был периодически перечислять их в заданном испытателями порядке, что означало его способность адекватно воспринимать реальность. Снаружи - пульт, а за пультом легко представить серьёзных военных медиков: пол-беды, если кандидат умрёт или сойдёт с ума на эксперименте, беда - если то же случится в деле.

35.

Приборы для измерения состояний, космическая еда, книги для чтения, выписки и заключения... Не вполне очевидно, что даже в наше времяпри наборе в Отряд космонавтов подавляющее большинство кандидатов не доходит до центрифуг и имитаторов невесомости, а отсеивается психологом.

36.

Гагарин достойно выдержал все испытания и проверки, но кто именно из кандидатов полетит Первым, то есть или погибнет быстро и страшно, или навсегда войдёт в историю, определялось множеством других факторов вплоть до внешности и звучности имени для иностранного уха. Первый космонавт, в отличие от просто космонавта, должен был быть ещё и медийной персоной, ну а Юрий был красавец да с благородной и простой фамилией.

Напротив СБК-48 - другая реликвия: подлинные пульты с Байконура, при помощи которых запускали ракету с Гагариным. На среднем пульте даже кнопочку можно нажать - и ракета на экране взлетит:

37.

Всё это выставлено в холле музея, а основная экспозиция - на третьем этаже, в синем зале с похожими на звёзды лампами. Ещё пара приборов с байконурского ЦУПа, в том числе табло времени:

38.

Стол Королёва из ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия"), за которым Главный работал в 1946-49 годах, создав ракеты Р-1 (реплика Фау-2) и уже полностью свою Р-2.

39.

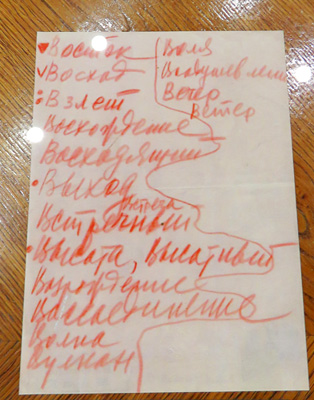

А вот бумажка с вариантами названий для космического корабля - явно из более позднего кабинета:

39а.

Другой кабинет, где работал Владимир Яздовский. Не слишком известное имя, для космонавтики он сделал немногим меньше, чем любой из Совета Главных. Родивший в Ашхабаде, выросший в Самарканде, он был не конструктор, а биолог и медик, и отвечал не за то, как доставить человека в космос, а за то, как сберечь его жизнь.

40.

Проверки были самые разные. Вот например крутящееся и качающееся кресло и пульт управления им:

41.

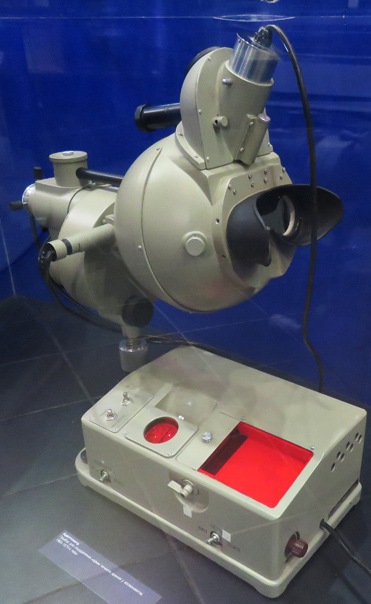

Адаптометр, измеряющий способность человека видеть в темноте:

41а.

И многое другое - в здешней экспозиции есть даже зал, посвящённый строительству Байконура: 108 минутам предшествовало 108 даже не дней и не недель. Но вот настало время...

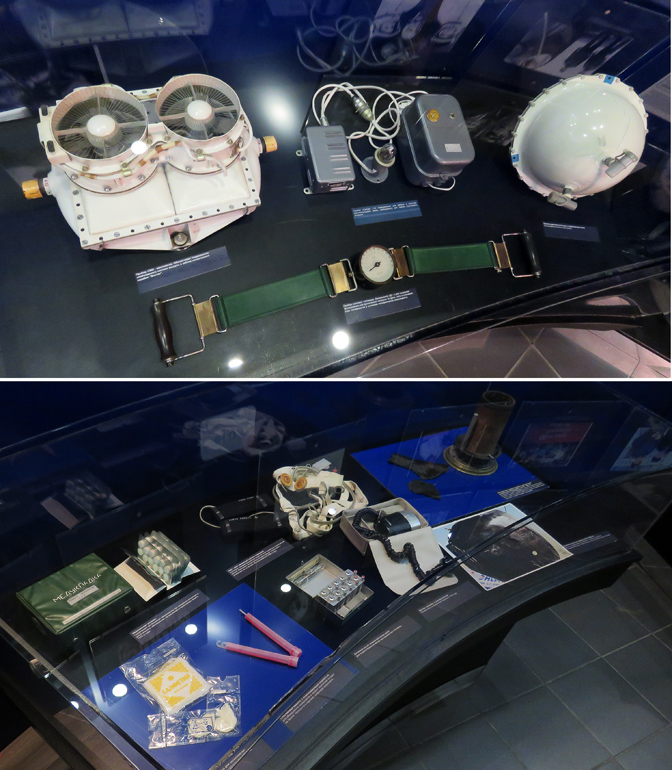

Шлем и ремень лётчика Гагарина, и чемодан, с которым он улетел в командировку на Байконур:

42.

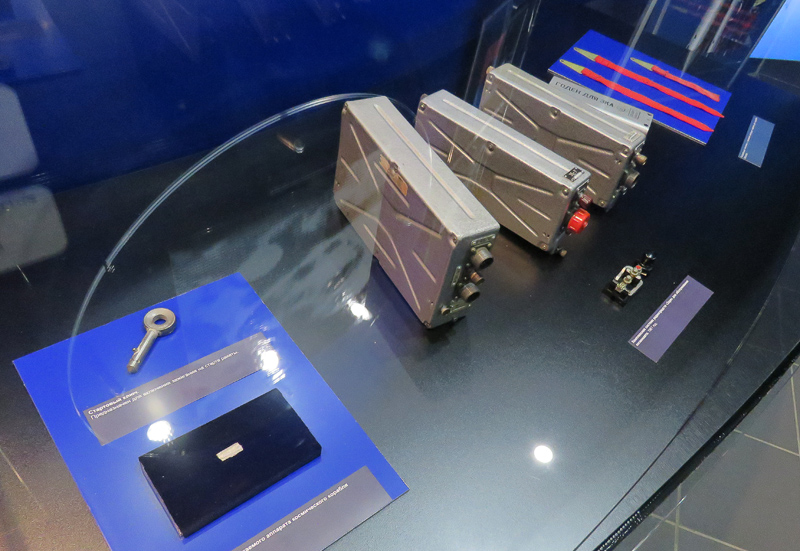

Ключ на старт, фрагмент обшивки "Востока-1", приборы его радиосистемы:

43.

Зеркальце из кабины, в котором космонавт мог видеть себя:

43а.

Тюбики из под еды космонавтов первых экипажей:

44а.

Системы жизнеобеспечения. Наверху слева вентилятор, справа - бак с питьевой водой, посредине - радиомаячок для поиска места посадки, а ниже эспандер для поддержания тонуса мышц в условиях длительной невесомости. На нижней половине - средства космической гигиены.

44.

По разные стороны кителя, не под стеклом - слева камера для ног, использовавшаяся в послеполётной реабилитации космонавтов, причём опять же подлинная - от неё ощутимо пахнет въеавшимся пОтом. Справа - катапульта "Радуга" для сброса на землю "результатов работ" с космических кораблей и орбитальных станций.

45.

Гироскоп космического корабля:

46а.

Прибор "Взор", которым космические корабли "Восток" ориентировались по Солнцу, и бортовой журнал "Востока-1". Не знаю, успел ли Гагарин оставить там хоть одну запись за 108 минут полёта.

46б.

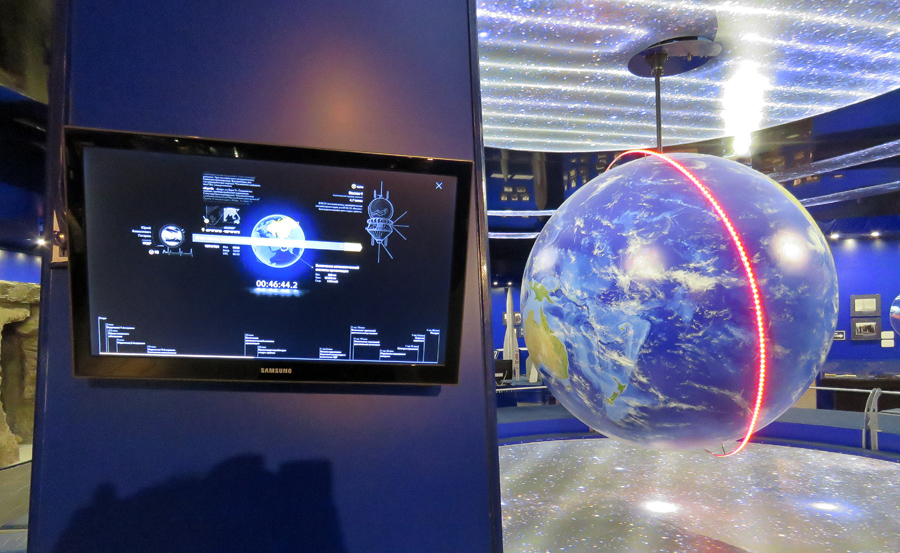

Сам полёт непрерывно воспроизводится на глобусе в центре зала. И мне даже лень цитировать слова о маленькой Земле, которую нужно беречь.

47.

В дальнем углу - скульптура Юлии Сегаль "Сын Земли":

48.

И зал с пещерой да избой, идолом да крыльями холопа Никиты, что пытался улететь из Александровской слободы. Мир маленьких неграмотных людей, затравленных и беспомощных, умиравших как мухи от голода, болезней, войн, но уже умевших глядеть в Небо. В сочетании с ракетами, приборами умных машин, и вечно молодым Гагариным - весьма впечатляющая иллюстрация величия человеческого духа.

49.

Комментарии

Отправить комментарий