Холерные бунты в России в 1830-1831 годах

Холера – это острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением тонкого кишечника, нарушением водно-солевого обмена, различной степенью обезвоживания из-за потери жидкости. Возбудителем заболевания является холерный вибрион (vibrio cholera), который живет и размножается в симбиозе с веслоногими рачками, обитающими в пресной и солёной воде.

Все холера виновата. Художник П. Федотов.

Всего насчитывают 7 пандемий холеры, о которых я рассказал в одной из предыдущих публикаций. Наш рассказ посвящен событиям эпидемии холеры в России в 1830-1831 годах, происходившей во время второй мировой пандемии холеры 1826-1837 годов.

В России холера появилась летом 1830 года в связи с возвращением из Азии русской армии после нескольких лет войн (сначала с Персией, в 1826-1828, затем с турками в 1828-1829 годах).

Причащение умирающей. Художник А. Венецианов

Современник описывал симптомы недуга и способы его лечения следующим образом: «Болезнь начинается головокружением, потом делается сильная рвота и понос, кровь обращается в воду, человек истлевает и умирает в короткое время. Болезнь, как сказывают, не сообщается прикосновением, но в поветрии. При самом начале можно избавиться от оной одним скорым кровопусканием; действие ее уменьшается разными предохранительными средствами».

Первыми заболели жители Тифлиса и Астрахани, затем болезнь распространилась по всей империи.

Власть отреагировала довольно оперативно. В августе 1830 года была организована Центральная комиссия для пресечения холеры, куда вошла большая часть профессоров императорской медико-хирургической академии, а также российских университетов.

Закревский Арсений Андреевич (1783-1865 гг.)

Возглавить борьбу с эпидемией царь поручил министру внутренних дел Арсению Закревскому, который предпринял очень энергичные, но, по отзывам современников, совершенно нелепые меры и всю Россию избороздил карантинами, парализовавшими всю хозяйственную жизнь страны.

Карантинные заставы были установлены на всех основных магистралях. Срок карантина на заставах устанавливался в 2 недели. Тысячи людей и лошадей с товарными обозами задерживались у застав, высиживая карантин, а в тех, кто пытался пробраться через оцепление, приказано было стрелять. Однако, проведя две недели в одном карантине проезжающий, проехав весьма незначительное расстояние, попадал в следующий и уже там проводил последующие 14 дней.

Так, Александр Сергеевич Пушкин, прибыл в родовое имение Болдино 5 сентября 1830 года для того, чтобы вступить во владение близлежащей деревней Кистенево, выделенной ему отцом по случаю женитьбы на Наталье Гончаровой.

Быстро уладив свои дела, Пушкин попытался вернуться в Москву, но не тут-то было. Чтобы преодолеть расстояние в 75 километров от Болдино до Москвы, ему надо было преодолеть 5 застав (по некоторым сведениям даже больше). Отчаявшись пробиться в Москву, поэт вынужден был вернуться в Болдино, где и пробыл несколько месяцев и в Москву попал лишь 5 декабря. Но эта вынужденная остановка подарила нам потрясающую «Болдинскую осень» – период чрезвычайно плодотворной творческой работы. В Болдино Александр Сергеевич завершил работу над «Евгением Онегиным», написал циклы рассказов «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», несколько прекрасных стихотворений. Однако не для всех карантин был столь удачным, и в результате излишних мер, хозяйственная жизнь страны была почти полностью парализована, и начался продовольственный кризис.

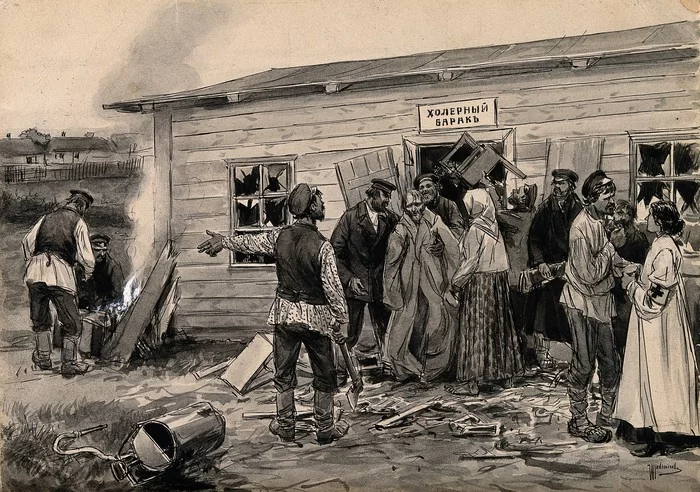

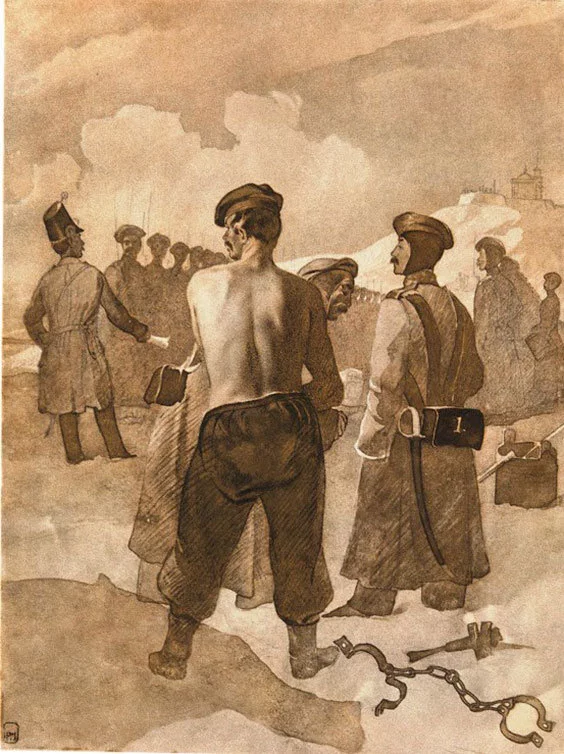

Погром холерного барака

Народ не верил в целесообразность предпринимаемых правительством мер, носились слухи, что в карантинах отравляют людей, что доктора и начальство рассыпают по дорогам яд и отравляют хлеб и воду. Непонятно было, зачем хлорируются источники воды и толпы народа хватали людей хлорировавших колодцы и заставляли их съедать хлорный раствор, чтобы доказать, что это не яд.

Неслыханные прежде запреты на передвижение вызывали недовольство всех сословий и породили массовые беспорядки, сопровождавшиеся насилием и убийствами, получившие название холерные бунты. Эти массовые беспорядки охватили в 1830 году Севастополь и Тамбов, а в 1831 году военные поселения в Новгородской губернии и столицу империи - Санкт Петербург.

Однако прежде чем описать состоявшиеся холерные бунты, скажем несколько слов об эпидемии в Москве, где также все шло к восстанию, но оно не состоялось лишь благодаря энергичным действиям высшего руководства империи.

Чума началась в Москве во второй половине сентября. Хлорная известь и окуривания ничего не давали и лишь за первые двенадцать дней Москву покинули шестьдесят тысяч человек (из трехсоттысячного населения).

Дмитрий Голицын. Художник Ф. Рисс

Однако руководство города оставалось на месте и ничего подобного тому, что случилось в Москве в эпидемию чумы 1771 года, когда город покинуло практически все руководство, в этот раз не случилось. Наоборот, московский губернатор князь Дмитрий Голицын весьма энергично боролся с эпидемией: организовал работу лазаретов и госпиталей, хлорирование улиц и воды, а для пресечения ложных и неосновательных слухов распорядился публиковать специальную ведомость. Эта ведомость, названная «Холерным листком», выходила довольно часто, иногда по два раза в день и информировала читателей о ходе борьбы с эпидемией, а также публиковала адреса больниц и сведения об умерших от заразы.

Николай І

24 сентября об эпидемии в Москве узнали в Петербурге, и практически сразу же император Николай І сам отправился в Москву, чтобы не допустить повторения чумного бунта. 29 сентября император лично прибыл в Москву. В Москве он отнюдь не сидел, сложа руки, а принял прямое участие в борьбе с эпидемией. Здесь, пожалуй, уместно дать слово очевидцу событий, графу Бенкендорфу.

Он писал: «государь сам наблюдал, как по его приказаниям устраивались больницы в разных частях города, отдавал повеления о снабжении Москвы жизненными потребностями, о денежной помощи неимущим, об учреждении приютов для детей, у которых болезнь похитила родителей, беспрестанно показывался на улицах; посещал холерные палаты в госпиталях… устроив и обеспечив все, что могла человеческая предусмотрительность».

Причем император реально рисковал своей жизнью, и смерть ходила за ним по пятам. Достаточно сказать, что находившийся при его комнате лакей, заразился и в несколько часов умер. Похоже, что заразился и сам император, сутки он пребывал в лихорадке, однако своевременная и энергичная медицинская помощь, очевидно, спасли ему жизнь.

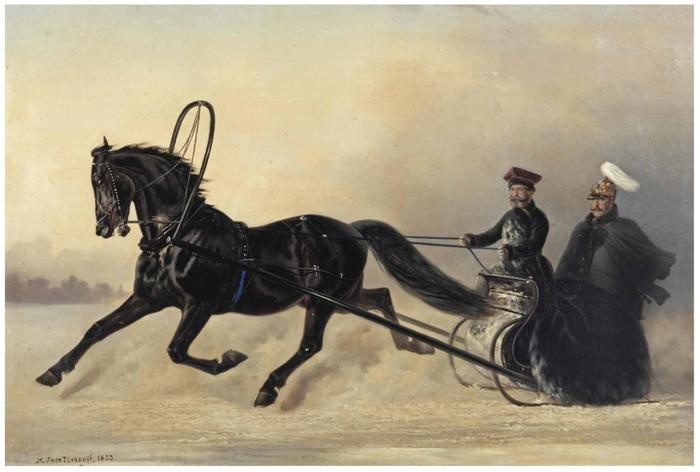

Николай І на санях. Художник Н. Сверчков

7 октября 1830 года Николай отбыл в Петербург, решив главную задачу – возможный бунт был не допущен. Я думаю, что всем понятно, что никому не придет в голову поднимать восстание против бездействия властей, после того, как все воочию наблюдали беспримерную самоотверженность главы государства, проявленную именно для заботы о простых людях.

Не случайно, Александр Сергеевич Пушкин, выразив всеобщее мнение, написал в 1830 году стихотворение «Герой», посвященное поездке императора в зараженную холерой Москву.

Этот беспрецедентный поступок был совершенно естественным для этого искреннего и абсолютно бесстрашного человека, и очень жаль, что его желание всем руководить лично, привели к небывалой забюрократизированности империи, в результате чего мы знаем императора Николая І только как «Николая Палкина» и виновника сокрушительного поражения в Крымской войне.

Однако Николай Павлович не мог быть везде и сразу и потому в других местах холерные бунты имели место. Первым по времени было восстание в Севастополе. Этот бунт впрочем, с не меньшим правом можно назвать не только холерным, но и чумным. Дело в том, что в Севастополе карантины были установлены еще в 1828 году из опасения распространения чумы, вспышки которой отмечались на юге России. Карантин был довольно строгим, каждый проезжающий должен был содержаться 2-3 недели в карантинной зоне, а все подозрительные подлежали изоляции.

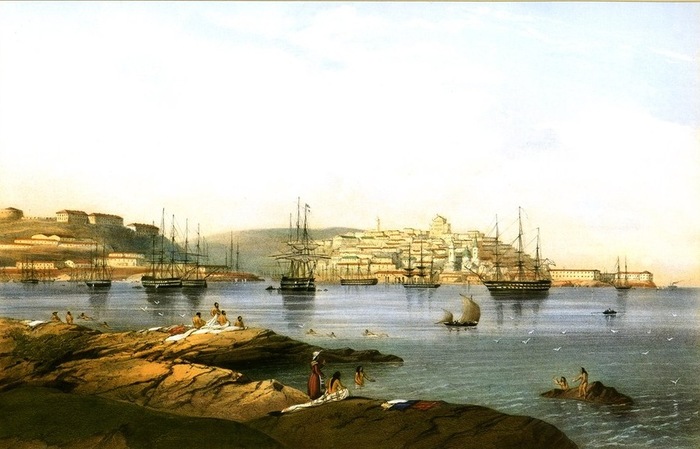

Вид Севастополя. Художник К. Боссоли

В результате, местные крестьяне прекратили подвоз продовольствия в город, и в нем возник его дефицит, а продукты страшно вздорожали. Наиболее пострадали беднейшие районы города, в которых, к тому же, резко ухудшилась гигиеническая обстановка. Положение усугублялось тем, что карантинные чиновники, фактически монополизировавшие ввоз продовольствия в город, попытались нажиться на народном горе.

В 1830 году карантинные меры усилились, и жителям было запрещено покидать свои дома. Особенно возмутило жителей закрытие церквей – большинство жителей не понимало, как распространяется болезнь, и поэтому считали, что это какой-то дьявольский заговор против православных.

Особенно тяжелым было положение беднейшей Корабельной слободы, где у многих матросов и солдат были родственники. Ее жители массово вышли на улицу, требуя снять карантины.

3 июня 1830 года губернатор Николай Столыпин усилил караулы на улицах и охрану губернаторского дома. Возмущенные севастопольцы двинулись к дому губернатора. В завязавшейся потасовке Столыпин был убит. Толпа двинулась снимать карантинные заставы и солдаты, атакованные с двух сторон, присоединились к восставшим.

Генерал А. Турчанинов

К вечеру город был в руках восставших, полиция бежала из города, а гарнизон отказался подавлять бунт. 4 июня, комендант города, исполняющий обязанности губернатора, генерал Андрей Турчанинов, под давлением восставших, издал приказ о прекращении карантина.

Тем временем, к городу были подтянуты части 12-й дивизии, которые 7 июня вошли в город. Восстание было подавлено. Более 6000 человек были притянуты к суду. Казнили семерых, около тысячи горожан и матросов были отправлены на каторжные работы, более 4000 человек выселены из города. Генерал Андрей Турчанинов, уступивший восставшим, «за малодушие и нарушение обязанностей по службе» был лишен всех званий и наград и разжалован в рядовые.

Наблюдатели отмечают также холерный бунт в Тамбове. Здесь первые больные были обнаружены 15 ноября 1830 года. Губернский холерный комитет развил кипучую деятельность. С утра до глубокой ночи по Тамбову разъезжали крытые холерные повозки и забирали больных и подозрительных.

Случалось, что забирали просто пьяных, которых принимали за больных холерой. Всех, без исключения, пациентов садили в горячую ванну и пускали кровь. Эти операции проводились нетрезвыми фельдшерами и цирюльниками и естественно, смертность превысила все мыслимые пределы.

Тамбов

17 ноября 1830 года толпа собралась перед городской думой и стала требовать от властей признания, что никакой холеры нет. Городской голова скрылся, и общаться с народом вышел гражданский губернатор Иван Миронов, но и он не смог их образумить. Толпа стала снимать оцепление домов, разогнала все городские караулы и захватила больницу, откуда выпустила всех «пленников». Попытки силой разогнать бунтующих ни к чему не привели, поскольку солдаты местного батальона стражи отказались стрелять по народу.

Группа чинов конно-пионерного эскадрона

20 ноября в Тамбов прибыл конно-пионерный (то есть конно-саперный) эскадрон, который и подавил восстание. Судебная комиссия привлекла к рассмотрению 176 человек. 31 человек был наказан, двое зачинщиков приговорены к каторжным работам, остальные – к наказанию шпицрутенами. Губернский батальон стражи был переведен на Кавказ, где в это время продолжалась война с горскими народами.

В следующем году вспыхнуло еще несколько восстаний. В июне 1831 года бунтовал Санкт-Петербург. Как и везде люди не верили ни в какую эпидемию и подозревали власти в том, что их пытаются отравить. А так как появление холеры в Петербурге пришлось на время польского восстания, то огромное большинство жителей столицы приписывало эти мнимые отравления непосредственному действию, а также подкупам поляков. Взволнованные толпы народа ходили по улицам, ломали холерные кареты, а также ловили отравителей. Таковых определяли легко: медицинским работникам рекомендовалось иметь при себе раствор хлорной извести, которой нужно было протирать руки и другие части тела и поэтому, всякого, у кого находили белильную известь, обвиняли в отравительстве. В лучшем случае заставляли несчастного съесть эту известь, но в большинстве случаев били, часто забивая до смерти.

Сенная площадь в Санкт-Петербурге

Ранним утром 22 июня разгоряченная толпа штурмовала временную холерную больницу, расположенную в доме купца Таирова на Сенной площади. Бунтовщики избили всех медработников, причем некоторые врачи были забиты до смерти.

Вызванный петербургским генерал-губернатором Петром Эссеном батальон Семеновского полка не смог сдержать толпу. Здесь в события снова вмешался Николай І. Узнав о погроме, он решил выехать на место событий.

Александр Бенкендорф

Здесь снова уместно будет дать слово Александру Бенкендорфу. Он писал: «Он (то есть император) прежде всего, велел приготовить себе верховую лошадь, которая не пугалась бы выстрелов, и потом, взяв с собою Меншикова, поехал в коляске на Сенную…

Николай І во время холерного бунта на Сенной площади

Государь остановил свою коляску в середине скопища, встал в ней, окинул взглядом теснившихся около него и громовым голосом закричал: “На колени!” Вся эта многотысячная толпа, сняв шапки, тотчас приникла к земле».

Далее Николай обратился к толпе с короткой речью, которую завершил словами «Приказываю вам сейчас разойтись, идти по домам и слушаться всего, что я велел делать для собственного вашего блага». На этом бунт закончился. Эпизод усмирения холерного бунта запечатлен на барельефе памятника Николаю І в Петербурге.

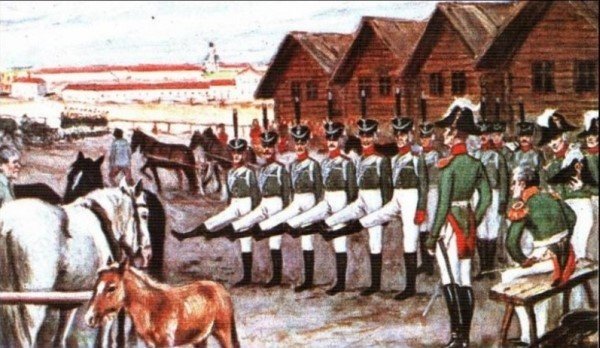

Военное поселение

В июле 1831 года вспыхнуло восстание среди военных поселенцев Новгородской губернии. Эти военные поселения были введены в 1810 и просуществовали до 1857 года. Основной целью было создание военного резерва без увеличения расходов на армию. Подумайте сами, в Российской империи солдаты служили по 25 лет, и на случай войны обученного резерва не было. Были предложения уменьшить срок службы до 7 лет и это, конечно бы обеспечило армию нужным количеством обученных солдат запаса. Но реализация этого предложения обещала быть слишком затратной, и поэтому придумали гнуснейший проект организации военных поселений.

Военные поселения основывались на казенных землях, и тамошние крестьяне вынуждены были совмещать военную службу с сельским хозяйством. Беспорядки начались 22 июля 1831 года в поселении Старая Русса, охватили еще несколько населенных пунктов и продолжались до 7 августа того же года. Я не буду вдаваться в подробности в рассказе об этом восстании, поскольку ничего принципиально нового для характеристики холерных бунтов мы не узнаем. Причины все те же: непонимание смысла противохолерных мероприятий, опасение того, что под видом этих мероприятий народ хотят отравить, главный объект ненависти, конечно же, больницы и врачи, к которым добавились офицеры, пытавшиеся прекратить бунт. Заслуживающие внимания особенности этого восстания - это его значительные масштабы – было убито и умерло от ран и побоев более сотни врачей и офицеров, а также то, что бунтовали люди военные, и для подавления восстания пришлось стянуть значительно большие, нежели обычно, силы.

Вид на Старую Руссу

Наказание также было жестким. Всего было осуждено более 3000 человек, причем осужденные были поделены на 5 разрядов: преступники первого разряда, изобличенные в смертоубийстве, были приговорены к наказанию кнутом и ссылке на каторгу, остальные, по мере убывания виновности, были приговорены к наказанию шпицрутенами, розгами, отдаче в арестантские роты, и, наконец, наиболее легким наказанием был перевод на службу в Сибирский отдельный корпус. При исполнении наказания также не церемонились, 7% наказанных шпицрутенами умерли на месте экзекуции.

Наконец, следует сказать об общих итогах эпидемии холеры в России в 1830-1831 годах. Всего заболело около 500 тысяч человек, из которых умерло около 200 тысяч. Холерные бунты, о которых я рассказал в этом посте, представляли лишь верхушку айсберга, волнения же были в десятках других городов и селений, но менее масштабные и, потому, менее известные.

Наказание шпицрутенами

Комментарии

Отправить комментарий