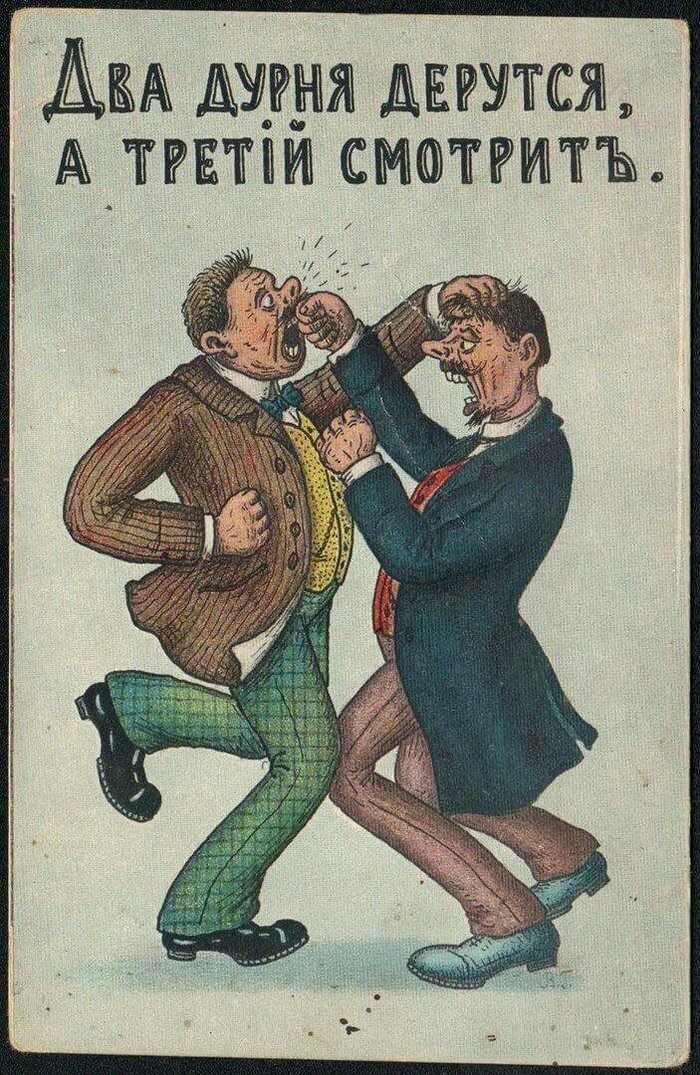

Как ругались до революции

Споры и конфликты случались во все времена, а значит во все времена была и своя бранная лексика. Люди простые друг с другом не церемонились, и для оппонентов у них было припасено немало доходчивых слов и выражений. Да и "благородия" часто не отставали. Часть этой лексики благополучно дожила до наших дней, а что-то кануло в лету.

«Опять они ссорятся (Повар и кухарка)», 1912, Вологодская областная картинная галерея.

Шли в ход и привычные слова с изначально нейтральным значением вроде «собака», «сука», «баран», «чёрт», «дубина». Слово «идиот» было медицинским диагнозом, но потом его стали применять и к недалёким людям. Благодаря немецким боннам и гувернанткам появилось слово "обормот" (bermut - шалун, хулиган). Крестьянский лексикон был весьма разнообразен.

Чаще всего, желая обидеть собеседника, ему указывали на его физические недостатки, а иногда и просто вроде бы обычные особенности внешности. Хромого называли беззадым или беззадником, одноглазого кривым, со следами от оспы на лице – рябым, носатого – дубоносым или куликом, плохо ходящего – вересовыми ногами, невысоких людей – карликами или пигалицами, слишком высоких – журавлями. Пухлые губы – овечьи брыли. Если у человека широкое лицо, говорили, что «у него рожа шире масленицы». Брюнета могли назвать цыганом (это же слово применялось к любителям чем-либо меняться), блондина – котом белобрысым. Пожилой человек – Кощей Бессмертный, смерть костлявая, а тот в свою очередь мог назвать молодых молокососами и мизгирями. Высмеивали и личные качества. Неряха – слюнастик, сопляк или шершавый, любитель много есть – мамон, прорва, резиновый трябух (желудок), опекша, сплетник – непутевый ябедник, корявое дерево, сват мороженые яйца», шатаная голова, верченый язык, заядлый курильщик – табачная харя, жестокий – душегубец, сварливый – кобыльи зубы, бабник – оревина (бык общественного пользования), бабий подбрюшник. Пьяницу, вора и скандалиста называли зимогором (забавно, что среди горожан зимогорами называли людей, которые круглый год проживали на даче, а не снимали квартиру в городе). Если человек неаккуратен в одежде или просто плохо и бедно одет, его именовали беспортошником. К чиновникам и иным официальным лицам были применимы слова «мироед» и «хлебоед». Были и популярные пожелания: «провалиться тебе в тар-тарары», «на плаху бы тебя», «в омут тебя головой», «околеть бы тебе». Были и заготовленные грубые ответы на стандартные вопросы. На вопрос, откуда человек, тот мог ответить «из тех же ворот, что и весь народ», «из каких мест, откуда и ты лез», «из-под кур винокур». «Где ты был?» - «В воде печи бил. Тебе велели приходить, чтобы трубы наводить». На слово «всё равно», могли ответить «кабы всё равно, так ты ел бы в праздник говно, а ты пирога просишь». Разумеется, многое зависело от контекста, тона, каким было сказано, ведь одно и то же слово при разных обстоятельствах могло восприниматься и как шутка, и как оскорбление.

Интересное описание русских ласковых и бранных слов оставил А. Дюма в книге «Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию». «Русский язык не имеет ни восходящей, ни нисходящей гаммы. Если не bratz братец, то dourak дурак; если не galoubchik голубчик, то есть mon petit pigeon (фр.), то soukin sine. Отдаю другим право сделать перевод последнего определения. Григорович был неподражаем по части нежностей, которыми осыпал нашего гарсона. Эти нежности, перемежаемые упрёками, по поводу посредственного обеда, являли собой весьма забавный контраст. Он называл официанта не только голубчиком или братцем, то есть petit pigeon, но каждый раз по-новому: гарсон становился lubesneichy, milleichy милейшим -cher (фр.), dobreichy; добрейшим. Проходила мимо неряшливая женщина, он назвал ее douchinka душенька. Нищий старик встал у окна, Григорович подал ему две копейки, называя его diadouska дядюшкой mon oncle (фр.). Когда вышестоящий нуждается в нижестоящем, он ласкает его словами, и бросает его туда, где его вздуют. Генерал Кролов, вступая в бой, называл своих солдат blagodeteli благодетели mes bienfaiteurs (фр.). <…> Правда, набор оскорблений не менее богат, чем репертуар нежных слов, и никакой другой язык, кроме русского, не изъявляет такой высокой готовности поставить человека на пятьдесят ступеней ниже собаки. И в этом отношении, заметьте, воспитание не служит сдерживающим фактором. Самый образованный человек, самый вежливый дворянин допускает выражения le soukin sine; сукин сын и le … vachou matt …вашу мать так же легко, как у нас произносят: votre humble serviteur (фр.) - ваш покорнейший слуга». Иногда в ход шли нелицеприятные клички. Когда герой «Мёртвых душ» Чичиков спрашивает у крестьянина, как проехать в имение помещика Плюшкина, тот ответил, что не знает, кто это. Когда уточнил, что ищет Плюшкина, «того, что плохо кормит людей», тот сразу встрепенулся: «А! заплатанной!». И «было им прибавлено и существительное к слову “заплатанной” очень удачное, но неупотребительное в светском разговоре». Иногда забавные и не очень клички давали друг другу и сами дворяне. «Благородия» обычно до подобной лексики не опускались с равными себе, а выказывали недовольство подчёркнуто холодным тоном или иными способами, не переходящими в явную грубость. Не предложить визитёру сесть, не ответить визитом на визит или не принимать гостя вовсе и т.д.

В случае с военными по закону конфликтные ситуации должны были разбираться непосредственным руководством. Тот, кто счел себя обиженным, должен был подать жалобу. Воинский устав 18 века включал в себя Патент о поединках и начинании ссор гласил. Он гласил: «1. Все вышние и нижние офицеры от кавалерии и инфантерии и всё войско обще имеют в неразорванной любви, миру и согласии пребыть, и друг другу по его достоинству и рангу респект, который они друг другу должны, отдавать и послушны быть. И ежели кто из подчинённых против своего вышнего каким-нибудь образом поступит, то оный по обстоятельству дел наказан будет. 2. Ежели кто, против Нашего чаяния и сего Нашего учреждения, хотя офицер, драгун или солдат (или кто-нибудь, кто в лагере или крепости обретается), друг с другом словами или делами в ссору войдут, то в том именное Наше соизволение и мнение есть, что обиженный того часа и без всякого замедления долженствует военному правосудию учинённые себе обиды объявить и в том сатисфакции искать, еже Мы всегда за действо невинного прошение примем. И, сверх сего, повелеваем военному суду обиженному таковую сатисфакцию учинить, како по состоянию учинённой обиды изобретено быть может; и, сверх сего, обидящего по состоянию дел, жестоко или заключением, отставлением из службы, вычетом жалованья, или на теле наказать, таковым образом: что ежели один другого бранными словами зацепит, оного шельмом или сему подобным назовет, таковой обидящий на несколько месяцев за арест посажен имеет быть, а потом у обиженного, на коленах стоя, прощения просить. Ежели офицер будет, то, сверх того, жалованья своего во время его заключения лишён будет». Были и другие пункты, но они все сводились к одному и тому же: обиженный должен жаловаться, обидчика покарают разными способами. Однако на практике жаловались редко. Солдаты между собой обычно решали конфликты самостоятельно, а ругань со стороны офицеров обычно оставалась безнаказанной. Между собой офицеры могли решать вопросы дуэлью, но дуэли - это уже отдельная тема.

До дуэлей не раз доходили и конфликты штатских. Пушкин отличался вздорным характером, не раз участвовал в дуэлях, нередко сам их провоцировал. А. М. Фадеев, хорошо знавший поэта, в своих мемуарах вспоминал: «В этом же году я также побывал в Бессарабии, по случаю переезда генерала Инзова на жительство в Кишинёв. Он был назначен к исправлению должности наместника в Бессарабии. Там я познакомился и с Пушкиным, сосланным в Кишинёв на покаяние за свои шалости, под руководство благочестивого Инзова, у которого в доме и жил. Шалости он делал и саркастические стихи писал и там. Помню, между прочим, как он, однажды поссорившись за обедом у Инзова с членом попечительного комитета Лановым, человеком хорошим, но имевшим претензию на литературные способности, коими не обладал, и к тому ещё толстую, неуклюжую фигуру, обратился к нему с следующим экспромтом:

Кричи, шуми, болван болванов,

Ты не дождёшься, друг мой Ланов,

Пощёчин от руки моей.

Твоя торжественная рожа

На … так похожа,

Что только просит киселей.

Инзов велел им обоим выйти вон. Ланов вызывал Пушкина на дуэль, но дуэль не состоялась; Пушкина отправили в отдалённый город истреблять саранчу, а Ланов от огорчения заболел». Когда над Пушкиным так же пошутил его приятель граф Федор Толстой по кличке "Американец", поэт очень обиделся, и дело дошло до вызова на дуэль. Но дуэль тоже не состоялась. Помешали обстоятельства, а может то, что Толстой прекрасно стрелял и по слухам убил на дуэлях больше десятка человек.

Комментарии

Отправить комментарий