Как ученые 60-х в СССР представляли наше сегодняшние будущее

В 1957 году в самый разгар оттепели вышла книга с прогнозами советских ученых «Репортаж из XXI века». В 1962 году появилось дополненное издание. В нем советские ученые представляли, как станет выглядеть в 2007 году та отрасль, в которой они были заняты.

Занятно и поучительно почитать это в наше время, когда появляется все больше заброшенных объектов, которым пророчили будущее. Например монорельсовые дороги. Про это тоже пойдет речь во второй части статьи...

Вице-президент Академии наук СССР Александр Васильевич Топчиев:

Термоядерная электростанция станет былью до 2000-го. 20–40 лет усилий — это не такая уж большая цена за океан энергии, который мы получим.

И я думаю: каких же умопомрачительных успехов добьётся радиоэлектроника к XXI веку! Сейчас один за другим запускаем мы 50 новых автоматизированных заводов. Это пока эксперимент. Но пройдёт 10–20 лет, и будут работать сотни и тысячи заводов-автоматов. Путь автоматики только начинается.

Нефть и её попутные газы к XXI столетию будут использоваться исключительно как концентрированное химическое сырьё. По мере уменьшения мировых запасов нефти и появления новых источников энергии сжигание её будет сокращаться. Всё полнее будут использовать тяжелые фракции нефти.

Академик Анатолий Аркадьевич Благонравов:

Плазменный поток из реактивного сопла, позволяющий осуществить прямое превращение тепловой энергии в электрическую, видимо, заменит в ближайшие десятилетия тяжёлые паровые и газовые турбины.

У техники будущего ещё одна черта: это всё большее и большее внедрение автоматики.

Нет сомнения, что уже в ближайшие два десятилетия подавляющее большинство промышленных предприятий у нас будут автоматическими и автоматизированными. В первую очередь автоматическими станут те производства, где требуется массовая продукция или где труд людей чрезвычайно тяжёл.

Мне представляется, что появятся типовые заводы-автоматы, выпускающие хлеб, конфеты, ткани, обувь, одежду, из промышленных изделий — подшипники, шестерни, целые коробки перемены передач и т.д. Безусловно, будет полностью автоматизирован подземный труд шахтёров. Человек только изредка будет спускаться в забой, чтобы отремонтировать механизмы.

Автоматы — в том числе и кибернетические автоматы — войдут в быт людей. «Домашний» автомат, сначала специализированный, а потом всё более универсальный, которому вы, уходя на работу, отдаёте распоряжения вытереть пыль в квартире, протереть стекла, приготовить обед. Вечером такой автомат будет читать вам вслух газету или книгу, а, может быть, и подбирать литературу по интересующему вас вопросу. Думаю, первые такие автоматы появятся даже не в XXI, а в нашем веке.

В дальнейшей разведке космоса первыми будут автоматы. Они раньше человека «высадятся» на Луне, на Марсе, на Венере. Они первыми преодолеют пояс астероидов и прорвутся к большим планетам нашей солнечной системы. Они так близко подлетят к Солнцу, как никогда не сможет приблизиться человек.

Есть планеты — такие, как например Юпитер или Сатурн, на которые, может быть, и совсем не ступит нога человека в прямом, а не в фигуральном значении слова. Их исследование смогут осуществить только автоматы. Работающие от ядерной энергии, чрезвычайно надёжные автоматические маяки-исследователи в течение столетий и тысячелетий будут передавать по радио сведения о происходящем на зыбком дне метановых атмосфер этих планет. Но вслед за автоматами всюду, куда можно, придёт человек.

Академик Иван Павлович Бардин:

Домна завтрашнего дня станет полностью автоматической. Управлять её работой будет счётно-электронная машина, получившая соответствующую «программу действия» на все возможные случаи отклонения процесса от расчётного.

В ближайшие годы процесс получения металла станет непрерывным. Из домны непрерывно будет поступать чугун. Сквозь горячую струю только что выплавленного чугуна будет продуваться кислород — жаркое пламя встанет над ванной, в которой пойдёт этот процесс. Пламя унесёт с собой излишний углерод, серу, фосфор — все те примеси, которые ухудшают качество металла. Уже не струя чугуна, а сталь польется в кокили разливочной машины непрерывного действия. А выйдя из кокилей, стальные слитки сразу же будут поступать к валкам прокатных станов и превращаться в изделия. Такой непрерывный технологический процесс автоматизировать проще, чем сегодняшний, прерывистый.

Человек станет «конструировать» с помощью радиоактивного воздействия легированные стали требующегося состава, не вводя в них редких и дорогих легирующих добавок, а создавая их прямо в ковше расплавленной стали из атомов железа, углерода, может быть, серы и фосфора, может быть, из атомов распространенного элемента, специально для этой цели добавленного в расплав.

Это можно представить себе так. Движется наполненный до краёв ковш с плещущей сталью. На несколько десятков секунд он останавливается около машины, похожей на те, что применяются в медицине для лечения злокачественных опухолей рентгеновскими лучами. Свинцовая груша со скрытым в ней источником радиоактивного излучения требующегося состава склоняется над ковшом, и в недрах расплава под влиянием потока лучей совершаются сложнейшие ядерные превращения.

Через несколько минут сталь разливают по изложницам, но её состав уже не тот, что был совсем недавно. И еще несколько дней — уже в затвердевшей стали — будет меняться этот состав, будет происходить под влиянием вызванной облучением собственной радиоактивности изменение химического состава металла. Вероятно, этим же способом — изменением структуры атомных ядер, искусственным превращением элементов — можно будет получать руды редких и рассеянных элементов. Возможно, появится целая отрасль промышленности — радиационная металлургия, которая будет заниматься изготовлением редких химических элементов из более распространённых.

Директор научно-исследовательского института «Подземгаз» Иван Семенович Гаркуша и его заместитель по научной части Николай Ананьевич Федоров:

В шахтах из угля мы будем получать только газ подземной газификации. Особенное распространение получат энерготехнологические комбинаты подземной газификации, в которых осуществляется наиболее экономичное комплексное использование газа.

Академик Степан Ильич Миронов и член-корреспондент Академии наук СССР Матвей Алкунович Капелюшников:

Уже сейчас есть скважина глубиной до 6-7 тысяч метров. Эти скважины дают нефть — значит, она может быть и на большей глубине. В поисках нефти ли, в погоне ли за другими ископаемыми богатствами, но можно уверенно сказать, что в XXI веке глубина скважин достигнет 20 километров. По всей вероятности, проходить скважины такой глубины смогут или турбо- и электробуры или буры, работающие на совершенно новых принципах — с помощью тока высокой частоты, ультразвука, направленных взрывов.

Буровые вышки будут полностью автоматизированы. Десятками их, вставших над месторождением нефти, сможет управлять один дежурный оператор. Перед ним на чётких схемах появится не только горизонтальный план промысла, но и вертикальный разрез земных пластов, Оператор будет видеть, какую глубину и через какие пласты проходит долото бура в каждой скважине. В случае необходимости он отдаст команду, и перед ним на схеме прямая как стрела скважина начнёт искривляться, устремляясь к самому сердцу подземной сокровищницы.

Но вот пласт вскрыт. Нет, не полыхают под ветром гигантские факелы сжигаемого нефтяного газа — драгоценнейшего сырья и топлива. Его до последней капли улавливают специальные устройства. Часть газа сжигается для получения сажи — продукта, чрезвычайно важного для целого ряда отраслей промышленности. Тепло, выделяющееся при сгорании, также не пропадает: с помощью полупроводниковых термоэлементов оно превращается в электрический ток, используемый для внутренних нужд нефтепромысла.

Член-корреспондент Академии наук СССР Валерий Иванович Попков:

К началу XXI века мы будем вырабатывать уже около 20 тысяч миллиардов киловатт-часов в год.

В общем энергетическом балансе доля тепловых электростанций снизится с 85% в наше время примерно до 50%. Теснить теплоэнергетику будут не только гидроэлектростанции — по моему мнению, они вместе с новыми возможностями «вечных» или возобновляемых источников энергии не смогут давать больше 10–15% от выработки энергии в стране. Значительно более серьёзными конкурентами станут атомные станции. К 2007 году на них будет вырабатываться не менее 40% всей электроэнергии.

Академик Николай Васильевич Цицин:

Появятся новые гибриды пшеницы, которые навсегда решат продовольственную проблему.

При скрещивании пшеницы и пырея нам надо было сохранить зерно с полезными вкусовыми качествами пшеницы, воспитанной в течение тысячелетий бесчисленными поколениями земледельцев. А от пырея следовало взять способность к многолетнему образу жизни и плодоношению.

Когда была впервые провозглашена эта идея, многие ученые отнеслись к ней очень недоверчиво. Но были и такие люди, которые поддерживали меня.

Сегодня мы уже имеем десятки многолетних пшенично-пырейных гибридов, дающих урожаи хорошего, доброго, качественного зерна.

— Вот, — сказал академик, показывая нам колосья. — Это не пшеница и не пырей. Это совершенно новые виды культурного растения. Оно — вы видите — ничем не похоже на тощий мелкозернистый пырей. Вместе с тем это не плотная пшеница: зерно у него лучше, чем у пшеницы. Посмотрите сами.

Пшеница созревает снизу вверх. Сначала начинает желтеть стебель, затем созревает и колос. Многолетняя же пшеница созревает сверху вниз. Сначала созревает колос, в то время как стебель и листья остаются ещё зелёными.

Представьте себе, что миллионы гектаров у нас засеяны такой пшеницей. Осенью комбайны снимут сухой вызревший колос и затем отдельно уберут остальную массу, ещё зелёную. Здесь уже получится не солома, а значительно более ценное как кормовой продукт для скота – сено.

Пшеница очень восприимчива к многим болезням. Многолетняя пшеница почти ничем не болеет. В зерне обыкновенной пшеницы содержится белка 14–15%, а у многолетней пшеницы — 20–25%.

Сегодня у нас есть гибриды от скрещивания элимуса (ещё одного дикого злака из зоны полупустынь) с рожью, с ячменём, с пшеницей. Сейчас мы поставили задачу получить новые сорта культурных растений — ржи, пшеницы, ячменя, в колосе которых было бы не по 20–30 зерен, как сейчас, а по крайней мере по 200–300 зерен и более. А потом, я убежден, будут получены сорта с еще большим содержанием зерен в колосе – до 700-800.

Академик Сергей Алексеевич Лебедев:

Будет придумана библиотрансляция – передача любых литературных, исторических, научных справок — ведется по индивидуальным заказам с помощью телевизионных устройств. Человек сможет не обременять свою память массой ненужных технических сведений. Ему поможет «память» так называемых информационных электронных машин. По первому требованию машина отыщет нужную клетку и приведёт в движение магнитофонную ленту, на которой записан не только звук, но и изображение.

Огромное количество сведений будет храниться в архивах — фильмотеках библиоцентра, и о каждом кусочке из миллионов магнитных лент, о каждом микрофильме «помнят» электронные машины.

Заброшенный монорельс

Вы наверное уже неоднократно слышали про то, что московский монорельс хотят закрыть и вообще это был какой то мертвый проект. Но на самом деле не только Москва грешит этим. Даже в Париже есть заброшенная железная дорога.

Подвесные или монорельсовые системы железных дорог строились в качестве решения транспортных проблем в городах по всему миру. Но иногда они создают больше проблем, чем решают их. Из-за ошибки проектирования, финансирования или, как в случае с дорогой Бенни Рэйлплэн – потому, что они, возможно, опередили свое время, эти системы остались не завершенными или были брошены после некоторого времени использования.

В этой статье мы рассмотрим 11 заброшенных монорельсовых подвесных железных дорог.

Заброшенная монорельсовая дорога в Сиднее, Австралия

Первоначально открытый в 1988 году, Монорельс Сиднея несколько раз менял названия за свою двадцатилетнюю историю. Он состоял из восьми станций и дороги, соединявшей торговые районы города Нью Соунт Вэлс с Чайна-тауном и Дарлинг Харбором. Закрытие дороги произошло в июне 2013 года.

Заброшенный Монорельс Джакарты, Индонезия

Никогда не завершенный проект должен был иметь протяженность 30 километров в индонезийском городе Джакарта. Строительство останавливалось два раза, первый раз – в 2008 году и снова в 2015 году из-за финансовых трудностей и правовых споров.

Заброшенные монорельсовые дороги в Бистоне, Ноттингемшир, Великобритания

Все забыли, что в Бистоне, Ноттингемшир, есть пара заброшенных монорельсовых дорог. Фотографии, сделанные Дэвидом Лалли четко показывают остатки былого величия этих дорог, со сколами краски, пропавшими ветровыми стеклами.

Заброшенная аэродорога, Франция.

Между 1965 и 1977 годами, Франция была в разгаре тестирования нового вида транспорта. Прототипы машин были удивительно футуристическими. Программа была прекращена в связи с гибелью ведущего инженера Жана Бертена.

Первый испытательный трек, построенный в 1966 году, была частично сохранен и превращен в мемориал, установленный на кольцевой Гометц-ле-Шатель. Многое из того, что осталось, однако, лежит в руинах. Второй трек, построенный в 1969 году, является пешеходной дорожкой.

Заброшенные станции монорельсовой дороги, Севилья, Испания

В 1992 году в Севилье была открыта одна из крупнейших ярмарок. Территорию в 531 акров ярмарки с апреля по октябрь посетило почти 42 миллионов человек. Специально для гостей была обустроена монорельсовая дорога, а станции – как и многие из павильонов – до сих пор стоят за пределами города. После того, как экспозиция завершила работу, монорельсовая дорога была заброшена в массовом порядке. Некоторые художественные галереи сейчас еще работают.

Заброшенное подвесное железнодорожное метро, Гоа, Индия

Первоначальный план для метро Скубус предполагал строительство 10,5-километрового маршрута, который свяжет Панаджи Мапуса в индийском штате Гоа. Единственное, что было построено – это 1,6 км испытательный трек в Маргао, который напоминал различные системы подвесной дороги в Германии. Метро Скубус хвасталось инновационным дизайном, сочетало более десятка различных технологических достижений. От строительства дороги отказались после аварии в 2004 году.

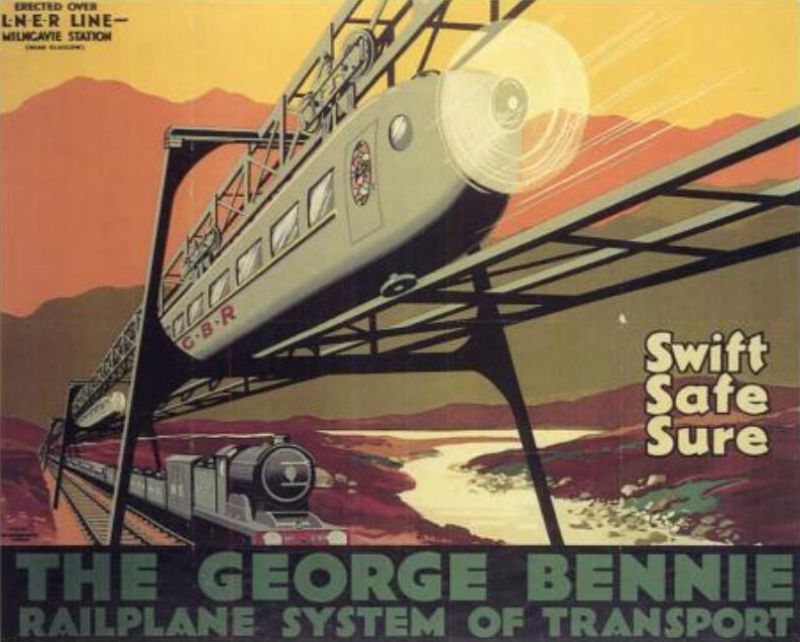

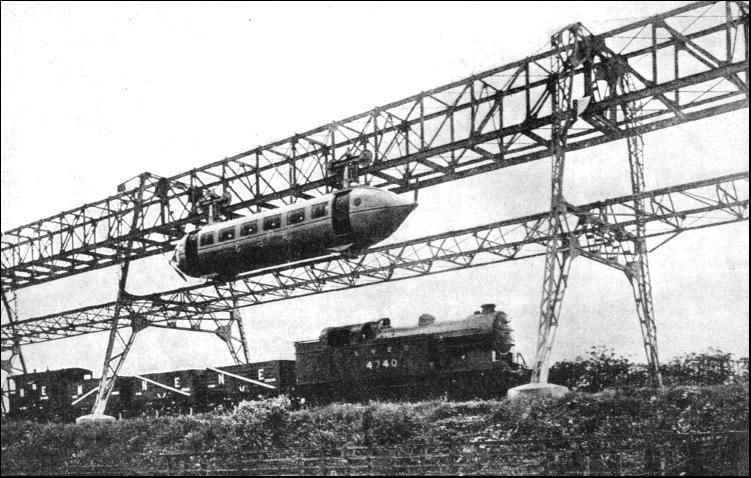

Заброшенная подвесная дорога Бенни Рэйнплэн, Милнгави, Шотландия

Названная по имени ее изобретателя, Джорджа Бенни, подвесная дорога Бенни Рэйнплэн сделала скачок от бумаги к реальности в 1923 году. Прототип был запущен в 1930 году в Шотландии в Милнгави. Весь проект был заброшен в 1950-х годах.

Заброшенный монорельс Зоопарка Торонто, Канада

Отказались от монорельсовой дороги и в зоопарке Торонто. Поезд по линии протяженностью в 5 километров с момента его открытия в 1976 году до его закрытия в 1994 году, курсировал до самых дальних уголков зоопарка города.

В 1994 году из-за аварии и ранения 30 человек было принято решение закрыть дорогу. Большая часть структуры заброшенной монорельсовой дороги до сих пор осталась.

Заброшенная трасса аэродороги возле Гометц-ле-Шатель, Франция

Сен-Реми-ле-Шеврез является конечной точкой быстрой транзитной системы в Париже, кульминацией трех станций, которая была первоначально открыта в 1867 году. Заросшая дорожка, что все еще можно увидеть сегодня, частично проходит через лес, понимается до останков первого испытательного трека Жана Бертин. Провал проекта аэродороги произошел в связи со смертью своего создателя, и теперь все, что осталось от этого испытательного трека является участок невзрачного монорельса в лесах французской сельской местности.

Заброшенная подвесная железная дорога, Нагоя, Япония

Этот старый монорельсовый автомобиль – все, что осталось от заброшенной железной дороги, построенной в пределах территории зоопарка Хигасияма и ботанических садов в Нагое, Япония. Подвесная дорога была построена в 1963 году.

Заброшенная монорельсовая дорога в Нара, Япония.

Япония, по-видимому, имеет много брошенных монорельсовых дорог. Это еще одна дорога в Нара «Дримлэнд» была построена в парке развлечений и была закрыта 10 лет назад.

Комментарии

Отправить комментарий