Ленинградское детство 80-х. Кладбищенский бабай, школьный путч и дикарские познания об интимной жизни.

Последнему поколению советских детей, чье юношество пришлось на 80-е годы, посвящен сборник рассказов-воспоминаний Рената Беккина «Ленинградское детство». Детальные зарисовки российского востоковеда описывают повседневную жизнь в позднем Советском Союзе и исследуют, как семейные истории простых людей пересекаются с глобальными событиями страны. Глазами ребёнка писатель фотографически точно воссоздает ушедшую эпоху пионерлагерей, коммунальных квартир и интернационала. В трех новеллах из сборника — харизматичная учительница китайского использует линейку как орудие жестокого наказания, любовные переписки с одноклассницами перерастают в пикантные сплетни, жители прибалтийских республик выбирают для себя лучшую жизнь вне Союза, незнакомец на ленинградском кладбище читает мусульманские молитвы о небесном покровительстве над усопшими, а школьники устраивают свой августовский путч, свергая учительскую власть.

Пионерлагерь «Икар», 1988 / Личный архив автора

Бабушка со странным именем

В детстве у меня было целых три бабушки. Первая и самая главная из них звалась Файза, по-русски — Фаина. Но я называл ее Абукой. Я, конечно, не сам выдумал это мудреное слово. Так научила меня мама. И когда дети в саду спрашивали, как зовут мою бабушку, я бодро отвечал: «Абука». «Странное имя», — говорили дети. И я тоже начинал так думать. У других ребят бабушек звали: Нина, Маша, Света. У Петьки одна бабушка была Муза. Тоже странное имя, но благозвучнее, чем Абука.

Абука умерла, когда мне было четыре года. Сохранился ее строгий, даже властный голос на магнитофонной ленте. В моей памяти уцелело лишь несколько эпизодов, связанных с бабушкой, но самой бабушки в этих коротких воспоминаниях нет. У Абуки был рак, и она много времени проводила в больнице.

Ренат Беккин с бабушкой Файзой, Ленинград, май 1979 г. / Личный архив автора

Ренат Беккин с бабушкой Файзой, Ленинград, май 1979 г. / Личный архив автора

Хорошо помню последний раз, когда бабушка была рядом. Мы ехали в больницу в Рафике «Скорой помощи». Я сидел на переднем сидении между врачом и водителем. Я хорошо запомнил этого врача, потому что он был похож на одного диктора с ленинградского телевидения, объявлявшего в перерывах между передачами, что будут показывать дальше. И у диктора, и у врача лицо было добрым. И я ничуть не волновался за бабушку.

Когда мама ходила к ней в больницу, а папы не было дома, меня оставляли на попечение какой-нибудь из двух бабушек, живших в нашей парадной. Бабушек звали Елена Михайловна и Клавдия Степановна. В эпоху коммунальных квартир, когда жильцы дома знали друг о друге все или почти все, оставить ребенка под присмотром соседей было делом привычным. В 1980-е годы эта практика еще была известна в старых малоэтажных домах, где на протяжении многих лет не менялся состав жильцов.

Елена Михайловна угощала меня мармеладом (она звала его «мармаладом»), а Клавдия Степановна — киселем домашнего производства. Я не знал, куда всякий раз уходила мама, когда меня передавали Елене Михайловне или Клавдии Степановне. Я был нелюбопытным ребенком и не задавал лишних вопросов…

Через несколько лет мама привела меня на кладбище. Мы подошли к памятнику из красного гранита.

— Кто это? — спросил я, прочитав обведенное золотом имя: Файза.

— Это твоя Абука, — пояснила мама.

И тогда мне открылась ужасная истина, что Абука — это никакое не имя, а искаженное татарское «абика», или просто: бабушка.

Пока мама прибиралась на могиле, к нам подошел какой-то бабай в черной круглой вязаной шапочке. Такие шапки я ни у кого в Ленинграде не видел, даже у самых древних стариков. Что он хотел, я не понял. Разговор незнакомца с мамой происходил на русском с прибавлением непонятных мне татарских слов.

Затем бабай сел на скамеечку перед могилой. Мама устроилась рядом. А я стоял в стороне и внимательно наблюдал за ними. Бабай сложил ладони перед собой, словно ждал, что кто-нибудь подаст ему блюдечко с чаем.

Вдруг бабай запел. Красиво так запел, но ни одного слова из песни я не сумел распознать. В конце он перешел на шепот, а затем провел ладонями по лицу как будто вытирал пот после тяжелого труда. Мама повторила за ним этот жест и меня заставила поднести воображаемое блюдечко ко рту. Затем она достала кошелек и протянула бабаю зеленую бумажку.

— За что ты дала ему целых три рубля? — спросил я, когда бабай удалился. — Всего за одну песенку?

— Это не песенка, это молитва. Он молился за твою бабушку, — отвечала мама.

— Зачем молился?

— Чтобы ей было хорошо там.

— Где?

— На небе.

— Так она на небе? — удивился и даже немного испугался я. — А я думал, она здесь, в земле. А как же она тогда не падает?

— После смерти человек становится очень легким.

— Как пушинка?

— Да, даже легче.

И мама, как могла, рассказала мне историю о том, что случается с людьми после смерти. Я даже половины не понял, в том числе, самого главного: как этот бабай договаривается с небесами, чтобы местное начальство в лице Аллаха и ангелов разного чина не обижало мою бабушку? Ведь связь-то с тем миром, если я правильно понял маму, односторонняя. Как проверить, что бабай не надул нас?

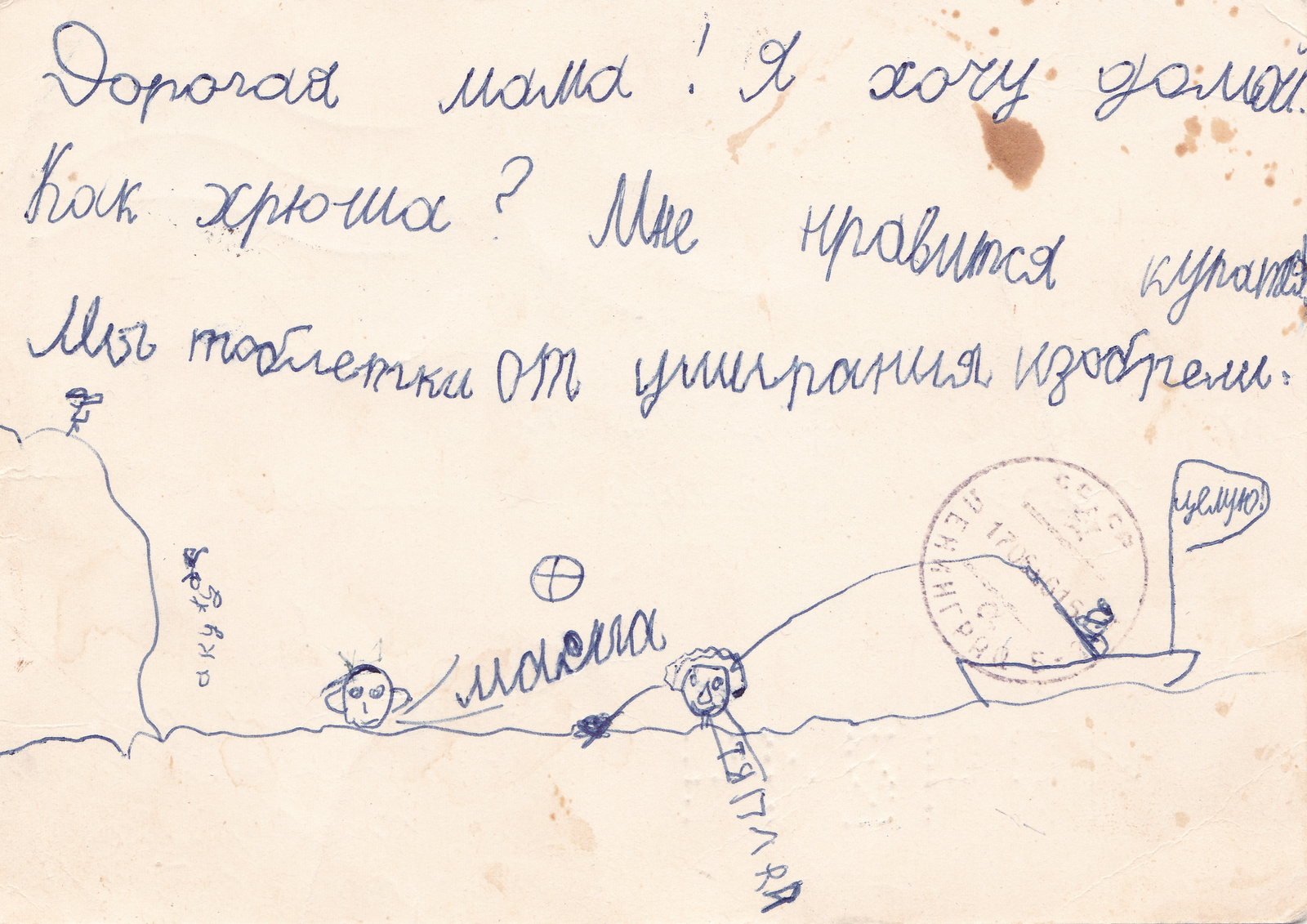

Открытка из личного архива автора

Открытка из личного архива автора

Я вспомнил «телевизорного мастера» с большой бородавкой на правой щеке. Он приходил к нам на прошлой неделе. У нас давно сломалась пластмассовая ручка переключателя каналов. Она отвалилась вместе с диском, к которому была приделана. Тогда папа научил меня переключать каналы с помощью пассатижей. Я с восторгом перемещал по часовой стрелке металлический стержень, на котором раньше был закреплен «искатель передач», как я его называл. Мне нравилось это делать, но мама, не сильно разбиравшаяся в электричестве, боялась, что меня когда-нибудь шибанет током во время этого занятия. Поэтому было решено позвать мастера. За работу папа дал ему три рубля.

— Мастер работал дольше, чем бабай тянул свою песню, а получили они одинаково, — рассуждал я про себя. В тот же день я решил, что когда стану большим, тоже буду гулять по кладбищу и петь песни, чтобы мертвые люди хорошо себя чувствовали на небе.

Путчисты

Каждое лето мы ездили в Клайпеду и на Куршскую косу. Лето 1991 года не было исключением. К тому времени Литва уже больше, как год считала себя независимой. После событий у телецентра в Вильнюсе в январе 1991-го уже никто не сомневался, что Литва — отломанный ломоть и ни в какой Советский Союз ни за что не вернется, разве что под дулом автоматов. Тетя Галя и все наши клайпедские родственники оказались в непростой ситуации. С одной стороны, они сочувствовали беспомощным попыткам сохранить Союз, с другой — понимали, что крах страны — дело неизбежное, а жизнь в независимой Литве не так уж и плоха. Ни у кого из них не возникло желание уехать в Россию или на историческую родину — в Белоруссию. Им было с чем сравнивать — рядом находился Калининград, где у многих были родственники, друзья и знакомые. В итоге, все наши клайпедчане получили литовское гражданство, даже баба Валя, которая ни слова не говорила по-литовски, хотя прожила в Клайпеде сорок пять лет.

Нашу клайпедскую родню объединяло неприятие Ельцина. «Лучше уж наш жулик, чем ваш пьяница», — говорили они. В словах этих не выражалось мнимое превосходство над нами, а лишь сочувствие постигшей нас беде. «Жуликом» же они называли одного из ведущих литовских политиков того времени, председателя Верховного совета Литвы — Витаутаса Ландсбергиса.

К счастью, визы пока никто не вводил, и мы могли по-прежнему спокойно въезжать и выезжать, сколько захотим. Мы решили воспользоваться этим и собрались посмотреть Калининград. Я никогда там не был, но слышал много хорошего о местном зоопарке, построенном еще при кайзере. Поездку наметили на 19 августа. Встали мы рано, чтобы успеть обернуться за день и потому о случившемся в Москве узнали только в автобусе, который шел из Ниды в Калининград. Водитель включил радио, и весь автобус услышал новость о том, что в Советском Союзе вводится чрезвычайное положение.

Родители стали совещаться. Стоит ли ехать или повернуть назад, пока не поздно? Решили все-таки поездку не отменять. На погранпункте отец спросил литовского пограничника, сможем ли мы вернуться назад, и тот, не задумываясь, ответил, что сможем.

— А если солдаты оттуда, — отец указал в сторону России, — попытаются сунуться, вы же их не пропустите? Сможете подстрелить нескольких?

Мне стало не по себе от его слов, но я ничего не сказал. Такие настроения, к сожалению, были не редкостью в среде интеллигенции. Сначала люди вступали в партию, потом от нее отрекались и проклинали все, что с этим было связано.

В Калининграде отец не расставался с радиоприемником и слушал «Свободу». Мы встречали немало людей, узнававших таким способом новости. Это были в основном те, кто не принял переворот. Но больше было тех, кто открыто радовался случившемуся. Эти люди кричали что-то, проклиная Ельцина и Горбачева, поздравляли случайных прохожих и непременно желали обнять их, особенно если были навеселе. Один такой товарищ потянул руки к моему отцу, но не удержался на нетвердых ногах и упал, разбив себе нос.

В тот же день мы вернулись назад. В Литве все были спокойны как тот пограничник, с которым разговаривал отец. Или, по крайней мере, не показывали вида, что их тревожит происходящее в Москве.

— Это ваши внутренние советские дела, они нас не касаются, — сказал нам один литовец в кафе.

Он оказался прав, этот случайный знакомый. Все закончилось еще до того, как мы вернулись в Ленинград. Мы смотрели по телевизору в холле дома отдыха «Жуведра», как Горбачев спускается по трапу самолета. Он выглядел как человек, который уже настроился утонуть, а его вдруг выбросило волной на берег. Родители радовались, что Ельцин поддержал Горбачева.

Ренат Беккин выступает на дне первокурсника в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; г. Ленинград, сентябрь 1985 г. / Личный архив автора

Ренат Беккин выступает на дне первокурсника в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина; г. Ленинград, сентябрь 1985 г. / Личный архив автора

Осенью меня ждал еще один путч, к счастью, не настоящий, потешный. Каждый год в школе в день самоуправления, обычно совпадавший с днем учителя 5 октября, затевались какие-нибудь веселые мероприятия. Например, учителя выбирали лучшего из учеников по своей дисциплине и делегировали ему или ей право не только вызывать к доске одноклассников, но и ставить им самые настоящие оценки в журнал. Однажды наш историк по прозвищу Мыло доверил мне вести урок. Как же я оттянулся тогда! Я вызывал к доске самых отвязных наших девчонок, и нещадно ставил им «параши» в журнал за неверные ответы. Сколько потом «комплиментов» пришлось мне услышать в свой адрес.

В октябре 1991-го старшеклассники решили соригинальничать. Было задумано, что в школе произошел путч, на всей ее территории вводилось чрезвычайное положение, а вся полнота власти переходила к школьникам, а точнее — к одиннадцатым и десятым классам. Помню во время урока математики к нам в класс ворвались несколько старшеклассников во главе с сыном завуча Мишкой Кутузовым. В руках у них были автоматы Калашникова, правда, с пустыми магазинами. К тому времени начальная военная подготовка уже была отменена, и военруку Гунченко пришлось уйти на покой с песней о крейсере «Варяг» на устах. А такой предмет, как ОБЖ, еще не появился. Поэтому остается только гадать, в чьем ведении были тогда «калаши», оказавшиеся в руках наших доморощенных «путчистов».

Кутузов зачитал с тетрадного листа какую-то декларацию о введении на территории школы чрезвычайного положения. Этот текст с утра уже звучал несколько раз по нашему внутреннему школьному радио, и потому мы были в курсе, о чем говорится в этом документе. Альбина Николаевна сидела и с улыбкой Джоконды слушала Кутузова. Затем «путчисты» попросили ее идти с ними и объявили, что она арестована: «впредь, до особого распоряжения». Альбина Николаевна безропотно поднялась и направилась под дулами автоматов к выходу.

— Убейте ее, пацаны, — прокричал во след удалявшимся «путчистам» двоечник Лебедев.

Все заржали. Не смеялась только Альбина Николаевна. Улыбка Джоконды сползла с ее лица, она обернулась и внимательно поглядела на Лебедева. Все замерли. Только тяжелое дыхание Альбины Николаевны нарушало тишину в классе.

Мы вскоре разошлись по домам, а на следующий день все было как обычно: урок, к доске, вопрос — ответ, оценка. Стоял в тот день в расписании и урок математики, но Лебедев на нем не появился, сказал, что у него живот болит.

Волшебная линейка

Нину Михайловну Кулакову помнят все, кто учился в нашей школе, даже те, кто никогда не бывал на ее уроках. Кабинет ее на втором этаже старшего корпуса старались обходить стороной. Вблизи от него рекомендовалось передвигаться двумя способами: либо пронестись мимо подобно лани, так что и лица не разглядишь, либо плестись медленно, как старая кобыла, пугливо озираясь по сторонам. В любой момент могла распахнуться дверь кабинета или туалета, находившегося аккурат напротив, и на пороге появлялась Нина Михайловна. Завидев торопыгу, она хватала его или ее за шкирку и, хорошенько встряхнув, заставляла вернуться в конец коридора, чтобы несчастный или несчастная возобновил свой путь тихим ходом. Если Нина Михайловна была не в духе, то могла сопроводить свои действия комментариями. Одного парнишку, который случайно толкнул ее в коридоре, она назвала «мешком с говном», другого, повинного в том же грехе, — «сраным попугаем». Не помню, чтобы за самой Ниной Михайловной закрепилось какое-нибудь прозвище: так ее все боялись. Даже Ниной не часто называли.

Когда мы сидели на уроке в каком-нибудь из кабинетов на том же этаже и слышали отчаянный крик, мы уже знали, что это Нина Михайловна выволакивает провинившегося в коридор. Обычно шумели двое: сама жертва и ее истязательница. Слезливый оправдывающийся голос заглушался невыносимым звуком, напоминавшим нытье расстроенного струнного инструмента. Это Нина Михайловна увещевала свою жертву. Не всегда училка разрешала нам высунуть морды в коридор. Это только подогревало наш интерес, и мы пытались угадать по крику, кого на этот раз истязает Кулакова.

Мне повезло: я занимался китайским у Нины Михайловны и нередко оказывался в роли зрителя ее представлений.

Урок проходил по стандартной схеме.

— Тунсюемен хао! — говорила Нина Михайловна.

— Лаоши хао, — хором отвечали мы.

Нина Михайловна назначала дежурного, в задачи которого входило вытереть доску, проверить наличие мела и сообщить всему классу на китайском языке, какое сегодня число и какая погода на дворе. Потом дежурный садился на место и начинался урок. Редко какое занятие обходилось без едких комментариев и злых окриков Нины Михайловны. «Что, скальп мешает? Сейчас мигом сниму!» — кричала Кулакова Славке Горячеву, вечно бесившего ее своими безобразными выходками, и нехорошо смотрела на его взлохмаченную голову.

Чаще всего жертвами Нины становились девчонки. Некоторые из них и в самом деле вели себя дерзко. Когда Нине Михайловне было лень подниматься, она нагибалась, хватала тапок и метала его в провинившегося. Для нас было истинной забавой увернуться сначала от одного, а затем от другого тапка. Затем тот, кому предназначался «снаряд», должен был принести его Нине Михайловне, и если делал это поспешно, то заслуживал снисхождения. Это был хорошо известный всем ритуал, и «мишени» не требовалось дополнительного приглашения, чтобы поднять свой зад со стула и отправиться за тапком.

Особо дерзкие могли схлопотать линейкой по лбу. Эта толстая пластмассовая линейка была многофункциональной: ею можно было не только карать провинившихся, но и отворять дверь в кабинет, когда там заедал замок. Поэтому нередко, когда Нина Михайловна покидала свою резиденцию, в руках у нее был этот простейший измерительный прибор.

Урок физики в 10-м классе 652-й гимназии (бывшей школе-интернат № 5) с углубленным изучением китайского и английского языков. Ренат Беккин в первом ряду у окна. Санкт-Петербург, май 1994 г. / Личный архив автора

Урок физики в 10-м классе 652-й гимназии (бывшей школе-интернат № 5) с углубленным изучением китайского и английского языков. Ренат Беккин в первом ряду у окна. Санкт-Петербург, май 1994 г. / Личный архив автора

Однажды и я чуть было не схлопотал этой линейкой по лбу или по какому-нибудь другому месту. Дело было так. Во время урока я затеял переписку с Катей Карповой. Я давно собирался это сделать, и вот, наконец, решился. Случай был удобный: Катин стол (в кабинете китайского не было парт, а только столы с лингафонным оборудованием) находился рядом с моим. На прошлом уроке китайского я много и хорошо отвечал, поэтому был абсолютно уверен, что Нина Михайловна меня не потревожит.

Я вырвал клочок бумаги из тетрадки (обычной, конечно, а не разлинованной на квадратики, в которой мы писали иероглифы, — эти были на вес золота) и стал сочинять текст. Впрочем, текста там почти не было. Основное место занимал рисунок. На нем были изображены голый парень и девушка, но не полностью. Я нарисовал только те части тела, которые обычно наиболее активно участвуют в любовном акте. Технические детали процесса соединения двух тел я тогда представлял довольно плохо. Я понятия не имел, что мой член должен проникать внутрь понравившейся мне девочки. Короче, я думал, что секс — это что-то вроде петтинга, те же обнимашки, только в голом виде. Ненамного больше я знал и о том, каким образом производятся дети. Я имел понятие, что для их рождения требуются любящие друг друга мужчина и женщина. Какая функциональная роль у женщины, я тоже знал, а вот с мужчиной было не все однозначно. Единственное, что я более-менее четко представлял, — так это, как устроены половые органы у мужчин и у женщин. Мои дикарские познания об интимной жизни отражала и нарисованная мною в записке Кате картинка. Изображенный на ней член находился в состоянии абсолютного покоя.

Парадокс состоял в том, что при одной только мысли о Кате, которой была адресована записка, у меня возникала самая настоящая эрекция. Но что с этим счастьем делать, я понятия не имел. Впрочем, не только я один. Помню однажды мы сидели за одной партой с Филей Русаковым. Учительница что-то объясняла монотонным голосом, я рисовал какие-то глупости на последней странице тетрадки, а Филя как обычно сидел, уставившись стеклянными как у змеи глазами в одну точку и ковырял пальцем в носу: с ним такое часто происходило. Вдруг он схватил меня за руку, так что я едва не вскрикнул.

— Смотри скорее, у меня встал, — зашептал он прерывистым голосом. Руки моей он не отпускал.

— Кто встал?

— Член! Смотри: вот, — он потянул мою руку к своим брюкам, и я с трудом одернул ее: столько звериной силы вдруг появилось в обычно мягкой и влажной Филиной ладони.

— Вот же, смотри, — обиженно проговорил Филя, немного расстроенный тем, что я не спешил разделить с ним его восторг.

В отличие от Фили, я никогда не кричал от радости и не хватал никакого за руку, чтобы предъявить неопровержимые доказательства, — напротив, всякий раз, когда у меня возникала эрекция, я стыдливо сжимался и больше всего боялся, что меня в этот момент вызовут к доске. Но именно так и случилось в тот раз, на уроке китайского.

Я отправил Кате записку, сопроводив свой рисунок коротким вопросом: «Хочешь?».

Ответ Кати удивил и расстроил меня: «С кем?»

— Со мной, конечно, — поспешно набросал я ответ и едва только успел отправить записку, как скрипучий голос произнес мою фамилию.

Я посмотрел на Нину Михайловну. Я не ослышался: она вызывала меня. Мы не всегда выходили к доске, а часто становились рядом со стулом Кулаковой, если ответ был устный и не требовалось писать на доске «иерогли́фы».

Нина Михайловна повторила мою фамилию, на этот раз громче и решительнее. Я сидел, не шелохнувшись, в голове моей вертелась только одна мысль: как успокоить член? Я стал трогать его, но от этого стало еще хуже.

— Белкин, ты, что, оглох? — уже с раздражением произнесла Нина Михайловна.

— Н-нет, — пробормотал я.

— Тогда чего ты сидишь? Быстро иди сюда!

Перед тем, как подняться, я растерянно посмотрел на Катю. Она улыбалась, вертя в руках мою записку, и я почувствовал, что еще мгновение, и брюки мои не выдержат нагрузки. Но ждать еще одного приглашения я не стал и, согнувшись в три погибели, бочком, стал пятиться к столу Нины Михайловны.

— Белкин, что с тобой? — спросила Кулакова. — Тебя парализовало?

— Д-д-а, — только и сумел выдавить я.

— Ну тогда тебе повезло, у меня есть хорошее лекарство от этого недуга, — Нина Михайловна стала шарить по столу.

— Линейку ищет, — мелькнула в голове мысль, и в то же мгновение я почувствовал, что огонь внизу моего живота стал угасать, и вскоре я уже мог выпрямиться в полный рост.

Я не ошибся: вскоре в руке у Нины Михайловны появилась обнаруженная ей среди вороха бумаг линейка.

— Не надо, мне уже лучше, — сказал я и через мгновение уже что-то болтал на китайском.

— Эта линейка волшебная. И не от таких болезней исцеляла, — сказала Нина Михайловна, когда я закончил свое выступление.

Когда я вернулся на место, прозвенел звонок. Ответа от Кати я так и не получил. Она потом показывала мою записку девчонкам, и они нехорошо смеялись, когда я проходил мимо.

Ренат Беккин

9 августа 2022

Комментарии

Отправить комментарий