Мачете и цеце: на «Волге» по Африке в 70-х

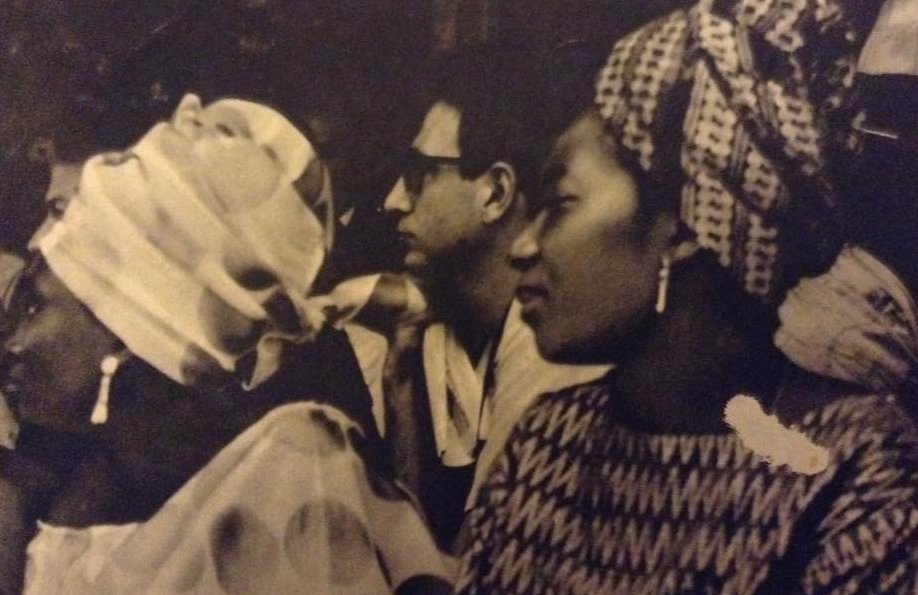

Журналист советской газеты «Известия» Борис Туманов в семидесятые годы на десять лет уехал работать в Африку и встретил на своём пути всё, что можно: безумный племенной танец, европейских рыжеволосых красавиц, диктаторов, крокодиловые заливы, обезумевших проповедников с мачете и операции по женскому обрезанию. Он объездил полконтинента на своей верной «Волге», стёр руки в кровь и написал для самиздата «Батенька, да вы трансформер» серию мемуаров о своих похождениях. Первые две части перед вами.

Африка не нуждается в воспоминаниях, связанных с усилием памяти. Она либо полностью уходит из вашего сознания, либо остаётся с вами навсегда. И тогда с вами останутся летящая тишина африканской ночи, дымящееся сверкание тропического ливня, жестяной стук пальмовых листьев под тёплым, тяжёлым от влаги ветром, дымный вечерний туман городских предместий, запах гостиничного кофе в сладковатом, чуть тронутом тленом аромате краткой утренней свежести, розово-алые вспышки бугенвиллеи на тёмной зелени акаций, сухое шуршание босых подошв по асфальту, уютная отрешённость африканской деревушки; Южный крест, нестерпимо сияющий над запрокинутым в небо лицом…

Я покидал Африку и возвращался к ней снова, с безнадёжной настойчивостью пытаясь сломить величественное равнодушие её мира и преданно впитывая в себя каждое новое ощущение. Нет, нет, никогда не задерживайтесь в африканских городах! Это ловушка. Но в то же время это испытание.

Африканские города — как уэллсовская зелёная дверь в стене: вы можете пройти мимо неё, свернуть за угол, раствориться в потоке пешеходов, затеряться в лабиринте кварталов, в каждодневных необязательных, но неотвратимых человеческих отношениях… И все последующие годы совершать неизменный обряд вашего привычного существования, уют которого столь приятно оттеняют смутное ощущение несбывшегося потрясения и иллюзия обдуманного выбора.

Но вы можете остановиться у этой двери, повинуясь зову лежащего за ней мира, чужого, грозно непредсказуемого и по-детски наивного. И тогда вы обязательно перешагнете её порог…

Зелёная дверь Африки распахнута перед вами в каждом из её городов, которые открыто напоминают: я — граница двух миров, двух измерений, я — черта в детской игре. Африканский город разбрасывает перед вами горстку примитивных декораций: аэропорт, асфальт главных улиц, отель, многоэтажность нескольких зданий, реклама знакомых сигарет и виски, стойка бара, над которой вывешены результаты вчерашних футбольных матчей французской (или английской, или португальской) первой лиги, кряхтящий лифт и кошачьи запахи в подъезде жилого дома, мраморные полы у входа в единственный кинотеатр с кондиционированным воздухом — и, притаившись, снисходительно наблюдает за тем, как вы цепляетесь за эти суррогаты привычных ощущений. С вами, однако, ведут честную игру, постоянно напоминая, что у вас есть выбор, есть возможность в любую минуту выйти из этого кукольного домика и проехать знакомой улицей, оставляя позади в качестве последнего привычного ориентира мелькнувшую в зеркальце заднего вида вывеску «Тексако» с выпавшим «а», мимо квадратных лачуг африканских кварталов к пыльной полоске мостика через жёлтую безымянную речушку, за которой полого, мощно, просторно уходят вверх и вдаль зелёные холмы…

Когда перед вами возникнет мостик через жёлтую речушку, вы ещё можете пройти мимо зелёной двери. Для этого достаточно сделать вид, что вы едете к плетельщикам корзин и подносов либо чуть подальше — в загородный ресторанчик, где можно выпить пива и полакомиться речной рыбой с гарниром из листьев маниоки. В этом случае Африка простит вам ваше малодушие: её холмы утратят свой первозданный вид и превратятся в благопристойный загородный пейзаж «почти как у нас в…»

Но, право, честнее было бы просто пройти мимо зелёной двери, обдуманно и убеждённо отвернувшись от мира, который за ней лежит…

Дорога у ресторанчика круто спускается вниз и, свернув вправо, так же круто взбирается вверх, исчезая за холмами. Не оглядывайтесь, пока ещё не надо, ещё рано. Поезжайте дальше, выше…

Когда уже высоко в холмах, охваченный предчувствием неотвратимой радости, я остановил машину на повороте и оглянулся назад, внизу лежал огромный, теряющийся в сияющем сумраке разлив Конго. Ровный и сильный ветер покойно нёсся сквозь травы и деревья, застывшие в вечном изгибе. Из клубящейся тёмно-зелёной сырости близкого склона вылетела чёрная птица и поплыла медленно и низко, показывая пурпурную изнанку крыльев. Впереди за изломом дороги стеной стояло низкое небо. Печальной мудростью первозданности веяло от тишины…

В первый же год моего пребывания в Браззавиле я, как и всякий самоуверенный неофит, решил проехаться в Пуэнт-Нуар и обратно на своей «Волге». Пуэнт-Нуар, находящийся на берегу Атлантического океана в шестистах километрах от конголезской столицы, считался «экономической столицей» Конго (Браззавиль). В шестидесятые годы эти города связывала, по сути, просёлочная дорога. Уже в пути я понял, какой авантюрой была моя затея: никакой дороги не было, было то, что французы называли «пист», «тропа» — обыкновенная колея, пробитая в красном глинозёме, который превращался в вязкую массу при малейшем дожде, и сто десять километров в горных джунглях, где ехать надо по карнизу, выбитому в скальном грунте и заросшему буйной растительностью.

Но суть моего рассказа не в ужасах дороги. Путешествие это было столь же богато разнообразными событиями, что и долгая жизнь — трагическими и комическими.

Я выехал из Браззавиля ранним утром. Первые сорок километров я ехал по асфальту. Асфальтовая дорога обрывалась там, где стоял известный всем жителям Браззавиля ресторанчик «У Паскаля», который славился своими курами, жаренными на вертеле. Держал этот ресторанчик итальянец Паскуале, взятый некогда в плен французами где-то в Северной Африке, да так и оставшийся в Конго.

Его ресторанчик был наглядным рубежом, на котором заканчивалась современная цивилизация. Дальше лежала холмистая равнина, заросшая слоновой травой и лесами, по которой нужно было ехать километров четыреста до следующего островка цивилизации — города под названием Долизи.

Город этот был последним поселением перед горными джунглями, и я благоразумно решил заночевать в нём, чтобы поутру продолжить путь. Я снял номер в гостинице, пообедал и вышел в город. Собственно, это был не город, а большое поселение местных обитателей — преобладание глинобитных хижин и практически полное отсутствие асфальта. На улицах царило оживление, и в первые минуты прогулки мне показалось, что смотреть тут не на что: на первый взгляд всё было, как в уже виденных мною поселениях подобного рода, включая африканские кварталы самого Браззавиля.

Но тут моё внимание привлекла необычная картина: мне всё чаще попадались навстречу (или обгоняли меня) женщины и мужчины, несущие на плечах длиннющие шесты — метра по четыре. Подобного я нигде в Конго не видел, а потому стал ломать голову над смыслом этих шестов. Сначала я подумал о некоем местном культе, потом решил, что это шесты для сбора кокосовых орехов. Не помню, какую ещё ерунду я придумывал, но зрелище отдавало сюрреализмом, тем более что я не находил ему объяснения. Ну, представьте себе улицу, по которой каждый четвёртый или пятый человек невозмутимо расхаживает с огромным шестом на плечах, умудряясь при этом приветствовать встречных или останавливаться, чтобы дружески поболтать.

В конце концов я не выдержал и обратился за разъяснениями к первому же попавшемуся прохожему.

— Э-э-э… — нерешительно протянул я, боясь сморозить глупость, — а скажите, зачем эти шесты?

Тот сочувственно посмотрел на меня и, видимо, понял, что ему будет проще показать мне, зачем нужны шесты, нежели пускаться в долгие объяснения.

— Иди за мной, — коротко бросил он и свернул в ближайший переулочек.

Я последовал за ним. Мы прошли по маленькому лабиринту переулков и неожиданно оказались за пределами городка на ровной площадке, заросшей травой. Я остановился, поскольку не понимал, куда и зачем нам идти дальше. Однако мой спутник настойчиво сказал: «Иди прямо, только осторожно» и повёл меня дальше. Метров через десять мы подошли к невысокому обрыву, за которым угадывалась водная масса. Мой спутник вцепился мне в рукав и осторожно подтащил меня к обрыву.

— Смотри, — равнодушно сказал он.

Я глянул вниз и глазам своим не поверил. Метрах в трёх ниже края обрыва находилась небольшая, не шире двух-трёх метров отмель, шедшая вдоль всего берега местной реки, впадающей в Конго полусотней километров южнее. Но самой отмели не было видно. Потому что эта отмель была скрыта под бесчисленными телами крокодилов и крокодильчиков, которые ползали, лежали буквально друг на друге, залезали в воду и вылезали из неё.

— А шесты-то зачем всё-таки? — тупо спросил я.

— Ты туда за водой спустишься? — ехидно спросил меня мой спутник. — Мы шестами воду из реки достаём.

И, окликнув ближайшего обладателя шеста, он показал мне, как это делается: вытащил из кустов завалявшееся там ведро, прицепил его к шесту, протянул его над головами бесчувственных крокодилов, зачерпнул воды и вытянул ведро на обрыв.

Впрочем, я не знал, что и дальше меня ждут впечатления, которые возможны только в Африке. Между Долизи и Пуэнт-Нуаром лежит заросший джунглями горный массив Майомбе. Мне нужно было проехать по этим джунглям сто десять километров, а потом ещё сорок километров до Пуэнт-Нуара по равнине. Исходя из этих теоретических знаний, я легкомысленно решил, что доберусь до Атлантики за три, самое большее за четыре часа.

Первые сомнения закрались мне в голову, когда, проехав километров пять по взбирающемуся вверх склону, покрытому не очень густой растительностью, я увидел, что дорога уходит в тёмный проём между сомкнувшимися стенами деревьев. Ещё через километр пришлось включить фары: слившиеся воедино кроны не позволяли проникнуть солнечным лучам.

Очень скоро я обнаружил, что дорога представляет собой грубо выдолбленный в скале узкий карниз, на котором было невозможно разъехаться двум машинам. «Странно, — подумал я, — а как же они поступают, когда встречаются две машины?» Но хуже всего было то, что край дороги, за которым лежала пропасть, зарос буйной зеленью. Невозможно было определить, где эта зелень растёт из склона пропасти, а где — на карнизе. Я ехал практически шагом, прижимаясь на всякий случай к скалистой стене. Это занятие — проезд от одной опушки Майомбе до другой — заняло у меня семь часов.

Но и это не было самым страшным. Часа через два такой езды мною овладело в буквальном смысле состояние отчаяния, когда я увидел, что дорогу мне преграждают стволы упавших деревьев. Развернуться на этой дороге было невозможно. Ехать задним ходом назад было бы самоубийством. Я тут же вспомнил приятелей-французов, которые крутили пальцем у виска, узнав о моём намерении ехать одному в Пуэнт-Нуар. В памяти всплыла фраза, которую они чаще всего произносили, натолкнувшись на моё упорное пренебрежение их предостережениями: «Раз уж ты такой болван, то хоть топор с собой возьми!» Естественно, я никакого топора с собой не взял — много чести!

И вот теперь я сидел в своей «Волге» и тупо глядел на поваленные деревья. Потом вышел из машины и подошёл к завалу. И тут я увидел, что дорогу преграждают не деревья, а толстые стволы бамбука. Я попробовал оттащить один из них. С трудом, но мне это удалось: при всей их внушительной толщине бамбуковые стволы всё-таки намного легче деревьев. Минут через тридцать, исцарапав и изрезав руки, я кое-как оттащил бамбук к обочине и проехал.

Дальше я ехал, молясь, чтобы не нарваться на какой-нибудь новый, но уже настоящий завал. В этом смысле везение было на моей стороне. Но мои испытания на этом не окончились. Спустя некоторое время я с изумлением услышал урчание какого-то мотора, а потом из-за поворота выполз маленький грузовичок. Я мысленно взвыл от ужаса. Разъехаться было немыслимо.

Однако чернокожий водитель грузовичка никаких признаков паники, к моему удивлению, не выказывал. Он с первого взгляда определил, что видит перед собой очередного самонадеянного европейца, и великодушно предложил: «Километра три назад я проезжал местечко, где, как мне кажется, мы сможем разминуться. Поезжайте за мной». Мы ощупью, медленно-медленно покатили к этому месту — он, пятясь, а я за ним. Доехав до расширения дороги, он прижался к обочине у скалы, дал мне проехать, потом мы поболтали минут пять, и я поехал дальше, уже в уверенности, что больше никаких приключений судьба мне не пошлёт хотя бы из жалости.

Я ошибался грубейшим образом.

Новое потрясение поджидало меня именно в тот момент, когда, выезжая по уходящему вниз склону из ставшего почти привычным мрака джунглей, я увидел метрах в трёхстах за уже поредевшими деревьями небольшую деревушку. Тут я расслабился окончательно. Я видел, что появление моей машины вызвало в деревушке небольшую суету. Её жители медленно направлялись мне навстречу, и тут я увидел на обочине дороги небольшую хижину, в глубине которой мелькнуло некое подобие алтаря, горящие свечи перед странного вида образами. Я остановился и вышел из машины. Из хижины тут же вынырнул молодой конголезец с взлохмаченными волосами и заросший беспорядочной бородой.

«Добро пожаловать в лоно моей церкви, странник!» — кротко произнёс он на безукоризненном французском. Моё расположение к нему резко возросло: по всему было видно, что передо мной интеллигентный человек. Вместе с симпатией возросло и любопытство — что это за церковь и как он здесь вообще оказался. Начиная свои расспросы, краем глаза я увидел, что жители деревни, бредущие к нам, вдруг стали что-то выкрикивать и ускорили своё движение, но не придал этому никакого значения. Молодой человек на всё том же великолепном французском бормотал мне какие-то догматические разъяснения, но на пятой или шестой фразе я потерял к ним интерес, поскольку они были невразумительны, как любые тезисы любой церкви.

«Благодарю за интересную беседу, — сказал я, — рад был познакомиться, а теперь поеду дальше».

То, что я услышал, повергло меня в искреннее недоумение. Не теряя кротких интонаций, мой собеседник заявил мне, что, поскольку я выслушал его проповедь, я стал адептом его церкви, а потому обязан навечно остаться здесь, в этой хижине, чтобы служить богу. Я оторопел. «Это вы так шутите?» — неуверенно спросил я. И тут он в буквальном смысле слова взревел. «Ты останешься здесь, еретик!» — возопил он, хватая меня за руку. Толпа деревенских, которая была уже метрах в тридцати от нас, перешла на бег и разразилась предостерегающими воплями.

Через секунду мне всё стало понятно. Неудавшийся проповедник вдруг кинулся в хижину и вынырнул из неё, вооружённый огромным ржавым мачете. «Умри же, отступник!» — заорал он, занося надо мной своё оружие. Но тут набежавшая толпа быстро и явно привычно обезоружила его, связала и оттащила в хижину.

«Немножко полежит, снова нормальный станет, патрон», — добродушно объяснил мне один из моих спасителей. «Это он каждый раз так, как белый человек к нам приезжает. А вообще он безобидный, мухи не обидит. Пошли лучше к нам в деревню».

И я пошёл за ними, не зная, побыть ли мне с ними или немедленно уносить ноги.

Итак, я добрался до Пуэнт-Нуара, познакомился там с вождём племени баконго, гордо носившего изрядно выцветший мундир сержанта французской армии (венец его карьеры в колониальные времена), и поехал обратно. Горные джунгли Майомбе я преодолел уже более уверенно и, спускаясь по предгорью, решил остановиться и вознаградить себя сэндвичем с ветчиной и кофе, прихваченными мною из Пуэнт-Нуара.

Я вылез из машины, уселся на капот и принялся жевать сэндвич, запивая его кофе из термоса. До Браззавиля оставалось ещё четыреста километров, но дорога уже пролегала по саванне, и я был уверен, что к вечеру успею добраться до дома. Вокруг не было ни души. Где-то в гуще деревьев верещали какие-то птицы, в траве было полно непонятных шорохов, пекло солнце, дул ветерок, и мне было ужасно хорошо сидеть вот так на машине, поставленной прямо посреди тропы, зная, что она никому не может помешать, и безмятежно раздумывая о предстоящей дороге.

Вокруг моего сэндвича стали, естественно, виться мухи. Поглощённый размышлениями, я сначала машинально отмахивался от них, но когда почувствовал довольно болезненный укус, стал к ним присматриваться. Мухи меня удивили своим внешним видом. Это были не обычные мухи, каких полным-полно в Москве, Симферополе, Париже и даже в том же Браззавиле, а какие-то странные. Они были меньше наших чёрных мух, стального цвета и с крылышками не закруглёнными, а обрезанными по прямой линии. «Интересно, что это за мухи? — подумал я. — Приеду в Браззавиль, спрошу у кого-нибудь, может, это местная порода такая». И на этом забыл о них, поскольку нужно было ехать дальше.

Здесь я на время прерываю мушиную тему, чтобы перейти к дальнейшему этапу моего путешествия с курами и быками. А о мухах я, строго соблюдая хронологический порядок, расскажу в конце этого повествования.

И я поехал дальше, спускаясь всё ниже на латеритовую равнину. Надо вам сказать, что колея, проложенная здесь не очень многочисленными машинами, шла между двумя практически непроницаемыми стенами так называемой слоновой травы. Её густо растущие толстенные стебли возвышались над дорогой метра на два, так что для того чтобы две встречные машины могли разъехаться, нужно было специально искать участок пошире. Запомните это описание, поскольку оно играет важную роль в дальнейших событиях.

Места, по которым я ехал, были не очень населёнными, автомобили практически не встречались (за весь путь туда и обратно я встретил только три грузовика, не считая три-четыре легковые автомашины, совершавшие рейсы между соседними деревушками). Самих деревушек, стоявших у дороги, было тоже мало: в горных джунглях их просто не было, а на равнине — максимум семь-восемь. Появление автомашины, да ещё с белым человеком за рулём, было для местных жителей грандиозным событием. Когда я въезжал в деревню, стараясь не передавить неизменных и явно непуганых кур, толпами бродивших по улице (запомните, это тоже важно), меня встречали улыбками, приветственными криками, а детишки долго бежали рядом с машиной, отставая от неё лишь когда я выезжал из деревушки.

Однако начиная с четвёртой или пятой деревни, поведение местных жителей резко изменилось. Они уже не улыбались, а с озабоченным выражением лиц исступлённо махали мне руками, явно требуя остановиться. Перемена в их поведении была столь разительной, что я счёл за благо не останавливаться, поскольку не исключал, что в местных жителях начиная со второй половины дня, возможно, просыпаются каннибальские инстинкты. Кроме того, я торопился: темнота здесь наступает неизменно часов в шесть вечера, а я и так рассчитывал добраться до Браззавиля не раньше полуночи.

Между тем полил тропический ливень, дорога раскисла, стала скользкой и покрылась огромными глубокими лужами — словом, мне было не до потенциальных каннибалов, которые, кстати, с наступлением темноты вообще перестали реагировать на моё краткое появление в их поле зрения.

Так я ехал в темноте ещё часа три, скользя от одной травяной стены к другой и проваливаясь в лужи. Наконец я выскочил на участок дороги, где не было дождя и где я мог ехать чуть быстрее. К полуночи я в Браззавиль уже не попадал, а поэтому тем более заторопился. И тут передо мной возникло небольшое стадо коров — пять-шесть дам, привольно бродивших по самой дороге под присмотром огромного быка. Я остановился и посигналил. Коровы панически кинулись в заросли слоновой травы, но бык даже не шевельнулся. Я посигналил снова, стал включать и выключать фары, реветь мотором, но на быка это не произвело ни малейшего впечатления. Наоборот — он развернулся мордой ко мне и угрожающе нагнул голову с огромными рогами. Я помертвел. Не хватало только, чтобы он разбил мне фары, после чего я вынужден был бы ночевать в саванне и, хуже того, в его обществе.

Бык постоял в такой позе несколько минут и, довольный произведённым эффектом, отвернулся от меня и ленивым шагом побрёл вперед. Я обрадовался в надежде на возможность как-нибудь объехать его, оттерев машиной с дороги. Не тут-то было! Как только я приближался к нему сзади, он, разгадав мой маневр, начинал лягаться. Несколько раз его копыта угодили по радиатору, и после этого я оставил эти попытки. Въезжать же в заросли слоновой травы было бы верным способом застрять тут на всю ночь…

Я был в отчаянии. Проклятому быку явно доставляло удовольствие издеваться надо мною, и я было даже подумал, что он специально поджидает на дороге редких автомобилистов, чтобы поразвлечься таким образом. Так прошло минут сорок. И вдруг я увидел сзади свет фар. Кто-то ехал в том же направлении, что и я. Через несколько минут в багажник моей «Волги» уткнулся «Лендровер» с лебёдкой, с мощной решёткой, защищающей фары и радиатор — словом, это была машина, специально подготовленная для единоборства с быками. Я возликовал.

За рулём «Лендровера» сидел пожилой католический священник, а рядом с ним — молоденькая и хорошенькая конголезка. Я вполне уместно заявил ему, что его мне сам бог послал, объяснил, в чём дело, истерически показывая на быка, который стоял неподалёку, явно прислушиваясь к нашему разговору, и предложил кюре проехать вперёд, оттереть быка, а я, следуя за ним вплотную, сумею проскочить мимо моего мучителя. К сожалению, я слишком поздно обратил внимание на то, что кюре был явно смущён и даже недоволен нашей встречей. (Уже потом я догадался, что ему явно не хотелось, чтобы кто-нибудь из европейцев видел его поздно ночью в обществе юной дамы, которую он вряд ли собирался развлекать молитвами). Тем не менее он кое-как объехал меня и поехал вперёд. Коварный предатель! Я думаю, этот грех ему вряд ли удалось замолить перед всевышним! Знаете, что он сделал? Спокойно отпихнул быка и, не обращая внимания на то, следую ли я за ним, рванул вперёд и скрылся за поворотом, вновь оставив меня наедине с моим мучителем.

Я долго оглашал ночную саванну проклятиями в его адрес, но потом понял, что этим делу не поможешь. Надо было как-то выбираться самому. В конце концов мне удалось застать быка врасплох (или ему просто надоела забава), увернуться от его копыт и, уткнувшись машиной в его мягкий левый бок, оттеснить его с дороги. Бык негодующе бежал за мной ещё с километр (не забывайте, на такой дороге я двигался едва ли быстрее его), но наконец отстал. Для пущей безопасности я проехал ещё с десяток километров и остановился, чтобы посмотреть, какой ущерб копыта быка нанесли моей «Волге».

Тут необходимо сделать отступление, чтобы представители постсоветского поколения уяснили себе устройство тогдашней «Волги». Тогда в случае необходимости машины можно было заводить заводной рукояткой. Для неё под радиатором был устроен небольшой тоннельчик, а в глубине тоннельчика была установлена направляющая прорезь для рукоятки.

Так вот, я обошёл машину спереди, взглянул в свете фар на радиатор и… остолбенел. Из тоннельчика строго симметрично торчали две куриные ноги. Меня охватил суеверный ужас: с того момента, как я тронулся в путь после кофейно-сэндвичевого привала, я не останавливался ни разу. Как эти ноги туда попали? Честно говоря, было действительно не по себе. Я осторожно потянул за куриную ногу. Она не поддавалась. Тогда я ухватился за обе ноги и сильно рванул. После этого у меня в руках оказалась целая курица. Думаю, что никто и никогда в мире не держал в руках такую ЧИСТУЮ курицу. Судя по всему, она была омыта водой бесчисленных дождевых луж, которые я проезжал после того, как в результате немыслимого стечения обстоятельств перебегавшая мне дорогу несчастная деревенская курица была затянута под радиатор. Но ещё более невероятным было то, что бедняжка угодила при этом клювом точно в прорезь для заводной рукоятки и прочно там застряла.

Так вот почему деревенские жители пытались меня остановить! Они хотели съесть отнюдь не меня, а всего-навсего курицу…

Латерит — красный глинозём, который под дождём превращается в скользкое и вязкое месиво, а в сухом состоянии становится жутчайшими ухабами

ДУМАЮ, ЧТО НИКТО И НИКОГДА В МИРЕ НЕ ДЕРЖАЛ В РУКАХ ТАКУЮ ЧИСТУЮ КУРИЦУ.

Я с идиотской улыбкой постоял ещё немного с курицей в руках, потом бросил её в травяные заросли и поехал дальше, подавляя приступы нервного смеха.

Ну а теперь вернусь к необычным мухам. Вы, разумеется, поймёте, что после таких приключений мухи напрочь вылетели у меня из головы. Вспомнил я о них совершенно случайно, так сказать, по ассоциации.

Среди моих знакомых браззавильских французов был некто Фёдор (Богданов или Бондарчук, уже не помню), потомственный донской казак, не знавший ни одного русского слова. Он работал в браззавильском филиале Академии естественных наук Франции и занимался местной живностью. Как-то раз, месяца три спустя после моего путешествия в Пуэнт-Нуар и обратно, я забрёл к нему на кружку пива. Мы лениво болтали о том, о сём, как вдруг я вспомнил о моих мушках.

— Кстати, Фёдор, — рассеянно спросил я, — ты не знаешь, что это за мухи такие?

И я пустился в подробное описание своих знакомых мух.

— А-а-а, — небрежно протянул он, прервав меня на полуслове. — Так это же муха це-це.

Не берусь описывать выражение моего лица при этих его словах, но оно, видимо, было таким, что Фёдор всполошился.

— Что это с тобой, тебе плохо?

— Они меня кусали… — коснеющим языком пролепетал я, поняв, что обречён пасть жертвой знаменитой сонной болезни.

Федор всё так же небрежно поинтересовался:

— А где это было?

— В Ма… в Майо… в Майомбе, — с трудом выговорил я.

— Ну и что ты тревожишься? — улыбнулся Фёдор. — Там мы уже лет десять не фиксировали вспышек сонной болезни. Так что успокойся.

Но я не успокаивался.

И тогда Фёдор прочитал мне лекцию, которую, думаю, полезно будет знать и читателям. На тот случай, если они когда-нибудь захотят поехать в Африку.

— Ты знаешь, что муха це-це никогда не отлетает от трухлявого пня, в котором она живёт, дальше, чем на пятьсот метров? Ты знаешь, что для того, чтобы стать переносчицей сонной болезни, она должна укусить больное животное или человека, который окажется в этом радиусе? Ты представляешь, какая доля вероятности в том, что именно эта муха укусила тебя? И понимаешь ли ты, что, если в практически пустынном Майомбе сонной болезни нет уже десять лет, эта вероятность равна даже не нулю, а минус единице, паникёр несчастный!

Тем не менее я на всякий случай окольными путями выяснил у Фёдора, что инкубационный период сонной болезни длится месяцев шесть, и ещё три месяца жил в постыдной неуверенности, тщательно скрывая от него эту слабость.

Теперь вы видите, сколько приключений может подарить Африка всего за один день!

Осенью в Африке зелёный цвет уступает место ржавой желтизне пальмовых листьев. Неподвижная влажность приглушает ломкое шуршание палой листвы на тёплых земляных обочинах. Обманчивый уют европейской осени, загоняющий в замкнутый круг сравнений сквозь мучительное ощущение ускользающего несходства. Не об этом ли смятении чувств печётся древняя философия народов банту, угадывающая растерянность чужака и щадящая его самолюбие: «С чужестранцем, пришедшим к тебе в дом, обращайся, как с неразумным младенцем». Она заранее отпускает вам грех вашей непохожести, вашей принадлежности к другому миру.

…Осенью в африканских городах жёлтые листья падают не на сырую и холодную мостовую, а на раскалённый, плавящийся под солнцем асфальт. Каждый день вплоть до весеннего мангового дождя. Ибо осень в Африке — предвестница весны.

В первые дни моего пребывания в Браззавиле я жил в гостинице «Олимпик», представлявшей собой образец колониальной архитектуры — толстенные стены, уютные, прохладные холлы, широкие, тенистые террасы и прочие удобства, придуманные практичными французами доклиматизаторной эпохи. Единственным недостатком гостиницы было отсутствие ресторана, но оно с успехом восполнялось наличием такого заведения в гостинице «Метрополь», находившейся буквально в пятидесяти метрах от «Олимпика». Рестораном и гостиницей заведовала молодая французская пара Мюллеров (муж был из эльзасских французов, которые до сего дня не могут понять, кто они — немцы или французы). Посещал я это заведение с тем большим удовольствием, что жена Мюллера была сногсшибательной рыжеволосой красавицей и, как мне казалось, проявляла ко мне не только рестораторский интерес. Бог знает, чем бы кончились мои переглядывания с ней в процессе поедания бифштексов с жареной по-французски картошкой и эскалопов по-милански, но всё испортил один эпических масштабов эпизод, который я сейчас расскажу.

Шли недели и месяцы. Я подобрал себе виллу, учредил там корпункт «Известий» и стал в ней жить, время от времени наведываясь в ресторан «Метрополя» и продолжая флиртовать с мадам Мюллер, которую явно не смущало присутствие её добродушного увальня-супруга, вечно корпевшего над фактурами и счетами. И вот, месяца четыре спустя после того, как я съехал из «Метрополя», в Браззавиль приехал корреспондент ТАСС, который тоже должен был открыть там корпункт и которого я хорошо знал по Москве. Советское посольство тоже только-только обосновалось в Браззавиле, и соотечественников там было в этот период не больше десятка человек. Поэтому появление каждого нового приезжего из Союза вызывало огромный интерес в советской колонии. Но на правах коллеги тассовца я монополизировал опеку над ним и сам занялся его размещением в гостинице. Разумеется, это был «Метрополь».

Дальше мой рассказ пойдёт в строго хронологическом порядке.

Мой коллега вывалился из самолёта в браззавильском аэропорту, совершенно оглушённый двадцатишестичасовым перелётом, двумя пересадками, влажной до липкости жарой и диким верещанием местной живности, среди которой гигантские цикады орали с особой бесчеловечностью. Я привёз его в «Метрополь» часам к десяти вечера, впихнул в номер, включил ему кондиционер, показал на нём кнопки, которые надо нажимать в случае нужды, и собрался было уходить. Но тут мой коллега взмолился. Его можно было понять. Сразу заснуть после всех ужасов путешествия он не мог. Торчать одному в номере было выше его сил. Поэтому он предложил мне выпить вместе с ним водки, которую он привёз с собой в индустриальном количестве (как, впрочем, поступали все советские люди в то время). А чтобы окончательно победить мои колебания, он пообещал, что мы будем закусывать чёрной икрой, которую ТАСС ему выделил в представительских целях, наивно рассчитывая, что он будет кормить ею иностранцев, а не сожрёт сам.

Закусывая бутербродами с тогда ещё отменной чёрной икрой, мы напились очень быстро, но ещё сохраняли достаточную трезвость ума. Дело уже шло к завершению нашей импровизированной пирушки, как вдруг где-то ближе к двенадцати ночи кондиционер всхлипнул, лязгнул, завибрировал и перестал гудеть. Наши усилия по его оживлению не дали никакого результата. Я вызвал конголезца-коридорного и показал ему на мёртвый кондиционер. Коридорный пролепетал, что в кондиционерах разбирается только патрон, то есть господин Мюллер, но он уже спит. Я нарисовал туземцу картину страшного скандала, который ждёт господина Мюллера при его утреннем пробуждении, и тот побежал его будить (апартаменты четы Мюллер располагались, естественно, в самом отеле).

Через несколько минут пришёл заспанный Мюллер в халате, любезно пресёк наши извинения, в два счёта починил кондиционер и собрался откланяться. Но тут мы, терзаемые угрызениями совести, предложили ему выпить с нами «настоящей русской водки». Он было стал отказываться, но упоминание о чёрной икре его сломило — кстати, её вкус до сих пор неизвестен подавляющему большинству рядовых европейцев, для которых она остаётся легендарной роскошью.

Мы налили ему полную рюмку водки и безо всякой задней мысли (не забудьте, мы были уже изрядно навеселе) сказали, что по русскому обычаю да в присутствии чёрной икры её надо пить до дна. (Впрочем, даже в трезвом виде мы не могли подозревать, к каким последствиям может привести наша щедрость). Мюллер заколебался, но, покосившись на чудовищно намазанный икрой кусок хлеба, решился и хлопнул рюмку одним махом. Стеная от наслаждения, он торопливо проглотил бутерброд, измазав себе щёки икрой, и весело прокричал: «О, русская водка — это отлично! Давайте еще выпьем!» Умилённые столь быстрым его приобщением к русским обычаям, мы охотно откликнулись на его просьбу, соорудив ему уже гигантский бутерброд с икрой и налив полную рюмку водки. Он выпил водку (опять же одним махом), съел икру и завопил: «Вы мои друзья! Я должен вас отблагодарить! Пошли со мной!»

Описанная мною метаморфоза, превратившая тихого, вежливого французского немца (или немецкого француза) в отчаянного уличного гуляку, произошла в течение пяти-семи минут. То есть в течение того времени, которое нужно было на то, чтобы подряд выпить две рюмки (кстати, не очень большие) водки и съесть два бутерброда с икрой.

Мы почуяли неладное, но было уже поздно. Тем более что мы пили вместе с ним и захмелели ещё больше.

Мюллер встал и нетвёрдыми шагами повёл нас в свой винный погреб, по пути объясняясь нам в вечной любви и дружбе. Коридорный, увидев хозяина в беспрецедентном состоянии, бдительно последовал за ним, бросая на нас недружелюбные взгляды. В погребе стояли бесчисленные полки, от пола до потолка заполненные всеми видами спиртного со всех концов планеты — от рисовой водки до рома и от виски до французских вин.

Мюллер стал подряд снимать эти бутылки с полок и совать мне в руки с криками «Ты мой друг, я тебе её дарю!» Слава богу, бдительность коридорного меня спасла: я брал бутылку из рук Мюллера, который двигался дальше, передавал её коридорному, который шёл за мной, тот ставил её обратно на место, и церемония повторялась до тех пор, пока мы не обошли весь погреб. Мюллер совершенно естественно побрёл в наш номер, сел в кресло, потребовал ещё рюмку водки, выпил её и… мгновенно отключился. Именно отключился, не заснул, а вырубился. Все наши попытки привести его в чувство были бесполезны. Он не реагировал ни на тычки, ни на пощёчины, ни на крики в самое ухо. А время шло.

Мы не на шутку перепугались. Представить себе, что три несчастные рюмки могут довести здорового мужика (метр девяносто, мускулатура борца) до такого состояния, мы просто не могли. Тем более что в каждом из нас сидело, по меньшей мере, уже с десяток, если не больше, этих рюмочек, а мы ещё были, что называется, в сравнительно вменяемом состоянии.

Коридорный стал причитать и метаться в поисках выхода из положения. Мой приятель тоже воображал себе всяческие ужасные последствия своего нарушения в первый же день «правил поведения советских граждан за границей». И тогда я решил разрубить этот гордиев узел.

— Ты знаешь, где спит твой патрон? — спросил я конголезца.

— Да, патрон, — ответил тот.

Тогда я схватил Мюллера за ноги, велел своему приятелю взять его за плечи, а коридорному сказал, чтобы он вёл нас в апартаменты господина Мюллера. Я совершенно не помню, как мы туда шли. Мюллер был весьма увесист, и тащить его было трудно. Зато отчётливо помню следующее.

Мы вошли в его апартаменты. Сначала было некое подобие прихожей. Оттуда мы попали в просторную гостиную, в глубине которой была широкая застеклённая дверь, ведущая, как я понял спустя несколько секунд, в спальню. Судя по всему, мы наделали достаточно шума, поскольку, уже подтаскивая Мюллера к двери его супружеского алькова, я услышал пронзительный женский визг. Коридорный открыл перед нами двери спальни (надо же было как-то внести туда бедолагу Мюллера), и передо мной предстала следующая картина: моя рыжеволосая красавица, судорожно прижимая ко рту воротничок обольстительной прозрачной ночной рубашки, стояла на подушках в изголовье супружеской кровати, припав спиной к стене в позе княжны Таракановой. Кстати, это облегчило нашу задачу, поскольку уложить бездыханного Мюллера на пустую кровать было легче.

Сейчас, когда я мысленно вижу эту сцену, я сам не верю, что это было. Но, увы, я рассказываю сущую правду до мельчайших деталей.

Помню, что, продвигаясь к кровати под истерически-недоумевающим взглядом госпожи Мюллер, я умудрялся делать какие-то нелепые курбеты и на изысканном французском бормотать извинения за неурочное вторжение. Подойдя к бортику кровати (это я помню совершенно отчётливо), я скомандовал приятелю: «Ра-а-аз, два-а-а, три!» и, раскачав тело несчастного Мюллера, мы бросили его на кровать.

После этого я стал спиной пятиться к выходу из спальни, то и дело расшаркиваясь перед мадам Мюллер, которая продолжала недвижно стоять на кровати над телом мужа подобно дочери Лота, превращённой в соляной столб.

«О, РУССКАЯ ВОДКА — ЭТО ОТЛИЧНО! ДАВАЙТЕ ЕЩЕ ВЫПЬЕМ!»

Заглянуть в «Метрополь» я рискнул лишь дней через пять, когда по городу среди старожилов поползли слухи о странном недомогании «старины Мюллера», который вот уже который день не показывается за своей ресторанной конторкой, вынуждая свою очаровательную жену работать за двоих.

Я осторожно заглянул в ресторанный зал. На месте Мюллера озабоченно возилась с бумагами моя рыжеволосая прелестница. Когда она подняла на меня глаза, я понял, что чем быстрее я исчезну из поля её зрения, тем больше у меня останется шансов не быть битым любым предметом, который попадёт ей под руку.

Судя по всему, Мюллер выкрутился из ситуации, свалив всё на коварных русских. Не исключаю, что он рассказывал жене, что мы угрожали ему жестокими репрессиями, если он не выпьет, скажем, за здоровье всех без исключения членов политбюро ЦК КПСС или что-то в этом же роде.

Я так и не узнал, что произошло с Мюллером в ту злополучную ночь. Одно из двух: либо его организм совершенно не выносил крепкого алкоголя, либо, напротив, он был алкоголиком со стажем, но закодированным. Не исключаю, что если бы не икра, он так и не поддался бы соблазну выпить водки.

Но я до сих пор ругаю себя за то, что не догадался пригласить на нашу пирушку и его жену. Перед чёрной икрой она бы точно не устояла.

До кучи фильм про холодную войну, которая затронула в том числе и самый жаркий континент нашей планеты:

Холодная война - глобальная геополитическая, экономическая и идеологическая конфронтация между Советским Союзом и его союзниками, с одной стороны, и США и их союзниками - с другой, длившаяся с середины 1940-х до начала 1990-х годов. Две сверхдержавы-победительницы во Второй мировой войне, пытались перестроить мир согласно своим идеологическим установкам. Выражение «холодная война» впервые употребил 16 апреля 1947 года Бернард Барух, советник президента США Гарри Трумэна, в речи перед палатой представителей штата Южная Каролина. Внутренняя логика противостояния требовала от сторон участия в конфликтах и вмешательства в развитие событий в любой части мира. Усилия США и СССР направлялись, прежде всего, на доминирование в политической сфере. С самого начала противостояния развернулся процесс милитаризации двух сверхдержав. США и СССР создали свои сферы влияния, закрепив их военно-политическими блоками - НАТО и ОВД. Хотя Соединённые Штаты и СССР никогда не вступали в прямое военное противостояние, их соперничество за влияние часто приводило к вспышкам локальных вооружённых конфликтов по всему миру. Распад СССР и Варшавского договора, можно считать окончанием «Холодной войны».

Комментарии

Отправить комментарий