Шведская пехота XVIII века

Интересная, для любителей истории, статья, из которой можно узнать о нелегкой службе шведской пехоты времен Северной войны, когда многие военные события происходили под стенами Нарвы.

Бонусом скан книги "Великая Северная война : униформа и знамёна"

Рекрутчина, братцы, дело тяжкое: тебя забирают из твоего дома от родителей, жены и детей, и шанс на то, что ты их ещё увидишь когда-нибудь весьма мал. Конечно, можно надеяться, что твой полк, пройдя огонь и воду, вернется домой, а вместе с ним и ты. Гордый. Сияющий. В орденах и с почестями…. Да «щаз»! Ордена тогда солдатам были не положены, максимум на что ты вправе рассчитывать, что за счет неприятеля можно «поправить» свое материальное положение (пограбив или получив некую премию от командования, что, впрочем, было едино, ибо дабы не разорять полковую казну старшим офицерам проще было позволить своим подчиненным «отработаться» на покоренной территории).

Еще данная система являлась тяжелым бременем для государства, т. к. призвав своего подданного однажды, ты уже вроде и не мог его просто так взять и отпустить домой, если его здоровье и возраст не препятствуют прохождению дальнейшей воинской службы.

Были и плюсы: армия профессиональна и имеет, в большинстве своем, ярко выраженный национальный характер. Никаких контрактов со всякой правовой казуистикой: ты принадлежишь только своей Родине, а твой командир — это теперь твой «отец», в чью задачу входит накормить и обеспечить тебе минимум комфорта для исполнения твоих обязанностей согласно Уставу. Никаких сроков службы, всё. Ты принадлежишь только своей стране. Она может тебе заплатить, а может «забыть», притом совершенно не опасаясь что ты куда-то денешься, поскольку знает, что военную форму ты будешь носить не 5-6 лет, как у англичан и французов, а минимум лет 20. Сбежать можно, но…. ЧТО ТЕБЯ ЗА ЭТО ЖДЕТ?

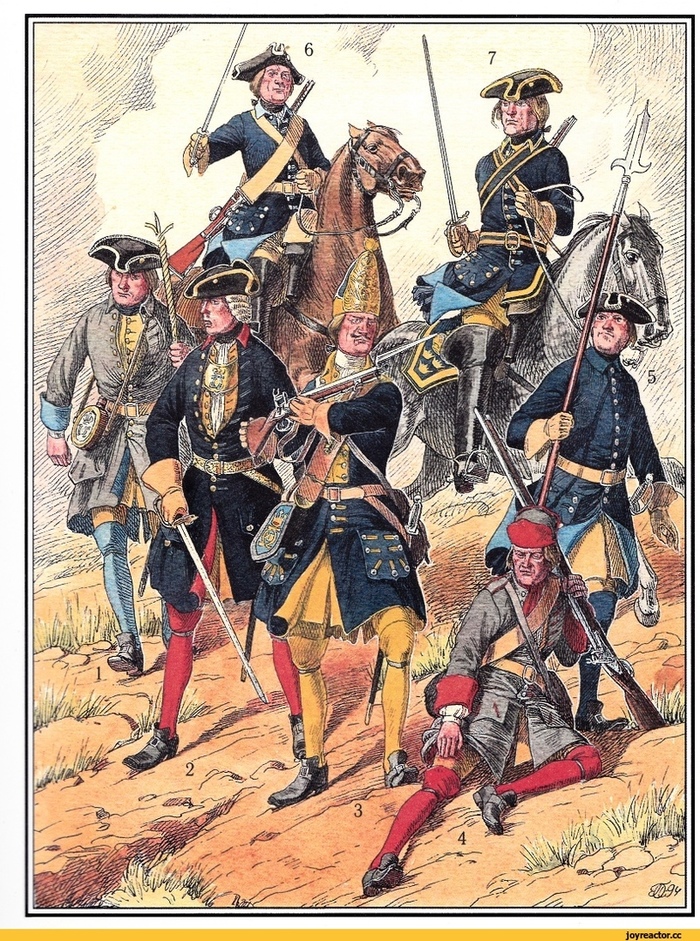

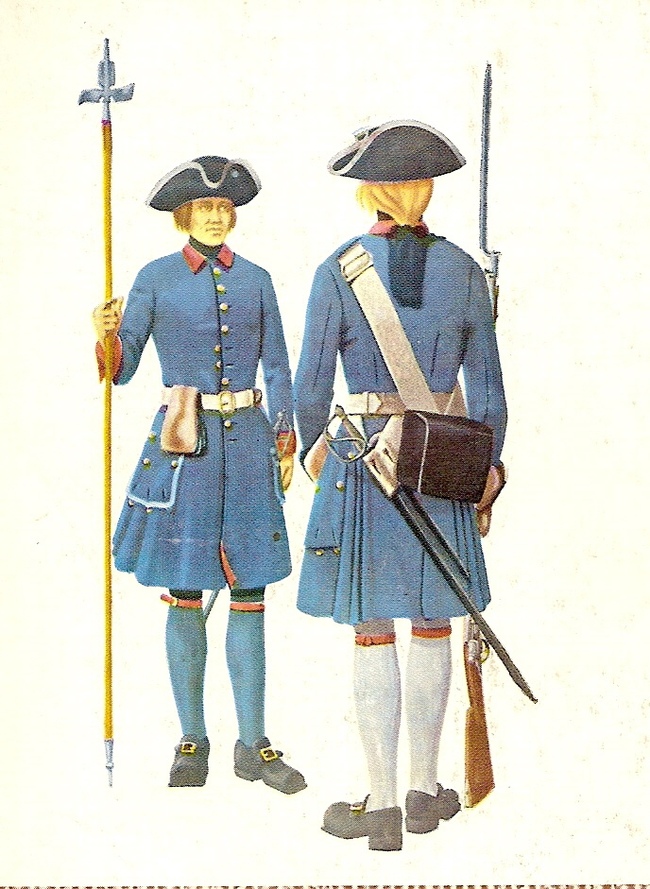

Шведы времен Северной войны: 1 — Артиллерист, 2 — Офицер Нерке-Вермландского полка, 3 — Гренадер, 4 — Мушкетер Ёнчёпингского пехотного полка, 5 — Унтер-офицер пехоты, 6 — Рядовой драгунского полка, 7 — Лейб-драбант.

Шведы пошли дальше, чем банальная рекрутчина или обычный найм на службу. Они стали придерживаться системы под названием «Индельта». Связано это было с тем, что как и в недавно описываемой мною Шотландии, в Швеции было весьма сложно вести сельское хозяйство и отрыв рабочих рук от земли весьма негативно сказывался на экономике как отдельной области (лёна, т. е. губернии по-нашему), так и государства в целом. Поэтому, было решено отдавать в армию не «всех и сразу», а по очередности. Что я имею в виду? Дело в том, что при системе индельты на службу выставлялся один человек с 2- 15 крестьянских дворов (в зависимости от области и численности населения лёна). Итак, в мирное время один солдат служит , другой примерно знает что может занять его место (таки-да, военкоматы не дремлют!) и проходит воинские сборы, где колхозное стадо превращается в дисциплинированную линию. В случае войны, когда тот, кто проходит «действительную» отбывает в зону боевых действий, его место в казарме занимает тот, кто «примерно знал» что так и будет, а уже третий человек теперь готовится «в случае чего» занять место второго.

Что ж, предлагаю поговорить о солдатах немного более, чем мы с тобой, уважаемый читатель, разговаривали об этом выше…

Деревня Хвирцбода — место так себе, хотя по некоему недоразумению и зовется городом. Когда-то она принадлежала могущественной семье Делагарди, но с падением её влияния все лакомые куски тогдашнего бизнеса были растасканы всякими Стенбоками и Буйе…. В итоге, как говорится, «паны дерутся — у холопов чубы трещат», и поставленная в начале XVII века Юханом Понтуссоном Делагарди мельница долгое время оставалась единственным выгодным предприятием в округе, ибо многие крестьянские дворы именно туда везли зерно, и именно вокруг неё, порой, образовывалось что-то вроде стихийного рынка.

Наш друг Андреас в свои 18 лет весьма сильно тяготился судьбой, ибо гнуть спину в поле ему было «не с руки», наследство, даже если все его братья вдруг разом умрут, это кусок земли и ветхий земляной дом, а из «развлечений», помимо тяжелого крестьянского труда, залезть в лодку и отправиться куда-нибудь по воде от порога Висбошен к озеру Меларен…. Флот! Ему хотелось на флот Его Величества! Однако, судьба-злодейка распорядилась по-своему и Андреас это понял, когда увидел на пороге своего дома военного, в ком не сразу узнал старшего брата Улофа. Из разговора выяснилось, что Вестманладский пехотный полк отбывает в полном составе в Саксонию, а место командированных должны занять запасники.

По прибытии в Вестарос (нет, я не фанат «Игры престолов», хотя Лина Хиди очень даже ничего, Вестарос — это город такой в Швеции, центр лёна Вестманланд) новобранцев, как это водится, раздели до «адамовых нарядов» и тщательно осмотрели на предмет различных хворей. Кто-то со счастливым лицом, с блаженством вслух вспоминая свою «случайную возлюбленную», отправился обратно домой, ну а Андреас, помывшись и побрившись облачился в мешковато сидящую форму синего цвета с желтым подкладом и желтыми штанами.

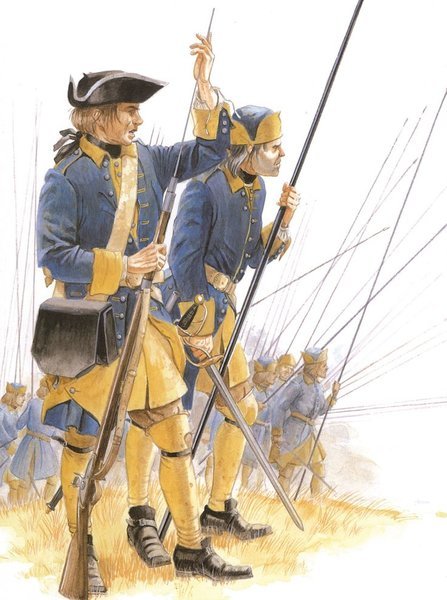

Мушкетер и пикинер

Чего, собственно, горевать, думалось нашему другу, пока под бревенчатыми сводами казармы он прилаживал новую одежду, когда мне теперь будет выделен участок земли (а на нем ещё и дом, МОЙ ДОМ, построят), меня теперь за государственный счет накормят и оденут?

«Эй вы, неучи, - сердито крикнул мужчина в треуголке с золотым галуном поверх белого, - если порвете вот так вот натягивая на свои немытые лапы чулки, то я вас сам всех порву, по праву вашего унтер-офицера… Кстати, разрешите представиться: капрал Балк!» - и тут же раздались сдавленные смешки: «Есть, капрал Бревно!!!» - однако, унтер вовсе не обиделся, ехидно заявив, что с интересом посмотрит, какие фамилии получат новые солдаты его капральства. О чем я?

Понимаете, в Швеции очень долгое время, до конца XIX века, крестьянское сословие никаких родовых фамилий не имело и люди звались по именам своих отцов. Так, наш герой полностью именовался Андреас Юханссон, ибо сын Юхана, его брат именовался Улофом Юханссоном.

С женскими именами все было примерно также. Представьте себе, живет на свете очень красивая девушка (ну, ОЧЕНЬ!) и зовут её, допустим, Нина, а её отца — Евгений. В шведском варианте ту, о которой я вам сейчас говорю, звали бы Нина Евгенсдоттер, т. е. «Нина дочь Евгения». Девушек в королевскую армию тогда не призывали, поэтому тему женских имен и отчеств предлагаю оставить.

Таким образом, получаем кучу Юханссонов, Томссонов, Андерссонов, Магнуссонов…. Кому приказ-то отдавать? Крикнешь: «Бьёрнссон!!!! Жги!!» - а команду услышит другой Бьёрнссон, который сидит в куче пороха…. Раздается большой «Ба-бах!», «не тому» Бьёрнсону, чудесным образом, хоть бы хны (ибо дуракам везёт), а офицер, после вопля «Йоооо..….» с кучей старошведской словесности начинает орать, что он приказывал гренадеру Бьёрнссону запалить фитиль гранаты, а не мушкетеру Бьёрнссону жечь порох….

Так вот, дабы исключить подобный ход вещей верховным главнокомандованием было принято решение о наречении рядового и унтер-офицерского состава «солдатскими именами», которые, по сути, выполняли роль фамилий.

Например, нашего друга с момента поступления на действительную воинскую стали звать Андреас Юханссон Ску-младший, ибо Ску-старшим был его брат Улоф. Почему именно Ску? Ну, потому что Улоф по молодости своей совсем не дружил с солдатской обувью, которая ему натирала все что только можно на его ступне и не хотела никак прилаживаться. Он никак не мог ни маршировать, ни даже просто ходить ровным и неторопливым шагом. Секрет оказался прост: ботинок был малого размера, но Улоф из страха перед новым местом боялся об этом сказать, пока его капрал, обеспокоенный за боеготовность своих подчиненных, не решил сам разобраться в чем дело. Обувь заменили, но фамилия Sko, т. е. «Башмак», теперь привязалась намертво. Естественно, в боевой обстановке младшего брата бы звали просто Ску, а вот случай, когда бы он очутился рядом со своим старшим, увы, не оговорили….

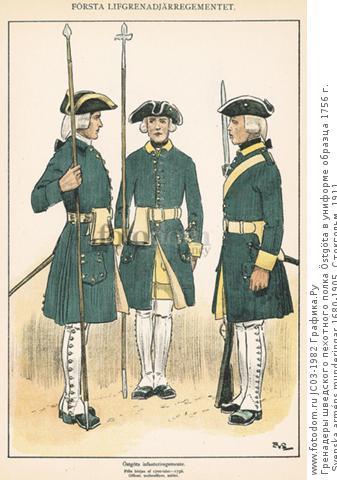

Шведская армия времен Семилетней войны 1756-1763 гг.

Наш друг оказался в большой семье, где помимо него было ещё 1200 человек, ну а то капральство, где он служил состояло из 25 солдат: один капрал и 24 рядовых. Скорее всего рота, куда он попал, станет именоваться Хвирцбод, по названию местности откуда были взяты новобранцы. В самой роте было 144 солдата и 6 офицеров (о них чуть позже). Ну и какой же полк, да без «батяни-комбата»? Шведы тут не исключение, и в каждом пехотном полку было аж два командира батальона в чине майора/подполковника каждому из которых подчинялась половина личного состава полка (600 человек).

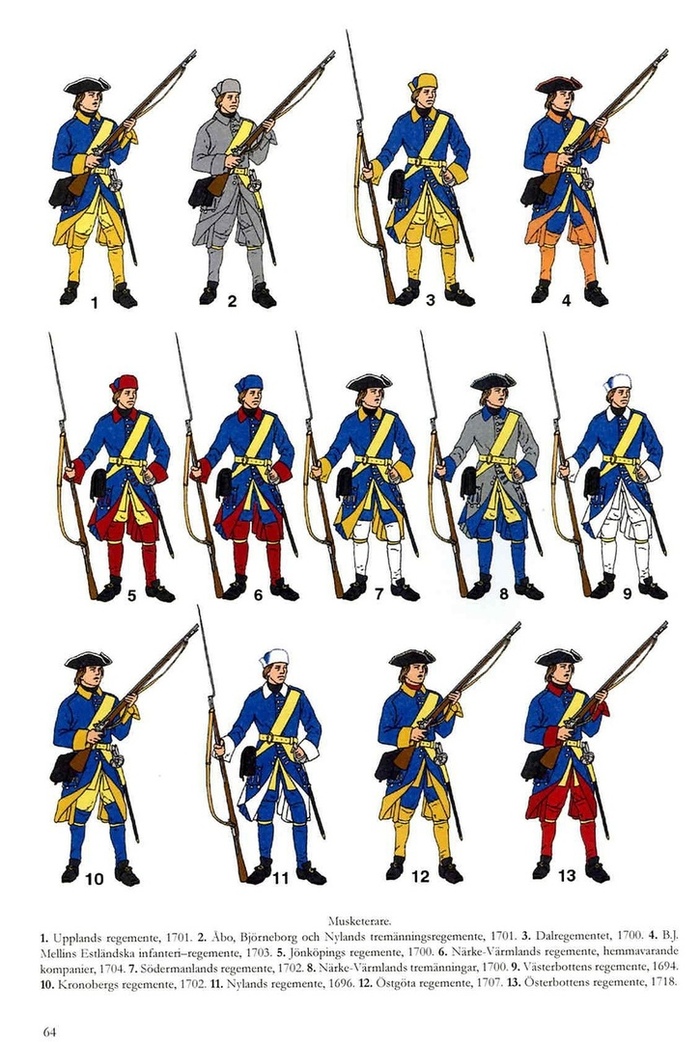

Форма была преимущественно синего цвета (кафтан) с желтыми штанами, обшлагами, воротниками и чулками (кстати, чулки из лосиной кожи имели так же желтоватый цвет). Однако, были и исключения из правил. Так, например, Нерке-Вермландский и Ёнчепингский полки, при синем кафтане, имели чулки и подклад красного цвета, а Вестерботенский — белого.

Разновидности обмундирования шведской армии 1700-1721 гг.

Встречалась, также, и форма серого цвета, но в пехоте её носили, чаще всего, соединения из Прибалтики (ну, а так — артиллеристы в основном). Унтер-офицеры, кстати, помимо серебряного цвета в галунах и на «железках» могли носить синие чулки.

И да, наш друг понял, что жизнь налаживается, когда получил свою первую обеденную порцию — щи с мясом, кусок каравая и глоток вина «для бодрости». Как вы понимаете, такое богатое угощение в те годы на гражданке было доступно не всем!

В целом, ему крупно повезло: вместо того чтобы таскать с собой пику длиною свыше 5 метров, он носил мушкет, примыкая штык по команде своего офицера.

Мне одному кажется, что пикинеры тут немного неправильно держат свои пики?

Что ж, пожелаем Андреасу Юханссону Ску-младшему удачи! Пожалуй, настало время нам с ним попрощаться. Хочется выразить искреннюю надежду, что Андреас сменит свой простенький солдатский кафтан на тот, что расшит легким серебряным галуном, а на его треугольной шапке, поверх белого солдатского, будет красоваться капральский золотой галун! Да, удачи, Андреас, и запасайся теплыми вещами! У нас на Урале и в Сибири холодно!

Итак, подведем тут небольшой итог: пехотные полки шведской армии именовались по территории на которой они находились (Вестманландский, Уппландский, Нерке-Вермландский) и набирались, соответственно, из лиц, населявших тот или иной лён.

Как говорится: «нашли дурака»

Конечно, помимо полков индельты существовали и наемные соединения, но они были в меньшинстве,и вербовка туда мало чем отличалась от того что было в Европе (дескать, не пей с незнакомцами!).

Офицеры.

У каких же офицеров «сердце не было под прицелом» за свою Родину? И у шведских тоже!

В целом, простые армейские командиры одевались чуть получше, чем солдаты. Так, например, их кафтан прошивался золотым галуном, а эфес шпаги был позолочен (у унтеров он был серебряного цвета). Всё это делалось для того что бы, как у нас в России говорится, «генерал-лейтенанта с прапорщиком не перепутать» даже во хмелю. Также, шведские армейские офицеры, в отличии от унтер-офицеров, носили золотые пуговицы и белые галстуки. В принципе, неплохой ориентир даже для чужих подчиненных, которые волею случая остаются без своего командира и которыми ты вынужден командовать. Я сейчас говорю о стандартном наборе мундира. Однако, вы же понимаете,чем звание больше и должность выше, тем больше возможностей у человека как-то выделиться.

Шведский офицер — крайний слева. Судя по кафтану и обувке — кавалерист.

Все они были дворянами и, потому, солдатских наречений, при поступлении на действительную воинскую службу, не требовалось. Выше я уже говорил, что шведская армия (точнее, полки индельты) являлась национально однородной по своему составу, и офицеры, чаще всего,были шведами по национальности.

Безусловно, встречались и немцы (чаще из Эстляндии, например, Шлиппенбахи), были и финны, а были и…. Не поверите, русские! Ну, можете не верить, но комендант крепости Ниеншанц полковник королевской армии Иван Григорьевич Опалёв (у шведов он звался Юхан Опалофф) на вас за это очень сильно бы обиделся!

Унтер-офицер (слева) и солдат (справа) финского полка могли выглядеть так.

Образовательный уровень у представителей командных должностей был разным, но все ведь зависело в том числе и от возможностей семьи. Например, генерал Карл Густав Реншильд (который при Фрауштадте в 1706м году разбил саксонцев) имел университетское образование, а вот Армфельдт, который тоже Карл Густав («Марш смерти каролинеров», Сабатон «Руина империи», и все прочее), ничего за душою и в уме, кроме службы, больше не имел… Так что как и всюду в те годы, офицер армейских полков (пехота и кавалерия) умел читать-писать-считать. К этому можно прибавить знание родного языка — немецкого, финского или, в редких случаях, русского.

Одно можно сказать наверняка: военная служба являлась для шведов весьма почетным занятием, но не сказать что таким уж любимым (немалое количество шведских офицеров, попавших в русский плен и реализовавших себя по торговой части и по хозяйственной тому явное подтверждение!).

С продвижением все было вполне и на уровне. По крайней мере права покупки должностей в шведской армии не существовало, но и на одном месте какой-нибудь лейтенант или капитан долго не сидели, если их качества позволяли им двигаться далее по служебной лестнице.

Питание командного состава, по крайней мере в походе, мало чем отличалось от солдатской кухни: каша, бульоны, овощи, мясо, хлеб, вино, что способствовало в том числе развитию хронического алкоголизма более тесных отношений с рядовым составом. Дескать, мой командир роты, капитан, ест то же самое что и мой сержант, мой капрал и я… И пьют не хуже!

В бою шведская пехота,строилась в несколько шеренг, и первая шеренга, осуществив выстрел, разворачивалась и уходила в тыл линии для перезаряда оружия, дабы продолжить применять огнестрельное оружие, далее била вторая, и так далее. К слову, рукопашный бой — очень сильная сторона боевой подготовки в королевской армии, что было замечено русским царем Петром Великим. Потому многие пленные шведы использовались для обучения регулярной русской армии.

Заканчивая рассказ об армии северного королевства я бы хотел сказать, что хотя в Северную войну она понесла достаточно тяжелое поражение, но на её боеспособности оное не отразилось смертельным образом, и русско-шведские войны 1741-1743, а также 1788-1790 (особенно последняя) наглядно показали: система пополнения и подготовки кадров у шведов работала превосходно!

С уважением ко всем прочитавшим, Хандога Дмитрий

Великая Северная война : униформа и знамёна

Первый альбом : "The Great Northern War 1700 - 1721 Colours and Uniforms" / "Великая Северная война. 1700 - 1721 Цвета и Униформа" (Швеция) : Lars-Eric Höglund , Åke Sallnäs - Acedia Press , Karlstad , Sweden 2000.

Второй альбом : "The Great Northern War 1700 - 1721, II . Sweden's allies and enemies . Colours and Uniforms" / "Великая Северная война. 1700 - 1721, 2-я часть. Шведские враги и союзники. Цвета и Униформа" : Lars-Eric Höglund , Åke Sallnäs , Alexander Bespalov - Acedia Press , Karlstad , Sweden 2006.

ЗЫ . Осторожно - 303 страницы. Но , оно того стоит. Присутствуют краткие справки по всем полкам ( шведским , русским , и др. , принимавшим участие ) . Мне показалось - довольно интересно. Выбивается из ряда обычных альбомов об униформе. Единственное - качество сканирования . Тут - минус ) .

Комментарии

Отправить комментарий