Почему австралийские звери напоминают инопланетных существ

Со времен Дарвина биологи знают, что самые интересные эксперименты эволюции проходят на островах. А если отрезать от остального мира целый континент, то результаты будут еще более удивительными. Именно это произошло с Австралией, природа которой после 30 миллионов лет изоляции стала напоминать инопланетную. Эволюция здесь шла своим путем: например, многие экологические ниши заняли сумчатые, которые почти исчезли в остальном мире, не выдержав конкуренции с плацентарными млекопитающими. А разнообразие сред обитания позволило появиться многочисленным видам птиц и рептилий. При этом большинство обитателей Австралии — эндемики, то есть встретить их можно только здесь.

Утконос

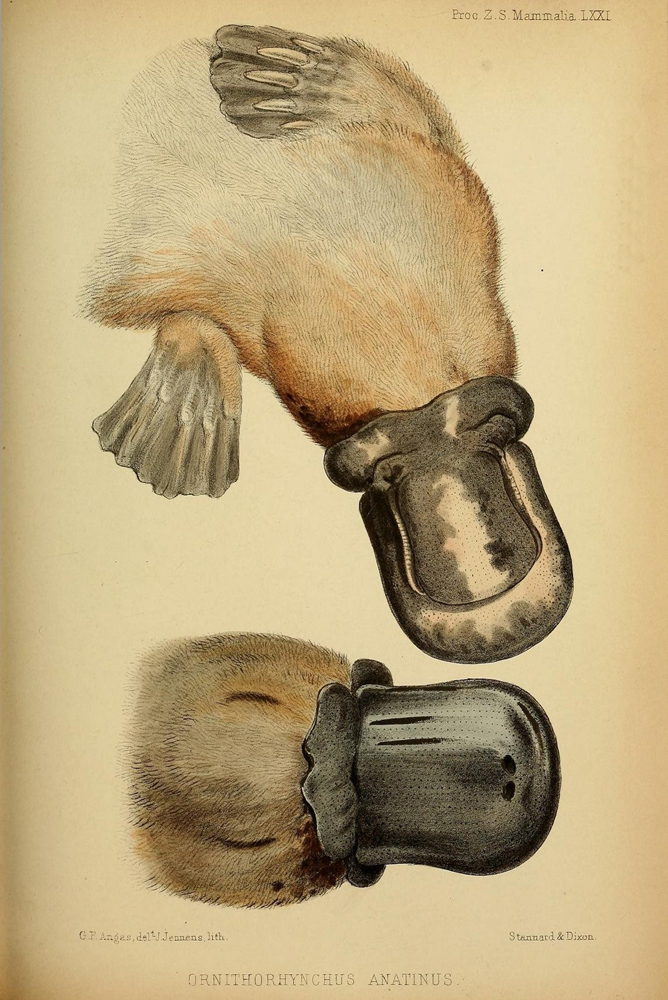

Утконос. Иллюстрация из книги Джона Гульда «Млекопитающие Австралии». Лондон, 1863 годNational Library of Australia

Утконос. Иллюстрация из книги Джона Гульда «Млекопитающие Австралии». Лондон, 1863 годNational Library of Australia

Австралия — родина множества причудливых созданий. Однако если выбирать из них самое необычное, то победу наверняка одержит утконос (Ornithorhynchus anatinus) — зверь с утиным клювом, густой шерстью и бобровым хвостом, который живет в воде и откладывает яйца. Первая встреча европейских ученых с этим животным окончилась конфузом. Когда в 1798 году его тушку привезли в Великобританию, многие зоологи решили, что перед ними искусная подделка, и даже попытались найти на ней следы швов, соединяющих утиный клюв с телом бобра. А те, кто все-таки поверил в реальность утконоса, сочли его противоестественной помесью птицы и зверя.

1 / 2

Клюв утконоса. Иллюстрация из тома «Млекопитающие» издания «Трудов Лондонского зоологического общества» за 1848–1860 годыHarvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

2 / 2

Утконос. Иллюстрация из альбома, посвященного экспедиции Иоганна Христиана фон Шребера, «Млекопитающие в образах природы». Германия, 1774 годHarvard University, Museum of Comparative Zoology, Ernst Mayr Library

Сегодня ученые знают, что утконос вовсе не гибрид, а млекопитающее — правда, очень примитивное. Подобно рептилиям, утконосы откладывают мелкие яйца, покрытые кожистой скорлупой, однако вылупившихся из них детенышей выкармливают молоком, которое вытекает из расширенных пор на брюхе матери. Другая птичья черта утконоса — мягкий клюв, усеянный чувствительными к электричеству клетками. С его помощью зверь находит под водой пищу: червей, раков и других беспозвоночных. А еще у самцов утконосов есть ядовитые шпоры, которые используются в брачных турнирах.

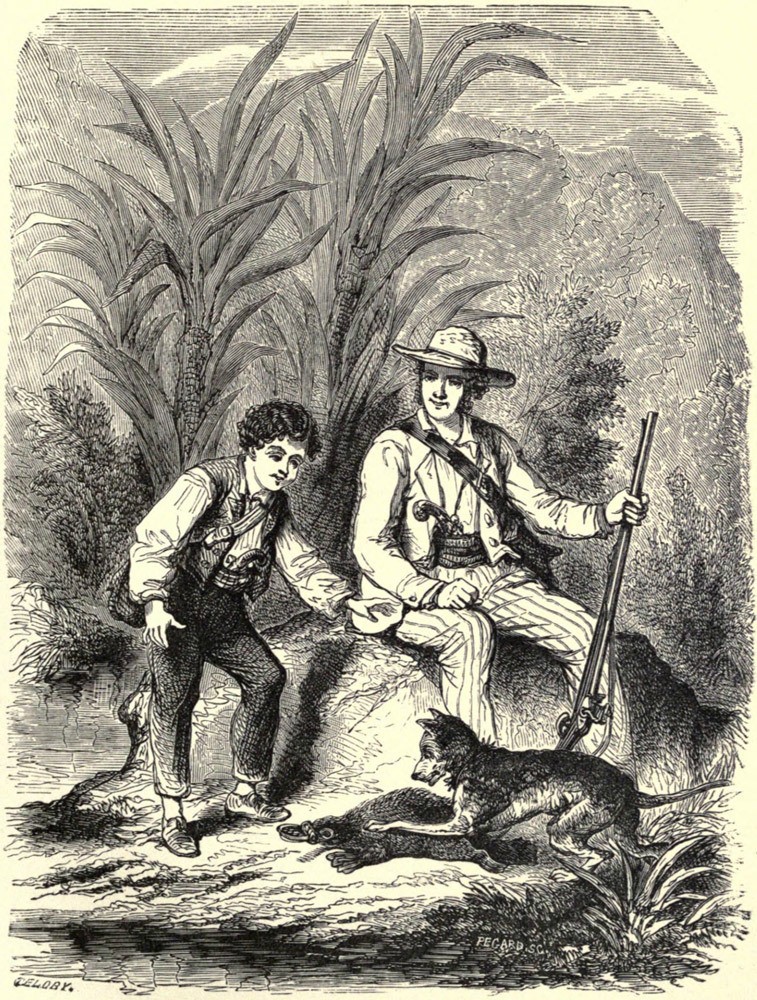

Мальчик с отцом наблюдают, как их собака травит утконоса. 1891 годWikimedia Commons

Мальчик с отцом наблюдают, как их собака травит утконоса. 1891 годWikimedia Commons

В прошлом австралийцы охотились на утконосов ради их меха. Человеческая активность, например вырубка лесов и загрязнение рек, и сегодня наносит вред популяции этих удивительных зверей, однако нельзя не признать, что отношение к ним изменилось. В наши дни утконосы превратились в один из главных символов Австралии, а также приманку для туристов. Неудивительно, что одним из талисманов летних Олимпийских игр в Сиднее в 2000 году был выбран утконос по имени Сид. Его партнерами стали другие австралийские эндемики: смеющаяся кукабара Олли и ехидна Милли. Ехидны, кстати, приходятся утконосам ближайшими родственниками: оба вида относятся к отряду однопроходных, который не встречается за пределами Австралии и соседней Новой Гвинеи.

Сумчатый волк

Сумчатый волк. Иллюстрация из книги Джона Гульда «Млекопитающие Австралии». Лондон, 1863 годNational Library of Australia

Сумчатый волк. Иллюстрация из книги Джона Гульда «Млекопитающие Австралии». Лондон, 1863 годNational Library of Australia

В 1642 году нидерландский мореплаватель Абель Тасман причалил к берегам острова, который позже получит его имя. Группа, отправленная им на обследование неизвестной земли, вернулась с тревожными новостями: ее члены наткнулись на следы диких зверей с когтями как у тигров. Это была первая встреча европейцев со следами сумчатого волка (Thylacinus cynocephalus) — самого крупного сумчатого хищника, дожившего до современной эпохи. На протяжении последующих столетий белые колонисты будут опасаться этих зверей, ложно обвинять в убийствах скота и нещадно преследовать.

1 / 2

Сумчатый волк напал на утконоса. Иллюстрация из «Cassell’s Natural History». Лондон, 1896 годNorth Carolina State University Library

2 / 2

Сумчатый волк. Иллюстрация из «A Handbook to the Marsupialia and Monotremata» Ричарда Лидеккера. Лондон, 1896 годSmithsonian Libraries

Одного взгляда на изображение сумчатого волка достаточно, чтобы понять, почему европейцы так его невзлюбили. Этот зверь выглядит точь-в-точь как обычный волк, с хищными повадками которого они были хорошо знакомы. Иллюзию портит разве что длинный хвост и желтовато-бурая окраска с поперечными темными полосами на спине и пояснице. Тем не менее сходство сумчатого и настоящего волков — не свидетельство их родства, а всего лишь результат конвергенции (так биологи называют явление, при котором виды, происходящие от разных предков, но приспособившиеся к сходному образу жизни, становятся похожими друг на друга). Заняв нишу быстроногого охотника, сумчатый волк приобрел многие черты, характерные для семейства псовых. В Австралии есть и другие сумчатые двойники плацентарных млекопитающих. Среди них сумчатые кроты, сумчатые муравьеды и даже сумчатые летяги, освоившие планирующий полет.

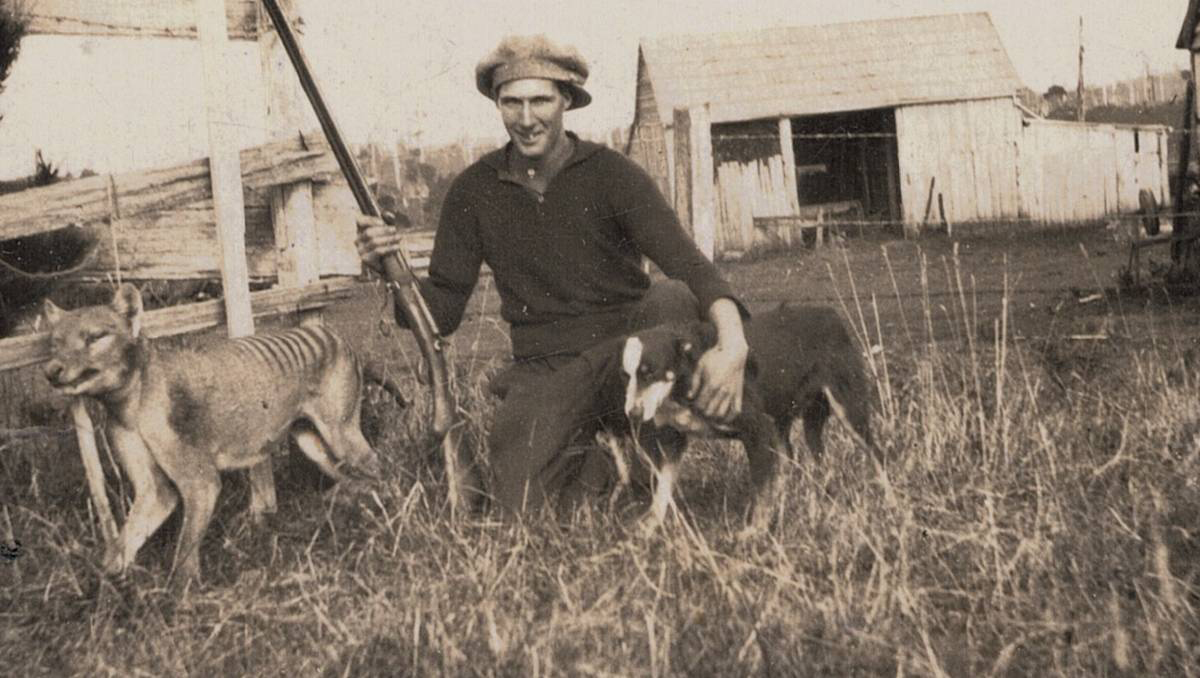

Последняя известная фотография сумчатого волка, жившего в природных условиях и застреленного фермером Уилфредом Батти за разорение курятника. 1930 годGowans Auctions

Последняя известная фотография сумчатого волка, жившего в природных условиях и застреленного фермером Уилфредом Батти за разорение курятника. 1930 годGowans Auctions

Когда-то сумчатые волки обитали по всей Австралии, но не выдержали конкуренции с динго, завезенными из Юго-Восточной Азии около трех тысяч лет назад, и вымерли повсюду, кроме Тасмании. Однако остров не стал для них безопасным убежищем: в первой половине XX века европейские колонисты полностью истребили этот вид. Последний его представитель, самец по кличке Бенджамин, умер в зоопарке города Хобарт в 1936 году. На сохранившихся архивных кадрах можно увидеть, как он бесцельно бродит по своему вольеру.

Некоторые энтузиасты верят, что сумчатые волки все еще прячутся в густых тасманийских лесах, однако ученые не воспринимают подобные заявления всерьез. К сожалению, этот вид — далеко не единственная жертва европейской колонизации Австралии: по расчетам зоологов, за последние столетия безвозвратно исчезло около 30 видов местных млекопитающих, а многие другие оказались на грани вымирания.

Тасманский дьявол

Тасманский дьявол. Рисунок Джона Гульда. 1863 годBiodiversity Heritage Library / Smithsonian Libraries

Тасманский дьявол. Рисунок Джона Гульда. 1863 годBiodiversity Heritage Library / Smithsonian Libraries

Под угрозой оказался и другой житель Тасмании — тасманский дьявол (Sarcophilus harrisii), крупнейший доживший до наших дней сумчатый хищник. До середины 1990-х годов он относительно неплохо уживался с людьми, однако с тех пор популяция вида сократилась более чем на 80 %. Виной всему инфекционный рак, который передается от одной особи к другой при укусах за морду и приводит к смерти всего за год-полтора. Австралийцы прилагают огромные усилия для спасения тасманских дьяволов. В частности, запустили проект по созданию здоровой популяции этих животных в материковой части Австралии, где они вымерли около трех тысяч лет назад. После нескольких лет планирования в марте и сентябре 2020 года 26 дьяволов выпустили на охраняемой территории на востоке континента. В ближайшие годы к ним присоединятся еще 40 особей. Специалисты надеются, что новая популяция дьяволов не только станет страховкой для вымирающих сородичей с Тасмании, но и поможет местной экосистеме справляться с завезенными видами, такими как бродячие кошки и лисы.

Квокка

Квокка. Иллюстрация из книги Джона Гульда «Млекопитающие Австралии». 1863 годBiodiversity Heritage Library / Smithsonian Libraries

Квокка. Иллюстрация из книги Джона Гульда «Млекопитающие Австралии». 1863 годBiodiversity Heritage Library / Smithsonian Libraries

Квокка (Setonix brachyurus) — наглядный пример того, как неприязнь белых колонистов к австралийской фауне постепенно сменилась бурной любовью. Первая встреча европейцев с этими маленькими кенгуру состоялась в 1658 году, когда нидерландские моряки заметили на острове Роттнест у побережья Западной Австралии животных, которых они приняли за диких кошек. Сорок лет спустя квокки удостоились более подробного, хотя и очень критичного описания. Путешественник Виллем де Вламинк, побывавший на Роттнесте в 1696 году, сравнил их с огромными крысами и удивился, что столь странные создания вообще существуют в природе. Он же дал острову название, которое в переводе с нидерландского означает «Остров крысиных гнезд».

Квокки — эндемики Юго-Западной Австралии. В прошлом их популяция была довольно многочисленной, но появление европейцев не пошло животным на пользу. Люди преобразовали многие излюбленные места обитания этих мирных травоядных сумчатых в сельхозугодья и, что еще хуже, привезли с собой лис и кошек. Против этих искусных охотников у квокк не было никакой защиты. Неудивительно, что их численность значительно упала и на материке они сохранились лишь в нескольких огороженных заповедниках. Единственные места, где квокки процветают, — это острова Роттнест и Бальд у австралийского побережья, куда завезенные хищники не проникли. К сожалению, с похожими трудностями столкнулись и многие другие аборигенные млекопитающие Австралии, в первую очередь мелкие сумчатые и грызуны. С 2013 года австралийские власти реализуют план по охране квокк, который включает борьбу с завезенными хищниками и сохранение лесов.

Квокка. Иллюстрация из книги Джона Гульда «Млекопитающие Австралии». 1863 годBiodiversity Heritage Library / Smithsonian Libraries

Квокка. Иллюстрация из книги Джона Гульда «Млекопитающие Австралии». 1863 годBiodiversity Heritage Library / Smithsonian Libraries

На протяжении веков о существовании квокк знали лишь немногие зоологи. Однако в середине 2010-х годов эти животные стали настоящими звездами интернета. Все дело во внешности квокк: из-за необычного строения рта кажется, что они все время улыбаются. Так существа, которых когда-то пренебрежительно сравнивали с крысами, превратились в символ радости и позитивного отношения к жизни. А остров Роттнест теперь привлекает многочисленных туристов, которые надеются сделать селфи с квоккой. Это несложно, ведь здесь они совершенно не боятся людей.

Комментарии

Отправить комментарий