Почему мы верим в гороскопы, любим неидеальность и хотим помыться после неприятных событий? 8 необычных психоэффектов.

Знания о когнитивных искажениях позволят замечать манипуляции и не поддаваться на них, стараясь чаще мыслить критически, лучше контролировать собственные реакции и понимать причины поведения других людей.

Иллюстрации: Настя Варава

Человеческое мышление подвержено психологическим эффектам и когнитивным искажениям — трюкам мозга, которые меняют восприятие окружающего мира. Понимание того, как они работают и в чем проявляются, помогает лучше отслеживать причины своих реакций и трезвее оценивать поведение окружающих, не поддаваться на уловки и манипуляции или даже обращать искажения себе на пользу, например в учебе, построении карьеры или творчестве.

Как связаны приговоры и внешность подсудимых? Из-за чего люди другой расы кажутся похожими друг на друга? В чем заключаются эффекты леди Макбет и Баадера-Майнхофа? И какая особенность психики выгодна создателям сериалов? Читайте в статье про 8 необычных психологических эффектов, которые помогают лучше запоминать информацию, позволяют услышать знакомый голос в шумном месте и заставляют верить в пророчества «печенек с предсказаниями». Из подробного исследования вы также узнаете, с помощью каких экспериментов эти искажения были открыты и как их используют современные политики, блогеры, стриминг-платформы и технокорпорации.

Эффект Зейгарник — фокусировка на незаконченном

Официант делал так с каждым заказом — ничего не записывал, полагаясь на свою память. Эта способность привлекла внимание обедающих психологов, и они спросили официанта, помнит ли он, что заказали гости за другими столиками.

Официант делал так с каждым заказом — ничего не записывал, полагаясь на свою память. Эта способность привлекла внимание обедающих психологов, и они спросили официанта, помнит ли он, что заказали гости за другими столиками.

Психолог Курт Левин, преподававший в Берлинском университете с 1926 по 1932 гг., любил проводить занятия со студентами вне стен учебного заведения, например, в кафе: во время обеда они дискутировали в свободном формате. Однажды преподаватель пришел туда со своей студенткой Блюмой Зейгарник, они сделали довольно большой заказ и удивились, когда официант, не записывая ни единого блюда, принес все, что нужно, не ошибившись. Официант делал так с каждым заказом — ничего не записывал, полагаясь на свою память. Эта способность привлекла внимание обедающих психологов, и они спросили официанта, помнит ли он, что заказали гости за другими столиками. Выяснилось, что молодой человек в деталях помнил заказы, которые еще не были оплачены, но практически ничего не мог сказать о тех, деньги за которые уже забрал.

Выделяющаяся избирательность памяти мужчины натолкнула Зейгарник и ее научного руководителя на гипотезу о том, что человек лучше запоминает незаконченные действия, чем завершенные.

Блюма Зейгарник исследовала эту мысль в своей дипломной работе. Для одного из экспериментов она разделила студентов на две группы и дала им одинаковые несложные задания: решить математическую задачу, собрать пазл и т. д. Одной группе она дала возможность довести начатое до конца, а другую прервала. Потом участники эксперимента пошли на перерыв, после которого исследовательница спросила, помнят ли студенты, какие задания они выполняли до отдыха? Оказалось, что люди из группы, деятельность которой была прервана, запомнили задания в два раза лучше.

Преподавательница Блюма Зейгарник со студентами в университетской аудитории

Преподавательница Блюма Зейгарник со студентами в университетской аудитории

Исследования Зейгарник продолжил Алан Дэвид Баддели. Он провел эксперимент, для которого попросил участников решать различные анаграммы в отведенный промежуток времени. Если они не успевали решить ребусы, Баддели говорил им ответ. Через какое-то время испытуемых спросили, помнят ли они ответы на задания. Оказалось, что ответы на те анаграммы, которые участники не успели решить сами, они запомнили хорошо, а на те, которые разгадали — забыли.

Один из примеров эффекта Зейгарник в повседневной жизни можно наблюдать в сфере кинопроизводства, для которой он очень выгоден. Часто сезон сериала обрывается, как кажется, на самом интересном, оставляя недосказанность. Человек остается эмоционально вовлеченным и подсознательно не считает, что история завершена — он ждет выход нового сезона, чтобы узнать, чем же все закончилось и мысленно прийти к логическому завершению.

Эффект Барнума или Форера — вера в обтекаемые формулировки, которая помогает мошенникам

Люди часто доверяют предсказаниям и описаниям личности в гороскопах, которые, как им кажется, созданы специально для них, но в реальности являются обобщенными и абстрактным.

Люди часто доверяют предсказаниям и описаниям личности в гороскопах, которые, как им кажется, созданы специально для них, но в реальности являются обобщенными и абстрактным.

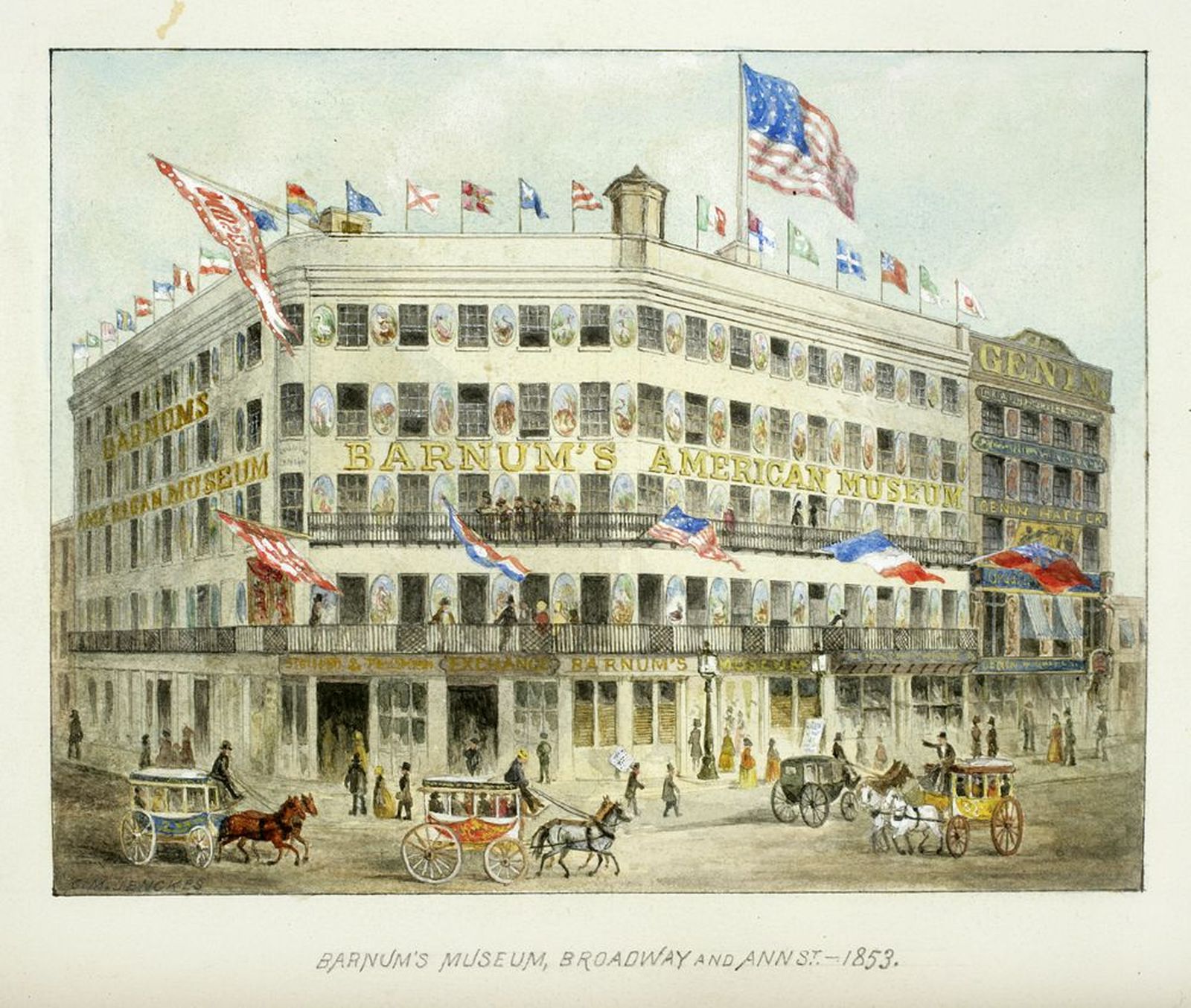

Финеаса Барнума считают прародителем американского шоу-бизнеса. Его история показана в фильме «Величайший шоумен». В 1841 году Барнум выкупает Американский музей Скаддера и называет его своим именем. Чтобы поддерживать постоянный интерес к музею и заставлять посетителей приходить снова и снова, он начинает пробовать разные идеи. Сначала привлекает для работы 4-летнего ребенка с карликовостью Чарльза Страттона, который должен развлекать гостей.

Музей Финеаса Барнума в Нью-Йорке

Музей Финеаса Барнума в Нью-Йорке

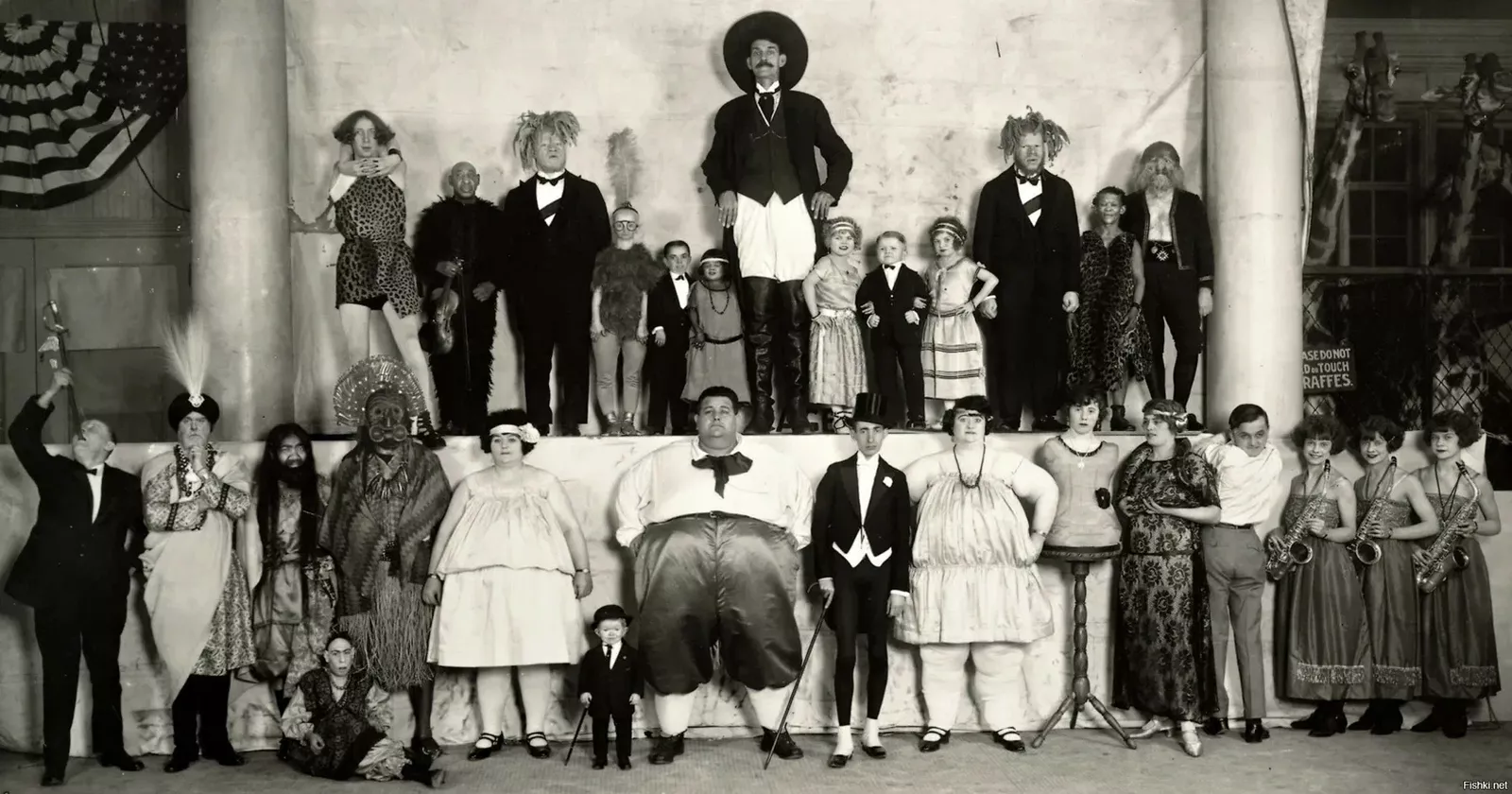

Для него был придуман образ генерала Том-Тама (Том-мальчик-с-пальчик). Мальчик выступал в разных образах: костюмах Геркулеса, Наполеона. Образ стал очень популярен в Америке и не только.Чарльз Страттон даже выступал перед королевой Викторией в Англии. После такого успеха Барнум решил вовсе сменить концепцию своего заведения — музей превратился в цирк, где выступали люди с физическими особенностями.

Финеас Барнум и Чальз Страттон (генерал Том-Там) в сценическом образе

Финеас Барнум и Чальз Страттон (генерал Том-Там) в сценическом образе

Барнум не остановился на этом и постоянно внедрял в программу новые «фишки», чтобы поддерживать интерес публики и богатеть. Порой он прибегал к откровенному обману.

Однажды к Барнуму обратилась девушка-сирота с просьбой взять ее на работу в цирк. Шоумен предложил ей стать гадалкой, на что она ответила, что не умеет гадать. Барнум объяснил, что это совсем необязательно и достаточно просто говорить людям одно и то же, заученные фразы вроде «недавно с тобой произошла неудача, но скоро все наладится, начнется светлая полоса», «скоро с тобой произойдет судьбоносная встреча». Каждый человек интерпретирует сказанное по-своему, подстраивая под себя, но всегда можно подобрать обтекаемую формулировку, которая безусловно подойдет всем.

Актерская труппа цирка Барнума

Актерская труппа цирка Барнума

Именно в этом и заключается эффект Барнума — люди часто доверяют предсказаниям и описаниям личности в гороскопах, которые, как им кажется, созданы специально для них, но в реальности являются обобщенными и абстрактным.

Научное объяснение этому эффекту дал психолог Бертрам Форер, который в 1948 году провел простой эксперимент. Он раздал группе студентов тест, который якобы должен был рассказать о личности каждого. На деле это были тезисы из простого гороскопа. Например, «иногда вы переживаете, приняли ли вы правильное решение?» или «у вас много неизрасходованного потенциала». Психолог попросил прочесть текст и оценить, насколько каждый считает его описывающим себя по пятибалльной шкале. Средний результат был — 4.26.

Именно этот эффект используется в гороскопах, как косвенно доказал Форер, когда взял оттуда изречения для своего эксперимента. Наиболее ярко эффект срабатывает, когда формулировка, представленная человеку под видом персонализированной, вдобавок является позитивной. Поэтому так много людей верят в астрологические прогнозы, которые предсказывают благоприятный период.

Эффект коктейльной вечеринки — способность услышать нужный голос в шумном зале

Невилл Морей провел эксперимент и выяснил, что кроме субъективно важных для конкретного человека сообщений, в ухо, на котором не просят фокусироваться, не проникает ничего.

Невилл Морей провел эксперимент и выяснил, что кроме субъективно важных для конкретного человека сообщений, в ухо, на котором не просят фокусироваться, не проникает ничего.

В 1953 году британский когнитивист Эдвард Колвин Черри провел ряд экспериментов со слухом. Он надевал на испытуемых наушники и что-то говорил. В процессе ученый периодически просил участников сосредоточиться на той информации, которая поступает только в левый наушник, а затем только в правый, и озвучить ее. Эксперимент сопровождался различными фоновыми шумами, человек был буквально окружен звуками.

Оказалось, что в шуме люди были способны распознать, например, свое имя (или другую субъективно важную информацию) среди других звуков в канале, за которым их в тот момент не просили следить.

Этот эффект получил название коктейльной вечеринки — по аналогии с тем, что на вечеринках всегда бывает много фонового шума, но несмотря на это человек способен фокусироваться на конкретном разговоре.

Похожий эксперимент позже провел Невилл Морей и выяснил, что кроме субъективно важных для конкретного человека сообщений, в ухо, на котором не просят фокусироваться, не проникает ничего. Более поздние исследования говорят о том, что способность отфильтровывать звуки достигает пика в молодом возрасте и снижается к старости. Пожилым людям труднее сосредоточиться на разговоре в шумной обстановке, это объясняется потерей когнитивных способностей.

С этим эффектом в жизни часто могут столкнуться жители больших городов. Даже находясь в шумном вагоне метро, гуляя по оживленной улице или торговому центру, можно не раз поймать себя на мысли, что мы слышим информацию, которая субъективно важна нам: свои имя, фамилию, разговоры о людях, которых мы знаем, и т. д.

Эффект Леди Макбет — неприятные воспоминания, от которых хочется помыться

Связь между физическим и моральным состоянием не только метафорическая.

Связь между физическим и моральным состоянием не только метафорическая.

Леди Макбет в пьесе Шекспира «Макбет» испытывала муки совести после того, как побудила своего мужа убить короля, чтобы забрать трон. Ее преследовали галлюцинации: мерещились капли крови на одежде и руках, которые хотелось смыть с себя вместе со своими грехами. Да, здесь мы говорим о литературе и вымышленных драматичных обстоятельствах, однако ученые выяснили, что связь между физическим и моральным состоянием не только метафорическая.

Г. Макс, Леди Макбет (1885)

Г. Макс, Леди Макбет (1885)

В начале нулевых ученые из США и Канады провели ряд тестов, для которых попросили людей вспомнить о своих плохих поступках из прошлого: неэтичных, злых, стыдных. После этого им предлагали выбрать приз за участие в эксперименте. Был выбор из разных предметов: канцелярии, кухонной утвари и чистящих средств (мыла, влажных салфеток и т. д.). Три четверти испытуемых выбрали последнее — что-то, чем можно помыться и очистить себя. Только одна треть из тех, кого попросили подумать о хорошем поступке, выбрали для себя в качестве приза мыло или салфетки, остальные выбирали другое.

В другом тесте из этой серии некоторых согласившихся на эксперимент снова попросили вспомнить о своем плохом поступке, а других о хорошем, а затем заполнить пропуски в словах W_ _H и SH_ _ER.

Те испытуемые, которые вспоминали неэтичные действия, в основном отвечали WASH и SHOWER, в то время как другие складывали различные слова, например, WISH и SHAKER.

Этот эффект чуть менее очевидный и может и не проявиться, однако, думаю, многие смогут вспомнить хотя бы один случай из жизни, когда после эмоционально неприятной ситуации или слишком тяжёлого общения возникало острое желание пойти в душ. Эффект леди Макбет часто изображается в фильмах, когда герой после совершения плохого поступка, например, сразу начинает мыть руки или просто инстинктивно идет в ванную комнату.

Эффект перекрестной расы — почему люди часто не различают черты лица представителей других рас

Представители разных рас привыкли обращать внимание на разные элементы внешности. Европейцы, например, на цвет глаз и волос, а темнокожие — на оттенки кожи.

Представители разных рас привыкли обращать внимание на разные элементы внешности. Европейцы, например, на цвет глаз и волос, а темнокожие — на оттенки кожи.

С эффектом перекрестной расы сталкиваются некоторые путешественники: несмотря на толерантное и уважительное отношение ко всем народам, иногда может возникнуть ощущение, что некоторые лица темнокожих и азиатов похожи.

На этом ощущении завязаны разные расистские шутки, поэтому порой этот эффект подкрепляется нетерпимым отношением к другой расе и предубеждениями, которые не всегда являются осознанными.

Социальный аспект в некоторых случаях нельзя отрицать, однако ученые пришли к выводу, что психологические причины являются первостепенными. Ученые из университета Эксетера провели эксперимент, в котором участвовали студенты исключительно европеоидной расы. Они согласились на проведение транскраниальной стимуляции постоянным током — это специальная методика для ухудшения способности человека распознавать лица в вертикальном положении. Испытуемых разделили на две группы: первая получила 10 минут мозговой стимуляции, вторая — 30 секунд (такого уровня недостаточно, чтобы вызвать какие-либо изменения в восприятии).

Ученые пришли к интересным выводам: участники второй группы гораздо лучше распознавали лица своей расы в вертикальном положении по сравнению с лицами других рас. А вот первая группа одинаково плохо распознавала лица как своей, так и чужой расы. Когда же испытуемым в обеих группах показывали перевернутые лица, то результаты их распознавания оказались одинаково плохи.

Так происходит потому, что люди не имеют такого опыта: видеть лица вверх ногами, так же, как не имеют достаточного опыта во взаимодействии с людьми, отличающимися от них.

Также важным моментом является то, что представители разных рас привыкли обращать внимание на разные элементы внешности. Европейцы, например, на цвет глаз и волос, так как именно у них есть большое цветовое и тоновое разнообразие, а темнокожие — на оттенки кожи по этой же причине.

Интересно, что если ребенок до девяти месяцев активно взаимодействует с людьми разных рас, то эффект может и вовсе не проявиться в будущем. Но даже во взрослом возрасте этот феномен может ослабевать при простом взаимодействии.

Эффект ореола или гало-эффект — про привлекательных преступников и трудность быть объективным

Психолог М. Г. Эфран утверждает, что оправдательные приговоры чаще выносятся людям, соответствующим конвенциональным стандартам красоты.

Психолог М. Г. Эфран утверждает, что оправдательные приговоры чаще выносятся людям, соответствующим конвенциональным стандартам красоты.

Эффект ореола или гало-эффект — это когнитивное искажение, при котором общее впечатление о человеке играет решающую роль при оценке его отдельных личностных качеств. Этот эффект был выявлен в 1920 году при эксперименте, во время которого Эдвард Ли Торндайк попросил офицеров оценить своих подчиненных по ряду параметров: от лидерских качеств до умственных способностей.

В результате эксперимента стало понятно, что его участники неосознанно завышают баллы, если испытывают личную симпатию к человеку, которого оценивают.

Другой эксперимент был проведен с американскими студентами, которым включили два разных интервью с людьми с одинаковым европейским акцентом. Спикер первого интервью был дружелюбным и приветливым, а другой нарочито отстраненным. Студенты практически единогласно заявляли, что акцент эксперта из первого интервью им понравился, а из второго совсем нет, хотя в реальности отличий между ними не было.

Американский психолог М. Г. Эфран утверждает, что оправдательные приговоры чаще выносятся людям «привлекательной» (соответствующей конвенциональным стандартам красоты) внешности. Люди попадают под влияние «красоты» и им становится тяжелее мыслить объективно.

Одним из примеров, которых в историях с преступниками очень много, могут послужить фанатские группы в честь Ильназа Галявиева, в которых участники (в основном, девушки) собирали ему деньги и писали фанфики с его участием. Несмотря на то, что Ильназ Галявиев совершил преступление — он пришел в свою бывшую школу с оружием и убил девять человек, некоторые люди романтизировали его личность, так как находили его внешность привлекательной. Конечно, здесь могла сыграть роль и культурная составляющая: в фильмах или сериалах преступник часто выставляется романтичным героем. Например, так происходит в сериалах «Бумажный дом» или «Монстр: История Джеффри Дамера» от Netflix.

Эффект оплошности — приятная неидеальность: зачем Обама в официальном выступлении сказал, что курил марихуану

Эффектом оплошности пользуются политики, чтобы расположить к себе избирателей.

Эффектом оплошности пользуются политики, чтобы расположить к себе избирателей.

Согласно эффекту оплошности или пратфолла (от англ. praftall — ошибка, оплошность), люди склонны считать человека более привлекательным, если он совершает ошибки или демонстрирует свою неидеальность.

Однако есть одно важное условие. Это работает только тогда, когда этого человека уже считают в чем-то авторитетным, компетентным, интересным и умным.

Так человек перестает быть идеальным, а становится живым и простым, что подкупает многих, ведь это убирает дистанцию и вместе с ней некоторый дискомфорт.

Обама в официальном заявлении делится историей о том, как подростком пробовал марихуану

Этим приемом пользуются известные люди, например, политики, чтобы расположить к себе избирателей. Признание какой-то ошибки или рассказ о каком-то не самом привлекательном поступке делают политика в глазах людей человеком, а не просто муляжной фигурой. Например, в своем выступлении на публике Барак Обама признался, что курил марихуану, когда был подростком. Из недавних примеров — Леонид Волков, бывший глава ФБК, который подписал? письмо на имя Жозепа Борелля, главы европейской дипломатии, с просьбой снять санкции с руководителей Альфа-групп, не поставив в известность коллег из ФБК. Позже Волков, извинился перед теми, «чье доверие не оправдал», частично признал свою ошибку, снял об этом ролик и написал пост. В комментариях под роликом видно, что аудитория не восприняла это как большой провал, наоборот, хвалила его смелость в признании ошибки и в большинстве своем не обвиняла.

Комментарии под видео Леонида Волкова о письме Бореллю

Комментарии под видео Леонида Волкова о письме Бореллю

Также эффект пратфолла часто можно наблюдать на ютубе, когда многих блогеров хвалят за их честность в показе реальной жизни и неидеальной картинки. Видео, в которых с юмором показываются какие-то жизненные неудачи, набирают много просмотров. Существует даже тренд, где люди показывают свое не «идеальное», а реальное утро.

В бизнесе тоже охотно пользуются этим эффектом. В 2012 году компания Apple презентовала новый проект — приложение Карты. Оно оказалось недоработанным и работало некорректно: отображало локации не в том месте, где они должны находиться. Компания решила не скрывать этого и генеральный директор Тим Кук открыто сказал прессе: «Мы облажались. Это факт. Карты не оправдали ожиданий наших клиентов, а наши ожидания от самих себя еще выше, чем у наших клиентов». Демонстрация того, что даже такие крупные компании с хорошей репутацией совершают ошибки, добавила Apple клиентов. Ошибки в программе были исправлены, а всего через год после неудачного проекта новой версией карт в США стали пользоваться 35 миллионов человек.

Эффект был открыт Эллиотом Аронсоном в 1966 году. Он пригласил на свой эксперимент 48 студентов и разделил их на четыре группы. Каждой из них предлагалось прослушать аудиозапись, где люди отвечали на вопросы викторины. Было 4 записи с разными сценариями: 1) человек, ответивший на 92% вопросов верно; 2) человек, ответивший на 30% вопросов верно; 3) человек с 92% правильных ответов, совершивший оплошность — pratfall, проливший на себя кофе с возгласом «Боже мой, я пролил кофе на свой новый костюм» и громким падением чашки; 4) человек с 30% правильных ответов, совершивший то же самое. Аронсон подкрепил различия между говорящими, попросив респондентов раскрыть личную информацию о себе. Человек с отличными показателями в ответах заявил, что он был отличником в средней школе, редактором газеты и членом команды по легкой атлетике. Человек с плохими результатами сказал, что у него средние оценки, он хотел попасть в легкоатлетическую команду, но не прошел отбор.

Участники эксперимента после прослушивания записей должны были выразить свое мнение о них и сказать, какая личность нравится им больше всего. Результаты показали, что самым привлекательным на их взгляд был человек, ответивший почти на все вопросы правильно, но допустивший оплошность. А вот человек с 30% корректных ответов, проливший на себя кофе, не становился от этого приятнее для слушателей, а наоборот отторгал их.

Эффект Баадера-Майнхофа — склонность к подтверждению своей точки зрения

Эффект Баадера-Майнхофа основывается на стремлении человека подтвердить свою точку зрения.

Эффект Баадера-Майнхофа основывается на стремлении человека подтвердить свою точку зрения.

Эффект Баадера-Майнхофа — это когнитивное искажение, при котором недавно узнанные факты, появляющиеся в инфополе спустя непродолжительный период времени, воспринимаются как необычайно часто повторяющиеся. Хотя на самом деле частота появления не возрастает, меняется лишь факт осознания.

Название феномена появилось благодаря сообщению читателя американской газеты St. Paul Pioneer Press из Германии в 1994 году. Мужчина поделился интересным наблюдением: после того как он случайно узнал о существовании одной радикальной организации «Банде Баадера — Майнхоф», позже в течение дня он услышал еще несколько упоминаний о ней. Это было очень странно, ведь он не искал информацию целенаправленно. С фамилиями Баадера и Майнхофа — руководителей террористической группировки — этот эффект и начал ассоциироваться. История постоянного читателя нашла отклик, и в итоге в редакцию газеты поступило множество обращений людей, столкнувшихся с этим феноменом.

Позже профессор Арнольд Цвики из Стэнфордского университета, научно описав данное явление, предложил новый термин — «иллюзия частотности».

Он считал, что этот феномен объединяет два разных когнитивных искажения: селективное мышление (фокусировка на чем-то одном и игнорирование другого) и склонность к подтверждению своей точки зрения.

Теперь, когда вы, возможно, узнали для себя что-то новое об уловках психики, вы сможете чаще подмечать влияние этих эффектов в реальной жизни и понимать, что некоторые реакции действительно продиктованы ими. Знания о когнитивных искажениях позволят замечать манипуляции и не поддаваться на них, стараясь чаще мыслить критически, лучше контролировать собственные реакции и понимать причины поведения других людей.

Комментарии

Отправить комментарий