Правила дорожного движения в Российской империи

Проблема безопасности дорожного движения стояла перед русскими монархами аж с 17 века. Гибель людей под колесами извозчиков негативно сказывалась на общественном порядке, потому власти старались всеми силами решить проблему, однако подобные правонарушения только росли. А первые царские указы регламентировали не столько порядок передвижения, сколько формы и меры наказаний.

Русские лихачи и смертная казнь за несоблюдение царских ПДД

Российские 17-18 века известны активным ростом городов и промышленных предприятий. Это влекло за собой резкое увеличение гужевого транспорта на дорогах: в теплый сезон улицы заполняли кареты и телеги, а зимой – сани. Остро встала необходимость регулировки уличного движения. Пешеходы регулярно страдали от быстрой езды всадников и повозок, в придачу ко всему разгоняющих их кнутами с «проезжей части». Наводить дорожный порядок взялся царь Алексей Михайлович, запретив в 1670 году въезжать в Кремль чинам ниже стольника на лошадях.

Первое упоминание об ограничении лихачества относится к 1683-му, когда от имени соправителей Ивана и Петра Алексеевичей в Москве запрещается ездить быстро без возниц на невзнузданных лошадях. Особенно сурово боролась с превышением скорости на дорогах Анна Иоанновна. Императрица издала целую серию указов с системой наказаний. Нарушителей теперь задерживали стражи порядка, избивая в полицейских участках в традициях того времени. Богатые люди спешили отделаться штрафом, а вот рядового кучера могли даже сослать на каторгу. Виновникам особо дерзких ДТП, посмевшим людей «плетьми бить и лошадью давить», грозила смертная казнь.

Требовала «ездить смирно» и Елизавета Петровна, ограничившая использование на улицах звуковых сигналов и запретившая возницам бранные речи. Наказания предполагались традиционные: простолюдинам – порка, помещикам – штраф, резвых лошадей – на императорскую конюшню.

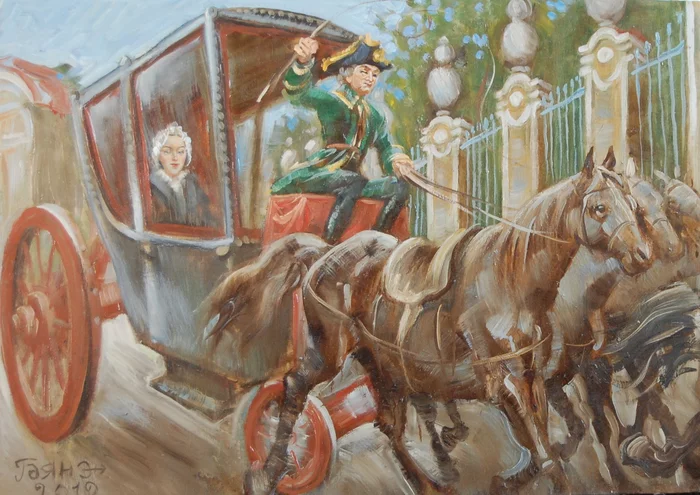

Некоторые нововведения внесла в правила движения гужевого транспорта Екатерина Вторая. Своим указом она повелевала дворянам высшего ранга передвигаться «шестью лошадями», дворянам без офицерского чина полагалась только одна лошадь. Кроме того, запрещалось громко свистеть и кричать, городской скоростной режим ограничивался «малой рысью», а перед перекрестками предписывалось «осматриваться», уступая дорогу похоронной процессии, пожарной команде, крестному ходу и воинской части.

Несмотря на все предпринимаемые меры, правительству не удавалось уменьшить число несчастных случаев на дорогах России. Однажды, как свидетельствует историк Пыляев, после сообщения Павлу I об очередной гибели пешехода из-за наезда извозчика император пришел в такой гнев, что приказал выслать из Петербурга всех извозчиков.

Собственный «выезд» как мерило знати

Городской транспорт дореволюционной России был в руках извозчиков. Состоятельный же человек обязательно имел собственный выезд, что было вопросом престижа. Любой выход в свет называли выездом, потому как явиться пешком даже к ближайшим соседям было ниже знатного достоинства.

Извозчик на «пролетке», 1898 год.

Церемониал чинного передвижения был раздут в России до абсурда. Как вспоминал в своих записках путешествовавший по югу России французский граф Сегюр, однажды ему пришлось нанести визит в соседний дом в карете в шесть лошадей с кучером и форейторами. «Форейтор уже был под воротами дамы, а моя карета еще на моем дворе», – иронично писал он. Подобные воспоминания оставил и русский историк Д.Д.Благово, издавший воспоминания его бабушки о помпезных традициях того времени. Она поведала о богатом барине, имевшем золотую карету, обитую изнутри самым дорогим красным бархатом. В задней части располагался так называемый «букет»: напудренный лакей в треугольной шляпе, вычурно одетый гайдук и арап с чалмой на голове и в шароварах, опоясанный турецкой шалью. Впереди кареты бежали скороходы в ливреях и шапках с высокими тульями.

Форма извозчика в 19 веке.

Первые техосмотры экипажей и уроки астрономии на водительских курсах

Первые номерные знаки вводятся в городах в 1866 году. При Екатерине II это была нашивка на верхнюю одежду с указанием городской части, к которой приписан извозчик, и номера его экипажа. Позже знак дублировался металлической табличкой, которую прибивали на повозки.

Извозчик. Фото начала ХХ века.

К концу XIX века, после отмены крепостного права и лавины ринувшихся в города крестьян, в стране официально зарегистрировали десятки тысяч повозок. В это время появляются «Правила для извозчиков» и «Правила для содержателей общественных карет». Этими нормативными актами вводился и обязательный «техосмотр» экипажей. Старые, неисправные «средства передвижения» предписывалось ремонтировать, особо ветхие конфисковались. Помимо этого, правилами определялось, что экипажи должны снабжаться пассажирскими покрывалами на случай непогоды. В ночное время на козлах с обеих сторон от извозчика зажигались свечные или газовые фонари.

Интенсивное дорожное движение на Невском проспекте.

Перевозчиков обязывали иметь «Извощичий билет» (водительские права). Первые курсы ученых извозчиков открылись в Петербурге в конце 19 века. 2,5 года обучения кучеры постигали не только тонкости безопасного управления лошадью, но и изучали французский язык, правила хорошего тона, географию родных окрестностей и даже астрономию на случай работы по ночам. Возраст кучера должен был превышать 18 лет. Ему запрещалось употреблять спиртное и бранные слова. Предъявлялись требования и к внешнему виду возниц. В 19 веке их форма состояла из длинной синей поддёвки со складками, застегивающейся на левую сторону металлическими пуговицами. Обязательные аксессуары – свернутый в жгут красный пояс, извозчичий цилиндр и высокие сапоги или валенки в зависимости от поры года. А еще кучер имел при себе экземпляр действующих дорожных Правил для разъяснения спорных ситуаций. Ведь за три нарушения он мог лишиться «водительских прав».

Категории извозчиков и тарифы на их услуги

Установленной таксы на услуги извоза не было. Извозчик позволял себе запрашивать ту или иную сумму исходя из разных факторов: внешний вид пассажира, наличие багажа, погода и время суток. По большим праздникам услуги извоза стоили дороже. Примечательно, что в присутствии сопровождающей пассажира дамы торговаться было не принято.

Самая крупная биржа (стоянка) извозчиков. Лубянская площадь.

Играла роль и категория извозчика: самые дешевые «ваньки», середнячки и лихачи. Последние предлагали клиенту езду «с ветерком» в престижном экипаже, да и сами при этом смотрелись видно и богато. Извозчики высшей категории пользовались спросом у офицеров, щеголяющих перед пассиями, и даже у злоумышленников, спешащих скрыться с места преступления. Лев Успенский писал, что лихачи нередко покрывали похищения и кражи, выступали ростовщиками и сводниками. Зимой носились они на дорогих санях, а летом – в кабриолетах с пневматическими шинами. Их упряжки могли соперничать с лучшими выездами самых богатых людей.

Московский ресторан «Эрмитаж», где «лихачи» ловили богатых клиентов.

Прообразом правил дорожного движения послужили правила пользования ямскими дорогами (по ним перемещались почтовые гонцы, отдыхая и меняя лошадей на станциях – «ямах»), утвержденные при Иване III. В судебнике Ивана IV 1550 года было закреплено обязательное клеймление лошадей, запись в специальную книгу и пошлина при покупке или обмене коня. Клеймление и запись в книгу можно расценивать, как первую попытку обязать владельцев регистрировать свои четвероногие «авто».

В 1589 году, при Федоре Иоанновиче, была установлена официальная ширина проезжей части – полторы сажени (или около 3,2 м).

Российские города активно развивались, развивалась промышленность. Это привел к резкому увеличению гужевого транспорта на дорогах – карет и телег в теплое время и саней в зимнее. Пешеходы регулярно страдали не только от быстрой езды всадников и повозок, но и от того, что возницы и наездники разгоняли их с проезжей части кнутами. Наводить порядок на дорогах взялся царь Алексей Михайлович и первым делом запретил в 1670 году въезжать в Кремль чинам ниже стольника на лошадях (это, видимо, самое важное было).

В правление Алексея Михайловича появились первые штрафы: «17. А будет кто с похвалы, или с пьянства, или умыслом наскачет на лошади на чью жену, и лошадью ея стопчет и повалит, и тем ея обесчестит, или ея тем боем изувечит, и беременная будет жена от того его бою дитя родит мертво, а сама будет жива, а с суда сыщется про то допряма, и тому, кто так учинит, за такое его дело учинити жестокое наказание, велеть его бити кнутом нещадно, да на нем же доправити той жене бесчестие и увечье вдвое, да его же вкинути в тюрму на три месеца. А будет от того его бою та жена и сама умрет, и его за такое его дело самого казнити смертию.

18. А будет такое убийство учинится от кого без умышления, потому что лошадь от чего испужався, и узду изорвав рознесет, и удержати ея будет не мощно, и того в убийство на ставити, и наказания за такое дело никому не чинити, для того, что такое дело учинится бес хитрости.» (из Соборного уложения 1649 года, глава XXII).

Софья Алексеевна запретила в Москве кататься на «санях на вожжах», повелев «ездить с возницею». Проще говоря, условный чиновник уже больше не имел права сам покомандовать своими лошадьми и вынужден был нанимать (или взрастить в своем крепостном коллективе) возницу-кучера.

Петр I установил в стране правостороннее движение. По всей империи устанавливались деревянные «крашенные и подписанные цифрами» верстовые столбы – по ним легко было отсчитывать расстояние. Посыльным на курьерских лошадях установили ограничение скорости – не более 15 верст в час (примерно 16 км/ч). В 1718 году учреждена Главная полиция для слежения за порядком на дорогах во главе с генерал-полицмейстером Антоном Девиером.

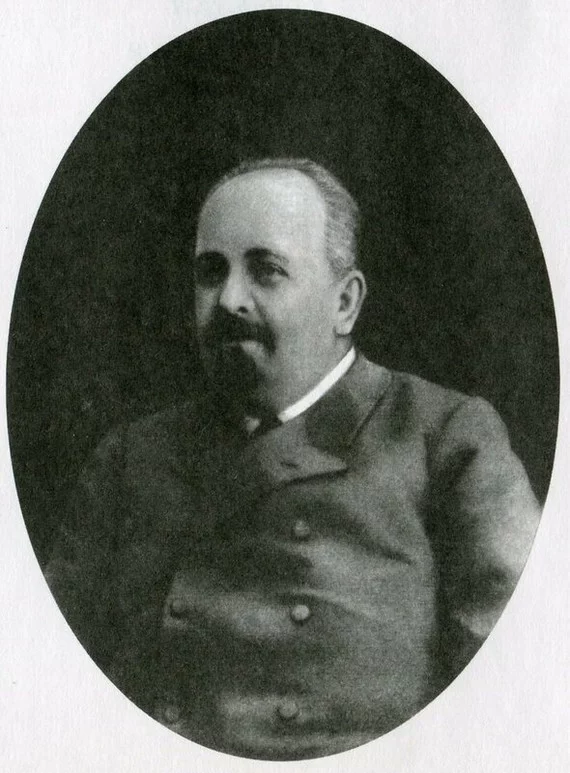

Генерал-полицмейстер Антон Мануилович Девиер

Анна Иоанновна в 1730 году установила систему штрафов. Так, за первое нарушение правил били кошками – четырехвостными петлями с узелками на концах, за второе – кнутом, а за третье – ссылали на каторгу. Но строгость законов у нас в стране нивелируется необязательностью их исполнения – каторги не начали резко переполняться нарушителями и это явно не из-за уменьшения количества нарушителей.

Через два года, в 1732, тех, кто «санями и лошадьми давил» людей, начали приговаривать к смертной казни. Что интересно, только после этого в России появляется прообраз современной ДПС – «денные караулы», которые следили на «больших улицах и прочих пристойных местах» за порядком движения.

Елизавета Петровна в 1742 году приказала конфисковывать лошадей за быструю езду. Через два года она указом запретила ездокам, «какого бы кто звания ни был», «скверно браниться». Наказания были вполне традиционными для того времени: простолюдинам – порка, помещикам – штраф, лошадей – на императорскую конюшню (кстати, прообраз штрафстоянки неожиданно получается). В 1756 году была ограничена езда «тройкой» по Петербургу.

Также при Елизавете появляются первые платные дороги. Так, на Першпективной дороге (часто пути от Москвы до Петербурга), кареты и коляски, запряженные шестью лошадьми, платили 24 копейки, а за проход скота по дороге нужно было заплатить 2 копейки.

При Екатерине II определенные виды транспорта были закреплены за служащими разных чинов. Цугом (6-10 запряженных лошадей) с форейторами, предупреждавшими пешеходов, предписывалось ездить чиновникам первого и второго класса, а также генералам. Остальным же пользоваться живыми аналогами «мигалок» воспрещалось. Если переводить на наш язык, то условному Сергею Бордюровичу Собянину можно было ездить с мигалкой, а вот его непосредственным подчиненным – уже нет. Также была запрещена ночная езда с зажжёнными факелами – как частая причина пожаров. Дворянам без чина, для сравнения, полагалось выезжать только с одной лошадью.

Форейтор (на примере британской кареты)

Цуг с форейторами

При Екатерине также появляется прообраз номерных знаков. Извозчикам выдают «номера» - кожаные таблички, которые нашивались на спину. Позже знак дублировался металлической табличкой, которую прибивали на повозки. Вообще, тема номерных знаков достояна отдельной статьи, поэтому подробно сейчас рассматривать ее не будем. С 1784 года вводятся «права» - «Извозчичий билет», в котором прописывались обязанности водителя кобылы.

Например, не парковаться в местах «для хождения пеших возле домов»; подъезжая к перекрестку, «ехать тише и осматриваться во все стороны»; не обгонять экипажи дворцовых господ и иностранных министров; а проезжая через мост, на «баб, женок и молодаек, полощущих рухляди и холсты в реках, не заглядываться, не заводить разговоры».

Несмотря на все меры, принятые ранее, правительство оказалось не в состоянии уменьшить число смертей и несчастных случаев на дорогах России. Историк Михаил Иванович Пыляев рассказывает, что после сообщения Павлу I об очередной гибели пешехода из-за наезда извозчика, император пришел в такой гнев, что чуть было не приказал выслать всех извозчиков из столицы.

М.И.Пыляев

Основным городским транспортом в XIX веке были извозчики. Для состоятельных же граждан собственный выезд являлся вопросом престижа – явиться пешком даже к ближайшим соседям считалось ниже достоинства. Абсурдный случай приводит в своих воспоминаниях граф Сегюр: однажды ему пришлось нанести визит в соседний дом на карете в шесть лошадей с кучером и форейторами. «Форейтор уже был под воротами дамы, а моя карета еще на нашем дворе», - писал он с иронией.

В течение XIX века правила дорожного движения дополнялись. В основном они касались частных извозчиков: «лихачей», «ванек», «голубчиков», «ломовиков», — а также новых видов гужевого транспорта: дилижансов, фаэтонов, омнибусов, линеек, конки.

К концу XIX века, после отмены крепостного права и лавины ринувшихся в города крестьян, в стране официально зарегистрировали десятки тысяч повозок. В это время появляются «Правила для извозчиков» и «Правила для содержателей общественных карет». Этими нормативными актами вводился и обязательный «техосмотр» экипажей. Старые, неисправные «средства передвижения» предписывалось ремонтировать, особо ветхие конфисковались. Помимо этого, правилами определялось, что экипажи должны снабжаться пассажирскими покрывалами на случай непогоды. В ночное время на козлах с обеих сторон от извозчика зажигались свечные или газовые фонари.

В 1883 году была издана «Инструкция городовым Московской полиции», которая вручалась каждому городовому. Этот документ они обязанным были всегда носить при себе и руководствоваться им в своих действиях. Среди прочего, инструкция предписывала следить, в том числе, за соблюдением скоростного режима, обгонами, выполнением требований к транспортным средствам.

В августе 1895 года по улицам Петербурга проехала первая «коляска без лошадей» — немецкий автомобиль Motorwagen, купленный архитектором А.К. Жиргалевым. «Самодвижущиеся экипажи» поначалу пугали и пешеходов, и лошадей, поэтому в 1896 году для них придумали свои ПДД.

«В столице разрешено движение автомобилей, но с некоторыми ограничениями: так, автомобилям для собственного пользования доступны все улицы; для развозки груза — с изъятиями; для общественного пользования предоставлены лишь немногие улицы; кроме того, вес экипажа не должен превышать 250 пудов, омнибусы должны быть не более как на 13 человек, считая кучера; собственные же — не менее как на 6 лиц. На право езды выдаются книжки и жестянки; на передке экипажа должны быть четко обозначены фамилия и адрес владельца. Езда быстрее 12 верст в час не разрешается. К управлению автомобилем допускаются лишь по экзамену и притом лица не моложе 17 лет.» (журнал «Велосипед», 1898 год)

Однако все меры, направленные на упорядочение движения имели подчас весьма спорные результаты. Как отмечает В. Гиляровский в книге «Москва и москвичи»: «В конце прошлого века о правилах уличного движения в столице и понятия не имели: ни правой, ни левой стороны не признавали, ехали — кто как хотел, сцеплялись, кувыркались… Круглые сутки стоял несмолкаемый шум.»

В 1900-е годы появились первые автошколы, где можно было получить право езды на автомобиле: Московский клуб автомобилистов и Санкт-Петербургское общество велосипедной и автомобильной езды. Водителей экстра-класса с 1906 года выпускала «Императорская школа шоферов».

В 1908 году в Санкт-Петербурге полицейским, работавшим на дорогах с наиболее интенсивным движением, начали выдавать белые трости для подачи сигналов водителям. При поднятии жезла вверх все — и автомобилисты, и велосипедисты и вагоновожатые в трамваях должны были немедленно остановиться и продолжить движение только после того, как он будет опущен. Спустя некоторое время трость получила известную нам сегодня полосатую окраску.

В 1909 году делегация Российской империи подписала в Париже положения Международной конвенции об автомобильном движении. И два года спустя в стране стали устанавливать первые дорожные знаки.

Номерной знак извозчика, 1916 г.

Универсальную и всеобщую систему ПДД в России внедрили уже в советское время. В январе 1930 года заработал первый светофор — на углу Литейного и Невского проспектов в Ленинграде. В 1955 году в Москве расчертили первую экспериментальную зебру на Ленинском проспекте. А в 1968 году Советский Союз подписал Венскую конвенцию о дорожном движении, которая до сих пор является ориентиром для всего мира.

Комментарии

Отправить комментарий