Слишком много информации — есть ли выход?

В мире технологий и социальных сетей легко получить информационный передоз — бесконечное пролистывание ленты становится скорее привычкой, чем необходимостью. Временами хочется сбежать от этого потока и уединиться где-нибудь на краю земли. Но что произойдёт, если действительно обрубить все связи с внешним миром? Художник из Британии решился на радикальный эксперимент, в ходе которого он провел 28 дней в полной изоляции и темноте. В статье он делится своим опытом и рассказывает, что случается, если «выключить свет».

Мы живем во времена нескончаемого скроллинга и постоянно отвлекаемся. А что, если отключиться вообще от всего? Выясняет Том Ламонт.

Однажды в декабре 2016 года 37-летний британский художник Сэм Уинстон вооружился стремянкой, ножницами, несколькими рулонами плотной ткани и кучей клейкой ленты. Так он приступил к проекту, который задумал уже давно. Сэм, некрупный бородач с большими серо-голубыми глазами, переехал в Лондон из графства Девон в конце 90-х. С тех пор, как ему исполнилось 20, на жизнь он зарабатывал тем, что преподавал, рисовал иллюстрации для журналов, а также продавал коллекционерам и музеям свои более крупные работы в свободном стиле, в большинстве своем выполненные карандашом. Только что он закончил оформление детской книги совместно с ее автором Оливером Джефферсом и внес свой вклад в то, чтобы «Дитя книг» (Child of Books) оказалась в списках бестселлеров. И хотя Уинстон был доволен коммерческим успехом, оказалось, что ему не по душе издаваться корпоративно. Столько электронных писем! Он же хотел себя видеть бунтарем-идеалистом, художником-отшельником. С юных лет его беспокоила нервозность, он был подвержен стрессам и периодической бессоннице, с трудом фильтровал шум и отвлекающие факторы в общественных местах. Как и многие из нас, он все больше зависел от телефона и компьютера. Так Уинстон и решил скрыться на несколько дней. Никаких экранов. Никакого солнца. Никакого визуального воздействия ни в каком виде. На какое-то время он должен был остаться наедине с собой в полной темноте.

Ему пришлось несколько часов подниматься и спускаться по стремянке в своей студии, чтобы ни один — даже самый тонкий — лучик света не прошел внутрь. В его студии, расположенной в здании бывшего завода на востоке Лондона, были огромные окна и наклонная крыша с люками, которые особенно трудно перекрыть. По самым скромным подсчетам, Уинстон потратил около 200 метров клейкой ленты, прежде чем в студии, наконец, воцарилась полная темнота, которой он был доволен. Там он и сидел, рисуя карандашом на бумаге, занимаясь йогой, перекусывая понемногу и гадая, окажет ли темнота какой-либо паллиативный эффект.

В 21 веке мир на ощупь уже не кажется таким изобилием текстур и экзотики, каким он был раньше. Он пахнет все так же, новых вкусов не появилось. Серьезного скачка шумового загрязнения не наблюдалось со времен появления заводов, затем самолетов, бытовой техники и автомагистралей. Однако поток информации и отвлекающие факторы, поглощающие нас, непрерывно растут последние двадцать лет, и конца этому пока не видно. Ответили в личку! Срочные новости! Входящие (1)! Мы живем в эру бесконечного скроллинга, когда с автобусных остановок и с изогнутых стен метрополитена транслируют рекламу, а лицо любимой бабули всплывает на экране смартфона. Люди смотрят оскароносные фильмы, стоя в очередях, держа свои устройства на уровне пояса. Руководство Netflix позволяет себе язвительно шутить, что жаждет завладеть нашим сном (то есть теми часами в сутках, когда мы не смотрим сериалы). Apple снабдил даже наши запястья дополнительными экранами, а Google все еще тихонько надеется, что мы будем пользоваться экранами внутри очков. Грандиозная новость помещается в 140 знаков, а то и меньше, и сопровождается ошеломляющей фотографией или отрывком видео. В противном случае, новость не считается такой уж и грандиозной.

Наш мозг более восприимчив ко всему визуальному, отдавая приоритет зрению в сравнении с остальными четырьмя чувствами. С тех пор, как человек стал прямоходящим, оторвав свой нос от богатой запахами земли саванны, он вынужден полагаться на свое зрение. Так или иначе, мы бесконечно играем с миром в гляделки, чтобы уловить ход событий. Будучи художником, Сэм Уинстон всегда тянулся к сумасшедшим проектам, которые стали бы способом сломать знакомые привычки или направить работу в свежее русло. Он захотел узнать, что будет с ним и его творчеством, если он на какое-то время спрячется от натиска визуальной информации.

Теперь, когда Сэм стал работать и спать в абсолютно темной студии, он начал подмечать много нового. Без подсказки в виде солнечного света ритм дня задавали слуховые подсказки, о которых художник раньше не задумывался, — меньше шума от самолетов в небе Лондона по ночам или тарахтение двигателей на светофорах во время пробок в час пик. Когда Сэм отработанными движениями заваривал себе ройбуш, он заметил, что стал различать звуки горячей и холодной воды при наливании. Как он позже признался мне, он понял, «насколько умны наши чувства и насколько бездарно мы сами топим их в цунами».

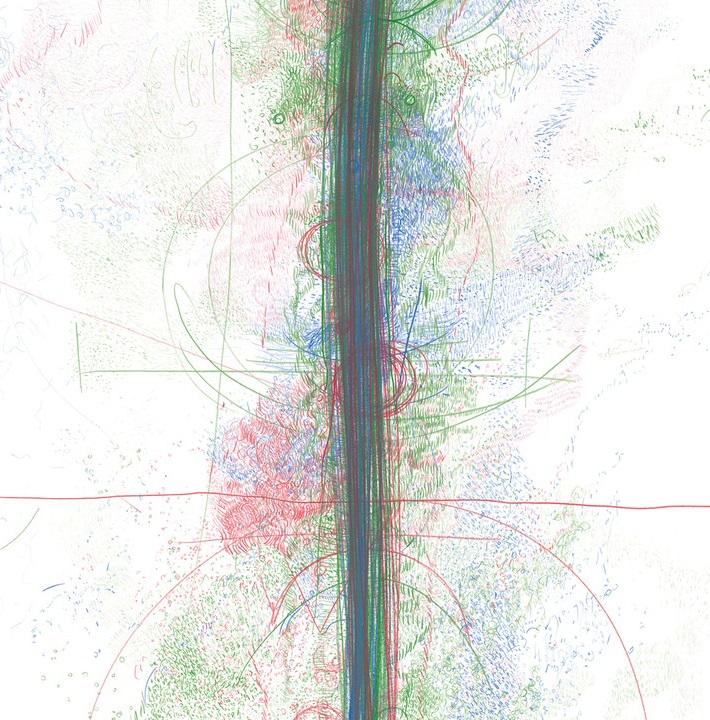

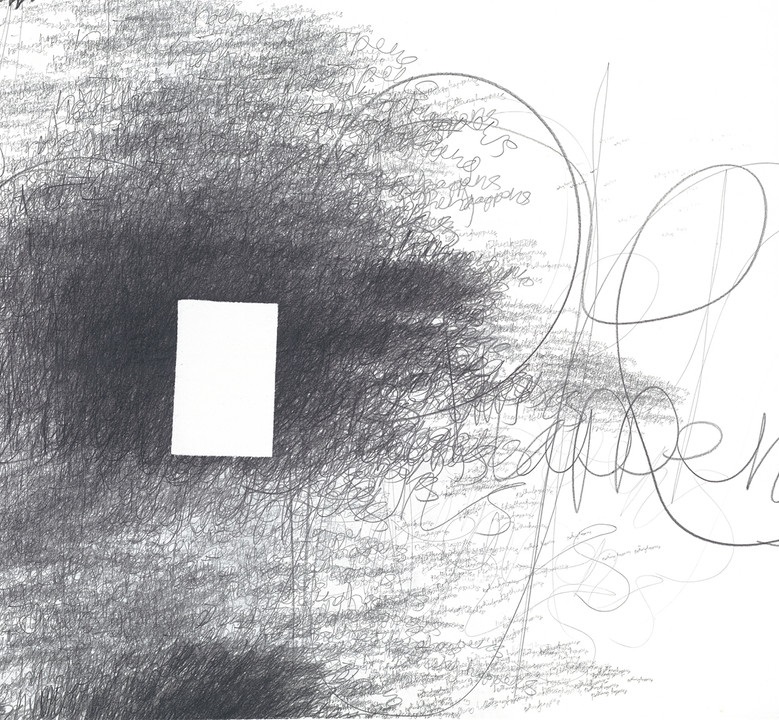

Уинстон обнаружил, что стал продуктивнее в темноте, поскольку он рисовал до тех пор, пока его карандаши не превращались в огрызки, и создавал серии огромных скетчей с разбросанными отрывками и вплетенными в них предложениями, написанными корявым почерком. Все это позже вошло в его выставку в павильоне Southbank Centre в Лондоне. В перерывах между рисованием у него были очень живые видения, даже галлюцинации, «как если бы мой мозг выступал в роли радио, которое постоянно ищет нужный канал».

Старший брат Сэма внезапно умер годом ранее, и тяжесть утраты стала для художника еще одним поводом скрыться в темноте. Он ожидал, что посвятит свое время взаперти глубоким размышлениям о любви и потере, ощущению благодарности своей девушке, приятелю-художнику и своим родителям. Но вместо этого стемневший ландшафт в разуме Уинстона занимала совсем другая фигура — жирный человек в костюме, о котором трубили все новостные ленты после его избрания президентом США. Сэм всегда считал себя не особо зависимым от новостей, несмотря на их изобилие вокруг. Тем не менее, по его студии сейчас скакал именно Дональд Трамп. Уинстон чувствовал, будто новости его чересчур затягивали, даже подсаживали, они были чем-то разрушительным, и лишь теперь, в экстремальных условиях, это разрушительное вихрем вырывалось из него на свободу.

Уинстон покинул свою темную студию прежде, чем у него закончились запасы еды, в субботу в районе обеда. Он провел в заточении примерно шесть или семь дней. Солнце больно жгло глаза. Сэм долго смотрел, как поезда один за другим проезжают мимо его студии, смаковал повседневные виды, по которым изголодался, и пытался упорядочить свои внутренние открытия. То, что он раньше считал беспорядочной свалкой вырабатываемых на свету гормонов, заставляло его терять сознание. Уинстон решил, что в следующий раз будет покидать свою темную берлогу после заката, чтобы переход был более плавным. Он был заинтригован экспериментом и полагал, что сможет достичь еще больших результатов, поэтому твердо решил, что повторит снова.

2017 и 2018 годы Сэм посвятил планированию. Он гуглил все научные исследования, что мог найти на эту тему. Самый первый эксперимент по сенсорной депривации был проведен в Университете Манитобы в Канаде в 1950-х годах. На протяжении эксперимента сотни людей запирались в темноте в полном одиночестве так надолго, насколько могли выдержать. Около трети испытуемых сдались в считанные дни. Большинство же смогло выдержать пару недель. Уинстону было интересно, сможет ли он продержаться целый месяц, если пойдет на это снова? Он еще немного погуглил и отправился в интернет-магазин, чтобы купить еще больше плотной ткани и клейкой ленты.

Понятие «информационная перегрузка» ввел американский социолог Бертрам Гросс в 1960-х годах. В 1970 году писатель Элвин Тоффлер, известный в свое время как авторитетный футуролог (тот, кто зарабатывает на прогнозировании), популяризовал идею перегрузки информацией наряду с другими безрадостными пророчествами относительно зависимости человека от технологий (неплохо, Элвин). Другая группа ученых в своем исследовании от 1977 года пишет, что от перегрузки информацией могут страдать как люди, так и машины, «когда количество поступающих в систему данных превосходит возможности по их обработке». Потом появились видеомагнитофоны, домашние компьютеры, интернет, мобильные телефоны, мобильные телефоны с интернетом, а с ними и волны тревоги о том, что мы, вероятно, подбираемся к пределу наших возможностей.

В ходе исследований в 2011 году было обнаружено, что в течение одного типичного дня американцы получают в пять раз больше информации, чем 25 лет назад. И это было еще до того, как большинство людей обзавелось смартфонами. В 2019 году ученые из Германии, Ирландии и Дании определили, что продолжительность внимания человека сокращается, скорее всего, в результате цифрового вмешательства, однако исследование проводилось и офлайн, и онлайн.

К тому времени глава исследовательской фирмы Basex Джонатан Спира провел исследование, которое определило, что ежегодно из бюджета США утекают сотни миллиардов долларов по разным статьям расходов из-за перегрузки данными. Другую организацию под названием Information Overload Research Group Спира основал в 2007 году вместе с Нейтаном Зелдесом, компьютерным инженером, который впоследствии стал консультантом. Последний получил предложение работы от Intel: компания просила разгрузить своих работников от растущего потока электронных писем. К концу 2019 года Зелдес уже был готов опустить руки. Он писал у себя в блоге: «Я бы с удовольствием дал вам какое-нибудь волшебное зелье, чтобы продлить концентрацию внимания, но это невозможно. Последствия десятка лет использования смартфонов и социальных сетей кажутся необратимыми». Он посоветовал людям завести какое-нибудь хобби.

В эпоху перегрузок мы ощущаем, как технологии процветают. Они растут, ускоряются и пробираются в нашу жизнь все глубже. Еще до того, как мир охватил коронавирус, в нашей культуре изоляция и депривация все больше становились показателями желаемого стиля жизни, будто время наедине с собой без девайсов стало очередным модным трендом.

Еще до того, как пандемия отбила всякое желание бултыхаться после кого-то в тепленькой водичке, по всему Лондону открывались флотариумы (центры флоатинга; релаксирующий эффект флоатинга достигается за счет нахождения в растворе, позволяющем «парить» на его поверхности — прим. Newочём). В Чехии есть спа-центры, которые предлагают клиентам провести неделю в полностью темных закрытых номерах с обслуживанием. «Социальную дистанцию сильно недооценивают» — в марте 2020 года невозмутимо твитнул Эдвард Сноуден: корона-шутка, адресованная собратьям-технарям из Кремниевой Долины, для которых уединение в ретритах было профессиональной профилактикой.

Не так давно я увидел твит девушки по имени Селин из Сан-Франциско, в котором она жаловалась своим 2500 подписчикам о том, как трудно «встречаться с парнями из Сан-Франциско в перерывах между их недельным отдыхом в центрах медитации, выходными на озере Тахо, месяцами удаленной работы…» Около 4000 человек одобрительно ретвитнуло это сообщение, отправляя мысли Селин на экраны бесчисленных незнакомцев, включая меня. Стандартный звук оповещения о новом твите — свист, он как нечто среднее между дружеским приветственным свистом и тем свистом, которым хозяева подзывают собак. Британский психотерапевт Хильда Бёрк, автор работы о зависимости от смартфонов, сообщила мне, что частично проблема перегрузки информации в наше время исходит именно из настойчивых оповещений, с которыми каждая новая порция информации добивается нашего внимания. Динамики трезвонят. Оповещения всплывают, иконки истерично пульсируют, как будто где-то случился пожар. Мы дергаемся, ведь такова наша реакция на все срочное.

Когда в одну спокойную пятницу мне пришло оповещение о твите Селин, я не мог понять, почему меня напрягает это читать. Я почувствовал себя старым? Или потому что у меня и так забот хватало? Наконец я понял, что меня в принципе вгоняет в стресс каждый твит. Бёрк говорит, что каждая свистящая трель оповещений для нас «как волк в овечьей шкуре. Тело направляет свое внимание, приходя в готовность бить или бежать, а причины-то и нет. Это вводит нас в заблуждение». В случае Сэма Уинстона, момент истины настал, когда он понял, что наслаждается своим похмельем на утро после тусовки. Он просто валялся на диване и не чувствовал себя «жертвой твиттера, инстаграма, фейсбука, всех этих сервисов с алгоритмами, которые делают их настолько привлекательными, сочными и максимально отвлекающими, что мои синапсы зажигаются так часто, насколько это возможно. В чем тут избитая истина? Бойтесь своих желаний». Он понял, что хочет срочно спрятаться на месяцок где-то вроде круизного лайнера, «чтобы ощутить, что всему этому может быть конец».

Лето 2018-го Уинстон занимался выбором места для своего месяца в темноте. Знакомый согласился сдать ему однокомнатный домик в Лейк-Дистрикт (горный район на северо-западе Англии, известный ледниковыми озерами — прим. Newочём), с одним лишь условием — как только Сэм запечатывает помещение тканью, он подписывает документ, согласно которому берет на себя всю вину в случае любой катастрофы. Художник запасся аптечкой, замороженными пирогами и таким количеством бутылок с водой, которого хватило бы на целый апокалипсис. Он договорился с надежными людьми, чтобы они звонили ему по телефону и при случае навестили его, чтобы проверить, не превратился ли он там в полного психопата. Уинстон установил для себя еще несколько правил. С начала октября он должен был продержаться 4 недели, с первого понедельника по четвертое воскресенье. В сумме это 672 часа в заточении. Он должен был делать голосовые заметки с помощью диктофона и делать зарисовки карандашом.

Находясь в бунтарском расположении духа, он не сильно задумывался о рисках для здоровья. Он немного почитал о мелатонине и серотонине — гормонах, которые вырабатываются в мозге шишковидной железой размером с горошину и помогают телу регулировать циклы сна и бодрствования. Уинстон предполагал, что скорее будет страдать от нехватки серотонина, который обычно вырабатывается в дневные часы и помогает нам бодрствовать, чем обалдеет от избытка снотворного мелатонина. Он не советовался с врачом, зато пообщался с консультантом Specsavers (британская сеть магазинов оптики — прим. Newочём) во время обычного визита. Она сказала, что не знает, чем ему помочь.

Уинстон не смог устоять и все же отправил последний твит перед своим заточением: «Без связи. Без залипания в экран. Рисую в темноте. Увидимся в ноябре». В последний вечер сентября он прогулялся по полям вокруг домика, чтобы встретить закат, посмотреть на холмы и пасущихся коров и в целом насладиться последними мгновениями, когда он использовал свои глаза по прямому назначению. Потом он отправился внутрь, лёг спать и отключился от света на следующие 28 дней.

Он нормально выдерживал кромешную тьму по утрам, ведь у него уже был опыт с предыдущего эксперимента. И когда он проснулся и пережил момент первой паники, не потерял ли он за ночь зрение, он легко согласился на вторую порцию сна, к которой подталкивала темнота. Когда он наконец встал, поддавшись зову желудка, он потратил больше времени на то, чтобы приготовить завтрак и съесть его. Так он и потерялся во времени. В самые первые дни он думал, что встал вовремя, занимался утренними делами и йогой, рисовал за своим рабочим столом. А потом ему звонила его девушка, чтобы проверить, как он там — и тут он понимал, что отстает на несколько часов. Без чёткого ощущения времени он затерялся в расплывчатом ритме дня, в котором было что-то вроде утра, что-то вроде обеда, что-то вроде вечера и что-то вроде ночи.

В загородном домике было тише, чем в его городской студии. Ушам Уинстона пришлось настроиться на более удаленные звуковые сигналы. Вскоре он понял, что мог уже отличить день от ночи по плотности шума транспорта на шоссе на расстоянии полумили. Он преодолел и другие переходные стадии, свойственные его прежней жизни: например, эта странная значимость новостей и последних событий исчезла, когда его психика и память очистились от лишних крох информации и «куки»-данных — «накопленных песен, мелких вихрей мыслей, калейдоскопа ерунды», как отметил Уинстон в записи диктофона на пятый день. Через день он сделал еще одну запись: «Я обнаружил, что не имеет значения, как передвигаться в темноте — спиной или лицом вперед. В любом случае ничего не видно. Весьма неплохо ходить задом наперед».

Когда его зрение было подавлено, остальные четыре чувства получили шанс активизироваться и показать свои способности. Долгое время считалось, что у незрячих людей хорошо работают другие органы чувств. С развитием технологий сканирования мозга в 1990-2000-х годах ученые начали проверять наши способности к неявному восприятию с помощью эмпирических исследований. Их результаты показали, что повышение восприятия невизуальных органов чувств в темноте происходит быстро. Уже через 30 или 45 минут нахождения в темноте у человека усиливается вибрация кончиков пальцев, а также улучшается способность определять направление движения звука. Исследования в этой области продолжаются. Их результаты волнуют ученых, специализирующихся на органах чувств, так как возможно, что наш мозг способен к приспособлению (или «пластичен», согласно научной терминологии) гораздо больше, чем считалось ранее.

Чарльз Спенс с кафедры экспериментальной психологии Оксфордского университета рассказывает о пластичности мозга как магнат недвижимости. «Когда тело погружается в темноту, — рассказывает он мне, — огромная часть мозга, отвечающая за зрение, перестает выполнять свои функции. В голове будто освобождается место, и вдруг вы обнаруживаете, что оно на удивление быстро переоборудуется или перепрофилируется». Его просто занимают другие чувства. Тот факт, что невизуальные органы чувств так быстро захватывают пространство мозга (согласно некоторым исследованиям, в течение часа) может означать, что мозг использует скрытые связи вместо того, чтобы формировать новые, на что ушло бы больше времени. И это разжигает интерес таких специалистов, как Спенс. Другими словами, когда мы выключаем свет, у нас не обязательно усиливаются другие чувства, мы просто начинаем внимательнее прислушиваться к ним.

На второй неделе своего пребывания в темноте Уинстон целую вечность развлекался тем, что водил пальцами по обычным предметам, их краям, по разным поверхностям, отвлекаясь на мельчайшие текстурные детали, которые мог различить. Он рисовал в темноте. Теперь, когда бы Сэм ни брал карандаш, он был уверен, что может интуитивно определить плотность грифеля по его колебаниям на бумаге, а также чувствовал «его звук и энергию по всей странице». Некоторые тактильные ощущения сопровождались интересными визуальными впечатлениями. Особенно захватывающе было мыться: душевые были как парк развлечений, и каждая капля воды, казалось, вызывала соответствующую каплю цвета в воображении художника. Когда его девушка позвонила ему из автобуса в Лондоне, он обнаружил, что наслаждается будничными звуками на фоне — голосами пассажиров, сигналами автомобилей. «Это было похоже на целый мини-сериал, о котором потом можно сидеть и думать».

Обострение других чувств приводило и к огорчениям. Уинстон больше не мог спать на простынях, выстиранных порошком из супермаркета, поскольку запах был таким сильным, что вызывал тошноту. Еда, которую он всегда любил, оказалась неприятной, особенно обработанная. Это был незабываемый день с Маккоем (Саймон Маккой — ведущий передачи Afternoon Live на телеканале BBC; передача освещает новости дня, и для Уинстона, вероятно, стал большой новостью дискомфорт от любимой пищи — прим. Newочём). Художник был убежден, что теперь способен отслеживать, как насыщенные жиры чипсов спускаются по его пищеводу. Однажды, в муках от несварения желудка, ему на ум пришел пугающий образ самого себя с толстым распухшим животом. После этого он стал есть меньше. Меньше тренироваться, плакать, мастурбировать. По мере того, как Уинстона все больше охватывало сенсорное восприятие, основные виды физической активности сходили на нет, потому что он находил их слишком волнительными, неестественными, чрезмерными. Он пришел в темноту, чтобы спастись, но это не было похоже на спасение.

К началу третьей недели, насквозь пропитанный мелатонином, Уинстон все больше и больше времени проводил на диване. Он погрузился в воспоминания. Грезы. Галлюцинации. Он видел проплывающие мимо пейзажи, в основном берега, мерцающие моря. Его галлюцинации могли быть будничными, когда его мозг зудел от желания воссоздать в памяти дом, в котором он находился, его оштукатуренные бежевые стены, выложенную плиткой кухню… На смену такой прозе жизни приходили заполненное облаками небо и целое поле звезд.

Физические ощущения от уединения были странными (психоделический душ, змееподобное переваривание чипсов), но это было лишь подножие горы психических последствий эксперимента. После него Уинстону было трудно облечь свои переживания в слова, и мы подолгу беседовали в попытках определить, куда именно он забрел в своей голове, и отличить дневные галлюцинации от ночных снов. Иногда мы возвращались к диктофонным записям, которые Уинстон делал в темноте.

Он был поражен далекими туманными воспоминаниями, всплывшими в его памяти: «Эти странные маленькие пузырьки воздуха из прошлого взялись из ниоткуда». Как и в случае с Трампом, те люди, что посещали Сэма, были то ли галлюцинациями, то ли призраками, и далеко не всегда художник ждал таких гостей. В 17 лет Уинстон некрасиво обращался со своей первой девушкой. Он не вспоминал о ней десятилетиями, а теперь она вернулась (приветик!), чтобы составить ему компанию в темноте. Уинстону потребовалось четыре или пять дней, чтобы, ломая руки, перебрать в памяти давние измены, лень, нечаянную подростковую бессердечность. Он восстановил и полезное воспоминание: однажды она написала ему письмо, на которое он не ответил. «Она была первым человеком, который написал мне „Я люблю тебя‟. А я повернулся и сказал: „Что ж, с меня хватит, у меня есть еще кое-кто‟. Я упустил этот интимный и нежный момент. И вот я здесь, 20 лет спустя, в темноте — осознаю, каким ужасным эгоистом был».

Образ его нынешней девушки мерцал вдали. Позже Уинстон поймал себя на том, что вновь и вновь прокручивает в голове все былые ссоры и недопонимания. Как, впрочем, и приятные моменты. Он много думал о своей девушке. Интересно, почему он никогда не предлагал ей выйти за него замуж? Он обнаружил, что может более любознательно, более проникновенно упиваться воспоминаниями ошеломительных и волнующих событий, которые в свое время пронеслись мимо него.

Это не всегда было приятно. Уинстон много думал о своем умершем брате Бене. «Он просто упал. Ему было 40 лет. У него была жена и маленькая дочь. Его жизнь была в самом разгаре. Это было чертовски несправедливо». Уинстон говорит, что когда кто-то вот так умирает у тебя на руках, «есть рациональная часть тебя, которая знает, что этот человек мертв. Но случаются абсурдные моменты, когда вы чувствуете себя собакой-ищейкой. Вы все вынюхиваете и думаете: „Куда он делся?‟». В темноте, когда времена суток перепутались, а границы между реальным и воображаемым размылись, Уинстон стал вынюхивать еще тщательнее. «Бывало, меня совсем уносило. Какая-то часть меня думала: „Я найду Бена‟». Но этого не случалось. Не происходило никакого спиритического контакта, никакого удовлетворительного воссоединения. Вместо этого в гораздо более страшных грезах на диване в гостевом домике Сэм начал сомневаться в смерти и существовании границ между «этим и потусторонним мирами». Уинстон даже пару раз подумал, не умер ли он сам. Он беспокоился, не сходит ли с ума.

«Когда вы отключаете зрительное восприятие, погружаясь в темноту, — говорит Чарльз Спенс, — ментальные образы не могут конкурировать ни с чем. Они становятся самой интенсивной вещью на свете. Поэтому вы начинаете видеть галлюцинации, путать реальность с ментальными образами». Один из друзей Уинстона, Мартин Эйлворд, который сам попробовал недельное уединение в темноте, предупредил, насколько ярким может быть этот опыт. «Даже если ты проведешь с самим собой совсем немного времени, — говорит Эйлворд, — то заметишь у себя в голове „бла-бла-бла‟ внутреннего монолога. В темноте этот монолог может звучать очень громко, очень утомительно. И безжалостно».

Иногда, слушая рассказы Уинстона из темноты, я задумывался, не последовать ли нам всем его примеру и провести свой собственный месяц, укрывшись от света. В флуоресцентном мире, особенно в эти напряженные времена самоизоляции, не станет ли темнота своего рода легкодоступным лекарством от всех болезней? Мощная, неиссякаемая форма домашней фармацевтики?

Уинстон ушел в темноту на месяц, чтобы избежать цифрового трезвона, прыгающих иконок, сводок новостей и информационных взрывов, изнурительного и ежедневного скроллинга. «Но когда вы надолго погружаетесь в темноту, — недавно признался мне Уинстон, — вы не оказываетесь в пустоте. Вы уходите в себя. И тогда удачи вам найти там блаженную пустую тишину». Невозможно было побороть или заглушить громкий непрекращающийся внутренний монолог. И я задумался — что, если мы создавали и совершенствовали все эти мигающие и отвлекающие информационные сигналы лишь потому, что в какой-то степени знали, насколько беспощадно наше подсознание, которое действительно способно перегрузить мозг.

К началу четвертой недели Уинстон стал терять представление о том, сколько он спит. Он видел такие ослепительно-яркие трехмерные сны, что даже спустя несколько месяцев ему было трудно осознать, что это были только видения. Однажды утром, ближе к концу его пребывания в темноте, Уинстон проснулся и записал на диктофон хриплым испуганным голосом: «День девятнадцатый… Произошло небольшое странное событие. Меня навестила Королева, а я был голый, но она была уже здесь». Примерно в это же время к Уинстону приехал друг, чтобы проведать его. Уинстон открыл дверь с завязанными глазами, бледный и изможденный. Медленно, может быть, на две трети скорости, он проговорил, что никого не ждал до полудня. «Но сейчас пять вечера», — ответил друг.

Реальный мир, с четко разграниченным временем суток, подкрадывался, чтобы забрать Уинстона обратно. За пару дней до конца эксперимента за ним должна была приехать его девушка, чтобы помочь снова приспособиться к человеческому обществу и облегчить переход во внешний зримый мир. Он сделал голосовую заметку: «Значит, сегодня, кажется, двадцать шестой или двадцать седьмой день? Она прибудет через пару часов. Все ускоряется. Все очень спешит. Например, черт возьми, мне нужно вытереть все поверхности или застелить постель. Ничего особенного. Но [по ощущениям] это уже как выход в гиперпространство (в гиперпространстве больше четырех измерений, что позволяет перемещаться в нем быстрее скорости света — прим. Newочём)».

На 28-й день, незадолго до сумерек, его девушка помогла ему выйти из дома. Она отвела его с завязанными глазами в сад. Уинстон был немного нервным, он хихикал и хлопал в ладоши, опускался на колени, чтобы коснуться земли под ногами, поглаживал кору дерева, бормоча: «Кто это сделал?». Когда он осторожно снял повязку с глаз и впервые за 672 часа воспользовался зрением, ему пришлось уклониться даже от слабого вечернего света. Он долго смотрел на горизонт, а потом объяснил, что происходит у него в голове: «Вся система перезагружается… Как будто ты заново родился, но на этот раз с мозгом взрослого человека… Помню, я чувствовал себя по-настоящему невинным. Как те астронавты, которые смотрят из космоса на Землю и удивляются, как вообще могла случиться война, как мы все могли так запутаться. И я чувствовал, как это ощущение исчезает. Я знал, что скоро вернусь на Центральную линию метрополитена, где буду коситься на незнакомца в вагоне, думая, какой он идиот и встал не там, где нужно».

Уинстон хотел извлечь выгоду из своего опыта, прежде чем это редеющее чувство невинности окончательно не покинуло его. Он вытащил свою девушку на прогулку и сделал ей предложение. Она согласилась. За месяц он похудел, и на свежем воздухе его бледно-багровая кожа приобрела свежий ярко-розовый оттенок. Сколько она знала Уинстона, его глаза всегда были обыкновенного серо-голубого цвета. Теперь, когда он снял повязку, она ахнула и бросилась фотографировать. Его глаза после 28 дней, проведенных без «пищи», стали ярко-голубыми, как у младенца.

Вскоре после этого Уинстон поместил причудливую фотографию своих ярких глаз в Твиттере, чтобы показать их подписчикам. Он зашел в свой профиль, загрузил фотографию, добавил небольшую дерзкую подпись и нажал «твитнуть» — рутинное дело, оповестившее, что теперь-то он уж точно вернулся в мир.

Однажды днем в январе этого года я встретил Уинстона на Риджентс-канале в восточном Лондоне. Он только что закончил урок рисования неподалеку и должен был вернуться в свою студию, где его ждал администратор. Прошло больше года с тех пор, как он покинул монашеское убежище, и его глаза снова стали серо-голубыми. Уинстон нес большую сумку, набитую картонными тубусами, и, когда я спросил, что в них, он ответил, что это работы его учеников. В тот день он предложил им надеть повязки на глаза, чтобы рисовать вслепую.

Он стал приверженцем создания искусства вслепую. Уединение Уинстона в темноте оставило его с противоречивыми чувствами, но он был убежден в одном: умеренное погружение во тьму может стать мощным творческим инструментом. Основная идея, которую он внушал другим художникам, заключалась в том, что, при лишении разума визуальных раздражителей, у него остаются другие каналы восприятия. Получилось оригинально. Он был доволен крупными закрученными рисунками, которые делал в темноте карандашом, и планировал выставить их в лондонском Барбикан-центре и Национальном центре письменности в Норидже. Уинстон посоветовал поэтам и писателям проводить погружения в темноту и был рад услышать от них, что раскрепощающие эффекты работы во тьме распространяются и на другие формы творчества.

На его компьютере кучи писем ждали ответа. Входящие (200), Входящие (300). Одной из самых трудных задач, признался Уинстон, были его попытки убедить кураторов в Лондоне и Норидже сконструировать изолированные от света помещения, чтобы посетители могли сами попробовать погрузиться в темноту. «Час или два, не больше», — предлагал Уинстон. Не 672.

Он сказал, что никому не посоветует испытать то, на что пошел сам. Через год Уинстон окончательно пришел в себя, но ему потребовалось на это месяцев шесть. Долгое время он не переставал замечать каждое маленькое впечатление. В таком шумном и зловонном городе, как Лондон, это было невыносимо. После погружения в темноту он часто чувствовал себя угрюмым, почти опустошенным, потому что, несмотря на все ее ужасы, темнота может вызвать привыкание. Он захотел еще одного погружения. Это его встревожило.

В студии я познакомился с его девушкой. Как обычно, чтобы записать наш разговор, я положил свой айфон на стол рядом с надежным айпадом. Позади нас компьютер переключил экран на заставку, скрывая окна, изобилующие задачами. Не желая обращать на это внимание, Уинстон дурачился с картонной трубкой, используя ее как мегафон, и докучал своей девушке. «Почему мы до сих пор не поженились?» — прокричал он в трубу. «Не знаю» — ответила она, бросив на Уинстона двусмысленный взгляд, в котором я уловил недовольство. «Потому что ты из тех людей, которые в любой момент могут сбежать во мрак, как одержимые». Уинстон вздохнул. В темноте все казалось проще. «В темноте я не понимал: как мы могли так запутаться? Потому что там я не видел сложностей. Теперь вижу».

Он сел за компьютер. Что-то напечатал. Он был обеспокоен. Уинстон спросил меня, хотел бы я попробовать погружение в темноту? За окнами многоквартирного дома садилось солнце. Мы могли бы скрыться от света на пару часов прежде, чем мне будет пора домой, прикинул он. Взволнованный, как мальчишка, достающий свои наклейки, Уинстон схватил с крючка две повязки и начал двигать мебель к стенам. Его девушка оставила нас. Я согласился попробовать написать что-нибудь, пока Уинстон медитирует и дремлет на соседнем диване. Поэт Джордж Сиртеш был так встревожен наступлением темноты, вспомнил Уинстон, что ему нужно было, чтобы его держали за руку. Другой поэт, Дон Паттерсон, признался, что его по-настоящему пугала перспектива постоянного общения с самим собой. «Я просто буду здесь», — сказал мне Уинстон. Раздался щелчок, и свет погас.

По легкому звуку шуршания дивана я попытался представить себе, как Уинстон перемещается. Затем я прислушался к скрипу отопительной системы здания и к отдаленным звукам поездов. Взяв карандаш, я начал делать корявые наброски этой истории (которые в конечном счете станут третьим абзацем). Через полчаса, не больше, я услышал, как зашевелился Уинстон. Он снял повязку и посмотрел на часы. Прошло два часа. С некоторой неохотой я выбрался из мира бледных красок, четкого звука и медленных, спокойных мыслей. Я попрощался с Уинстоном и направился к ближайшей станции. Электронное табло над платформой сообщало, что следующий поезд будет через 15 минут. Неприемлемо. Я написал домой и пожаловался на это. На табло сменялись названия станций, предупреждения безопасности, клишированные фразами о вежливости во время поездки. Мужчина рядом со мной смотрел нового Скорсезе, повернув экран телефона.

По материалам The Economist

Автор: Том Ламонт

В иллюстрациях использованы работы Сэма Уинстона из каталога его выставки «Тонкое зрение» (“A Delicate Sight”)

Комментарии

Отправить комментарий