«Африканские дневники» фотожурналистки Виктории Ивлевой. Заметки из горячих точек о войне, геноциде, голоде и силе любви.

В течение нескольких десятилетий фотограф Виктория Ивлева ездила по африканским и постсоветским странам, снимая последствия военных конфликтов, нищету и разруху. Она побывала во многих горячих точках мира, куда не добирались другие журналисты, и до сих пор остаётся единственным фотографом, попавшим в четвертый блок Чернобыльской АЭС. Ивлева не только вела фоторепортажи, но и помогала беженцам — на её счету около двух сотен спасённых жизней. В 1990-х годах Ивлева снимала вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе, беременная ездила освещать гражданскую войну в Афганистане, запечатлела ужасы геноцида тутси в Руанде, где также оказалась единственным российским фоторепортёром. В 2000-х Виктория навещала детей в Уганде, освобождённых из плена террористической организации, снимала страшные трущобы в Кении, где живут ВИЧ-инфицированные, с гуманитарной помощью ездила в Судан, а с 2014 помогала украинским беженцам выбраться с оккупированных территорий и найти жильё.

Уганда — самая молодая страна. Средний возраст здесь около 15 лет, при этом средняя продолжительность жизни — около 53 лет. Фото 2003 года

Ивлева много раз возвращалась в Африку. На её снимках — люди, потерявшие ноги из-за противопехотных мин, ежедневные многочасовые путешествия за водой, дети, играющие с останками танков, бульдозеры, сгребающие трупы в кучи, женщины за готовкой и радость от долгожданного воссоединения с семьёй. «Все эти люди селились в моей памяти, а кто-то и в жизни» — говорит Виктория. Помимо фотографий, Ивлева фиксировала увиденное в дневниках, в которых писала не только о том, как люди выживают в смертельно опасных условиях, но и о бескорыстной помощи, которую оказывали друг другу незнакомцы, о простых радостях лагерного быта, о надежде на лучшую жизнь и усыновлении выброшенных детей.

В поддержку выставки документальных кадров Виктории Ивлевой в Центре Вознесенского публикуем четыре истории журналистки о поездках в Руанду, Уганду, Анголу и Кению, в которых она рассказывает о пленённом мальчике Одонге Боско — ему Виктория помогла выучиться в школе и стать врачом, о благотворительных организациях, поддерживающих больных СПИДом в Найроби, и о миротворцах, отдающих свои жизни во благо других. А также о том, в каких условиях живут беженцы, как дети ходят в школу через минное поле, почему саммиты ООН по миротворческим делам — лицемерны, как террористы в Уганде воруют детей и превращают их в боевиков, и почему любовь — главный двигатель человечества.

Сентиментальное путешествие в ад

Этот дневник я стала вести для своего девятимесячного сына, и он вовсе не предназначался для печати. В Руанду я полетела в конце июля 1994 года, когда основной ужас был уже позади, а территорию страны контролировали силы Руандийского патриотического фронта. Появились, наконец, и войска ООН, опоздавшие на целую вечность. Активизировались французы, развернувшие операцию «Бирюза». Я проехала фактически через всю страну, видя везде следы недавнего безумия — сожжённые деревни, высыхающие трупы, выживших от ударов мачете людей — страшные зарубки на детских головах стоят перед глазами до сих пор. В соседнем Заире, куда хлынули пытавшиеся спастись тутси (потом к ним присоединились опасавшиеся обратного геноцида хуту), в многотысячном лагере беженцев Гома французские и бельгийские солдаты решали задачу, не стоявшую перед человечеством со времен концлагерей Второй мировой войны: они пытались понять, что делать с горами трупов. Трупный запах стоял повсюду, пропитывая одежду и еду, а люди продолжали и продолжали умирать…

25 июля. Пуня, я улетаю в Руанду завтра вечером со специальным самолётом Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). Они едут забирать русских женщин. Все эти тётки когда-то вышли замуж за руандийцев и уехали из СССР.

Господи, неужели мы начинаем превращаться в какое-то подобие нормальной страны? Самолёт посылаем за своими гражданками, не называя их больше распутными девками, изменницами Родины и наймитами капитализма…

29 июля. Пишу рано утром, в затрапезной гостинице в городишке Мванза в Танзании. Транспортный отряд МЧС работает здесь, в Танзании, в лагере Бенако на границе с Руандой. Мы завезли им «КамАЗ» и кое-какие запчасти. Я познакомилась с командиром отряда Мишей Грибачёвым и врачом Костей Ковальским. Пообещала, кровь из носа, обязательно заехать к ним на обратном пути. Мы покидаем Мванзу и держим путь на Заир, где в пограничном с Руандой городке Гома нас должны ожидать женщины.

…Я в Гоме. Женщины с детьми ждали нас прямо на летном поле. Ира Полева, которая была на сносях, родила дочку — ей всего два дня.

Маленький комочек со сморщенными ручками и личиком старушки. А трёхмесячный Иванушка — весёлый и упитанный. История Наташи: высокая худая женщина с очень европейской внешностью и южнорусским говором. Сама из Харькова. Родители умерли. Дом в Харькове она подарила квартирантам, считая, что никогда не вернется. Муж убит, родственники мужа тоже. Своих трое детей, и ещё она усыновила пятилетнего мальчика, который бегал по дороге, плакал и искал маму. Денег — ноль! Два чемодана с вещами. Летит в пустоту, в никуда, но только бы выбраться из этого пекла. Что я могла для неё сделать? Дала наш телефон да чуть-чуть денег. Но ведь это ровным счетом ничего.

Они улетели, а мне повезло: англичане сосватали машину за 80 долларов в сутки — очень дешево, да плюс ко всему я живу у русской врачихи Тани — она замужем за заирцем.

С Самсоном, моим водителем, поехали в лагерь Мугунга. Это Вавилон. Все движется, шевелится, ползёт, тащится. Всё в грязи. Многие — и мы поначалу — ходят здесь в масках: пыль и жуткая вонь.

30 июля. Проблема номер один здесь — вода. Каждый день многие совершают утомительный четырёхчасовой путь через лес и горы за водой. Рассказываю это не с чьих-то слов — я сама проделала это путешествие, но мои сумки и камеры нёс водитель Самсон, а руандийцам приходится тащить на голове флягу с водой килограммов эдак в 25! Ноги разъезжаются по черной грязи в разные стороны, иногда приходится почти ползти, цепляясь за лианы, или скакать с камня на камень. А вода! Мало кто отважится назвать эту вонючую жидкость черного цвета водой. Но люди вынуждены ее пить, чтобы не умереть от жажды, и, напившись, умирают от холеры. Что лучше?

Хотя ООН старается протянуть водопровод в Руанде, многие руандийцы вынуждены идти каждый день за водой по несколько часов в одну сторону. Фото 1994 года

Хотя ООН старается протянуть водопровод в Руанде, многие руандийцы вынуждены идти каждый день за водой по несколько часов в одну сторону. Фото 1994 года

31 июля. Детский приют ЮНИСЕФ. Дети похожи на маленьких зверьков, у некоторых нет сил держать ложку или бутылку. Их кормят. После еды они в изнеможении вытягиваются на пластиковой подстилке и замирают, прикрыв глаза. Мальчик мой! Если бы ты знал, какой ты счастливый, что живешь там, где ты живешь, и ешь, не думая, хватит или нет. Наверное, навсегда в памяти останется запах давно немытых людей, испражнений и подавляющий всё, душащий запах разлагающихся человеческих тел.

1 августа. Каждый день приходится подвозить кого-то в госпиталь. Сегодня мы наткнулись на только что родившуюся девочку и ее мать, погибающую от жажды. Пока ждали приезда врачей, я пошла побродить по лагерю. Пришла на поле, где зарывают умерших. Их складывают в большие кучи и сверху засыпают землей. Вырыть могилу нет возможности, потому что почва состоит из лавы. Рабочий в маске на жёлтом бульдозере захватывает ковшом землю и высыпает сверху на трупы. Постепенно исчезают руки, ноги, лица, одежда, остается только холмик земли. Бульдозер едет к следующей груде тел. Люди сложены так, что подъехать совсем близко бульдозер не может, и тогда он начинает сгребать трупы в одну кучу. За работой наблюдают двое французских солдат в масках. В ковше застрял маленький ребенок. Солдат вытащил его рукой и бросил в общую кучу. Через десять минут всё кончено и здесь…

2 августа. Улетаю с французскими военными в Руанду, в Чангугу. У въезда в аэропорт замечательный плакат, прославляющий кока-колу, под ним ютится семейство. Вообще беженцы живут здесь в самых невообразимых местах: в развалинах домов, на кладбище, просто в канавах.

3 августа. Потрясающий это был полет над озером на высоте 15—30 метров. Очень красиво. Маленькие островки, покрытые лесом. Несколько пирог проплыло под нами. Французские военные — отличные ребята. Между прочим, не орут друг на друга беспрерывно и не кроют матом (даже ласковым, французским).

Едем в Гиконгоро на машине, сопровождаем раненых. Рядом со мной сидит Эдик Лехман, немец из Пицунды, легионер Иностранного легиона. Два года назад он поехал в Польшу, а там переплыл Одер, оказался в Германии. Пожил-побродил и завербовался в легион. Жизнь в легионе ему нравится. Их часть стоит в Джибути. Встают в четыре, до двенадцати занимаются спортом, потом, как он говорит, заваливаются в какой-нибудь бар, а потом — к девке. Перед выходом из части запасаются на проходной презервативами. Получают они 10 000 франков в месяц. Эдик говорит, что после двух лет нашей армии служба в легионе — полное фуфло. Люди в Европе ему не нравятся — с ними скучно, он отводит душу с несколькими ребятами из соцстран, которые есть в легионе. Мы прощаемся с Эдиком так, как будто завтра снова увидимся…

4 августа. С утра поехали в Кигали с канадцами из ООН. Страна очень красивая — горы, долины, много удивительных деревьев, какие-то кактусы метра три высотой, которые у нас растут только в горшках на окнах. Очень много чайных плантаций. К сожалению, все они пусты. Народу очень мало, в поселках ещё кто-то трётся, а на дороге пусто. Нашему каравану из трех машин приветственно машут руками и дети, и взрослые. Разрушений не особенно много. Правда, в городишке Гитарама, километрах в 40 от Кигали, очень много домов, судя по всему, разрушенных снарядами. Один дом просто сполз по горе вниз. Кое-где встречаются сожжённые деревья. Но ощущений, что здесь произошла жуткая кровавая бойня, в результате которой вся страна пришла в движение, нет. Кигали меня полностью разочаровал. Просто никакой город, хотя он красиво расположен на холмах и в долинах. Нет ни воды, ни электричества, город достаточно пустынен. С сотрудницей WFP (World Food Program) съездила в детский приют рядом с Кигали. Здесь работают немецкие врачи. Очень много детей, раненных мачете, много обгоревших. Маленькую девочку, сидящую на коленях у доктора, вытащили из-под обломков горевшего дома. Рядом с ней положил голову на колени медсестре мальчик с удивительно скорбным взглядом. Он находится в приюте уже несколько недель. Первое время был в состоянии шока — ни на что не реагировал, мочился под себя, плохо принимал пищу. На голове — несколько шрамов от ударов мачете, половина уха отсечена, видимо, тоже мачете. Сейчас ему лучше, стал узнавать людей, всё время ластится к медсестре Ульрике, но взгляд, наверное, надолго останется таким.

6 августа. Сегодня улетаю в Кению, в Найроби — оттуда легче добраться до Мванзы, к нашим в отряд. Жалко расставаться с Гомой. Кажется, столько не сделано, столько времени проведено впустую. Вчера один знакомый французский офицер, который учил в школе русский язык, спел мне «Подмосковные вечера». Кайф!

В Найроби прилетела на частном самолёте нефтяной компании с пилотом-норвежцем, классным парнем по имени Таджи. Он сказал, что всё равно возвращается обратно и может меня взять бесплатно. Мы летели на высоте метров двести. Бросаю последний взгляд на скопище грязных сараев и халабуд — это Гома с воздуха. Все равно грустно улетать!

8 августа. Два дня пришлось проторчать в Найроби: не было самолётов — выходные. А я и забыла — в Гоме ведь нет выходных. Там вообще от ужаса, горя и огромного количества работы забываешь и дни, и числа, и месяцы.

Пишу уже вечером, в лагере МЧС в Бенако. Долетела сюда на самолете Красного Креста, а потом какой-то хамоватый француз довёз уже до наших. Они мне здесь искренне обрадовались, по-моему, не верили, что я приеду. Организация жизни в лагере мне понравилась. Конечно, нет западной лёгкости и изящества в каких-то вещах, чувствуется военно-казарменный уклад жизни, но это и немудрено: в отряде всего пятеро гражданских, остальные — военные или сверхсрочники. Я понимаю, что Мише Грибачёву очень сложно — он первый раз за границей, и сразу — в Африку, и сразу — командиром.

Работа у них здесь очень тяжёлая. Они занимаются доставкой грузов и беженцев. Трудность работы заключается в том, что здесь фактически нет дорог, это, скорее, горные тропы из красной пыли, которая оседает на всём и въедается в кожу.

9 августа. Еле стою на ногах — проездила целый день с водителями на «КамАЗах» за беженцами. Устала безумно. Да и бардака в организации работы со стороны УВКБ (Управление верховного комиссариата по делам беженцев) достаточно. Ну, например: людей по 70 человек сажают в грузовики, у каждого грузовика стоит сотрудник УВКБ со списком, всех проверяют. Наши водители, как правило, помогают забраться в машины. Беженцев привозят в транзитный лагерь (приблизительно 1,5 часа пути), там все выходят из машин, их, как наши говорят, кольцуют — каждому на руку надевают специальный браслет из плотной бумаги с номером — это и для учета беженцев, и для получения в лагере пищи (совсем маленьким браслет надевают на левую ножку), — и после этого все эти люди идут пешком с детьми и скарбом в Бенако. А грузовики возвращаются в Бенако пустые…

11 августа. Когда едешь на машине, все дети машут тебе двумя руками и хохочут во всё горло. Я представляю, как потом, стоя на пыльной дороге и глядя вслед удаляющемуся грузовику, они яростно спорят: «Это он мне помахал, нет — мне!».

Приближается новая машина, опять все машут, по уши в красной пыли, и опять, наверное, яростно спорят.

Мне ужасно грустно. Я уезжаю. Прощаюсь с нашими ребятами и, в общем-то, с Руандой. Грустно улетать, ещё грустнее, чем из Афгана, по которому я ползала в прошлом году с тобой, Пуня, минус четырехмесячным, в животе.

Наверное, всегда, когда видишь большие страдания и боль, пусть и чужую, это очень сильно застревает в сердце. Проклятый бульдозер с мертвым ребенком в ковше!

Миша Грибачёв сказал, что принято решение оказать Руанде гуманитарную помощь и заниматься этим будет только МЧС. Слава богу, сдвинулось! А то ведь так стыдно. Мне здесь никто нигде слова не сказал, но самой-то всё равно стыдно! Участвуем в судьбах мира, делим его, кромсаем, а помочь малюсенькой стране раскачиваемся 5 месяцев. До Найроби лечу опять на самолётике Красного Креста, а там — ур-ра! — на летном поле стоит родной, пузатый, неуклюжий Ил-76. Бегу к нему вприпрыжку — и не верю своим глазам: этот экипаж я видела ровно неделю тому назад в Гоме, и они меня помнят. Сейчас они летят через Африку в Кишинёв. Взять меня на борт — нет проблем!

12 августа. Это последний день моего путешествия. Сколько за это время я увидела, какое количество людей самых разных наций мне помогало совершенно бескорыстно. У меня такое ощущение моей маленькой планеты, моего маленького любимого домика, где все люди рано или поздно встречаются. Мы все действительно объединенные нации! И мы не можем дать погибнуть народу, попавшему в страшную беду. Как трудно все это объяснить в Москве, в России, как трудно передать словами это ощущение братства. Кстати, впервые в жизни мне было приятно встретить за границей людей из моей страны. Наверное, потому, что они здесь не мешочничают, не побираются, не нуворишествуют, а делают дело, которое является частью дела общеземного. Как же всё это трудно выразить обычными словами!

Мой маленький мальчик, сегодня вечером, ну в самом крайнем случае завтра утром, мы с тобой обнимемся. Как это будет здорово и весело. Ты же будешь хохотать, а?

Москва-Дубаи-Мванза-Гома-Мугунга-Чангугу-Гиконгоро-Кигали-Гома-Найроби-Бенако-Найроби-Афины-Кишинёв-Москва

1994

P. S. Сегодняшнее положение в Руанде можно считать стабильным, правительство президента Кагамэ контролирует обстановку, хотя очень часто критикуется за «излишний авторитаризм» международными правозащитными организациями. Руанде удалось нормализовать отношения с соседями. Это по-прежнему крайне бедное (хотя и не самое бедное) государство, основной статьей дохода которого является экспорт кофе и чая. Недавно в районе озера Киву обнаружены большие запасы природного газа, но начнётся ли в этом уголке Африки газовая лихорадка, пока неизвестно.

С ноября 1994 года (и до сих пор) в Танзании работает Международный трибунал по преступлениям в Руанде. Среди подследственных — организаторы и вдохновители массового уничтожения граждан Руанды весной 1994 года, в основном бывшие чиновники правящего режима. Действия, а вернее, полнейшее бездействие структур ООН обсуждалось и осуждалось неоднократно на различных международных уровнях.

Морок, охвативший небольшую страну, кажется, позади. Вопрос только в том, где и как он проявится в следующий раз.

2009

О любви

Настоящую агонию я видела один раз в жизни, в Руанде, 10 лет назад. Прямо передо мной умирала чёрная женщина. У ног ее маленький мальчик беспечно грыз тростниковую палочку. Из его носа весело струились две сопливые змейки.

Платье на женщине задралось, и последним предсмертным движением она всё пыталась его одёрнуть.

Откуда ни возьмись, подъехали два ужасно клёвых американских солдата на грохочущих блестящих супермотоциклах. Они были свежие, веселые и такие даже немножко целлулоидные. На просьбу помочь я получила чёткий, исключительно гуманитарный ответ.

— Э нет, мэм, — сказали американцы. — Мы — миротворцы. И не можем с каждым возиться. Мы ведь здесь для оказания помощи в общем.

Так и сказали, пупсы: «в общем» — in general!

Ужасно захотелось взять у мальчика недогрызенную палочку и дать им по пустым белобрысым головам…

Они укатили.

Тётка все-таки попала в лазарет благодаря проезжавшему мимо американскому полковнику, тоже миротворцу, но менее in general.

Именно после этого случая для меня лично был окончательно решён вопрос с глобальной любовью ко всему человечеству. Именно с тех пор в ситуациях коллективной помощи мне всегда хотелось найти какую-то мелочь, деталь, которая помогла бы выделить из тысяч — одного, но своего. Это мог быть случайный перекрест глаз, или застенчивая улыбка, или внезапно завязавшийся разговор, который уже невозможно оборвать просто так… Все эти люди селились в моей памяти, а кто-то и в жизни.

Дети в Уганде долгое время жили в постоянно опасности — преступная группировка Армия Сопротивления Господа похищала детей и превращала их в боевиков. Фото 2003 года

Дети в Уганде долгое время жили в постоянно опасности — преступная группировка Армия Сопротивления Господа похищала детей и превращала их в боевиков. Фото 2003 года

Последний внезапно завязавшийся разговор, который невозможно было оборвать просто так, начался еще в прошлом году в Уганде.

»…. Я был дома после школы, играл. Вдруг вошли ужасные люди — в рваных одеждах, со спутанными волосами. Они крикнули маме, чтобы она молчала и не двигалась, а мне на поясе завязали веревку с цепью. Потом они собрали всё, что было в доме, и велели мне нести на голове узел с поклажей. На улице меня связали с другими детьми, тех, кто пытался развязаться, убивали на месте. »

»…. Наш дом окружили, родителей не тронули, а меня и ещё нескольких детей положили на пол, сверху постелили палатку, на нее поставили какой-то груз, мы едва могли дышать. Так мы провели ночь. Утром нас связали и погнали неизвестно куда. Из нашей семьи взяли только меня, моим младшим братьям было 4 и 5 лет — они ещё не были нужны.»

Таких историй, до одури похожих, даже однообразных по своей сути, вам расскажут великое множество в любой деревушке, в любом лагере для внутренне перемещенных лиц, в любом детском психологическом реабилитационном центре на севере Уганды.

Началось это довольно давно, когда некто Джозеф Кони объявил о создании Армии Сопротивления Господа (Lord’s Resistance Army — LRA). Себя он назначил главнокомандующим и, по совместительству, мессией. Если в начале своей повстанческой деятельности Кони и выдвигал некие туманные требования о смене правительства и замене действующего президента на, естественно, себя самого, то постепенно политические требования размылись и всё стало сводиться к банальным грабежам и убийствам.

Поскольку Кони, как и любой другой мессия, считает, что укреплять дух надо с детства, то этим Святое Войско и занимается: они попросту крадут детей школьного возраста, запугивают их всеми мыслимыми и, в основном, немыслимыми способами, превращая или в трясущихся от страха рабов, или в злобных зверят; через некоторое время «учебки» выдают «калаши» — самое известное здесь оружие — и вперёд! Иногда — грабить свою собственную деревню, иногда — тоже популярный у LRA способ использования детей — для измерения глубины брода. Прошлым летом в верховьях Нила выловили около 40 детских трупов — брод оказался слишком глубоким для подростков.

Всех девочек используют как полевых жён, почти независимо от возраста. Если, не дай бог, одна девочка понравилась сразу двоим — вопрос решается просто: её расстреливают…

Вот маленький кусочек из воспоминаний 14-летнего Стивена: «Когда меня украли, мы всю ночь шли пешком. И в эту же ночь нас заставили убить насмерть палками одного мальчика. Я его чуть-чуть знал, и мне не хотелось бить, но мне сказали: если я не буду работать как следует, то его поднимут, а меня положат на его место — и он будет бить меня. Ещё они говорили, что если я попробую убежать, то страшный дух будет всюду следовать за мной. Я в это верил и очень боялся… »

Нельзя сказать, чтобы ситуация никак не волновала мировое сообщество. Были международные доклады на самых разных уровнях, обсуждения, резолюции — а нужен отряд морских пехотинцев на пару месяцев, но на это не хватает политической воли, да, наверное, существуют и какие-то более тонкие политические хитросплетения и интриги.

В Уганде есть своя действующая регулярная армия, присутствие которой — хотя бы чисто внешнее — чувствуется на всех северных дорогах. Патрулирование этих дорог — основной способ борьбы, хотя повстанца, особенно ребёнка, если он без оружия, от местного жителя отличить невозможно. Солдатские посты через каждые 4—5 км. Вместо шлагбаума — ствол засохшего дерева. Около военных лежит горка тяпок на длинных деревянных ручках. Солдаты останавливают все машины подряд, взрослые мужики выходят, разбирают тяпки и минут 5— 10—15, в зависимости от настроения армейских, рубят высокую тугую и очень жесткую траву вдоль дороги, расчищая обочины и не давая возможности бандитам выходить на дорогу или устраивать засаду. Потом всех отпускают, солдаты вместе со своей корягой и тряпками перемещаются на несколько метров и ждут следующую машину. Сами они также рубят траву, но уже подальше от дороги, там, где поопаснее. Новая трава вырастает месяца за три. И все начинается сначала. Я не буду это комментировать, ладно?

Бывают и более активные антикониевские действия — открытые стычки, захваты бандитов и атаки с воздуха. Этих атак дети боятся панически, чуть ли не больше, чем самого Кони. Они бегут врассыпную, и многие гибнут от пулемётных очередей правительственных войск. Но атака в то же время — главная возможность бегства от LRA. Бегут дети и ночью, от полного отчаяния; одного мальчика просто оставили в лесу умирать, пожалев на него пули, а он смог выползти на дорогу и был спасён.

Абсолютно всех этих детей сразу же направляют в один из психологических реабилитационных центров, где они проводят не менее месяца. Случается, что некоторые попадают к бандитам вторично — таких, как правило, ждет мучительная смерть. Этот круговорот детей в Уганде идет уже 18 лет.

Одонга Боско после освобождения из плена захотел стать врачом. Сейчас он учится в России и планирует вернуться обратно на родину лечить людей. Фото 2003 года

Одонга Боско после освобождения из плена захотел стать врачом. Сейчас он учится в России и планирует вернуться обратно на родину лечить людей. Фото 2003 года

Ровно год назад в реабилитационном центре благотворительной организации World Vision в городишке Гулу мы познакомились с мальчиком. Мальчик как мальчик, только очень молчаливый, все время смотрящий куда-то вдаль. Он провёл семь месяцев в Армии Сопротивления Господа, и это был его первый день на свободе. Мальчик был худ, бос, очень давно не наедался досыта, впрочем, как и все остальные дети. Мы долго разговаривали, а потом он спросил, приедем ли мы еще.

— Зачем тебе, чтобы мы приезжали еще?

— Я подумал, — сказал он, поколебавшись, — что, может быть, вы бы согласились заплатить за мою школу, я хочу стать врачом, когда вырасту.

Стать врачом — после месяцев сплошных унижений, кровавых жестокостей, голода; не сейчас — кусок лепешки, а стать врачом — потом. Мальчик пытался использовать шанс на иное будущее. Имели ли мы право отказаться?.. И мы не просто не отказались, а согласились публично, написав об этом в «Новой газете».

А дальше начались мелкие бюрократические игры; через несколько месяцев выяснилось, что никто не знает, куда мальчик делся, и нужно было расписаться в собственном бессилии и проигрыше под влиянием обстоятельств. Звали мальчика Одонга Боско, и было ему 15 лет.

Но… Так или иначе, я всё время думала о нем. Совесть моя была явно нечиста. Самый большой страх был за его жизнь. Не шла из головы история, рассказанная мне девочкой Дженнифер с бесстрастным голосом и невеселым взглядом: «Я очень хотела убежать, но боялась даже намёком высказать свои мысли хоть кому-нибудь. Вот что они сделали с другой девочкой, которая была не такая осторожная, как я. Они поймали сбежавшего мальчика, отрубили ему голову и заставили ее нести голову в руках. И она была вся в его крови, и ей даже не разрешали вытереться, а заставляли нести голову перед собой на вытянутых руках и не закрывать глаза и смотреть. И нас всех заставляли смотреть».

Бедная маленькая негритянская Саломея, сколько вас таких еще бредёт, спотыкаясь, по красноватым дорогам.

Была, кроме страха за жизнь мальчика, и вторая, не менее весомая причина — честное слово. Ведь белому человеку здесь верят абсолютно. То есть это было не просто лёнька-пантелеевское «честное слово», на котором мы выросли, это было больше — честное слово белого человека чёрному мальчику.

В течение года я совершала какие-то вялые и беспорядочные действия, пытаясь найти мальчика через благотворительные организации. Попытки мои никакого результата не давали. Надо было ехать искать самой, но не было денег и не хватало какого-то внутреннего толчка.

И тут случилось одно событие в моей личной жизни: я влюбилась — и море мне стало по колено.

С этого момента все стало получаться, идея поездки начала обрастать деньгами. Самую существенную помощь оказал Международный комитет Красного Креста, давно занимающийся проблемами детей-солдат и финансировавший нашу прошлогоднюю поездку, потом — Child Soldiers и квакеры, в глаза меня никогда не видевшие, но полюбившие русскую пассионарность и знающие цену честному слову.

Рациональная часть меня сопротивлялась: в Уганде 24,5 млн жителей и, наверное, 15 млн из них — дети. Весь бред затеи был налицо. Но так хотелось хоть чуть-чуть успокоить совесть и в худшем случае сказать: «Ну, я хотя бы попробовала».

В World Vision в Гулу по фотографии его никто не помнил — и немудрено: тысячи детей с покалеченной психикой проходят через центр за год. Мне принесли несколько пухлых папок с детскими анкетами. Кроме имени и фамилии в папках было самое главное — сведения о том, куда ребенок направляется. К каждой анкете была присобачена отксеренная фотка, на которой разобрать что-либо было невозможно. Я листала страницы одну за другой, перекладывала папку за папкой, мелькали детские имена и судьбы — Флоренс Алойо, Деннис Очара, Дэвид Комакеш. Мальчика не было.

— Вот этот, что ли? — спросил один из сотрудников. С ксерокса смотрело что-то черно-белое и невыразительное, похожее на любое из предыдуших пролистанных лиц.

Анкетные данные в чем-то совпадали, правда, мальчик вроде говорил, что у него не было родителей, а тут значился как отец или опекун некто Алука Винцент.

— А может, вот этот, — предложил второй сотрудник и дал мне листочек с таким же чёрно-белым невыразительным пятном вместо лица, и этого персонажа тоже звали Одонга Боско. Родителей у него не было, но, правда, он был чуть постарше.

— Спросите еще в Save the Children, — посоветовали мне. — Они хранят всю документацию о детях, отбитых у Кони. Лучше всего спрашивать у Грэйс.

У Грэйс Ламуну — она была такая классная и в доску своя, что я стала называть её Ламунчиком, — спрашивать было действительно лучше всего. Молодая, энергичная, не бросающая слов на ветер, Ламунчик ведет очень важную работу — она разъясняет солдатам права детей:

— Солдаты должны знать, что дети не убивали никого добровольно, их заставляли стрелять, и все дети здесь — жертвы. Мы работаем с армией уже шестой год и добились того, что детей перестали бить, издеваться над ними и содержать под стражей. Мы хотим, чтобы люди не боялись военных, а видели в них защитников. Понимаешь, военные считают, что они твердые, будто сделанные из железа, а мы им говорим, что они такие же, как и все остальные люди. И дети такие же.

Ах, Ламунчик, Ламунчик, ну почему ты ведешь эту программу в своей Африке?

По сведениям Грэйс, мальчиков по имени Одонга Боско было действительно двое, первый вроде бы подходил чуть больше, чем второй, и я решила начать с него. Мальчик этот находился в двадцатидвухтысячном лагере для перемещенных лиц в местечке Лира Палуо, добираться до которого было не так далеко — километров 100, но достаточно опасно и особо не на чем.

Для начала Дэвид Окиди, продюсер местного радио, предложил дать бесплатное объявление. Вот его полный текст:

«Информируем Алуку Винцента из Лира Палуо, что его воспитанника Одонгу Боско срочно ждут на радио Мега РМ в Гулу для передачи ему важного сообщения. Все дорожные расходы будут оплачены».

Повторили объявление три раза в основных выпусках, которые здесь слушают все, а особенно люди в лагерях. Но даже если мальчик слышал и если это тот мальчик, то как он доберется и доберётся ли…

— Ты должна ехать сама, — твердо говорит Ламунчик. — Мальчик должен учиться в школе. Пошли искать машину.

И тут нам фантастически, просто невероятно везёт. Выясняется, что прямо сейчас в Падер, что в двадцати минутах езды от Лира Палуо, идет не просто машина, а грузовик с вооружённой охраной — возвращают в семьи детей, прошедших реабилитацию. Такие поездки бывают не чаще раза в месяц.

Наш грузовик раньше, видимо, использовался для перевозки скота — это был большой загон с высокими бортами, поставленный на колеса. В него набилось человек пятьдесят детей, каждый в подарок получил матрас, муку, бобы и самое главное — весь грузовик по периметру был, как бубенчиками, увешан веселыми желтыми канистрами для воды.

И вот мы пылим по дороге из красной грязи, солдаты почтительно убирают деревянные шлагбаумы, мы заезжаем в близлежащие деревни, детей и желтых канистр становится все меньше, а грязно-красной пыли на мне — всё больше, хочется только одного — вымыться. Увы — нас останавливает местный гаишник при полном параде: со стрелками на брюках и немыслимыми аксельбантами, в надраенных ботинках, а в блестящем козырьке его фуражки я, привстав на цыпочки, вижу свое собственное жуткое грязно-красное лицо с грязно-медными волосами.

— Где ваша правая фара, а? — заорал он, сделав зверскую рожу. Фары не было. Вместо нее зияла дыра, идущая до самых задних колес. — Когда вы поедете вечером (а время было два часа дня, оставалось нам ехать часа три, и он это знал), вас примут за что? — он прищурил один глаз и сделал еще более зверскую рожу: — За ве-ло-си-пед! И вы — что? — столкнетесь!

Ясно было — надо платить.

— Стой тихо и почтительно слушай, — пробормотал водитель. Мы постояли в смиренной позе ещё какое-то время. Внезапно полицейский обмяк, улыбнулся и очень дружелюбным голосом сказал:

— Ну, давайте, ага, поезжайте. Счастливого пути! — и пошел от нас вразвалочку, сняв фуражку и отирая белоснежным платком заливавший лицо пот. Его день был прожит не зря!

А мы попилили дальше. И вот — Падер! Сюда занести могут только любовь к ближнему, честные слова и жажда великих деяний. Это стоящее место для российских интеллигентов, прошедших горнила студенческих картофельных полей и стройотрядов. Вода — холодная, из фляги, нормально. Комнатка в гостинице — размером с келью для муравья. Но зато — чистейшее белье без чернильного штемпеля какого-нибудь «санатория имени Патриса Лумумбы» или райцентра «Красный Банан»; кровать, между прочим, нормальная деревянная, без панцирной сетки, так что номер «ночной батут» не получится. Одно мешало спокойному сну — был местный праздник, посвященный концу финансового года, и до пяти часов прямо под моей дверью звуки тамтамов сменялись не менее пленительными звуками техно и диско. Утром я сама себе готовлю яичницу из яиц, вымытых в луже, поскольку вода кончилась, а очередь у колонки — на несколько часов. Все удовольствия вместе с ночлегом стоили чуть больше двух долларов.

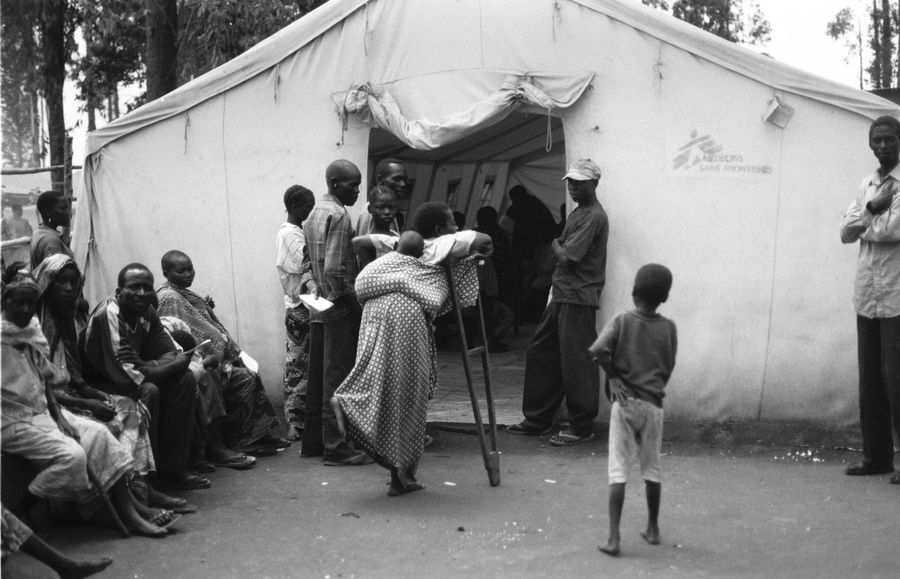

Миротворческие организации стремятся помочь африканцам хотя бы на самом базовом уровне — обеспечить жильём, минимальным пропитанием и медициной. На фото — очередь на приём к врачу в госпитале Врачей без границ

Миротворческие организации стремятся помочь африканцам хотя бы на самом базовом уровне — обеспечить жильём, минимальным пропитанием и медициной. На фото — очередь на приём к врачу в госпитале Врачей без границ

Выясняется, что все слышали объявление, и в Лира Палуо тоже, но вот когда будет мальчик, и где он сейчас, и как доберется до Падера — неизвестно. На отрезке Падер — Лира Палуо бандиты ведут себя достаточно активно, и шансы попасться в их лапы достаточно велики. Для мальчика это будет значить одно: в лучшем случае его привяжут к дереву голым и оставят умирать, в худшем — еще одна маленькая Саломея будет брести, не разбирая дороги, неся перед собой кудрявую голову.

И я мчусь к местным полицейским. За скромную, почти официальную взятку — залить 20 литров бензина в машину — они соглашаются отвезти туда и обратно.

Пришли шестеро солдат, одетых в комбезы и зеленые резиновые сапоги по колено. На одном из них, кроме того, был напялен такой же зелёный прорезиненный, я бы сказала, редингот, а на голове — нечто среднее между резиновой грелкой и тропическим шлемом

— Тебе не жарко? — спросила я участливо.

— В самый раз. Главное — пыль внутрь не попадает.

Солдаты сели на поставленные в пикап скамейки, передернули «калаши», и мы отправились. Меня трясло. До мальчика оставалось 12 километров. Полицейский Пол, настолько большой, что мне он напоминал лоснящегося дрессированного чёрного слона, белых женщин ещё не возил, поэтому — видимо, от волнения — он все время путал рычаг переключения скоростей с моей коленкой.

Все лагеря в любой точке света — будь то для беженцев, будь то для внутренне перемещенных лиц — похожи до мутящего однообразия прежде всего отсутствием хоть чего-нибудь, что радовало бы глаз: цветов, кошек, собак; похожи они скученностью домиков, хаток, хибарок и отсутствующим выражением глаз у большинства обитателей.

Занятий здесь нет никаких, уходить из лагеря далеко и надолго опасно, кормят три раза в день однообразной едой. Вы не думайте, что я критикую, — я просто описываю, прекрасно понимая, что специальная программа ООН World Food Program делает все возможное, чтобы хоть как-то прокормить несчастных. А на севере Уганды сейчас, например, 1,6 миллиона внутренне перемещённых лиц, живущих в лагерях.

Лагерь Лира Палуо ничем не отличался от других. Разве что часть людей жила в хатках, а часть — в кирпичных бараках, поделенных на отсеки. Семья мальчика жила в одном из таких отсеков.

Последние пятьдесят шагов я сделала как в полусне, на полусогнутых ватных ногах. Я уже точно знала, что мальчик, которого я сейчас увижу, будет совсем не тот, что я ошиблась, что нужно было сразу выбирать того, второго, мальчика с такими же именем и фамилией; что всё нужно будет начинать сначала и опять колесить по красным дорогам до бесконечности. В носу защипало, я почувствовала себя маленькой и несчастной. Гуманитарного подвига во имя любви не получалось. До полного поражения было пять шагов…

… Рваная занавесочка в дверном проеме откинулась, и там в застиранной красной футболке стоял наш, нет — МОЙ мальчик, божественно славный, единственный и неповторимый, каких в Африке миллионы.

— Здравствуй, — прошептала я и заплакала. — Ты меня узнаешь?

— Я вас ждал, — ответил он просто.

Дальше все было неинтересно: мы сфотографировались на память с родственниками (Алука Винцент и впрямь оказался обалдевшим от происходящего папой, а мама их давно бросила), мальчик взял свой маленький узелок, положил в карман штанов походную библию, напялил привезенную из Москвы новогазетную футболку, мы сели в полицейскую машину, Пол по-прежнему путал мое колено с переключателем скоростей, но уже не так активно, и все время приговаривал:

— Значит, вот как, ага, значит, это твой мальчик, ага, значит, ты его нашла, ага.

Они довезли нас до перекрестка на Гулу, в последний раз Пол сказал «ага», и дальше мы поехали на обычном грузовике уже безо всякой охраны. Мальчик по дороге уморился и заснул. Спавший, он был еще красивее, и щеки его раскраснелись.

Не спрашивайте, как черные щеки могут раскраснеться, но они раскраснелись.

По дороге грузовик несколько раз останавливали солдатские патрули и предлагали мальчику, водителю и мужикам, сидевшим в кузове, выйти, взять в руки тяпки и идти рубить траву.

— Чука чини — идите вниз, — говорили они на суахили.

А я в ответ кричала:

— Ондьока ньюма — идите обратно! — и жалобно просила солдат отпустить нас с миром.

Мы остановились в маленькой гостинице в Гулу. Мальчик первый раз в жизни спал на настоящей кровати. Я попросила его написать что-нибудь для читателей «Новой газеты». Он долго сопел над листком бумаги, потом выдал пятнадцать строчек текста на английском, суть которого сводилась к тому, что он так счастлив, так счастлив, что будет опять нормально учиться; и что он выучится и будет доктором в России, а пока он просто всех в России приветствует. И подпись под посланием была «I am by the name Odonga Bosco» — «А зовут меня Одонга Боско».

— А ты вспоминаешь Кони и то, чем вас заставляли там заниматься?

Он очень долго молчал, напряженно смотрел вдаль, а потом ответил медленно и даже стал немного заикаться:

— Н-нет, наверное. Всё хорошо. Только я до сих пор не знаю, сколько человек убил: как можно сказать, чей удар палкой был последним… Нам ведь велели бить всей толпой, и каждый раз — до смерти.

Первыми русскими звуками для мальчика были песни Тимура Шаова (Тимур, гордись!), пиратски записанные моим племянником на последнем концерте (Тимур, прости!). Больше всего ему понравился «Снобизм». Может, он почувствовал некое родство в словах: «Денег нет, в стране бардак, в воде холера», хотя никто ему ничего не переводил.

На следующий день неутомимая Ламунчик повезла нас в лучшую частную школу города. После этой школы вполне можно поступить в университет в Кампале и стать врачом. Нам был выдан список совершенно необходимых вещей, которые нужно было купить сразу. На глазах мальчик превращался в Гаруна аль-Рашида: мы купили матрас, одеяло, постельное белье, противомоскитную сетку на кровать, мотыгу, тяпку, посуду и много всякой другой нужной фигни. Сначала мальчик выходил из машины за покупками, но потом, наверное, побоявшись, что всё может исчезнуть, и он проснется, расселся на заднем сиденье, обнимая всё своё богачество. Он безмолвствовал и даже перестал слушать Тимура.

Меня мальчик называл упорно мамой, и на мой удивлённый вопрос он сказал очень просто: — Ну, ведь у вас есть дети? Значит, вы — МАМА.

Я перекрестила его на прощание.

Путь обратно был изнуряюще долог, а приехав, я свалилась с тропической малярией, но это совсем уже другая история с другими героями. День моего выхода из больницы совпал с двадцатым днем учебы мальчика в школе.

Спасибо за помощь первому секретарю Посольства РФ в Уганде О. И. Кравченко, московскому представительству авиакомпании «Emirates Airlines», итальянской благотворительной организации AVSI и врачам инфекционной больницы.

Москва-Дубаи-Кампала-Гулу-Падер-Лира Палуо-Гулу-Китгум-Кампала- Фуджейра-Дубаи-Франкфурт-Москва-инфекционная больница № 2 на Соколиной Горе.

2004

P.S. Одонга Боско сейчас живет в Москве, он закончил медицинский факультет РУДН и учится в интернатуре РНИМУ имени Пирогова. Через год Одонга станет кардиологом и вернется в Уганду лечить людей.

Все задуманное в африканских джунглях сбылось.

2021

Вечный двигатель войны

Иисус и Усона, два маленьких мальчика из деревни Лумеш-Канджамба в Анголе, каждый день ходят в школу мимо минного поля. Они не знают, что такое электричество и водопровод, они никогда не видели холодильника и телевизора, но с ходу отличат противопехотную мину от противотанковой.

Мины появились здесь задолго до мальчиков, во время раздиравшей Анголу почти 30-летней войны. Мины — это, пожалуй, всё, чем одарила белая цивилизация деревню Лумеш-Канджамба. Таких деревень в Анголе — несколько тысяч, заминирована почти треть территории страны.

Неподалеку от мальчиков работает отряд сапёров из неправительственной организации МАГ, руководит которым австралиец Мик Макдональд. Двадцать лет Мик обучал австралийских солдат минированию, теперь — обучает ангольских разминированию. Забавно устроена жизнь…

Сапёры одеты в специальные костюмы из негорючего кевлара, которые защищают жизненно важные органы. Как и маски, они защищают от противопехотных мин и осколков. Фото 2004 года

Сапёры одеты в специальные костюмы из негорючего кевлара, которые защищают жизненно важные органы. Как и маски, они защищают от противопехотных мин и осколков. Фото 2004 года

Простота разрушения неимоверно привлекательна — гораздо более, чем сложность созидания. Страсть человеческая к совершенствованию всего деструктивного поразительна! Мик показывает маленькую — размером с бачок для проявки фотопленки — пластиковую мину — из тех, которые невозможно уловить миноискателем. Ты делаешь такой лёгкий нажимчик на крышечку, лёгкий клик — с усилием не большим, чем на мышку компьютера, и — всё, собственно говоря. Тебя уже нет. Или, в лучшем случае, нет руки, ноги, глаза.

Для меня была полной неожиданностью непереносимая лёгкость, почти незаметность этого клика — не спасется даже грудной ребенок. На кого же это всё рассчитано?

Война всем даёт работу на долгие годы вперед — в Анголе трудятся специалисты из многих стран: сапёры, врачи, протезисты. Россия на этом гуманитарном фронте представлена, увы, только заложенными минами (справедливости ради отметим, что в Анголе были заложены мины почти 20 стран — вот он, подлинный интернационал войны!) да брошенными заржавевшими танками. Хотелось бы верить, что это пока.

…В Москве метель. Я смотрю в окно на заснеженные крыши домов вокруг и с тоской представляю, как в далёкой Анголе мальчик Иисус упрямо ступает своими маленькими черными пятками по раскалённой дороге, неся на спине деревянный стульчик.

Он идет в школу.

Минное поле — справа.

Ангола — Москва

2004

Почему слоны бывают без ушей

Все люди на этих снимках или ВИЧ-инфицированы, или имеют больного в семье. Они живут в Кибере — самой большой человеческой помойке в Африке: около миллиона человек. Не ищите Киберу на карте — такого города нет. Кибера — район Найроби, столицы Кении. Кроме Киберы Найроби знаменит еще комплексом зданий ООН в районе Гигири и сафари-парком.

Жизнь в Кибере очень проста: основная цель — дожить до завтра, заработав что-нибудь на еду. Счастливчикам удается еще и отложить! Вот мой знакомый Альфред Адуби целый год копил на деревянный комод стоимостью 50 долларов. Комод — самая дорогая вещь в доме ВИЧ-инфицированного Альфреда.

Другая моя знакомая — Джейн, мать двоих детей, — полностью зависит от мужа, у него маленькая овощная лавка. Выручки хватает ровно на прокорм, а едят все один раз в день, вечером.

Здесь под ногами валяются использованные презервативы и черные завязанные целлофановые мешки — их применяют как унитазы, а потом вместе с содержимым выбрасывают на улицу. Здесь самый высокий уровень ВИЧ-инфицированных в Кении.

Здесь многие женщины занимаются проституцией, чтобы на самом деле прокормить детей.

Я с этим киберским миром не должна была пересечься ни при каких обстоятельствах, так как была частью другого — ооновского — и жила в Найроби сытой жизнью знатного иностранца в России: в пятизвёздочной гостинице с обжорным завтраком и бассейном, смотрела на город только из окна служебной машины, скача по вечерам с приёма на приём. На приёмах пела местная Надежда Бабкина и плясал местный балет «Тодес». Всех нас, гостей, свозили на местный Измайловский рынок — в Найроби он называется масайским, — чтобы купить африканской развесистой клюквы. Меня, как и иностранцев в России, пугали бандитами, грабежами, изнасилованиями и классовой ненавистью бедных к богатым. Мне даже рассказали страшную историю отравлений, которая осталась в голове таблоидным заголовком: «Собака бухгалтера съела зебру и облысела».

Сверху зал заседаний сильно смахивал на шашечную доску — большинство присутствующих были в белых рубашках и тёмных костюмах. Изредка брусничной искрою вспыхивал какой-нибудь несознательный делегат от неправительственной организации, одетый не по форме. Запомнилось удивительно общее выражение лиц: добрый профессиональный прищур с автоматической улыбкой. Потрясло умение не спать даже в самых критических ситуациях. Самих лиц вспомнить не могу совершенно. Все делегаты были функциональны, как колонны, поддерживающие здание ООН, с существенной разницей в пользу колонн: ни к кому из присутствующих прислоняться не хотелось.

В трущобах Кении много граффити, которые часто рисуют на магазинчиках. В этой палатке можно заплатить деньги и позвонить — тем, у кого нет мобильного. Рядом парикмахерская, где делают завивку. Фото 2005 года

В трущобах Кении много граффити, которые часто рисуют на магазинчиках. В этой палатке можно заплатить деньги и позвонить — тем, у кого нет мобильного. Рядом парикмахерская, где делают завивку. Фото 2005 года

Я была маленькой и инородной частью международного саммита о запрещении противопехотных мин, проходившего под эгидой ООН. Вопросы, обсуждаемые на саммите, вовсе не были высосаны из пальца — типа советских симпозиумов «Ленин и макромир» — но в этом-то все коварство и заключалось. Противопехотные мины — ну кто же спорит — устаревшее оружие, приносящее больше беды мирным людям, чем пользы военным, и плохо, что российских военных в Найроби не было ни в каком виде, а американские, хоть и отставные, но были, и в достаточном количестве.

А вот не оставляло меня ощущение, что-то, что нужно было сказать в трёх словах, говорилось в ста пятидесяти, написать в двух пунктах — разводилось на три листа в полтора интервала. И то, что можно было обсудить за два дня, растягивалось на неделю. Соответственно, растягивались и приёмы, и командировочные. Только ооновский бюджет саммита был равен 435 тысячам долларов; если прибавить все приезды-отъезды, гостиницы, транспорт — потянет миллиона на полтора. Да ещё эти Валтасаровы ооновские пиры с двадцатью переменами блюд, реками псевдоинтеллигентного алкоголя, копчёными бегемотами, жареными зебрами и лощёными чёрными официантами, бесшумно скользящими между гостей!

Главначпупсы в Найроби заседали, раздувая щеки.

Я задала вопрос о минах в Чечне — мне ответили, что с российским правительством очень сложно вести переговоры по этому вопросу — вот спасибо, буду знать.

Я невинно осведомилась на пресс-конференции отставных генералов, как можно защищать государственную границу невероятной длины иными, не минными способами, — седой краснолицый канадский полковник тут же записал меня во враги и апологеты противопехотных мин. Какое знакомое с детства профессиональное умение не слушать и не слышать собеседника, облечённое, правда, во внешне изящную форму, — из-за этой формы зачастую теряешься и не знаешь, как возразить, — уж больно все деликатно.

На одном из заседаний одна главная дама, блондинка с тщательно растрёпанными волосами, узнав из выступления другой, тоже главной дамы, брюнетки с короткой стрижкой, сколько миллионов долларов тратится только в одной Америке на собачью еду, сказала взволнованным грудным голосом, что, вернувшись домой, она будет меньше кормить своих питомцев. Глаза ее лучились почти как у княжны Марьи. И все умилились и захлопали.

Между главначпупсами сновали на колясках миноподорванцы разных стран, похожие на экспонаты выставки пластинатов. На лужайке перед зданием один подорванец блаженно поливался водой из бутылки, явно устав после двенадцатого по счету интервью. Некоторые главначпупсы проливали слезу, другие считали, что миноподорванцев маловато.

Миноподорванцы обязаны были как можно больше выставлять свои увечья, чтобы всем окружающим было еще стыднее. Окружающим становилось непереносимо стыдно, и они уходили на очередной приём замаливать грехи и заливать стыд единственно верным и проверенным способом. Многим инвалидам отчего-то становилось стыдно за другое — сухумец Виталик Габния, оставшийся без ноги после взрыва (чего, глядя на него сейчас, никак не скажешь), возмутился:

— Почему я должен выставлять свои увечья, если я смог все это преодолеть, вернуться к нормальной жизни и быть обычным человеком?

Кстати, никто не посчитал, скольким жертвам мин можно было бы обеспечить более или менее сносную жизнь и нормальные протезы — не типа выставленных неправительственной организацией из Колумбии самопальных из деревяшек и пластиковых бутылок кока-колы, а недорогих, но качественных и удобных — за счет хотя бы одного приёма.

Что завораживает — так это ооновская политкорректность: например, во многих документах теперь ставят не пункты — 1, 2, 3 — а чёрненькие кружочки одинакового размера, называемые по- английски «буллет-пойнтс», — чтобы никто, не дай Бог, не подумал, что пункт 1 важнее пункта 3. Если так пойдет и дальше — в книгах могут отменить нумерацию страниц и глав.

Постепенно приходишь к мысли, что все эти люди сознательно играют в игру, конечные цели которой просты и прозрачны — придать себе максимально больший вес и положить в свой карман значительно больше денег сравнительно честным способом. С понедельника по пятницу ты заседаешь за счет мирового сообщества, в выходные целуешь жён, любовниц и детей и распределяешь подарки, а в следующий понедельник — вылетаешь на следующее архиважное заседание. Соответственно, то, что можно делать быстро, хорошо и дёшево, сознательно делается медленно, не очень хорошо и очень дорого. Эта искусственная жизнь навязана международным синдикатом главначпупсов, и многие гуманитарные организации, действительно работающие и делающие дело, принуждены в неё играть.

На заднем плане — кенийский магазин, в котором можно купить платье. Фото 2005 года

На заднем плане — кенийский магазин, в котором можно купить платье. Фото 2005 года

На первом этаже ооновского здания жили безухие африканские зверьки, даже некоторые слоны были без ушей. Зверьки были сшиты явно детскими руками. Продавали их две замечательные корпулентные дамы с цветочными именами — одна была Филлет, а другая — Годенсия. Европейцы покупали — по пять долларов за безухую тварь, избавляясь таким образом от комплекса вины перед неимущими. Выяснилось, что животных шьют ВИЧ-инфицированные киберские дети. Мир Киберы и мир ООН, обычно взаимонепересекающиеся, внезапно сошлись на этом первом этаже. Вот так я попала в Киберу и оставшиеся два дня перелетала из тени в свет — из Киберы в Гигири или, наоборот, из Гигири в Киберу, не переставая удивляться нищете и живости одной жизни и полной искусственности другой.

В Кибере работают местные совершенно непафосные неправительственные организации с очень ограниченным бюджетом.

С бедностью бороться им не по карману, они пытаются хоть как-то поддержать людей, больных СПИДом. Это для нас СПИД — по-прежнему что-то далекое, а для них — ну уж такая проза жизни, что становится почти поэзией. Здесь нет электричества, водопровода, часты пожары — тушить их невозможно: пожарная машина не проедет по узким улочкам Киберы, воды из колонки не наносишься, вот все и стоят вокруг горящего домика как зачарованные и ждут, куда подует ветер. На моих глазах сгорела хибарка и погибла 12-летняя девочка.

Дамы, торговавшие в ООН безухими зверьками, работают в организации под названием Кикочеп, существующей с 1991 года. У Кикочепа есть школа, маленькая клиника, в которой даже принимают роды, и мастерские. Кикочеп учит членов семьи жить под одной крышей с тяжелым заразным больным, обучая правилам гигиены, питания, сексуального поведения, поддерживая, когда возможно, материально и оказывая всемерную психологическую помощь.

Здесь выпускаются брошюрки, адресованные тем, кто стал жертвой сексуального насилия и из-за этого, возможно, и ВИЧ-инфицированным. Вот цитата: «Иногда люди говорят, что женщина заслужила быть изнасилованной, потому что была вызывающе одета или расхаживала соответствующим образом. Но никто ведь не просит, чтобы его насиловали. Мы никогда не должны винить жертву. Если человек вовлекается в сексуальные отношения против его воли — это изнасилование вне зависимости от обстоятельств, и это незаконно!». Может, перевести всю брошюрку да раздать у нас по отделениям милиции — пусть учатся у кенийских товарищей?

В Кикочепе я познакомилась с Моникой. Моника всеми своими неспешными повадками, внешне кажущейся ленцой, стоптанными шлёпками, серой кофтой, повязанной на бедрах, большим животом матушки Гусыни ужасно напоминала кавказскую крестьянку, вышедшую утром в птичник покормить кур. У Моники двое взрослых детей, а недавно она взяла на воспитание двух малышей — у одного мать умерла от СПИДа, а второго просто нашли в помойном ведре двух дней от роду. Подвиг матери? — да нет, обычная жизнь. Моника ВИЧ- инфицирована, ее заразил муж, а потом ушел в мир иной.

Мы зашли в мастерские — несколько девчонок учились кроить. Перед 17-летней Дженет (родители умерли от СПИДа) стоял утюг — точная копия железного утюга моей прабабушки Капы — такой, с угольками внутри, и чудно пахло глаженой материей. Дженет ходила в школу и даже что-то слышала про Россию, только не знала, что Россия такая большая.

— Слушай, а чего у вас все звери безухие? Это фишка такая, что ли?

— Да нет, просто денег на ткань для ушей не хватает, — ответила она очень серьёзно.

К четырем часам в психологический кабинет пришли три женщины и один молодой мужчина, по виду — абсолютный плейбой. Все четверо — ВИЧ- инфицированные, узнали о диагнозе не так давно, сделав здесь же бесплатный анализ. Все четверо учатся жить в этом новом страшном качестве.

— Когда мне поставили диагноз — думала, сойду с ума, — говорит тётка с мужским именем Майкл. — Представляла все время, что умираю — и так не хотелось. Теперь вроде полегче, когда видишь, что вокруг много таких и они живы…

Мы коснулись и редко здесь поднимаемой темы качества самого известного резинотехнического изделия. Кстати, в ооновском здании в Гигири изделие раздается бесплатно во всех туалетах — ты наивно подставляешь руки, чтобы их высушить, — а это оказывается не рукосушитель, а вовсе даже презервативораздаватель.

Для чего высокооплачиваемым сотрудникам ООН бесплатные презервативы да еще и в рабочее время — остается только гадать.

Так вот, я пакетик вскрыла, понюхала и даже попыталась натянуть изделие на палец… Скажу я вам, если бы я была простой африканской женщиной из народа, я бы сильно задумалась, что мне выбрать — омерзительно пахнущий прогорклым пальмовым маслом презерватив, поверхность которого если и была чем-то смазана, то много лет назад, а сейчас больше напоминала мелкую наждачную бумагу, посыпанную толченым кактусом, или отдать себя в руки судьбы, не лишая единственно возможного бесплатного мирского наслаждения? Эти замечательные изделия раздаются, естественно, за так — гуманитарная помощь от Большого Белого Брата. Качественные же продаются в аптеках по цене 2 доллара за три штуки, а основная масса обитателей Киберы живет меньше чем на полдоллара в день.

Та же тетенька Майкл вдруг спросила: «А у вас там, в России, есть СПИД?

— К сожалению, да.

— Наверное, для таких, как мы, построены специальные больницы с нормальным уходом и питанием, — сказала она мечтательно и посмотрела на меня.

Есть такая профессия — Родину защищать. Но я не стала.

— У нас таких, как вы, боятся, ненавидят и презирают.

Они не смогли понять — почему.

P.S. Вы думаете, я — лучше главначпупсов? Вовсе нет. На мою скромную поездку в Найроби девочка Дженет с безухими слонами могла бы худо-бедно жить 6000 дней, или почти двадцать лет.

Найроби — Москва

2005

Фотографии Виктории Ивлевой предоставлены Центром Вознесенского. Эти и другие документальные снимки фотожурналистки можно увидеть на выставке «Африканские дневники» в Центре Вознесенского до 31 мая.

Комментарии

Отправить комментарий