Две истории о несчастных судьбах самых выдающихся вундеркиндов прошлого

Уильям Джеймс Сайдис был самым известным вундеркиндом начала XX века. Он стал самым молодым студентом в истории Гарварда — мальчику было всего 11 лет. И с тех пор он ни шагу не мог ступить без внимания назойливых репортеров. Про него говорили, что уже в 6 лет он знал восемь языков, а его IQ достигал фантастических баллов. Но мир так и не дождался от Сайдиса великих открытий: в поисках уединения юноша был вынужден скрываться от прессы, работая на низкооплачиваемых должностях.

Мальчик родился в семье евреев-иммигрантов из Украины. Его отец Борис Сайдис бежал от политического преследования в Нью-Йорк в 1886 году. Он окончил Гарвардский университет и преподавал там психологию. Родившегося 1 апреля 1898 года сына Борис и Сара Сайдис назвали в честь его крестного отца, американского философа Уильяма Джеймса.

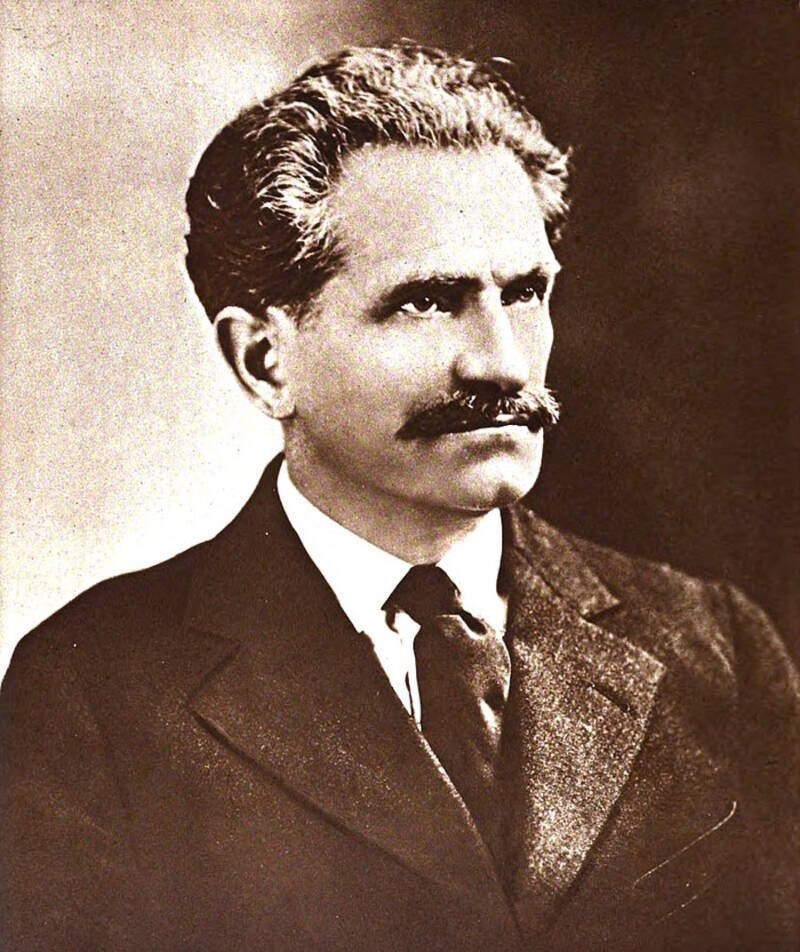

Борис Сайдис

Сферой научных интересов Сайдиса-старшего была психопатология. Едва Уильям научился говорить, он стал объектом отцовских экспериментов. С раннего возраста Борис учил сына писать и читать, и в 1,5 года малыш уже мог прочитать газету The New York Times.

К двум с половиной годам Уильям умел печатать на машинке по-английски и по-французски

В пять лет мальчик мог по памяти воспроизвести все часы отправления поездов по направлениям в сложном железнодорожном расписании.

В девять лет Уильям разработал логарифмическую систему счисления с основанием 12 вместо десятичной. Гордый отец писал о достижениях сына в научные журналы. В 1911 году вышла книга Philistine and Genius (англ. «Обыватель и гений»), в которой Сайдис критиковал американскую систему образования, приводя способности своего сына в качестве иллюстрации преимуществ домашнего обучения.

На момент публикации книги Уильям был уже хорошо известен в США. В шесть лет родители отправили мальчика в государственную школу в Бруклине, и Уильям за полгода усвоил семь лет школьной программы, обратив на себя внимание крупных бостонских газет.

Когда ему почти так же быстро удалось закончить среднюю школу, его начали преследовать репортеры. Но настоящую публичность Уильям Сайдис получил, когда в девять лет поступил в Гарвардский университет

Руководство не посчитало возможным допустить его к занятиям в столь маленьком возрасте и согласилось принять только через два года в расчете на то, что мальчик уже достаточно созреет. В 11 лет «созревания» Сайдиса хватило на то, чтобы прочитать лекцию о четырехмерном пространстве в Гарвардском математическом клубе.

Шестнадцатилетний Уильям Джеймс Сайдис, 1914 год / Фото: ru.wikipedia.org

История Уильяма была на первых полосах всех национальных газет. Журналисты наперебой предсказывали великие открытия, которые сделает вундеркинд, и вели споры на тему социогенетизма и биогенетизма. Участники многочисленных дискуссий разделились на два лагеря: одни считали, что выдающийся ум достался Сайдису от природы, другие — что это заслуга его отца, чьи инновационные методы воспитания с раннего возраста приучили мальчика энергично думать. Сотни газетных статей, опубликованных между 1910 и 1912 годами, на примере Сайдиса доказывали, что государственные бесплатные школы — это напрасная трата времени, которая приносит ребенку больше вреда, чем пользы.

Многие опасались за душевное и физическое здоровье мальчика, некоторые осуждали его отца за то, что он лишил ребенка детства. Статья «Популярные заблуждения относительно раннего детского развития», вышедшая в журнале Science в 1910 году, выражала опасения, что на примере Сайдиса другие родители начнут выращивать собственных гениев и травмируют своих детей.

Если Сайдис-старший и лишил Уильяма детства, то постоянное обсуждение его жизни в прессе сказалось на его здоровье намного губительнее

В 1910 году у мальчика случился нервный срыв, его отправили в санаторий. В Гарвард Сайдис вернулся замкнутым и подавленным, он больше не выступал с лекциями и избегал близких контактов с людьми. Летом 1914 года юноша получил диплом бакалавра искусств.

Журналисты не думали ослаблять своего давления на несчастного гения. Во время интервью для газеты Boston Herald репортер выпытывал у 16-летнего Сайдиса подробности его сексуальной жизни. Сенсация о том, что вундеркинд дал обет безбрачия, попала в The New York Times, после чего над личной жизнью Сайдиса глумилась уже вся Америка.

В конце 1915 года Сайдис стал преподавать математику в университете Уильяма Марша Райса в Хьюстоне, штат Техас, параллельно работая над докторской диссертацией. Желанного уединения молодому ученому давать никто не собирался. Крупнейшие газеты восточного побережья регулярно писали о его промахах, с ехидством отмечая его плохие манеры, неумение обращаться с женщинами и издевки со стороны студентов. В расстроенных чувствах Сайдис вернулся в Бостон и поступил на юридический факультет Гарвардского университета, однако бросил его на третьем курсе.

Статья про Сайдиса в одном из журналов, апрель 1987 года / Фото: sidis.net

В 1919 году, когда в США начинал расти страх перед красной угрозой, Уильяма арестовали за участие в демонстрации социалистов, на которой он нес красный флаг. Молодого человека приговорили к 18 месяцам тюрьмы за подстрекательство к мятежу, однако Сайдис-старший заключил сделку с обвинением, и тот остался на свободе. Арест и вызванный всплеск интереса к его личной жизни снова сильно подпортили нервы Сайдиса.

В надежде спрятаться от публичного внимания, он забросил науку и часто переезжал из одного города в другой под разными именами, работая обычным клерком

В 1924 году репортеру The New York Herald Tribune удалось обнаружить его в одном из офисов на Уолл-стрит. «Вундеркинд 1909 года теперь работает оператором счетной машины за 23 доллара в неделю», — писали газеты о бесславно увядших способностях Сайдиса.

После этого «самому умному человеку в мире» удалось исчезнуть с радаров журналистов больше чем на десять лет. Он вел тихое комфортное существование вдали от всеобщего внимания и писал романы. Главными увлечениями Сайдиса было коллекционирование трамвайных билетов и изучение быта одного из племен коренных американцев. На любые вопросы о своем гениальном прошлом он реагировал с невероятным раздражением. В 1927 году Сайдис отказался идти на похороны своего отца.

Крепость анонимности, которую возвел вокруг себя вундеркинд, рухнула в 1937 году. Он имел неосторожность дать своей знакомой интервью, которое легло в основу материала для журнала New Yorker. Сайдис стал героем цикла «Где они сейчас?», посвященного известным людям, которые на продолжительное время исчезли из вида. В статье Сайдиса представили «грузным мужчиной с выступающей челюстью, довольно толстой шеей и рыжеватыми усами», неуклюжим и по-детски безответственным, который не сразу может найти слова, чтобы выразить свою мысль.

Оскорбленный до глубины души Сайдис подал иск на New Yorker за вторжение в личную жизнь. Суд заключил, что он — фигура публичная, а потому все его неудачи и промахи являются предметом общественного интереса.

В июле 1944 года домовладелица обнаружила Сайдиса без сознания в арендуемой им комнате бостонского общежития. На 47-м году жизни он скончался от обширного инсульта.

Кристиан Фридрих Хейнекен. Самое гениальное дите в истории.

Кристиан Фридрих Хейнекен из небольшого городка на севере Германии вошел в историю как самый гениальный ребенок, когда-либо рождавшийся на земле. По легенде он встречался с королем и свободно говорил на нескольких языках, но так и не смог отметить свой пятый день рождения.

Тест на IQ

Если бы Кристиану сегодня пришлось проходить тест на IQ, то его результат, вероятно, превысил бы 180. При этом он не был аутистом. Подобно губке, малыш впитывал знания из различных областей, не ограничиваясь одним предметом. Он не был замкнут и отлично общался с людьми, поражая их своими умозаключениями и стройностью речи. К десяти месяцам (по другим данным – к двум месяцам) младенец не гугукал подобно сверстникам, а выстраивал членораздельные предложения.

К году Кристиан наизусть цитировал библейское пятикнижие. К двум годам изучил мировую историю и без запинок перечислял важнейшие географические открытия.

Он выучил французский, заинтересовался «мертвым» языком, освоил латынь. В возрасте трех лет переключился на математику и биологию, затем на религиоведение. Его любимым чтивом стала иллюстрированная энциклопедия на латыни «Чувственная картина мира» Яна Амоса Каменского, которой мальчуган зачитывался до поздней ночи. Маленький непоседа любил поговорить о достоинствах рейнских вин или обсудить генеалогию древнейших германских фамилий.

Кристиан Хейнекен был вторым ребенком, при этом его старший брат дожил до преклонного возраста и пошел по стопам родителей, связав свою жизнь с искусством. Родители вундеркинда были вполне заурядными личностями. Отец – никому не известный архитектор и посредственный художник, мать продавала предметы искусства в своей лавке. Воспитание мальчика доверили сначала няньке-кормилице – жесткой и властной женщине, которая не терпела возражений и полагала, что точно знает, как правильно растить детей. Ее методика обучения по принципу «что вижу, то пою» вряд ли оказала влияние на развитие удивительных способностей малыша.

Горе от ума

Глаза присутствующих студентов и профессоров гимназии Любека широко раскрылись, когда трехлетний карапуз забрался на кафедру.

Малыш начал свой доклад с биографического очерка о римских императорах и израильских правителях, а затем развернул тему в сторону необычной географии родной страны и особенностям скелета человека.

Цепочки фактов поражали логичностью, при этом Кристиан искусно «жонглировал» данными из разных областей науки.

Слава о необычном мальчике быстро разнеслась по округе, поэтому частые гости дома (преимущественно представители богемы) непременно желали увидеть чудо собственными глазами. Постоянные визиты и «работа» на публику сильно изматывали вундеркинда, зато прибавляли авторитета и популярности его родителям.

По мнению американского психолога Леты Стеттер Холлингворд, дети-гении зачастую просто эмоционально не готовы к решению серьезных философских и этических проблем, и это приводит к трагедиям – от сумасшествия до ранней смерти.

Новая сенсация при дворе

Скучающий королевский двор был рад новой забаве – маленькому мальчику, который без смущения отвечал на самые дурацкие вопросы, а стройностью мыслей превосходил многих ученых мужей.

Популярность мальчика достигла двора, и родители вряд ли хотели упустить уникальную возможность появиться в высшем обществе.

Несмотря на то что организм Кристиана уже начал протестовать против столь больших нагрузок – ребенок чувствовал недомогание и с трудом мог делать записи, - родители отвезли его в Копенгаген. На протяжении года малышу приходилось снова и снова удивлять взрослых дядь и теть. На одной из его первых лекций присутствовал и король, назвавший чудесного ребенка «Miraculum» (в переводе с латыни «феномен, чудо»). Мальчик страстно мечтал познакомиться с главным человеком королевства, с которым всезнайка планировал поделиться плодами собственных научных изысканий. По одной легенде это была написанная им история Дании, по другой – навигационные карты.

Роковое решение

Дома состояние Кристиана стало стремительно ухудшаться. Он почти не спал и плохо ел, постоянно жаловался на ломоту в теле и головную боль, капризничал, каждый час просил его вымыть и переодеть.

По мнению современных врачей, мальчик мог страдать от глютеновой болезни, связанной с нарушением работы пищеварения и аллергией на белки, которые содержатся в зернах злаков.

Придворные лекари рекомендовали диету, которая могла бы спасти мальчику жизнь: нежирные супы, сахар и пиво. Но мать настолько боялась «расстроить» кормилицу, считавшую, что лучшая и единственная еда для ее воспитанника - каша, что предпочла ничего не менять. По-прежнему посетителям не отказывали, и они тешили своё любопытство у кровати умирающего ребенка.

Когда тело ребенка покрылось отеками, он почти прекратил вставать с кровати.

За несколько дней до смерти малыш философски произнес по латыни: «Жизнь – дым».

На протяжении нескольких недель со всех окрестностей стекались «неравнодушные», чтобы в последний раз посмотреть на лежащего в гробу чудо-ребенка, при этом родители тщательно записывали имена всех влиятельных особ, которые приезжали в церковь.

Мог ли «младенец из Любека» прожить долгую и счастливую жизнь? И кто виноват в его ранней гибели: тщеславные родители, кормилица и ее взгляды на рацион, природа, наделившая Кристиана чрезмерной жаждой знаний, с которой просто не мог совладать детский организм? Если бы он родился в наше время, то трагедии, вероятно, удалось бы избежать, но история, как известно, не терпит сослагательного наклонения.

Комментарии

Oт какого политического преследования? Он против царя выступал? От обычных антисемитских российских погромов бежал.

Он два года сидел за политику. Мамка, да, от погромов сбежала.

Что за бред? У евреев нет никаких крёстных отцов.

Отправить комментарий