Как это работает. Дозаправка в воздухе.

С самого начала использования аэропланов возникло желание расширить их радиус действия за счёт передачи топлива в воздухе. Ещё в 1912 году были осуществлены первые попытки передать с одного самолёта на другой канистры с топливом. Ввиду высокой опасности и сложности манёвров данный способ передачи топлива развития не получил. Успешные попытки передать топливо при помощи шланга были осуществлены в 1920-х годах. В простейшем случае два медленно летящих самолёта соединялись шлангом, по которому в заправляемый самолёт топливо перетекало под действием силы тяжести. Впоследствии топливо стали ускорять при помощи насосов.

Дозаправка в воздухе считается одним из самых сложных элементов полета, выполняемых летчиками военной авиации. Военной потому, что выполняется она на данный момент только на армейских летательных аппаратах. Ниже для разогрева интереса к этому процессу шикарное современное видео от российских военных летчиков, а дальше очень подробно история развития, архивные кадры и описание технических деталей этого сложнейшего процесса...

Дозаправка в воздухе ВКС РФ

Сама идея дозаправки в воздухе возникла уже достаточно давно, с тех самых пор, когда аэропланы прочно обосновались на просторах безбрежного пятого океана. Ведь тогда, как впрочем и сейчас , возможность длительного нахождения в воздухе, которое ассоциировалось либо с большой дальностью, либо с выполнением какого-либо длительного ответственного задания, зависела, в основном, от двух факторов:состояния экипажа и наличия на борту достаточного количества топлива для работы двигателя.

С экипажем тут уж вряд ли что можно было сделать, разве что возить с собой сменщиков (что, вобщем-то, в дальнейшем и применялось). А вот насчет топлива стоило подумать . Ведь тут существуют две возможности. Первая, как бы тривиально это не звучало , расходовать топливо меньше или вообще не расходовать. А вторая – каким-либо образом в нужный момент пополнить его запасы.

Первый способ достаточно глубоко прорабатывался и исследовался, в частности в Советском Союзе в 30-е годы. А источник такого интереса заключался в том, что появившиеся тогда бомбардировщики имели уже достаточно большую дальность полета. Однако были при своих положительных качествах достаточно беззащитны и нуждались в опеке со стороны истребителей. И все бы ничего, но дальность тогдашних истребителей зачастую была в 3-4 раза меньше дальности полета бомбардировщиков.

Тогда появилась идея «брать истребители с собой» . Достаточно большие по размеру и обладающие немалой грузоподъемностью бомбардировщики сталиавиаматками, или воздушными авианосцами. Они попросту брали истребителей, что называется, «себе на горб» , чтобы выпустить их в полет там и тогда, где и когда это потребуется.

Пилоты при этом находились в кабинах. Двигатели истребителей, естественно, были выключены и топливо не расходовалось. А в нужный момент истребитель отцеплялся от носителя и выполнял задачу по защите своего менее маневренного «хозяина».

И хотя тема авианосцев имеет только косвенное отношение к теме нашей сегодняшней статьи (об авианосцах будет отдельная статья и не одна ), я все же уделю ей несколько строк, потому как она сама по себе очень интересна.

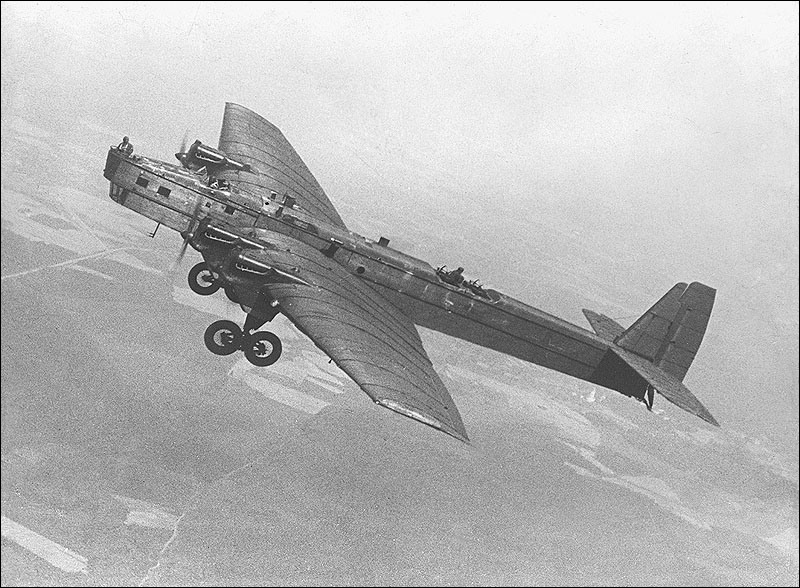

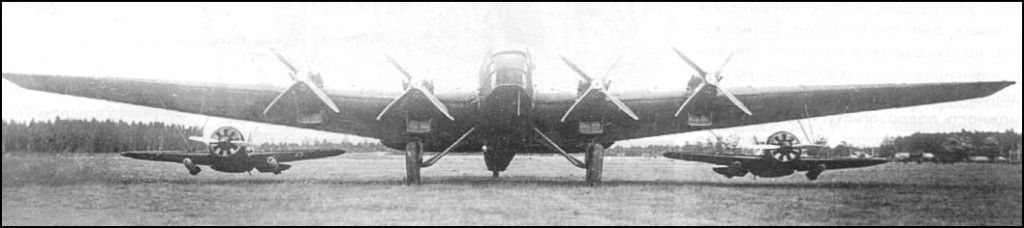

Бомбардировщик ТБ-1.

Бомбардировщик ТБ-3.

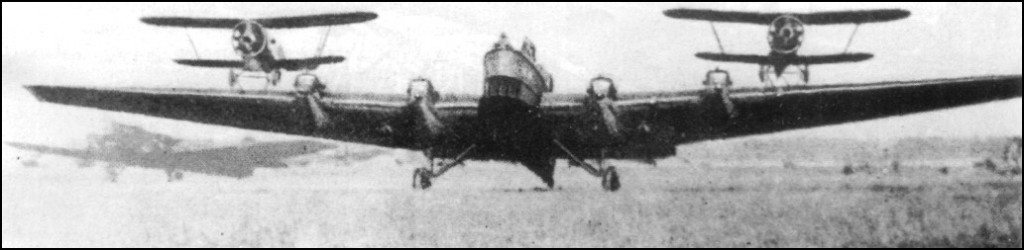

Достаточно большое развитие вопрос самолетов-авиаматок, как уже было сказано, получил именно в Советском Союзе. Инициатором и руководителем работ стал известный в довоенном Союзе авиатор, авиаконструктор и изобретатель В.С. Вахмистров. Его знаменитый проект «Звено» разрабатывался на базе самолета ТБ-1 и, в дальнейшем, ТБ-3.

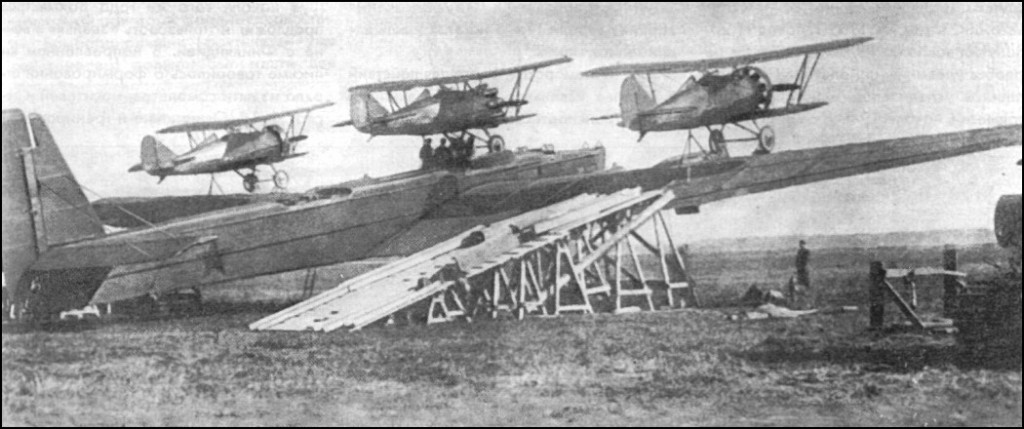

Звено-1.

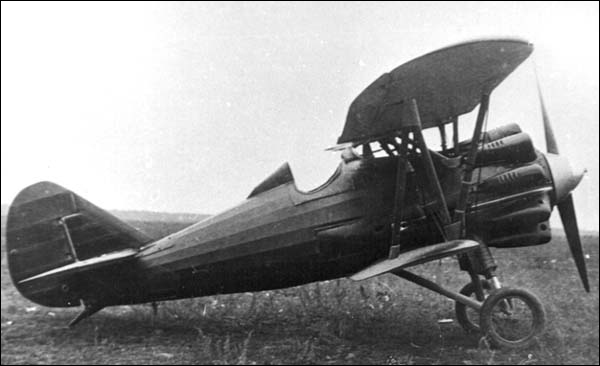

Истребитель И-4.

Проект был предложен 1 июня 1931 года, а уже 3 декабря в воздух поднялось«Звено-1». Это был бомбардировщик ТБ-1, на крыле которого сверху были закреплены два истребителя И-4. В 1932 году стали проводится работы с использованием более крупного по размерам бомбардировщика ТБ-3. Здесь модификаций «Звена» было предостаточно, в соответствии с замыслами и богатой фантазией Вахмистрова . Практически все они были летающими. Идеи и воплощенные в жизнь конструкции инженера даже получили характерное прозвище«цирк Вахмистрова» .

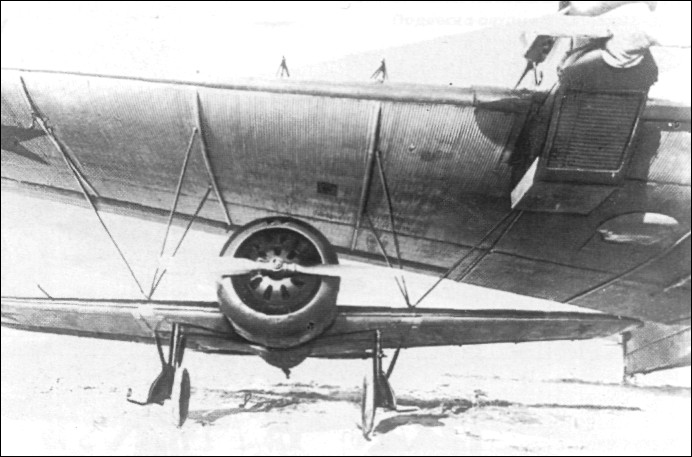

Подготовка к полету Звена-2А.

Истребитель И-5.

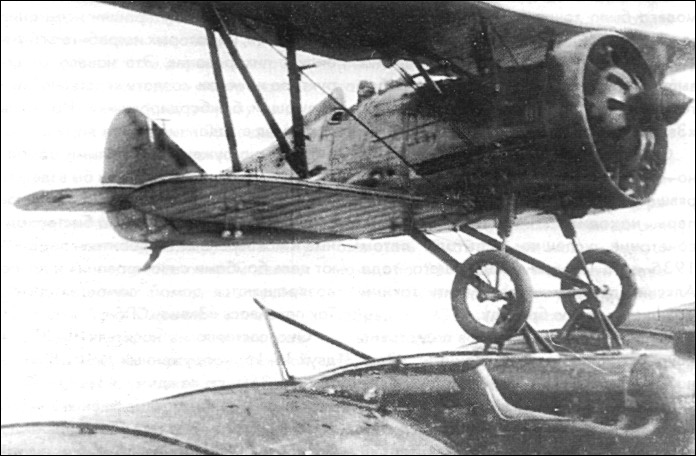

Истребитель И-5, укрепленный на крыле ТБ-3.

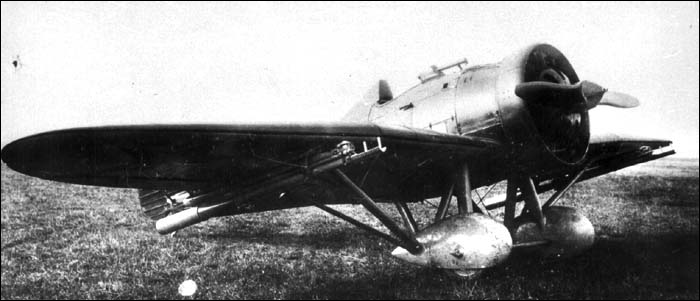

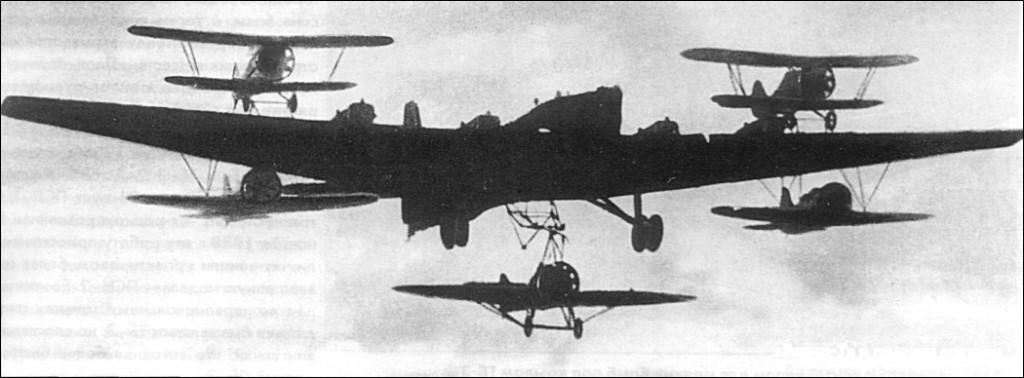

«Звено-2» – ТБ-3 с двумя истребителями И-5, а «Звено-2А» – с тремя (два на крыле и один на фюзеляже). «Звено-3» – два истребителя И-Z (пушечный истребитель) под крылом. «Звено-5» – не только отцепка истребителей И-Z в полете, но и прием их обратно после выполнения задания. «Звено-6» - под крылом два И-16. «Звено-7» – суперавианосец. ТБ-3 нес в этом варианте 5 истребителей: два И-5 на крыле, два И-16 под крылом, один И-Z под фюзеляжем.

Звено-2 перед вылетом.

И-16 под крылом ТБ-3.

Пушечный истребитель И-Z.

Звено-7, суперавианосец .

Был даже проект “авиаматки ПВО” с истребителями И-15бис, которая должна была барражировать вдоль границы и, в случае ее нарушения выпускать своих подопечных в воздух. Было еще немало других проектов, как осуществленных, так и нет.

Истребитель И-15бис.

Одним из самых доведенных стал проект «Звено-СПБ» (составной пикирующий бомбардировщик). Это был самолет ТБ-3РН с двумя И-16 под крылом, каждый из которых был вооружен бомбами (2×250 кг). Сама авиаматка даже не заходила в зону ПВО. Она доставляла истребители с бомбами, так сказать, по месту , выпускала их там, и уже они выполняли бомбометание.

Звено-СПБ проходит испытания.

Звено-СПБ проходит испытания.

Самолеты «Звено-СПБ» приняли достаточно активное (и результативное !) участие в Великой Отечественной войне и воевали вплоть до второй половины 1942 года. Однако производство ТБ-3 было прекращено еще в 1937 году. Устаревшие самолеты не могли полноценно противостоять передовой технике люфтваффе.

Как только была практически доказана возможность и эффективность дозаправки в воздухе, активные работы по созданию летающих авиаматок были прекращены. Стоит, правда, сказать, что в малом объеме такого рода исследования все же проводилсь и после войны, вплоть до 60-х годов. Потом с перерывами до настоящего времени, и сейчас они существуют, так сказать, в неявном виде . Но подробнее об этом в другой раз.

А сейчас вплотную поговорим о дозаправке в воздухе. Это и есть та самая вторая возможность увеличения дальности. И, действительно, самолет может держаться в воздухе и выполнять при этом поставленную задачу, пока работают его двигатели. А они будут работать, пока есть на борту топливо (при условии, конечно, их полной исправности). То есть формально самолет может находиться в воздухе неограниченно долго, главное, чтобы экипаж, им управляющий, был работоспособен.

У принципа пополнения топлива на борту путем дозаправки в воздухе есть еще одна очень важная положительная особенность. Дело в том, что в характеристиках любого самолета есть такой параметр, как максимальная взлетная масса. Это такая максимальная масса летательного аппарата при которой он может безопасно осуществить взлет.

Так как в суммарную массу любого воздушного судна входит как топливо на его борту, так и груз в его грузовых отсеках (а равно и боеприпасы), то здесь открывается возможность для определенного комбинирования.

Если есть возможность дозаправки в воздухе, то вполне можно взлететь с меньшим количеством топлива (к тому же используя более короткую дистанцию для взлета ), но с большей полезной нагрузкой, а потом уже в полете нужное топливо получить от заправщика. В этом случае, естественно, эффективность боевого применения повышается.

Первые неуклюжие попытки «дозаправки» были сделаны еще в 1912 году. Другим словом и без кавычек эти действия не назовешь, потому что первоначально это была просто передача канистр с бензином с одного аэроплана на другой.

Однако уже в 20-е годы была опробована и проведена успешная дозаправка топливом через шланг перекинутый с самолета на самолет. Топливо переливалось просто под влиянием гравитации.. Именно переливалось, потому что об ускоренной перекачке тогда речь не велась, да и сам процесс иной раз мог выглядеть достаточно комично . Ведь зачастую подаваемый шланг с заправочным пистолетом надо было ловить вручную и вручную же вставлять его в заправочную горловину.

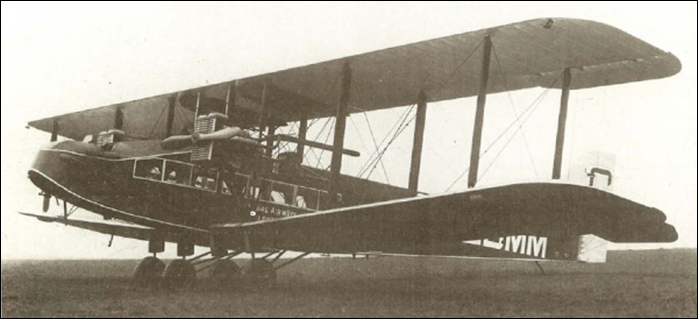

Первая в истории дозаправка в воздухе между самолетами Airco DH.4 . 27 июня 1923 года.

Самолет Airco DeHavilland DH 4В.

Впервые такого рода операция была выполнено 27 июня 1923 года. Заправка происходила с крыла на крыло между двумя самолетами Airco DH.4 принадлежашими USAF ( американские военно-воздушные силы, тогда еще называвшиеся по-другому ). Экипаж – военные летчики Virgil Hine и Frank W. Seifert. И американцы не остановились на достигнутом.

Уже в августе этого же года, с 27-го по 28-е, на тех же самолетах Airco DH.4 был установлен рекорд продолжительности полета (экипаж – военные летчики Lowell Smith и John Paul Richter). Заправляемый самолет оставался в воздухе 37 часов 15 минут, при этом было проведено девять дозаправок, перекачано 687 галлонов топлива и 38 литров масла для двигателя.

25 октября того же года тот же экипаж на самолете Airco DH.4 выполнил успешный перелет из городка Sumas в штате Вашингтон до San Diego ( Калифорния) с двумя дозаправками в воздухе, тем самым доказывая практическую ценность воздушной дозаправки.

Atlantic-Fokker С-2А, на базе которого был сделан Question Mark .

Дальше – больше … В январе 1929 года американские военные летчики на самолете Question Mark (Вопросительный знак), который был специально подготовленной модификацией военно-транспортного Atlantic-Fokker С-2А, в результате использования дозаправки в воздухе продержались в полете над Лос-Анджелесом более 150 часов.

Дозаправка Atlantic-Fokker C-2A "Question Mark" от транспортного Douglas C-1. Хорошо виден помост для обслуживания двигателя в полете.

Военный транспортник Douglas C-1.

Летчики Dale Jackson и Forest O’Brine на самолете Curtiss Robin используя всю ту же ручную примитивную дозаправку продержались в воздухе без посадки с 13 по 30 июля 1929 года (то есть 420 часов и 17 минут). Полет проходил над аэродромом Lambert Field, город St-Louis, штат Missouri.

Подготовка к рекордному полету в Сант-Луисе.

Самолеты Curtiss Robin. Дозаправка 13-30 июля 1929 года, Сант-Луис.

В период с 11 июня по 4 июля 1930 года братья brothers John, Kenneth, Albert, и Walter Hunter используя два самолета Stinson SM-1 Detroiter (один как заправщик другой, как заправляемый) продержались в воздухе 553 часа 40 минут над аэродромом Sky Harbor Airport возле местечка Northbrook севернее Чикаго.

Самолет Stinson SM-2 Junior, модификация Stinson SM-1 Detroiters.

И наконец в 1935 году братья Fred и Al Key (получившие прозвище «Летающие Ключи» ) на самолете Curtiss Robin (носившим название Ole Miss) установили рекорд беспосадочного полета в 653 часа и 34 минуты. То есть более 27 дней в воздухе! Да еще на такой этажерке . Они взлетели 4 июня и приземлились 1 июля, пролетев при этом 52320 миль и израсходовав более 6000 галлонов бензина.

Самолет Curtiss Robin в музейной экспозиции.

Интересно, что в этом случае установление рекорда с использованием дозаправки в воздухе не было самоцелью. Дело в том, что 1935 год был временем, когда в разгаре была Великая Депрессия. Небольшой аэродром (аэропорт) в городке Meridian (штат Миссисипи) должен был закрыться по экономическим соображениям.

Братьев Key это, мягко говоря не устраивало . И они решили привлечь внимание к аэродрому, устроив на нем свое шоу, главной целью которого было побить существующий рекорд братьев Hunter.

Подошли они к этому вопросу достаточно основательно. Ведь известно, что существовавший до сих пор способ заправки (шланг с обычным заправочным пистолетом) был довольно опасен. Самолет ( как заправщик, так и заправляемый) из-за любых воздушных возмущений вполне мог отклониться от прямолинейного полета.

В этом случае заправочный пистолет могло вырвать из горловины топливного бака заправляемого самолета. Понятно, что в этом случае струя бензина из шланга может попасть куда угодно, в том числе и на горячий корпус двигателя заправляемого самолета. А тогда пожар в полете очень вероятен.

Дабы этого избежать, Братья Key совместно с изобретателем и механиком A.D.Hunter усовершенствовали систему заправки. На конце заправочного шланга был установлен специальный клапан, который открывался только при его нахождении в заправочной горловине.

В случае, если он оттуда по какой-либо причине (штатной или нештатной) выходил, то подача топлива сразу перекрывалась. С использованием этой системы и проходил полет. Заправка производилась с такого же самолета Curtiss Robin, пищу летчикам спускали на веревке. Все остальное тоже с использованием подручных средств …

Еще одной проблемой как у братьев Hunter, так и братьев Key ( а также у летчиков Dale Jackson и Forest O’Brine, Сант-Луис) было обслуживание двигателя. Полет был очень длительный, положенного наземного технического обслуживания двигатель, естественно, не получал. Поэтому приходилось производить хоть какие-то работы прямо в полете на работающем двигателе.

Работы на двигателе на специальном помосте во время полета в Сант-Луисе (самолет Curtiss Robin).

Специально для этого как на Stinson SM-1 Detroiter, так и на Curtiss Robin были выполнены специальные небольшие помосты вокруг двигателя, на которые выбирался один из пилотов и ( я бы сказал, рискуя жизнью ) выполнял необходимые работы.

Полет, безусловно, был грандиозен и заслуживает особого внимания. После его окончания, аэропорт получил в честь братьев название Key Field. Он успешно функционирует и по сей день в качестве регионального аэропорта Соединенных Штатов. А самолет, на котором совершался этот полет сейчас хранится в Национальном Аэрокосмическом Музее в Вашингтоне (National Air and Space Museum). Наши бы так умели хранить свои национальные реликвии …

Теперь слова немного разбавим коротенькими видеороликами о вышесказанном. Второй, кстати, посвящен полету в Сант-Луисе в июле 1929 года. Язык там, правда, малопонятен, но и без него многое ясно . Отважные были летчики в то время…

Не отставала от американцев и Европа. Там примерно в это же время проводились опытные полеты с дозаправкой в воздухе. Были они правда не столь экстремальны .

В 1928 году заправку между двумя самолетами продемонстрировали французы на авиационном празднике на аэродроме в Ле бурже (Le Bourget, том самом, где сейчас проходят знаменитые всемирные авиационные выставки).

Британский научно-исследовательский авиационный центр (одна из баз его была вФарнборо (Farnborough), опять же в том самом, где сейчас проходят крупные авиационные выставки; последняя только что закончилась в прошлое воскресенье ) работал над увеличением дальности полета дальнемагистральных гидросамолетовБританской империи.

С этой целью исследовались возможности дозаправки в воздухе. В 1931 году впервые была продемонстрирована дозаправка между двумя самолетами Vickers Virginia, при этом использовался шланг с предохранительным клапаном, по принципу действия похожим на клапан, используемый братьями Key. Работы продолжались успешно, но были прекращены с началом Второй Мировой войны.

Самолет Vickers Virginia.

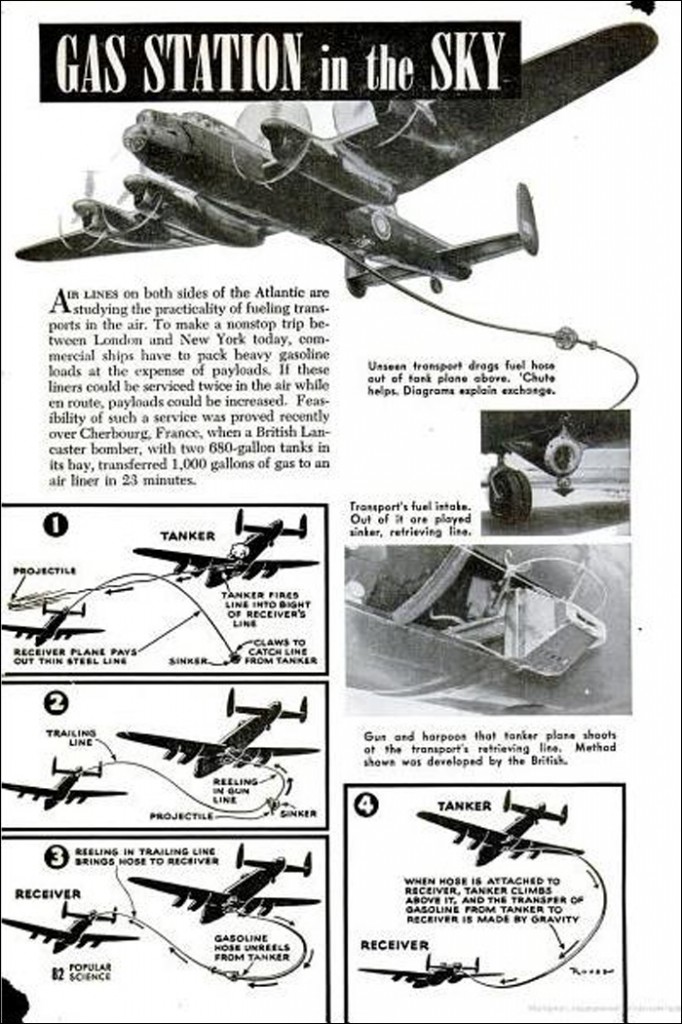

Однако все эти способы заправки были, как видите очень примитивны, малоэффективны и опасны для самолета и экипажа. Назревала серьезная необходимость придумать что-нибудь посерьезнее и поосновательнее. Первым человеком, взявшимся за выполнение этой задачи стал Alan John Cobham, известный английский летчик, воевавший в первую мировую и специализировавшийся в полетах на длинные дистанции.

Основываясь на работах других английских инженеров он разработал первую в мире настоящую систему (именно систему!) дозаправки в воздухе.

Кратко о ее сути. На заправляемом самолете в хвосте через специальное отверстие выпускался тонкий стальной трос на конце которого был укреплен груз со специальными зацепами (когтями). На самолете заправщике в нижней части фюзеляжа было смонтировано устройство, которое в нужный момент делало выстрел специальным гарпуном (лучше слово не подберешь ) на таком же тросе поперек курса в левую сторону.

Заправщик подходил справа сзади и чуть выше заправляемого самолета и делал выстрел гарпуном поперек курса в сторону выпущенного троса с грузом от заправляемого самолета. Трос заправщика ложился на трос заправляемого и далее, в результате эволюций заправщика, тросы обоих самолетов сцеплялись (гарпун с когтями груза) и лебедкой место сцепа затягивалось в корпус танкера.

Там вместо троса к узлу сцепки присоединялся топливный шланг, который в обратном порядке перетягивался на борт заправляемого самолета. Далее заправщик поднимался выше и происходила заправка. Топливо, как вы уже верно поняли , опять же перетекало самотеком.

При отработке этой системы в качестве заправляемого самолета использовалсяAirspeed AS.5 Courier а в качестве заправщика транспортный Handley Page W.10.

Самолет Airspeed AS.5 Courier.

Транспортный самолет Handley Page W.10.

Главной целью разработчика этой системы (как патриота своей страны ) было не военное ее применение, а улучшение возможностей трансатлантических коммерческих перелетов.

В 1934 году Cobham основал фирму по разработке, совершенствованию и производству оборудования для своей системы дозаправки в воздухе. Фирма называлась Flight Refuelling Limited (FRL, существует по сей день ), а система дозаправки – Grappled-line looped-hose или просто looped-hose. Затрудняюсь литературно это перевести . Что-то типа «шланг-петля».

Статья из журнала Popular Science (01.1947 г., США) о системе дозаправки FRL looped-hose.

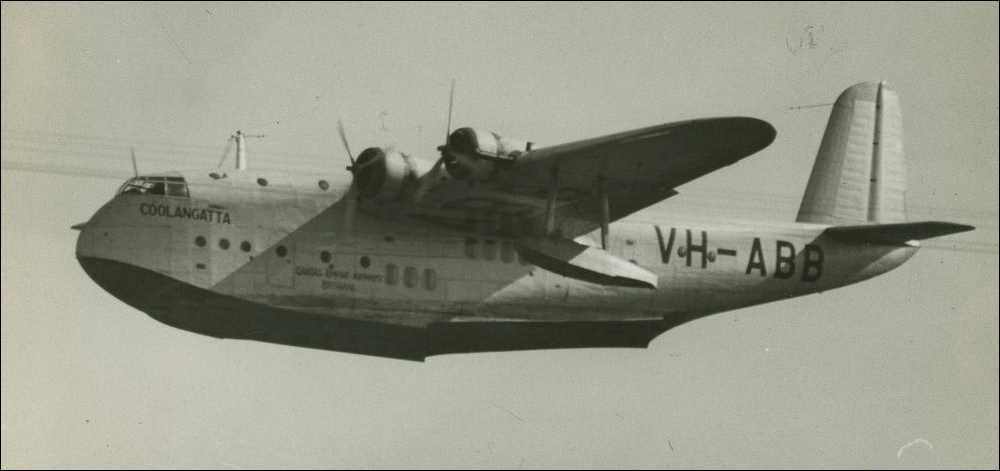

В 1938 году система FRL looped-hose отрабатывалась на больших гидросамолетах типаShort Empire. В 1939 году с целью отработки дальних трансатлантических перелетов использовались самолеты Handley Page H.P.54 Harrow. С 5 августа по 1 октября 1939 года было выполнено 16 трансатлантических перелетов британских гидросамолетов, в которых 15 раз использовалась дозаправка в воздухе. После этого испытания были прекращены, потому что началась Вторая Мировая война.

Летающая лодка семейства Short Empire.

Самолет Handley Page H.P.54 Harrow.

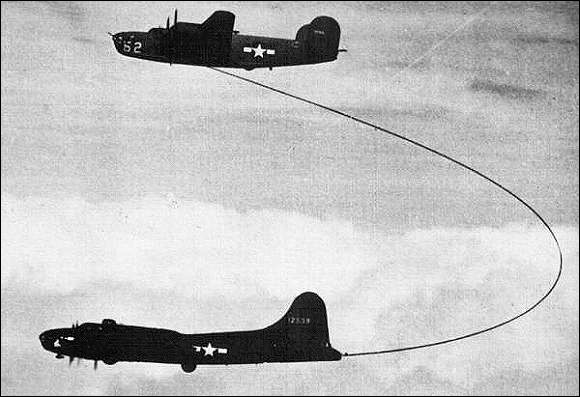

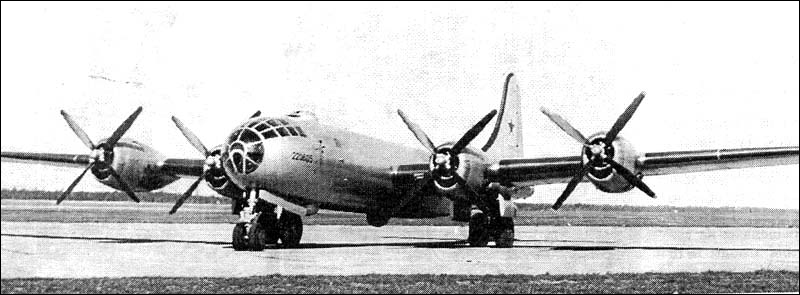

Однако сразу после окончания войны США закупили для своих ВВС некоторое количество систем FRL. Они с небольшими изменениями в конструкции устанавливались на самолеты В-17, В-24 и В-29 (они назывались КВ-29) и в дальнейшем на В-50.

Consolidated B-24D Liberator заправляет бомбардировщик Boeing B-17E Flying Fortress по методу looped-hose.

Бомбардировщик Boeing B-17E Flying Fortress.

Массовый бомбардировщик Второй Мировой Consolidated B-24D Liberator.

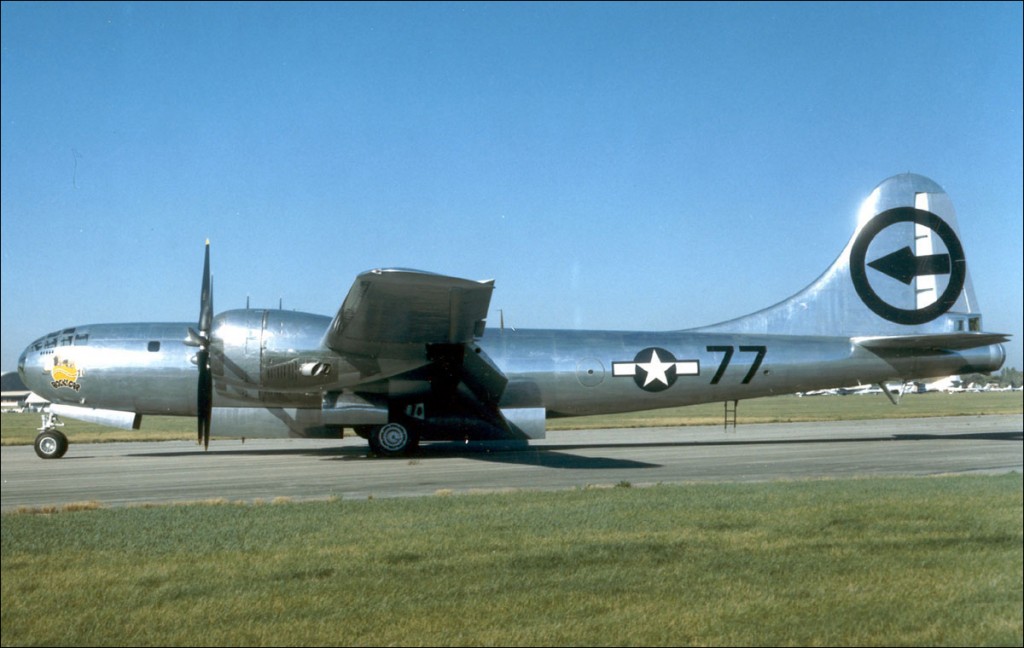

Boeing B-29 Superfortress "Bockscar" в национальном музее USAF в Дэйтоне (США).

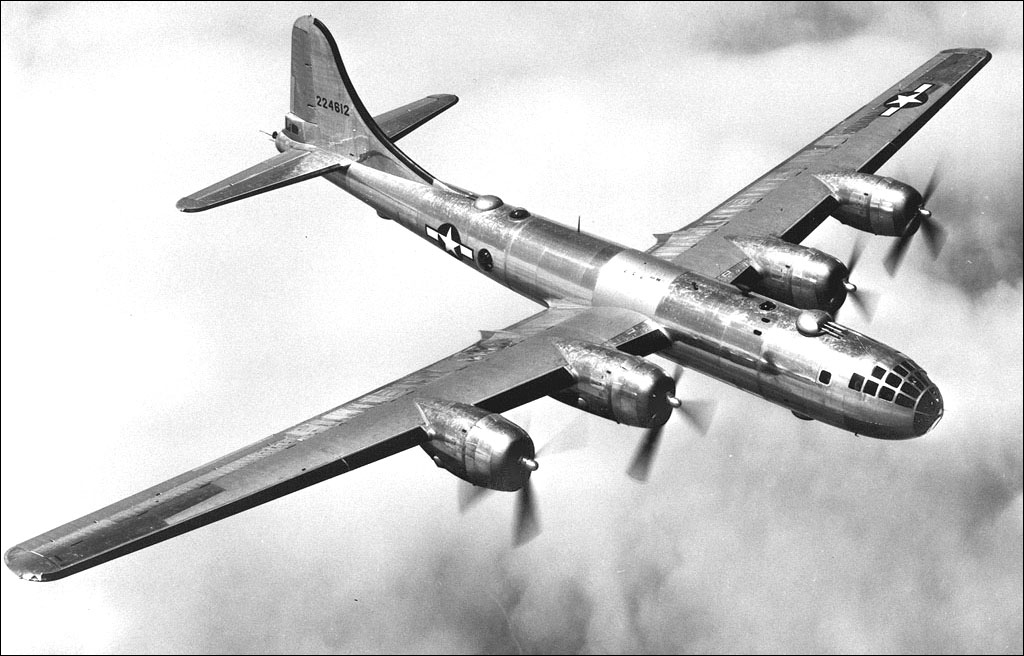

Бомбардировщик Boeing B-29.

Бомбардировщик Boeing B-50.

Бомбардировщик Boeing B-50.

И именно такой системой был оборудован самолет ВВС США Lucky Lady II (Boeing B-50 Superfortress) осуществивший в 1949 году первый в истории беспосадочный полет вокруг света. Его заправлял КВ-29М.

Дозаправка В-50 Lucky Lady II от заправщика КВ-29M по методу looped-hose во время кругосветного перелета.

Привожу здесь два небольших ролика, на которых можно увидеть некоторые моменты работы модернизированной системы FRL looped-hose. Первый ролик посвящен заправщику КВ-29. Показана наземная тренировка и работа в воздухе. Хорошо виден момент, когда член экипажа самолета-заправщика (оператор заправки ) производит соединение заправочного шланга с тросом заправляемого самолета для последующей его транспортировки к нему на борт.

Второй ролик посвящен кругосветному беспосадочному перелету Lucky Lady II. Там тоже показан момент дозаправки в воздухе.

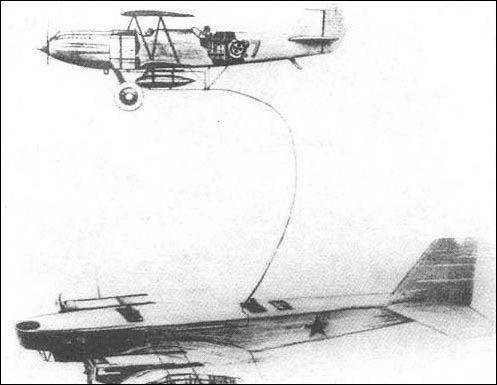

Ну, а теперь кое-что о наших … Советский Союз ведь тоже не остался в стороне от исследований по дозаправке в воздухе. С начала 30-х годов она была опробована на различных типах самолетов. Нельзя сказать, что у нас дела пошли лучше, чем у американцев. Первоначально была все та же кустарщина, граничащая, на мой взгляд, с некоторым безрассудством. Уж больно все это было опасно… Хотя, наверное, иначе в то время было просто нельзя.

Под руководством авиатора-энтузиаста П.И.Гроховского был разработан самолет-заправщик (танкер ) на базе легкого бомбардировщика и разведчика Р-5. Далее опытными работами по дозаправке в воздухе в НИИ ВВС занимался инженер А.К. Запанованный с летчиком И.П. Белозеровым.

Легкий бомбардировщик Р-5.

На Р-5 были смонтированы дополнительные бензиновые баки (главным был большой подфюзеляжный бак емкостью 550 литров), а также ручная лебедка с металлизированным шлангом. На конце шланга имелся груз, так называемая «груша», весом около 4-х кг.

Эскиз (30-е годы) дозаправки ТБ-1 от Р-5.

В качестве заправляемого использовался уже упомянутый выше ТБ-1. Члены экипажа (чаще всего механик и летнаб (летный наблюдатель)) должны были вручную эту самую грушу поймать, рискуя при этом получить основательный удар по голове, удержать, что было совсем нелегко, и направить конец шланга с клапаном в заправочную горловину. Можете себе представить, что это такое было .

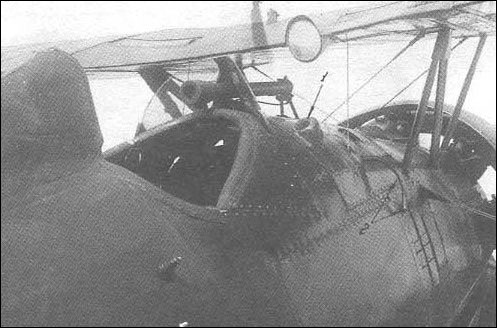

Открытые кабины летчиков и стрелка-летнаба.

Топливо перетекало вниз под собственным весом, то есть заправщик летел выше заправляемого самолета. Все эти операции проводились на скоростях не выше 200 км/ч, кабины были открыты, защитных фонарей, как сейчас, тогда не было (особенно у стрелков и летнабов), что давало возможность кое-как справляться с подаваемым сверху шлангом.

В дальнейшем в качестве заправщика использовали и ТБ-1. И, несмотря на определенную примитивность, система работала и довольно успешно. Сначала пробовали вместо топлива переливать воду, а в середине лета 1932 года осуществили ряд успешных дозаправок топливом в воздухе. В одном из вылетов это позволило ТБ-1 продержаться в воздухе 25 часов.

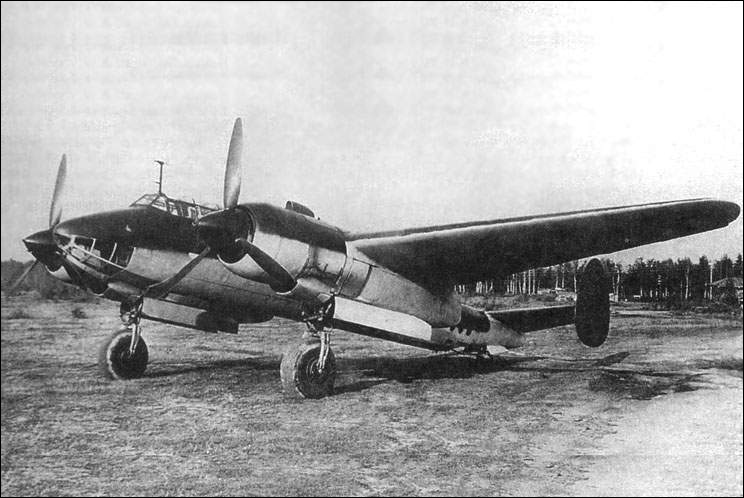

Однако самолет ТБ-1 быстро сошел со сцены. Ему на смену появился тяжелый бомбардировщик ТБ-3. Его использовали как в качестве танкера, так и в качестве заправляемого самолета. На заправщике (самолет назывался ТБ-3Р) установили комплект специального оборудования (наименование АЗ-21).

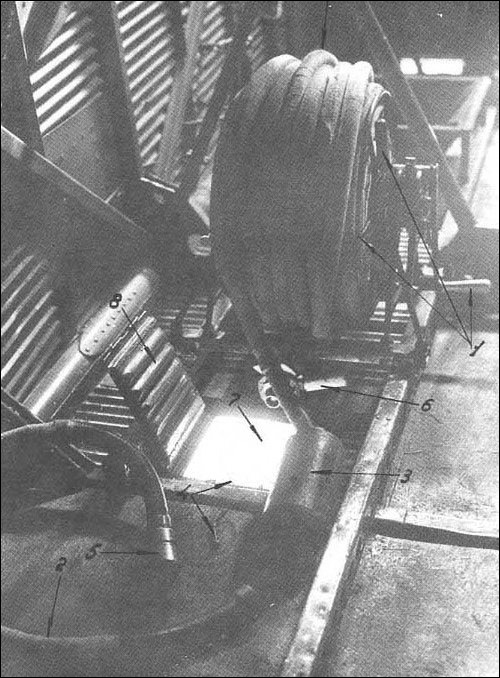

Система заправки на танкере ТБ-3Р. 1 - ручная лебедка; 2 - топливный шланг; 3 - груз ("груша"); 4 - предохранительная поверхность; 5 - наконечник шланга с клапаном; 6 - фиксирующее приспособление; 7 - люк выхода шланга; 8 - крышка люка.

Ничего нового . Все та же ручная лебедка со шлангом. На конце шланга специальный наконечник с клапаном и 4-х-килограммовая гиря для утяжеления и стабилизации в воздухе.

Шланг разматывался в специальный люк в полу, а на заправляемом самолете (ТБ-3) эту гирю ловили сразу два стрелка. Иначе ее было не удержать. Бензин забирался из стационарных центропланных баков заправщика и перетекал вниз самотеком. Первая заправка ТБ-3 была осуществлена 20 ноября 1933 года.

Кроме того летом 1936 года проводились экспериментальные работы по дозаправке в воздухе истребителей И-5 и И-16 от танкера ТБ-3Р. На истребители устанавливался комплект оборудования АЗ-22. Термин «комплект» звучит внушительно, но на самом деле это были всего лишь заливная горловина и отсечной клапан.

Истребитель И-16, реплика.

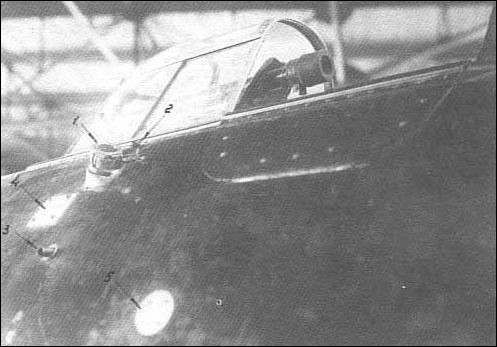

Элементы системы дозаправки истребителя И-5. 1 - заправочная горловина, 2 - фиксирующая скоба.

Элементы системы дозаправки истребителя И-16. 1, 2 - заправочная горловина и отсечной клапан; 3 - дренаж; 4,5 - металлические предохранительные поверхности.

Дальнейшие исследовательские работы большого развития не получили не только в Советском Союзе, но и в других странах мира. Можно сказать, что перед войной завершился первый, начальный этап. Проведенные эксперименты были достаточно успешны, но сам процесс ручной дозаправки в воздухе оказался очень тяжел и рискован.

Вторая мировая война стала как бы тормозящим порогом, перевалив который техническая мысль в этой области перешла на качественно новый технологический уровень.

Приближалась эра реактивной авиации, которая принесла с собой новые цели и новые возможности. После войны дозаправка в воздухе, как предмет практических исследований, получила ощутимый толчок к развитию.

Летающие Гоблины, Бурлаки и прочая экзотика, как альтернатива дозаправке в воздухе. (Дозаправка в воздухе, часть 2)

Составляя первую статью серии «Дозаправка в воздухе», я позволил себе поделить весь период развития одного из немаловажных элементов длительных полетов современных летательных аппаратов на две части. Первая – о том, как все это происходило раньше, а вторая – о том, как это происходит сейчас.

Это самое «сейчас» началось, на мой взгляд, сразу после Второй мировой войны. Именно тогда различные способы дозаправки в воздухе начали быстро развиваться в виде, наиболее близком к современным.

Главными участниками этого процесса стали, как всегда, США и СССР (то есть обычное дело ). Однако, надо сказать, что несмотря на уже появившиеся серьезные разработки, и наши, и американцы даже после войны не сразу отказались от идей по возможной экономии топлива в течение полета. То есть не дозаправки, а именно экономии, с тем, чтобы увеличить дальность полета.

Некоторые из этих идей, воплотившихся в любопытные технические разработки, представляют достаточный интерес, поэтому, я считаю, о них надо обязательно, пусть и коротко, упомянуть, хоть они и касаются основной темы только косвенно.

Итак, сначала о наших «друзьях» . В США было несколько достаточно известных и заслуживающих внимания разработок. Все они основаны на принципе летающего авианосца, или авиаматки. То есть имеется самолет-носитель и есть «паразитный»самолет ( или самолеты), который носитель «на себе везет» . В каком виде и в каком месте – это уже зависит от замысла конструктора.

Название «паразитный» хоть для нашего уха и странноватое, тем не менее общепринятое, по крайне мере за рубежом ( parasite aircraft ).

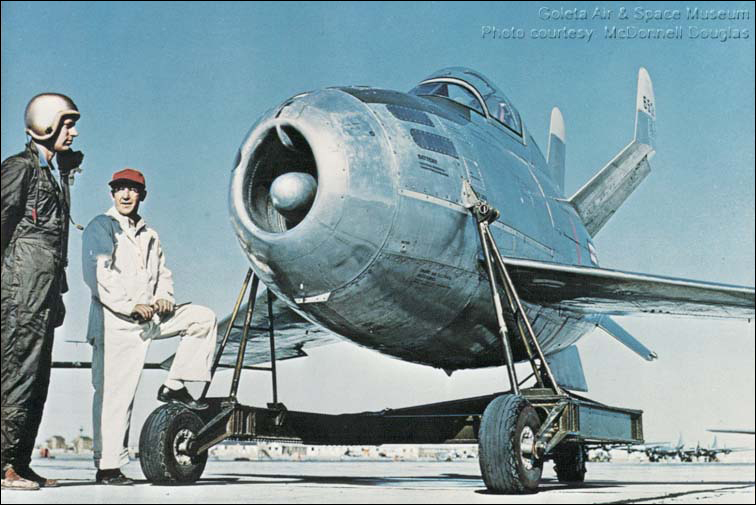

Первая разработка, достаточно известная, – это, конечно, маленькое летающее страшилище истребитель McDonnell XF-85 «Goblin». Хотя насчет страшилища – это мое личное мнение. Некоторые называют его маленьким симпатичным самолетиком. О вкусах, как известно, не спорят , но название говорит само за себя…

Истребитель McDonnell XF-85 на транспортировочной тележке.

Еще одно неофициальное прозвище этого самолета – «Летающее яйцо». Форма аппарата с длинной фюзеляжа всего 4,5 метра ( для того, чтобы уместить в бомбоотсеке носителя) такому названию вполне соответствует.

XF-85 создавался под конкретный носитель Convair B-36 Peacemaker. Этот самолет начали разрабатывать в начале войны (в 1941 году), после поражений на тихоокеанском театре военных действий. Тогда американское руководство продумывало варианты возможных боевых действий бомбардировочной авиации с территории Америки (например, в случае падения Англии).

В-36 – дальний (точнее межконтинентальный) стратегический бомбардировщик, один из самых больших (в частности по размаху крыла) за всю историю авиации. Он имел боевой радиус действия порядка 6500 км, что позволяло бомбить объекты на территории Германии.

Convair RB-36D "Peacemaker".

Но дело в том, что ему для защиты от самолетов противника нужны были истребители сопровождения. Однако истребителей такой дальности с нормальными боевыми возможностями быть просто не могло. Поэтому и обратились к теме паразитного самолета.

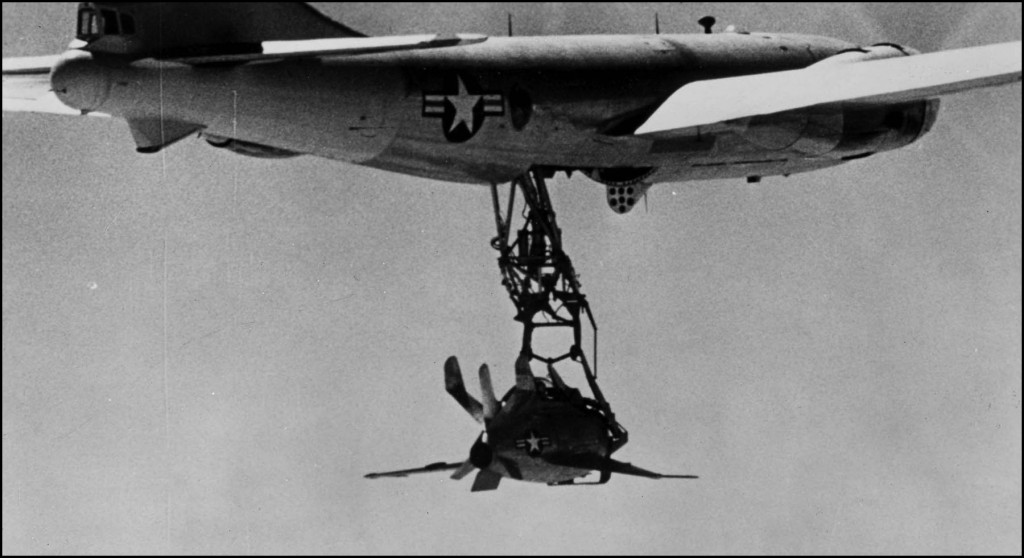

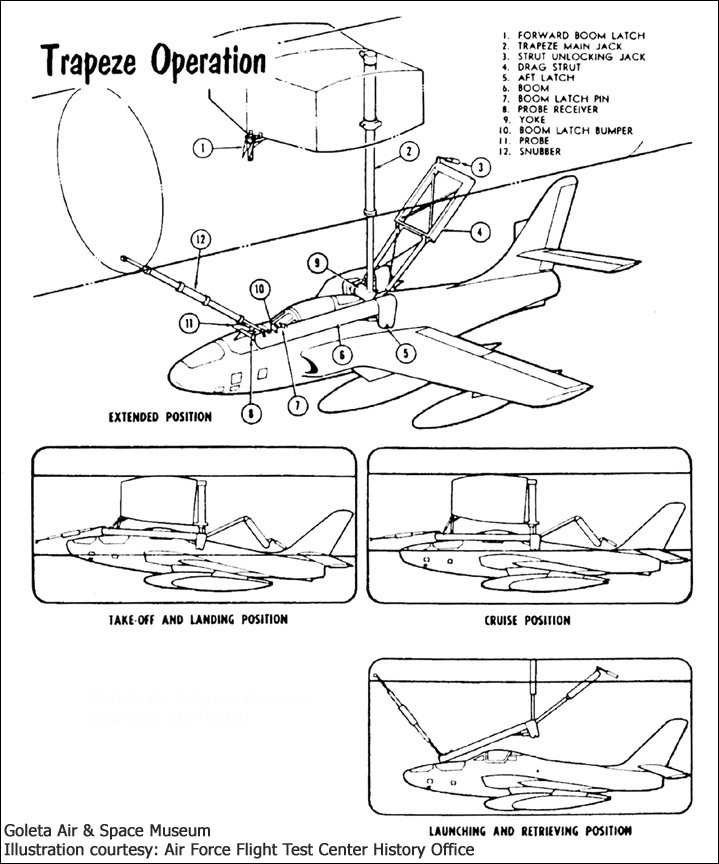

Гоблин должен был подвешиваться на специальной ферменной конструкции (трапеции) в фюзеляжном отсеке В-36 (внутренняя подвеска). При необходимости люк должен был открываться, ХВ-85 выдвигался в поток, его реактивный двигатель раскручивался в результате авторотации и запускался.

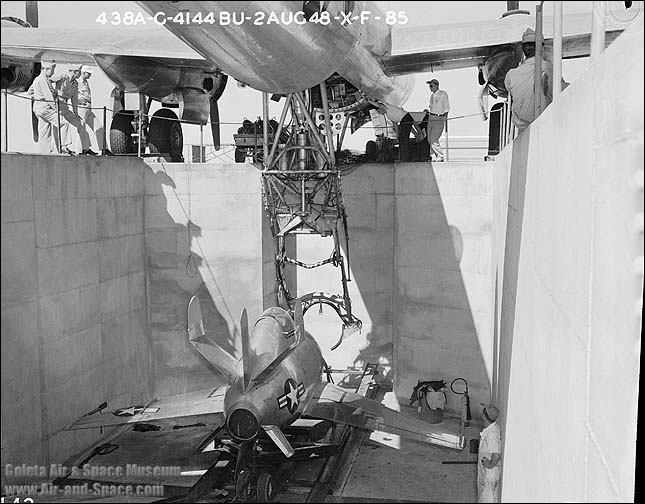

McDonnell XF-85 на трапеции под носителем ЕВ-29В.

Далее происходила отцепка. После выполнения задания, истребитель должен был самостоятельно «подцепиться» обратно на систему подвески своего носителя

Из-за неготовности прототипа самолета В-36 испытания истребитель проходил на самолете ЕВ-29В, на котором он вместе с ферменной системой подвески находился в фюзеляжном отсеке в полуутопленном состоянии (полностью уйти в отсек не позволяли его размеры, т.к. ЕВ-29В был все же меньше В-36).

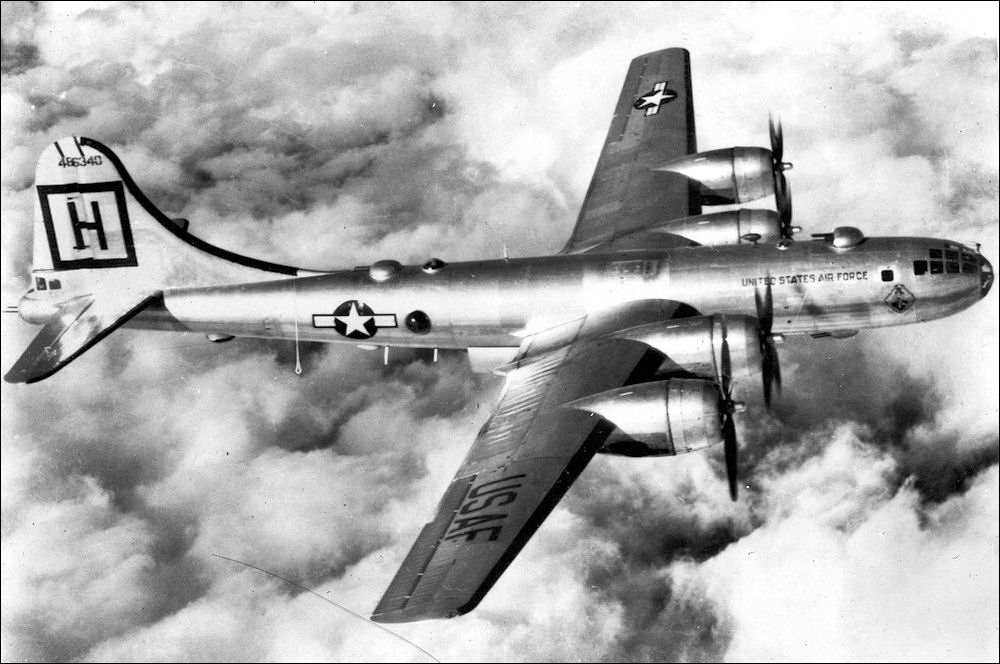

Бомбардировщик В-29 Superfortress. Базовый самолет для различных экспериментальных модификаций.

Работы по программе ХВ-85 первоначально вызвали большой интерес у военных. Было решено готовить к выпуску первую серию истребителей количеством до ста штук, а также переоборудовать существующие В-36 и строить дополнительные самолеты-носители.

Процедура наземной подцепки XF-85.

Были даже намерения создавать носители, которые могли бы брать на борт три истребителя ХF-85. Один в фюзеляж и два под крыло (справа и слева).

Однако в процессе испытаний этот интерес очень быстро пошел на убыль. Несмотря на некоторые положительные качества (в частности высокую тяговооруженность),Гоблин обладал низкой устойчивостью в курсовом отношении, был очень сложен в управлении, непригоден для пилотирования летчиком среднего уровня. Возможности его, конечно, нельзя было сравнить с возможностями обычного истребителя.

Пилот "Летающего яйца" Ed Schoch возле своего "лайнера".

Большие сложности в управлении легкого самолетика создавала система подвески, турбулизируя воздушный поток вокруг носителя. Если с отцепкой еще все шло более-менее нормально, то с обратной подцепкой были большие проблемы. Неудач, в том числе с поломками конструкции подвески, было больше, чем удачных попыток. Из-за этого довольно часто XF-85 приходилось совершать вынужденные посадки в пустыне (на имеющуюся у него лыжу).В некоторых случаях неудавшиеся подцепки только чудом не заканчивались тяжелыми летными происшествиями.

В итоге: 23 августа 1948 года Гоблин совершил первый полет, а уже в мае 1949 годапрограмма была свернута, как неперспективная. На «мистику» были потрачены деньги в количестве 3 млн. 200 тыс. $, а сами Гоблины в количестве двух штук попали в музеи. Наверное, довольно закономерный конец… Здесь небольшое видео о летающем яйце с дьявольскими наклонностями :

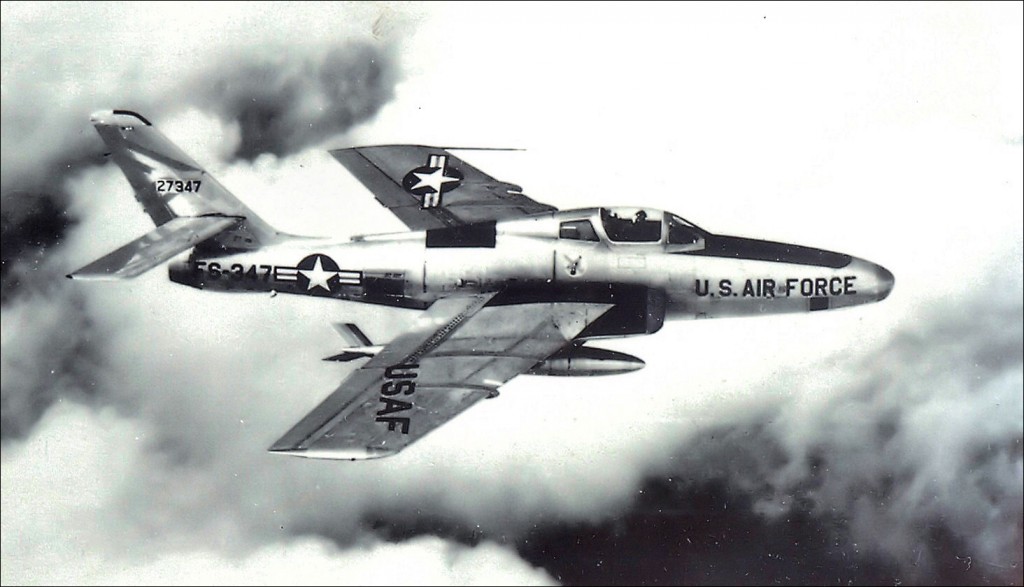

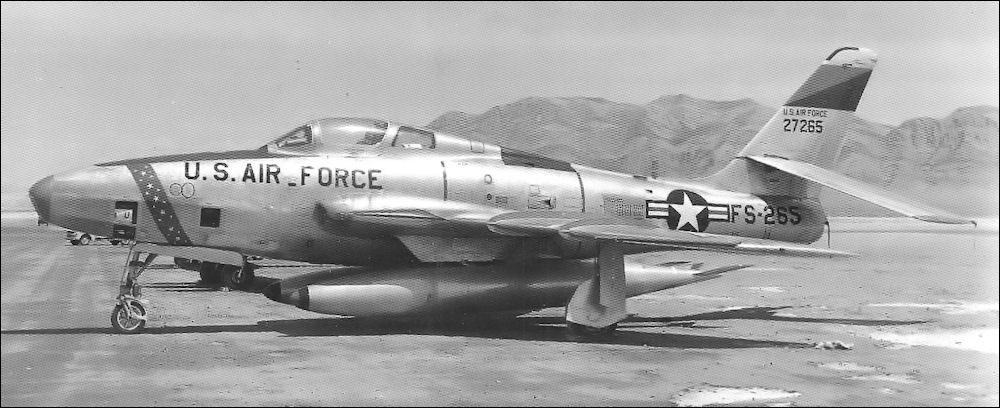

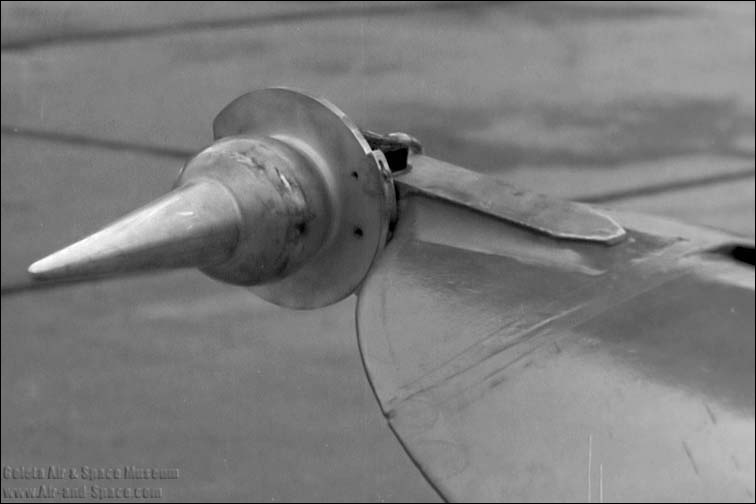

Вторая разработка – это разведывательный комплекс на базе носителя GRB-36(модификация В-36) и паразитного разведчика истребителя Republic RF-84FThunderflash, так называемый проект FICON (Fighter Conveyor).

Общие принципы конструкции схожи с проектом XF-85. Однако, F-84 – это уже не Гоблин, а практически полноценный самолет, поэтому располагался он под фюзеляжем GRB-36 из-за своих размеров в полуутопленном состоянии (что, кстати, увеличивало лобовое сопротивление носителя на 5-10%).

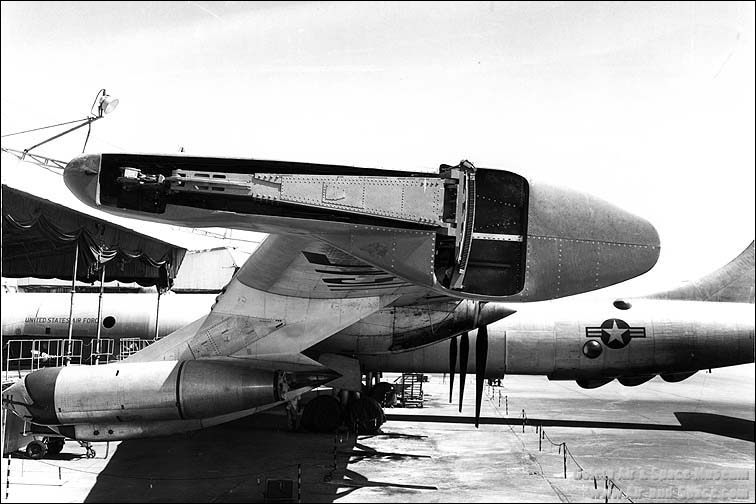

Проект FICON. GRB-36F и YRF-84F.

RF-84F подвешен под GRB-36D. Проект FICON.

Трапеция подвески на GRB-36, вид справа сзади.

Узел подцепки YRF-84F.

Стоит заметить, что летчик F-84 во время длительного перелета к цели на подцепке имел возможность открыть фонарь и переместиться в бомбоотсек. Это был явный плюс, потому что постоянное нахождение в тесной кабине во время долгого перелета, да еще с выключенным двигателем, совсем не повышало боеспособность пилота.

Летчик майор Clyde Good в бомбоотсеке GRB-36 возлк своего самолета YRF-84F во время полета. Проект FICON.

Управление системой подцепки (трапецией) осуществлялось с помощью специального пульта оператором, находившимся в фюзеляже и наблюдавшим за эволюциями истребителя.

Отцепившись от носителя F-84 должен был осуществлять непосредственную разведку противника (а также защиту своего носителя с помощью имеющихся на борту пулеметов), а GRB-36 осуществлял его поддержку с помощью мощного комплекса радиоэлектронного противодействия (РЭП). Далее следовала обратная подцепка и возвращение на базу.

Проект FICON, подвеска RF-84F под GRB-36D.

Подцепка. GRB-36F и YRF-84F.

Проект FICON. Подвеска прямокрылого F-84E.

Проект FICON. Самолеты GRB-36 и YRF-84F (стреловидное крыло).

Действие трапеции подвески. Проект FICON.

Первоначально рассматривалась также возможность снаряжения ядерной тактической бомбой паразитного самолета, чтобы именно он выполнял задачу по поражению объектов противника, а маломаневренный носитель оставался вне зоны действия ПВО.

Этот проект развивался несколько успешнее своего «мистического» предшественника. В качестве паразитного самолета был выбран F-84E Тhunderjet, имевший прямое крыло. Но после появления его улучшенного варианта F-84F, самолета со стреловидным крылом, дальнейшие испытания составной системы на базе GRB-36 продолжались с использованием опытного YF-84F, который переоборудовали под паразитный и дали наименование YF-96A.

Истребитель F-84Е с прямым крылом.

Опытный YRF-84F.

Истребитель RF-84F.

Испытания, начавшиеся в январе 1952 года были успешно завершены в мае 1953 года и осенью того же года было начато переоборудование 10-ти серийных разведчиковRB-36D в носители GRB-36D (с системами подцепки) и 25-ти тактических разведчиковRF-84F в «паразитные» RF-84K (специально доработанные под систему подвески).

С июля 1955 года началось освоение этой системы в войсках. Однако, дальше дело не двинулось. Оказалось, что операция обратной подцепки самолета в воздухе слишком сложна для строевых летчиков.

Она и для летчиков-испытателей была не слишком проста . А что же было говорить о рядовых, которым, кстати, пришлось бы это делать в различных погодных условиях и в зоне боевых действий. Поэтому результаты были, мягко говоря, ошеломляющими.

Например в один из летных дней из шести самолетов RF-84K, участвовавших в стыковке с носителем GRB-36D были серьезно повреждены три.

Истребитель Republic RF-84F Thunderflash.

RF-84K для проекта FICON.

Из-за этих проблем выполнение программы было приостановлено, а в феврале 1956 года реализация проекта FICON была полностью прекращена, хотя к тому времени уже были переделаны в RF-84K 23 машины и семь самолетов в GRB-36D.

Этому способствовало появление такого мощного специализированного разведчика, как U-2 и, конечно же, успешное решение проблемы дозаправки в воздухе.

Следующие два экзотических проекта, достойных нашего с вами внимания – это проекты «Tip Tow» и «Том-Том». Они тоже имею косвенное отношение к теме «дозаправка в воздухе», потому как цель их разработки та же — увеличениедальности полета.

Предыстория этого вопроса такова. Идея увеличения дальности без увеличения имеющегося запаса топлива давно уже витала в воздухе. Одним из путей в этом плане было увеличение удлинения крыла (по принципу планера). Я уже писал об этомздесь. Американцы ранее уже проводили опыты с так называемыми плавающими (выдвижными) дополнительными панелями крыла, увеличивающими эффективное удлинение.

Однако настоящий толчок такие исследования получили после войны, когда в Америку из Германии приехал немецкий авиационный инженер Richard Vogt. В 1944-45 годах немцы довольно плотно занимались этим вопросом по своему методу, проводя эксперименты по соединению крыло-в-крыло двух однотипных легких самолетов.

Такого же рода опыты были проведены в Америке. Идея тестировалась на аэродромеWright Field (историческое поле для темы дозаправки в воздухе ) в конце 40-х годов. Использовались самолеты Douglas C-47A Skytrain и Culver Q-14B Cadet.

Самолеты Douglas C-47A Skytrain и Culver Q-14B Cadet в сцепке.

Узел стыковки самолета Culver Q-14B Cadet.

Стыковочные узлы самолетов Douglas C-47A Skytrain и Culver Q-14B Cadet.

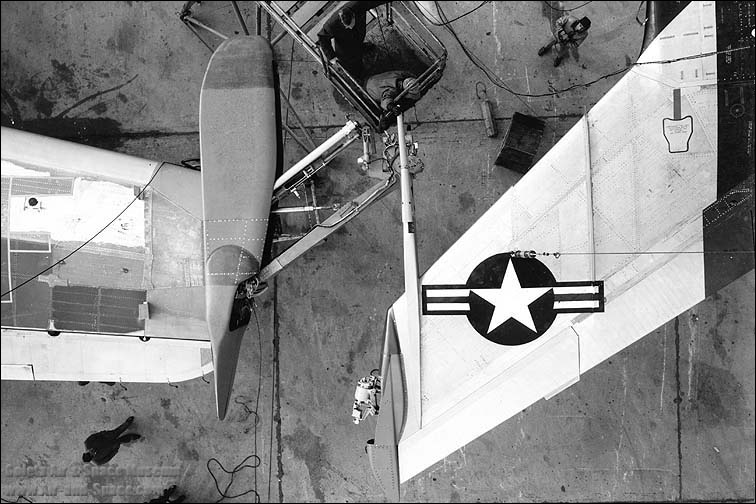

Самолеты Douglas C-47A Skytrain и Culver Q-14B Cadet в сцепке, вид сверху.

Схемы взаимного соединения самолетов были просты, но эксперимент оказался довольно удачным. Было принято решение о разработке более серьезного проекта, получившего кодовое название Tip Tow. В переводе что-то типа «буксирования за законцовку», то есть смысл ясен .

Суть этого проекта заключалась в том, что к законцовкам крыла основного самолета (буксировщика) через специальные гибко-подвижные соединительные узлы пристыковывались законцовками своих крыльев два более легких самолета (ведомые истребители).

Ведомые самолеты должны были пристыковываться к своей авиаматке и совершать полет с выключенными двигателями для экономии топлива. В случае необходимости, для выполнения боевой задачи (защита бомбардировщиков или бомбометание) истребители отстыковывались и после ее выполнения пристыковывались обратно.

В качестве подопытных (:-)) использовали специально модернизированные ЕВ-29А(буксировщик) и два EF-84D (прямое крыло).

Проект Tip Tow.

Самолеты EF-84D для проекта Tip Tow.

Правый стыковочный узел самолета EF-84D (Tip Tow).

Левый стыковочный узел ЕВ-29В.

Было осуществлено несколько успешных циклов стыковки-расстыковки. Вначале использовалось соединение с одним самолетом, а потом и с двумя. Впервые два самолета EF-84D одновременно были пристыкованы к ЕВ-29А 15 сентября 1950 года.

Это был 10-й вылет с начала испытаний. Самый длительный полет с обоими истребителями состоялся 20 октября 1950 года и длился 2 часа 40 минут.

Опробовались различные узлы сцепки с целью осуществления возможности передачи на борт буксируемого истребителя электроэнергии, топлива и осуществления наддува кабины пилота при выключенном двигателе.

Вариант узла сцепки (EB-29B). Tip Tow.

Сцепка с одним из вариантов стыковочных узлов. Tip Tow.

Однако, несмотря на достаточно успешное проведение испытаний, проблем было множество. Маневренность всей составной системы была очень ограничена. Сильно беспокоили турбулентные и вихревые течения возле крыла буксировщика. КрылоЕВ-29А испытывало большие изгибные нагрузки, узлы сцепки были несовершенны. Контроль сцепленного звена во время полета осуществлялся вручную.

К марту 1953 года разработали и подготовили к испытанию автоматическую системуконтроля (что-то вроде автопилота). Испытания проводились с подцепкой только какого-либо одного из EF-84D. При этом было немало проблем. Одно из испытаний завершилось трагически.

24 апреля 1953 года сразу после подцепки левого EF-84D и введения в действие автоматической системы управления истребитель перевернулся на крыло ЕВ-29А. От удара оба самолета разрушились. В катастрофе погибли пять членов экипажа буксировщика и пилот истребителя.

Отработка системы Tip Tow. Левый истребитель Republic EF-84D.

Отработка проекта Tip Tow на земле. Самолеты EB-29B и EF-84D.

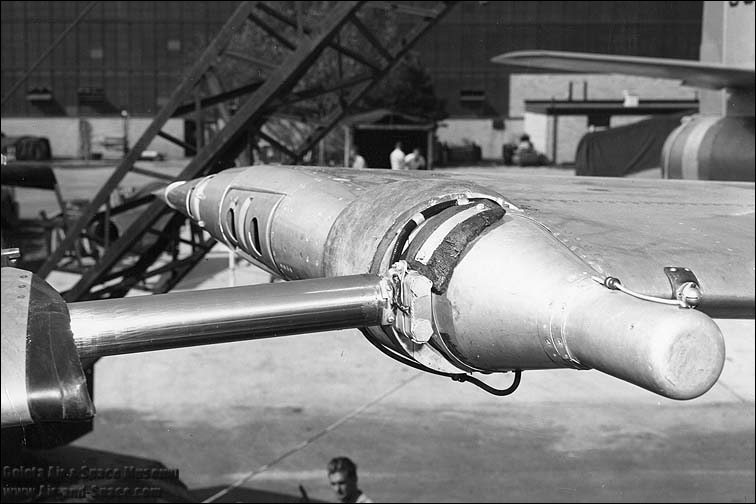

Практически параллельно (быть может с небольшим отставанием) с проектом Tip Towосуществлялся аналогичный ему проект носивший название Tom-Tom. Здесь в качестве носителя выступал специально подготовленный самолет RВ-36. Такой же разведчик, как и использовавшийся в проекте FICON, но переделанный под крыльевую сцепку. Он носил наименование JRB-36F. В качестве ведомых истребителей использовались RF-84F.

Проект Tom-Tom. Правая стыковка.

Отработка проекта Tom-Tom, Левая стыковка JRB-36F и RF-84F.

У этого проекта были те же проблемы, что и у Tip Tow. Очень сложным было сохранить контроль за самолетами в сцепке. 23 сентября 1956 года RF-84F, пристыкованный к правой консоли JRB-36F, из-за турбулентности фактически оторвало от буксировщика вместе с частью законцовки его крыла. Все, однако, обошлось без последствий. Оба самолета благополучно приземлились.

“Запас” летных происшествий и предпосылок к ним оказался немалым. Кроме того летчики паразитных самолетов оказывались в довольно сложном положении в своих узких кабинах во время многочасовых перелетов с выключенными двигателями.

В итоге вся концепция этих двух проектов была признана опасной для повседневной эксплуатации. К тому же тогда уже были достаточно хорошо разработаны и опробованы новые способы дозаправки в воздухе, которые были, к тому же, значительно более безопасными. В итоге оба проекта были закрыты.

Стыковочный узел самолета RF-84F. Проект Tom- Tom.

Узел сцепки носителя JRB-36F. Проект Tom-Tom.

Левый узел сцепки на JRB-36F. Проект Tom-Tom.

Наземная отработка проекта Tom-Tom. Самолеты RF-84F и JRB-36F.

Проект Tom-Tom. Наземная отработка сцепки JRB-36F и RF-84F.

Взаимодействие механизма сцепки (наземная отработка) JRB-36F и RF-84F. Проект Tom-Tom.

Теперь кое-что о наших . В Советском Союзе после окончания войны работы по исследованию и разработке различных методов дозаправки в воздухе проводились примерно в том же ключе, что и в США. Но специфика, конечно, была своя.

То есть разработка и испытания способов дозаправки в воздухе велась начиная уже с конца 1947 года. Но параллельно этим работам велись также исследования вопроса возможной экономии топлива для истребителей сопровождения с целью увеличения радиуса их действия для эффективного взаимодействия с дальними стратегическими бомбардировщиками.

Попытки создать летающие авианосцы в традиционном, смысле (то есть так, как это делалось до войны на примере самолетов ТБ-1 и ТБ-3 ) больше не предпринимались. Наши, в отличие от американцев вместе с их нечистой силой (Гоблин — он гоблин и есть ) этим уже переболели.

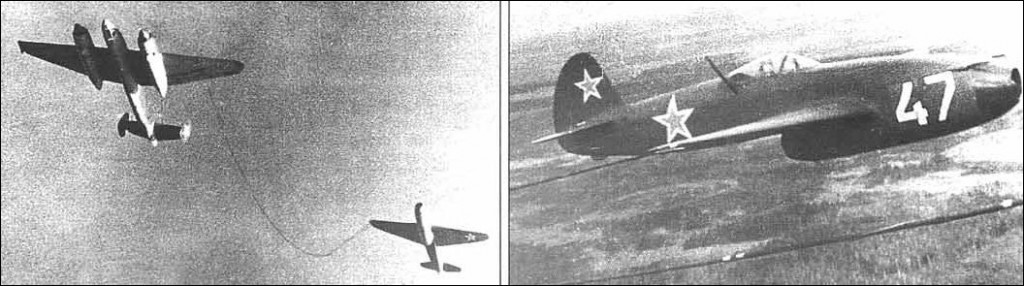

Но зато возникла новая идея. Я бы назвал ее «гениальной» в кавычках, хотя, конечно, судить не мне . Эта идея заключалась в том, чтобы истребитель попросту буксировать за бомбардировщиком на тросе со специальным устройством, позволяющем производить многократную отцепку и обратную подцепку ведомого самолета.

Почему эту идею все-таки взяли за основу и отказались от принципа авиаматки сейчас уже неизвестно. Возможно посмотрели на мучения американцев с их Гоблиноми решили, что принцип буксировки будет все же проще .

Как бы там ни было, но с 22 февраля 1949 года согласно правительственному постановлению начались работы по созданию такой системы. Название она получила несколько необычное, но вполне логичное – система «Бурлаки». То есть, вобщем-то, достаточно полное соответствие значению этого слова в русском языке.

Это слово, кстати, и в дальнейшем применялось для обозначения разрабатываемых авиационных и авиационно-космических систем (например комплекс «Бурлак» на базе самолета ТУ-160СК и стартующей с него ракеты-носителя «Бурлак»). Уж больно значение его подходящее .

В 1949 году еще не было специализированных конструкторских бюро, которые бы занимались разработкой специальных систем, подобно системам дозаправки в воздухе или экспериментальных систем типа «Бурлаки».

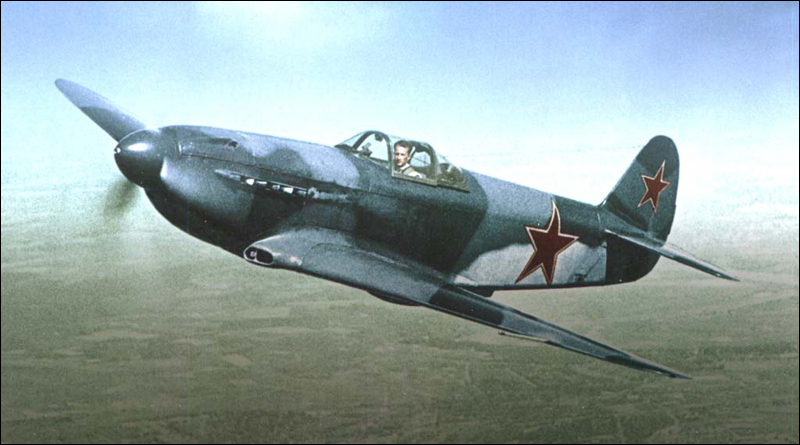

Один из первых реактивных истребителей Советских ВВС ЯК-23.

Бомбардировщик ТУ-2.

Поэтому работы велись, так сказать, скопом . Разработкой оборудования буксируемого самолета занялось ОКБ А.С.Яковлева (ОКБ-115) а буксировщика – так называемое ОКБ-30, располагавшееся на территории нынешнего МАПО (Московское авиационное производственное объединение имени П. В. Дементьева, МАПО им. Дементьева) или МАПО МИГ.

Варианты узлов сцепки были различные, как и самолеты на которых их собирались монтировать. Первоначально должны были быть задействованы бомбардировщик ТУ-2и истребитель ЯК-23. Но позже в качестве подопытных выбрали лендлизовский В-25Jи истребитель ЯК-25. Но это был не тот як, который впоследствии стал серийным перехватчиком в советских ВВС. Это был экспериментальный самолет получивший изначально такое наименование.

Бомбардировщик B-25J.

Опытный истребитель ЯК-25.

Истребитель-перехватчик ЯК-25. Серийный, действительный обладатель этого наименования.

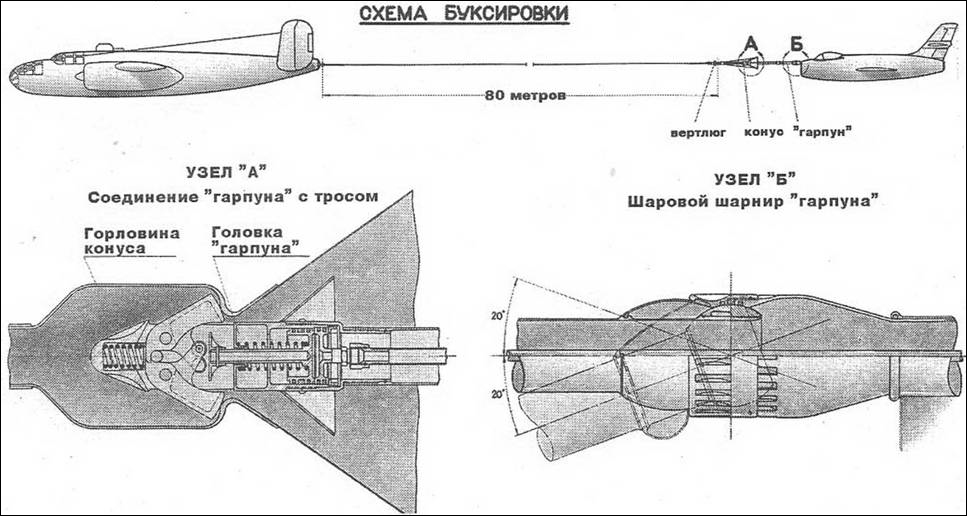

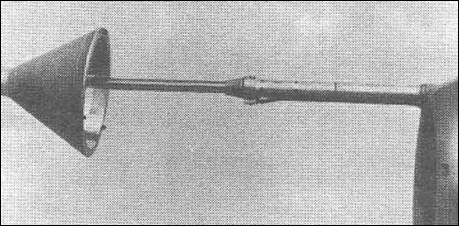

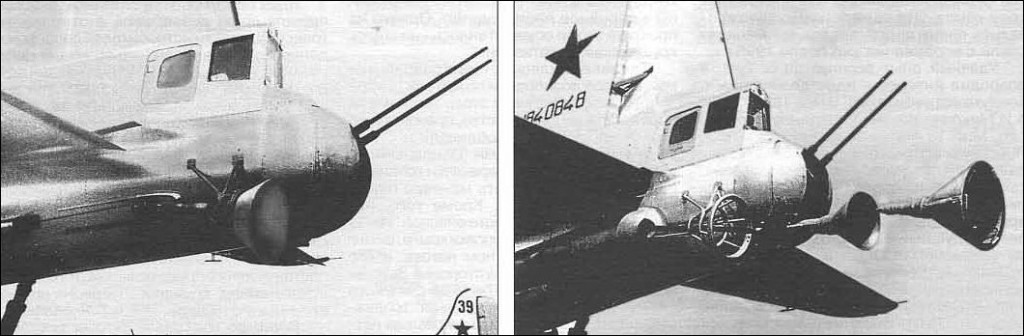

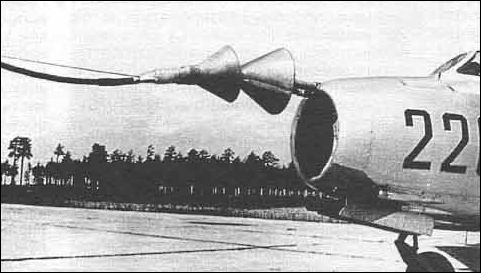

В итоге исследований на буксировщик в хвостовой части установили лебедку с тросом, на конце которого располагался конус со специальным зажимным узлом внутри, в вершине конуса.

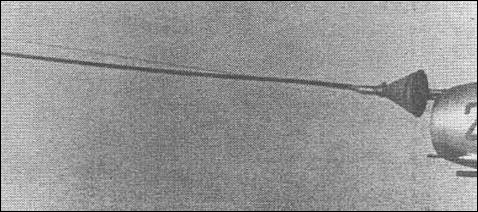

На буксируемом самолете в носовой части установили телескопическую штангу со специальным зацепом на конце, довольно метко прозванную гарпуном. Передняя часть гарпуна могла выдвигаться вперед (иногда говорят выстреливаться, хотя это не совсем верно) под действием сжатого воздуха, запаса которого хватало на 4-5 таких выдвижений.

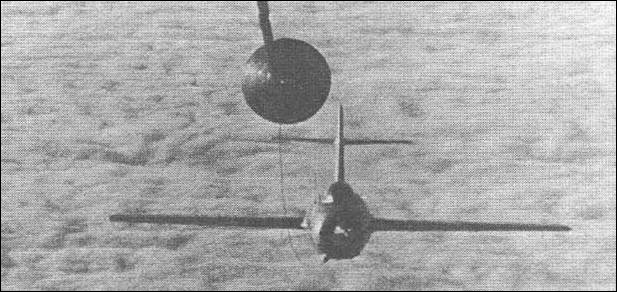

Буксировщик мог выпустить трос с конусом на конце на длину до 150 метров. Истребитель подходил к конусу и «выстреливал» в него гарпуном, происходила сцепка, после чего гарпун втягивался. Ну а далее двигатель истребителя выключался, и он продолжал лететь за буксировщиком наподобие планера. Расстояние буксировки предполагалось около 80-90 метров.

Схема буксировки и узлов сцепки. Проект "Бурлаки".

В случае необходимости двигатель можно было запустить вновь, благо он продолжал вращаться в результате авторотации. Истребитель расцеплялся и мог следовать для выполнения своих задач. А после их выполнения могла быть произведена повторная стыковка.

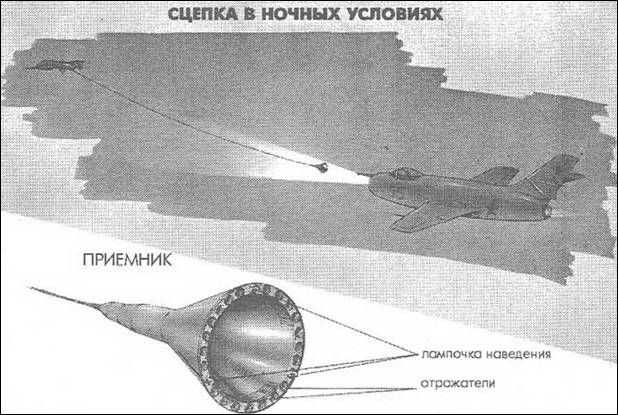

Все достаточно ясно и было довольно успешно выполнено . С июня 1949 года по сентябрь 1950 года было осуществлено девять сцепок, в том числе три ночью. Для облегчения ночного ориентирования на бомбардировщике был установлен фонарь с красным светофильтром. Его использование в сочетании с радиосвязью и аэронавигационными огнями, а также освещением конуса и фарой на истребителе делало ориентирование достаточно простым по отзывам экипажей.

Подсветка при ночной стыковке. Проект "Бурлаки".

В ходе испытаний отрабатывались различные конструкции гарпунов и приемных устройств (конусов), возможности их аварийной отцепки ( в том числе аварийный сброс гарпуна) и разъединения в местах различных соединений, а также возможности ручного и автоматического управления сцепкой-расцепкой.

Испытания проходили на высоте порядка 2300-3000 метров на скорости около 350 км/ч. После сцепки скорость составляла 320 км/ч.

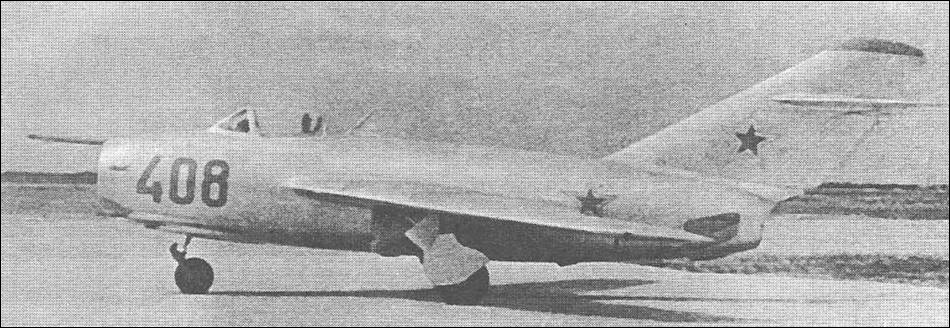

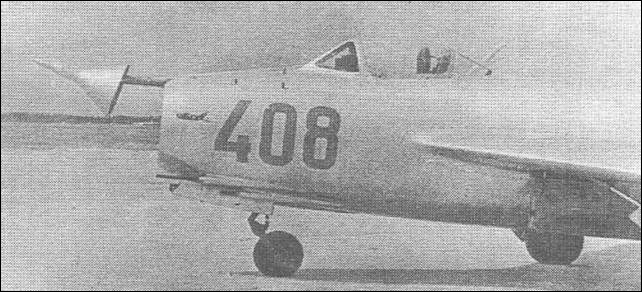

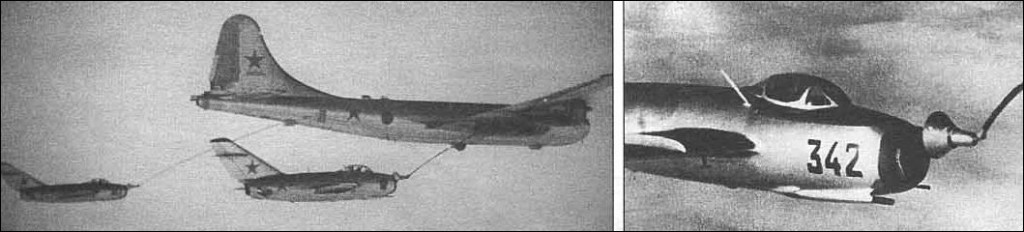

Так как успех был достигнут, то теперь пришел черед серьезных серийных самолетов. В качестве буксируемого истребителя использовался, в этот раз, недавно появившийся и набиравший силу МИГ-15бис, а в качестве буксировщика — стратегический ТУ-4. Переделку осуществляли все те же ОКБ А.С.Яковлева (хотя истребитель был уже не ЯК ) и 30-е ОКБ.

Стратегический бомбардировщик ТУ-4.

Истребитель МИГ-15бис, оборудованный гарпуном. Проект "Бурлаки".

Расположение стыковочного конуса на ТУ-4.

Авиапоезд. Ту-4 и МИГ-15бис. Аэродром Зябровка, проект "Бурлаки".

На МИГе установили гарпун, аналогичный стоявшему на ЯК-25, а на ТУ-4 лебедку с тросом стояла в фюзеляже (в районе бомбового отсека), а сам трос с конусом выходил из фюзеляжа в его хвостовой части справа и снизу от кабины кормового стрелка.

Испытания проходили с марта по октябрь 1951 года. На первом этапе этого срока было выполнено 10 автоматических сцепок, три из которых совершались ночью. Далее самолеты были переданы для госиспытаний в ГК НИИ ВВС.

Здесь тоже все прошло достаточно успешно, поэтому решено было перейти от опытных испытаний к более обширным войсковым. По постановлению правительства изготовили еще пять комплектов системы «Бурлаки» на базе пяти МИГ-15бис и пяти ТУ-4. Для проведения испытаний использовался аэродром Зябровка (под Гомелем) в Белоруссии.

Истребители МИГ-15бис с гарпунами на аэродроме Зябровка. Проект "Бурлаки".

Срок испытаний был достаточно короток, с начала июля по начало сентября 1952 года. Но за это время было осуществлено 142 стыковки в различных полетных условиях, в том числе 18 из них ночью. Продолжительность самой длительной буксировки составила 2 часа 30 минут. И материала для того, чтобы сделать итоговые выводы было собрано достаточно.

Вобщем, техническое осуществление буксировки на практике оказалось достаточно простым и безопасным для обоих самолетов и довольно успешным. Полностью отсутствовали какие-либо аварийные случаи, за исключением нескольких обрывов конусов, остававшихся при это на телескопической штанге истребителя и позволявших ему без проблем совершить посадку на своем аэродроме.

Оборванный конус.

Выстрел гарпуна в момент сцепки.

Конус в положении буксировки. Проект "Бурлаки".

Аварийный отстрел гарпуна.

Аварийно сброшенный гарпун, оставшийся в конусе после посадки (ТУ-4).

То есть предпосылок к летным происшествиям (тем более тяжелым) не было за весь период испытаний. Однако нельзя сказать, что сделанные выводы были абсолютно радужными. Видимо просто потому, что ничего идеального не бывает на свете .

Боевой реактивный истребитель — это все же не легкий планер (хотя и тот тоже имеет определенную массу). При его буксировке ТУ-4 испытывал ощутимое тормозящее воздействие (скорость падал на величину от 15 км/ч до 25 км/ч при том же режиме работы двигателей) и, если он летел в группе, то уже не мог лететь столь же быстро, как остальные самолеты группы. То есть понятно, что этот факт преимуществом быть не может.

Кроме того, общеизвестно, что нормальные, так сказать, условия обитания в кабине самолета создаются работающим двигателем (это и обогрев, и вентиляция, и электроснабжение). А если он выключался в буксируемом истребителе да еще на высоте порядка 6000-10000 метров, то можно представить, каково было летчику и неясно в состоянии ли он был бы выполнять боевую задачу после многих часов буксировки.

Плюс, конечно, кислород, запасов которого на истребителе для длительного полета явно было недостаточно. То есть обычная история для всех этих проектов, как у нас, так и у наших «друзей».

Были отмечены еще некоторые недостатки, а также пожелания военных для дальнейшей модернизации системы, в том числе и рассмотрение возможности ее применения на новых тогда ТУ-16 и ТУ-95. Однако на этом все, вобщем-то, и закончилось.

В серию «Бурлаки» не пошли . Были признаны «потерявшими актуальность в связи с появлением новой техники». Однако они стали еще одной интересной и, я бы даже сказал, эксклюзивной страницей в истории советской и мировой авиации. Более того, «Бурлаки» стали основой для разработки способа дозаправки в воздухе типа«шланг-конус». Общего между этими двумя системами было немало, поэтому работы в этом направлении были облегчены и активно проводились.

Однако более подробно об этом уже в следующей статье серии. А на сегодня об экзотике достаточно , хотя в дальнейшем, я думаю, мы еще не раз к ней обратимся. Ведь человеческая мысль есть сущность своенравная и иной раз такие невообразимые формы принимает в конструктивном смысле, что грех на все это не посмотреть. К этому и стремимся …

В завершение помещаю небольшой отрывок из фильма о ЛИИ в Жуковском. В нем неплохо показаны испытания системы “Бурлаки”, а также кое-что об американских “диковинных увлечениях” . Ролик немного дублирует вышесказанное и показанное, но обрезать я его не стал. Впечатление от этого не хуже по-моему. К тому же там довольно интересные комментарии.

На этом, пожалуй, и все. В следующей статье поговорим более конкретно о современных способах дозаправки в воздухе.

Дозаправка в воздухе, часть 3. Так это делается сейчас… У нас… :-)

Продолжаем разговор о дозаправке в воздухе, переместившись в нашу с вами современность или времена к ней близкие.

История ныне существующих способов дозаправки берет свое начало, на мой взгляд, в первые послевоенные годы. Основная масса экспериментаторов в области авиации к тому времени наконец-то убедилась в том, что дозаправка – это пока единственный реальный способ увеличения дальности полета самолетов. Хотя, конечно, как вы уже знаете, опробование некоторых «цирковых» новшеств (часто с интригующими названиями) еще продолжалось .

Но действительно серьезные варианты дозаправки в воздухе уже существовали и продолжалось быстрое их развитие. Тем более, что на пороге была эра холодной войны, и в умах политиков и военных проекты самолетов, могущих нести смертоносное оружие на большие расстояния обретали все более ясные очертания…

Первым таким реальным способом был английский FRL Grappled-line looped-hose. После войны немало американских дальних бомбардировщиков (B-17, B-24, В-29, В-50) были оборудованы этой системой и ее модернизированными вариантами. Обратили на нее внимание и в Советском Союзе.

Сама идея дозаправки в воздухе приобрела особое значение в послевоенные годы, в том числе и благодаря довольно интересным обстоятельствам. Это было время первых реактивных самолетов, которых частенько показывали на воздушных парадах. На параде 1-го мая 1947 года должен был быть показан недавно появившийся ЯК-15.

Истребитель ЯК-15.

Истребитель ЯК-3.

Но дело в том, что часто первые реактивные истребители из-за несовершенства конструкции ( в т.ч. и двигателей) и, как следствие, большого расхода топлива, имели радиус действия практически вдвое меньший, чем их поршневые предшественники. Например, «родственник-предшественник» ЯК-15-го поршневой ЯК-3 имел дальность 1060 км при полной заправке, а ЯК-15 только 510 км.

Цифры очень красноречивые . В итоге получалось, что большая группа ЯК-15 для следования в строю имела запас времени не более получаса. А ведь для парада нужно было еще взлететь, собраться и проследовать по определенному маршруту. Вобщем по тем временам причина была достаточно веская для того, чтобы задуматься о возможности пополнения запаса топлива. И не только для парадов, конечно …

Система фирмы FRL заинтересовала В.С.Вахмистрова, того самого, который в довоенное время был зачинателем «летающих пирамид» или «цирка Вахмистрова», как тогда любили говорить авиаторы (Дозаправка в воздухе 1). Он взял ее за основу, начиная свои работы в 1948 году.

Однако работы В.С.Вахмистрова продолжения не имели, потому что в ЛИИ им. Жуковского были и другие энтузиасты внедрения дозаправки в воздухе. Это два летчика-испытателя Игорь Шелест и Виктор Васятин. Они разработали собственную систему дозаправки, которая в итоге оказалась значительно эффективнее и проще системы FRL и впоследствии была принята за основу.

Это была так называемая система дозаправки в воздухе «с крыла на крыло». Она в дальнейшем массово применялась только в советских ВВС (причем вплоть до второй половины 90-х годов) и стала нашим, так сказать, советским «ноу-хау» . Самолеты по задумке авторов должны были лететь во время заправки параллельными курсами с небольшим отставанием один от другого. Заправочный шланг переходил с крыла на крыло и топливо должно было подаваться под давлением для ускорения процесса.

Сцепка должна была происходить с использованием тросов, тянущих за собой заправочные шланги. То есть, вобщем-то, наследие FRL , однако более автоматизированное.

Бомбардировщик ТУ-2.

Первоначальные испытания проводились на так называемых «макетах». Для этого выбрали в качестве заправщика и заправляемого два бомбардировщика ТУ-2. Макет означает, что сама заправка не проводилась, выполнялась только сцепка, самый, вобщем-то, сложный элемент всего этого процесса. 16 июня 1947 года эта стыковка была успешно осуществлена в воздухе.

Экспериментальная дозаправка ЯК-15 от ТУ-2.

Следующим этапом была столь же успешная стыковка между «танкером» ТУ-2 и заправляемым самолетом, тем самым «недалеколетающим» ЯК-15, в крыле которого установили макет топливоприемной аппаратуры.

Однако, в дальнейшем интерес к дозаправке истребителей несколько поубавился, потому что появился новый самолет МИГ-15, обладавший уже более приемлемой дальностью полета.

Истребитель МИГ-15.

Бомбардировщик ТУ-4.

А вот для имевшихся тогда на вооружении бомбардировщиках ТУ-4 разрабатываемые нововведения были как нельзя кстати. Ведь их дальность (порядка 5000 км) не позволяла достичь территории США, объекты на которой к тому времени уже должны были превратиться в реальные цели для наших ВВС.

Хорошо зарекомендовавшие себя И.Шелест и В.Васятин в 1949 году получили задание на разработку системы дозаправки в воздухе «с крыла на крыло» для ТУ-4. Предполагалось, что в качестве танкера будет служить такой же самолет, который в случае необходимости можно было бы достаточно просто переоборудовать в обычный бомбардировщик без потерь боевых возможностей. Дополнительные топливные емкости располагались в бомбоотсеке.

Система была успешно испытана летчиками ЛИИ А.П.Якимовым и Амет-Хан Султаном и в дальнейшем была установлена на некотором количестве серийных ТУ-4. Однако, наибольшее свое развитие и использование она получила на самолете ТУ-16. Этот самый массовый советский бомбардировщик пришел на смену ТУ-4 и начал эксплуатироваться уже с 1953 года.

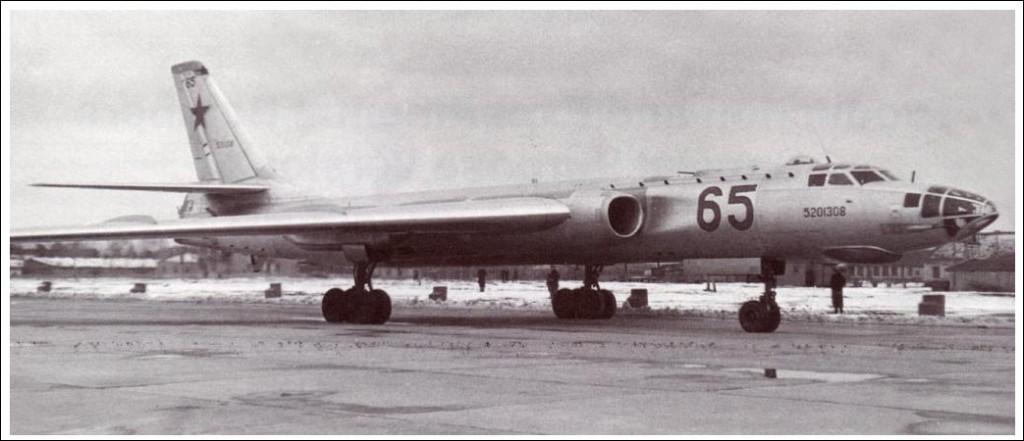

Бомбардировщик ТУ-16.

Принципиально системы дозаправки в воздухе на обоих этих самолетах были похожи, но были и некоторые существенные различия. Система, установленная на ТУ-16 была проще и рациональнее.

При дозаправке ТУ-4 активная роль отводилась танкеру. Он подходил сзади справа к заправляемому самолету, который к тому времени выпускал из законцовки крыла специальный трос. Для стабилизации троса на его конце имелся небольшой парашют и груз, роль которого выполнял замок сцепки.

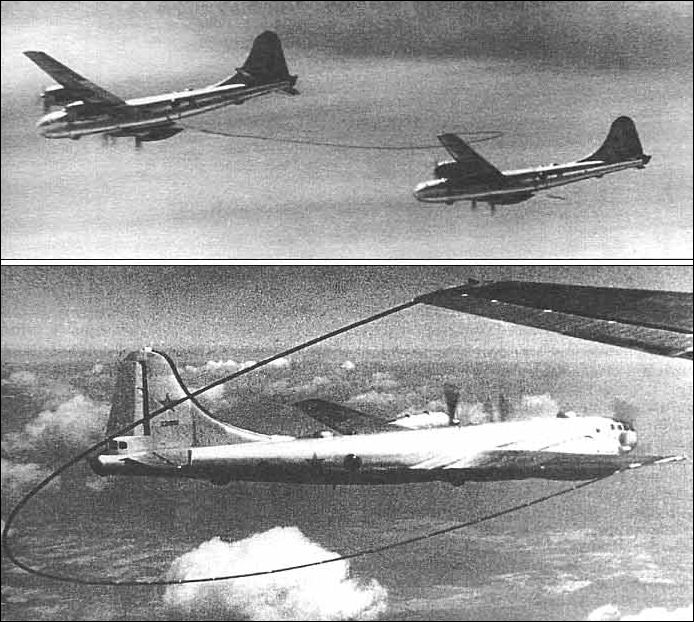

Дозаправка "с крыла на крыло" на самолетах ТУ-4.

Заправщик «ложился» левой консолью (нижней поверхностью концевой части) на трос и перемещался, пока замок сцепки не входил в зацепление со специальным кольцевым захватом, расположенным на нижней поверхности консоли.

После сцепки трос автоматически втягивался в крыло заправляемого бомбардировщика, а за ним из крыла заправщика вытягивался заправочный шланг (он был расположен по передней кромке вдоль всего крыла танкера). Шланг подтягивался к узлу сцепки на бомбардировщике, и после захвата начиналась перекачка топлива.

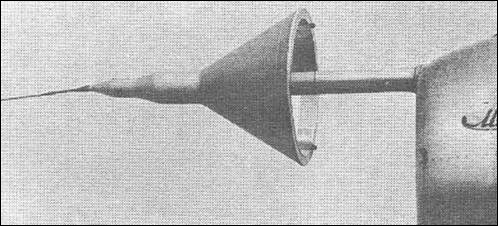

У ТУ-16-го все происходило несколько иначе. Активную роль здесь играл заправляемый самолет. Он подходил сзади справа к заправщику. Тот в это время выпускал из законцовки правой консоли топливный шланг со стабилизирующим парашютом и замком на конце. Шланг полностью выходил из крыла и далее за ним выходил присоединенный к нему трос длинной 30 м.

Заправляемый самолет «ложился» левой плоскостью на шланг и своими эволюциями добивался попадания замка шланга в кольцевой зацеп на нижней части плоскости, после чего происходила автоматическая сцепка, и шланг оказывался присоединенным к входному заправочному устройству на крыле (этот процесс достаточно хорошо виден в ролике, приведенном в конце статьи ).

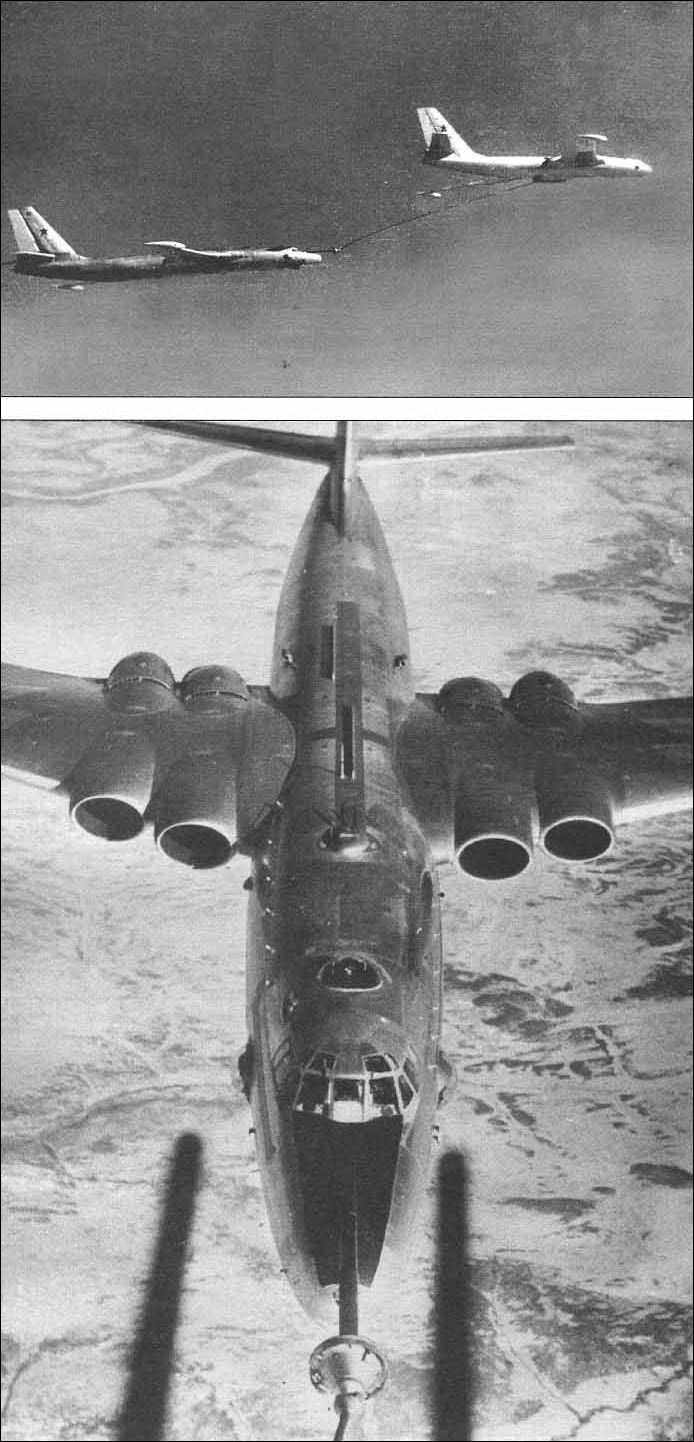

Дозаправка ТУ-16 методом "с крыла на крыло".

Сразу после этого заправляемый ТУ-16 увеличивал обороты двигателей и догонял танкер, становясь с ним почти рядом. На танкере в это время выпущенный трос втягивался в крыло, увлекая за собой шланг, который войдя в крыло, автоматически подсоединялся там к топливоподающей магистрали. После подключения начиналасьперекачка топлива. Шланг при этом приобретал в пространстве форму петли.

В качестве заправщика использовался самолет ТУ-16З (иногда вместо наименования «З» использовалось «Ю»). Внешне он практически не отличался от обычного бомбардировщика, за исключением видоизмененной законцовки правого крыла с образованием в виде небольшой трубы.

Самолет-заправщик ТУ-16З.

Заправочный узел танкера ТУ-16З.

Записывая эти строки, не могу не вспомнить свои детские годы . Практическив все мое детство, с 1961 по 1977 год, прошло в городе Спасск-Дальний Приморского края. В то время там, на аэродроме Хвалынка, стоял 219-й ОДРАП (отдельный дальний разведывательный авиационный полк) ТУ-16-х, в котором служил мой отец, летавший в задней кабине в качестве КОУ (командир огневых установок).

Об этом я еще обязательно напишу отдельную статью, а пока скажу, что курс взлета бомбардировщиков проходил практически над нашим домом. Пролетали они довольно низко, и мы с дворовыми мальчишками без труда отличали заправщик по трубе на законцовке правой консоли с выглядывавшим из нее маленьким трепещущим парашютиком.

Заправщик ТУ-16З в полете.

Как я уже говорил в части 1-ой, дозаправка в воздухе – один из самых сложных элементов полета современных самолетов. Для ТУ-16 со способом дозаправки «с крыла на крыло» это утверждение носило особый смысл. При осуществлении сцепки и во время заправки заправляемая машина легко могла попасть (и бывало, что попадала) в зону мощной турбулентности, создаваемую вихревым жгутом от правой консоли заправщика.

Осуществлять при этом ювелирные (иначе не скажешь ) перемещения тяжелой машины было, мягко говоря, не всегда легко. Точнее сказать практически всегда непросто . Пилотаж бомбардировщика был затруднен еще и тем, что весь процесс сцепки проходил у летчиков, так сказать, за спиной, и они руководствовались подсказками и корректировкой находящихся в задних кабинах КОУ, как своего самолета, так и заправщика.

Эти специалисты проходили специальное обучение, и от их правильных действий многое зависело. Одним из таких спецов был и мой отец , поэтому о непростом процессе дозаправки мне приходилось слышать, что называется с детства .

Достаточно было неудач и аварийных случаев, особенно на этапах разработки и обучения. Дело усугублялось еще и тем, что довольно близко к узлу стыковки на консоли бомбардировщика располагался левый элерон, активно участвовавший в управлении при стыковке и дальнейшем процессе дозаправки в воздухе.

Бывали случаи, когда при резких эволюциях заправляемого самолета (например, в турбулентном потоке), заправочный шланг попадал в щель между элероном и плоскостью, его «закусывало», элерон заклинивало. Самолет лишался управления в поперечном канале. Такой случай обычно заканчивался катастрофой.

Тем не менее несмотря на трудности способ дозаправки в воздухе «крыло в крыло» был успешно освоен экипажами советских ВВС и довольно активно применялся (на ТУ-16-х, конечно). Есть немало фильмов с показом такой дозаправки, в их числе и художественные. Особенно хорош, на мой взгляд, в этом плане фильм «Случай в квадрате 36-80». Там хоть и не все фазы сцепки и дозаправки видны, но для художественного фильма все очень натурально, и сами ТУ-16 показаны неплохо. Очень красивые самолеты …

Заправщик Ту16З были в эксплуатации до второй половины 90-х годов, пока все ТУ-16 не были полностью сняты с вооружения. А за рубежом (в Китае) эти самолеты активно летают до сих пор. И правильно делают …

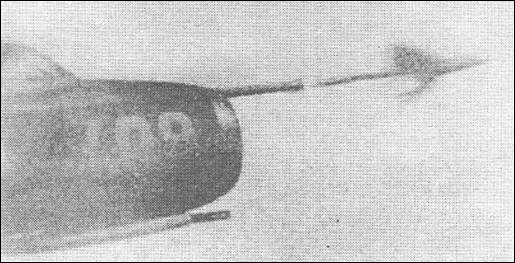

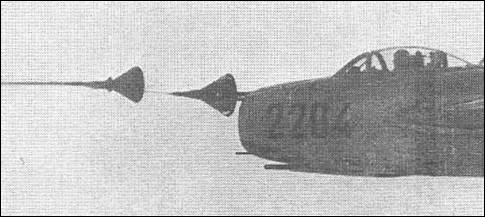

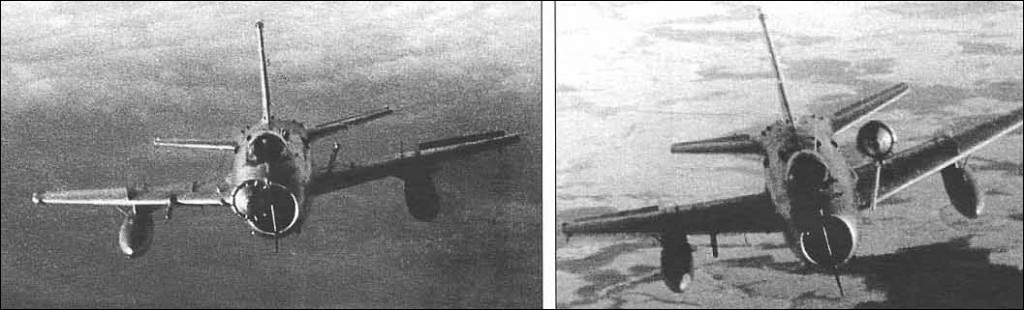

Надо сказать, что после успешного освоения дозаправки в воздухебомбардировщиков «оживили» идею заправки истребителей. КБ Микояна с 1954 по 1956 год проводило работы по доработке и испытанию истребителя МИГ-19 с целью осуществления его дозаправки от ТУ-16З.

Экспериментальный МИГ-19 (СМ-10).

Экспериментальная дозаправка СМ-10 от ТУ-16.

Экспериментальный самолет носил наименование СМ-10. Принцип сцепки и топливопередачи и конструктивное исполнение было такое же, как и на бомбардировщиках. Доработки и испытания тоже были вполне успешны. В одном из полетов СМ-10 после двух дозаправок продержался в воздухе 6 часов. Однако в серию доработанный МИГ-19 не пошел. Ему не повезло, как и некоторым другим новым авиационным разработкам того времени. Тогда Н.С.Хрущев гораздо больше благоволил к ракетам.

Способ дозаправки в воздухе «с крыла на крыло» использовался только в СССР и только на самолетах ТУ-4 и ТУ-16. Ни одна другая страна мира этот способ не использовала.

Однако существует система дозаправки в воздухе, которая с успехом используется как в России, так и за рубежом. Эта система носит название «шланг-конус» (иногда еще ее называют «шланг-конус-штанга»).

В Советском Союзе к ней, так сказать, подбирались издалека:-). Первоначальные разработки в этом направлении начались после проведения испытаний системы буксировки в воздухе «Бурлаки».

Тогда военные высказывали пожелания о том, что неплохо бы во время буксировки организовать дозаправку истребителей топливом (и не только им, кстати:-)). Кроме того и разработчики в сотрудничестве с испытателями в заключении после войсковых испытаний высказали предложение о переделке системы буксировки в системудозаправки в воздухе.

На прямую переделку не пошли, но кое-какие изменения в конструкции были сделаны. В целом система получилась достаточно сложной, потому что к имеющейся системе буксировки после ее небольшой доработки просто добавили систему дозаправки. Как известно, в осуществлении проекта «Бурлаки» в качестве танкера использовали ТУ-4, а в качестве заправляемого МИГ-15бис.

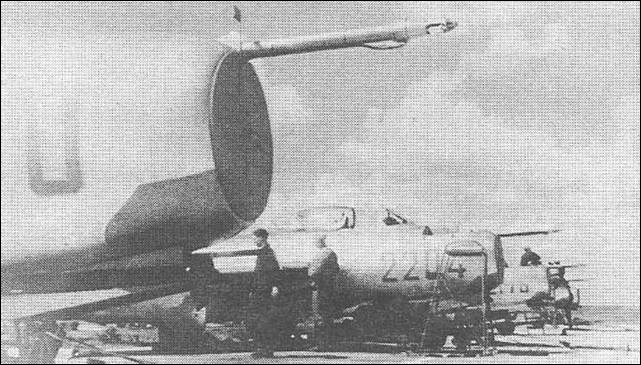

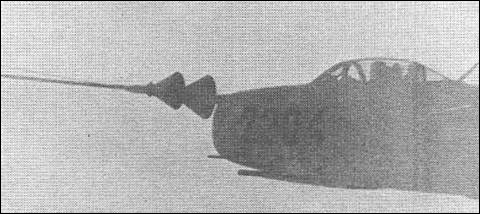

Хвостовая часть ТУ-4. Слева конус системы "Бурлаки", справа добавлен заправочный конус.

Буксировочный и заправочный конусы на МИГ-15-ом.

ОКБ №30 доработало заправщик. На него были установлены три дополнительных топливных бака, насос, заправочный шланг с конусом (вдоль буксировочного троса), лебедка и система нейтрального газа для продувки шланга после расцепки. А Яковлевское КБ (ОКБ №115) модернизировало МИГ, точнее его «гарпун». Были добавлены необходимые клапана и трубопроводы.

Сам процесс дозаправки не сильно-то отличался от полета в сцепке. Заправщик-буксировщик выпускал трос и вдоль него шланг с заправочным конусом. Причем трос на длину порядка 90 м, а шланг – 20 м. После осуществления автосцепки истребитель подтягивался тросом к заправочному конусу. При необходимости летчик, увеличивая обороты двигателя, сообщал самолету небольшое ускорение, после чего происходило надежное соединение буксировочного и заправочного конусов.

Этап ввода в действие заправочного конуса при буксировке по системе "Бурлаки".

Ввод в действие заправочного конуса. Буксировка МИГ-15 по системе "Бурлаки".

Этап испытаний системы дозаправки на основе системы "Бурлаки" (журнальное фото).

Этап отработки системы дозаправки в проекте "Бурлаки" (журнальное фото).

После окончания дозаправки в воздухе расцепка происходила автоматически, без участия летчика. При необходимости продолжения буксировки сматывался только заправочный шланг.

Достаточная надежность и герметичность обеспечивалась до высот 4000 м. Выше 8500 м попытки заправки оказались неудачными из-за низкой температуры воздуха. Все резиновые детали соединительных механизмов теряли на морозе эластичность и не могли обеспечить необходимую герметичность.

Несмотря на успешные испытания, такая система дозаправки, впрочем как и весь комплекс «Бурлаки» так и не вышел из экспериментальной стадии. Появились более совершенные разработки, плюс дозаправка истребителей в воздухе в который уже раз отошла на второй план.

Однако дозаправка в воздухе дальних бомбардировщиков актуальность не потеряла. С конца 1952 года к работам подключилось ОКБ-918. Это широко известное сегодня ОАО «НПП «Звезда». Все системы и агрегаты дозаправки, применяющиеся на сегодняшний день в России разработаны именно в этом КБ.

Первоначально в ОКБ-918 была впервые проработана система по схеме «шланг-конус-штанга». Она основывалась на работах группы В.С.Вахмистрова, специалисты которой продолжили свою деятельность в этом ОКБ.

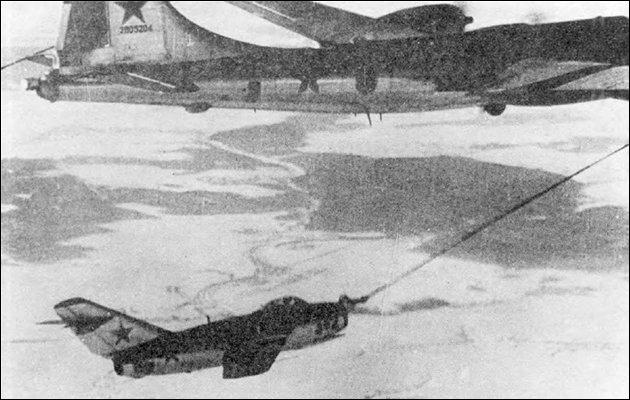

Основываясь на разработках фирмы FRL и опыте испытаний системы «Бурлаки», а также на собственных разработках в 1953 году ими была выполнена системадозаправки в воздухе одновременно двух МИГ-15 от танкера ТУ-4. Точки дозаправки были две – на законцовках крыла. Тросы не использовались. Выпускались шланги с конусами, которые стыковались со специальными телескопическими штангами, укрепленными на носовой части истребителей.

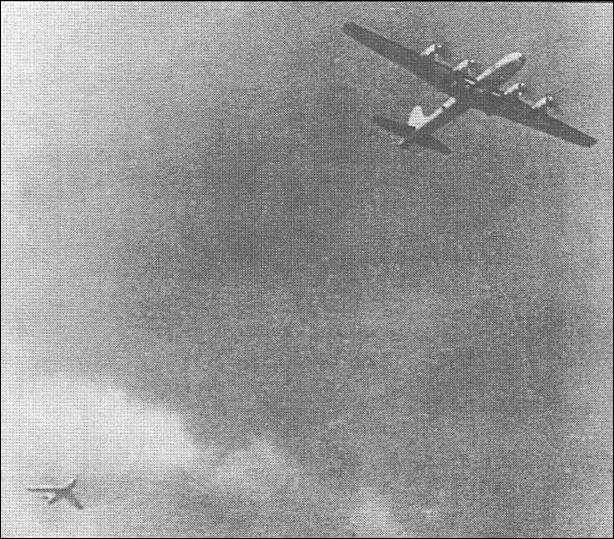

Эксперимент по дозаправке в воздухе МИГ-15 от ТУ-4.

Экспериментальная дозаправка МИГ-15 от ТУ-4 (шланг-конус).

В кабине кормового стрелка ТУ-4 находился оператор заправки, имеющий возможность поддерживать связь с летчиками заправляемых самолетов по радио.

Испытания эта система прошла, но в серию не попала все по той же причине. Дозаправка истребителей к тому времени уже считалась неактуальной. Тем более, что на очереди стояли более серьезные заказчики.

Начало 50-х – время создания еще одного очень заметного (не только, кстати, по величине) самолета в нашей истории – стратегического бомбардировщика М-4. Это был во многих отношениях очень проблемный самолет, и одной из нерешенных задач для конструкторского бюро В.М.Мясищева была его дальность (особенно в конкуренции с создававшимся одновременно ТУ-95).

Бомбардировщик М-4.

Стратегический бомбардировщик ТУ-95МС.

Она оказалась при испытаниях значительно ниже заявленной. Нужно было что-то срочно предпринимать, и единственным реальным на тот момент решением было использование дозаправки в воздухе. Применение уже разработанных систем (для ТУ-4 и ТУ-16) было затруднительно из-за определенной натянутости отношений между различными КБ. Поэтому В.М.Мясищев обратился в ОКБ-918.

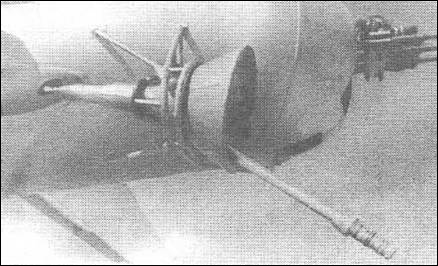

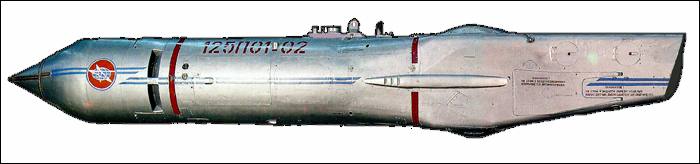

Предполагалось, что М-4 будет заправляться от однотипного самолета. Для это разработали так называемый комплексный агрегат заправки (КАЗ). В нем имелся барабан (с гидролебедкой) для топливного шланга с аварийным тормозом, насос и сам шланг с конусом, аэродинамике которого уделили особое внимание с целью обеспечения устойчивой стабилизации в полете. В бомбоотсек заправщика устанавливались дополнительные топливные баки.Производительность КАЗ была довольно высока — 2250 л/мин.

Для приема топлива на заправляемом самолете устанавливалась телескопическаяштанга -топливоприемник, наконечник которой выдвигался (выстреливался) сжатым воздухом для обеспечения надежного контакта с конусом.

Для осуществления заправки заправляемый самолет должен был приблизиться сзади и немного ниже к танкеру так, чтобы между конусом и штангой оставалось расстояние в 1 м. После этого штанга «выстреливалась» в конус, который при этом сдвигался, головка штанги входила в горловину, и при этом закрывался замок, после чего начиналась перекачка топлива.

Постоянная натяжка шланга обеспечивалась автоматическим включением лебедки для разматывания или сматывания шланга. Управление дозаправкой на танкере должен был обеспечивать бортинженер (а также КОУ в задней кабине), а на заправляемом самолете — командир экипажа.

Самолет-заправщик М-4-2 (музей).

Заправщик получил наименование М-4-2 (цифра “2″ первоначально была римской ). В начале была проведена отработка КАЗ на летающей лаборатории, роль которой выполнял ИЛ-28ЛЛ (то есть только имитация). Роль заправляемого выполнял МИГ-19. Макеты топливоприемников на нем устанавливались в трех вариантах: в носовой части над воздухозаборником двигателя, на правом и на левом крыле.

Отработка системы шланг-конус на МИГ-19. Различное местоположение приемной штанги.

Испытания системы проходили очень непросто. Сильные аэродинамические возмущения от носовой части фюзеляжа при сближении заставляли конус очень ощутимо колебаться (попросту говоря, болтаться ), что затрудняло сцепку.

Первая дозаправка в воздухе М-4А (опытный вариант М4) от М-4-2 была выполнена в июле 1955 года, но и та оказалась неудачной. После перекачки первых 400 л топлива была нарушена герметичность замка сцепки, и при расстыковке конус оборвался. В дальнейшем было много нештатных ситуаций с обрывом конусов, забросом шланга на оперение заправщика, разлива топлива при расстыковке и т.д.

Один из эпизодов дозаправки в воздухе самолета типа 3М. Расцеп...

Но со временем проблемы в пилотировании и технические проблемы устранялись и дело пошло на лад. Например, 8 февраля 1957 года было проведено две дозаправки без промежуточной посадки и самолет за 17 часов полета преодолел 14500 км.

Государственные испытания системы «шланг-конус», в течение которых было проведено множество дозаправок, в том числе повторных и ночных, проходили с сентября 1956 года по июнь 1958 года и завершились положительно.

Бомбардировщик 3М с заправочной штангой.

Бомбардировщик 3МД в музее. Заправочная штанга хорошо видна.

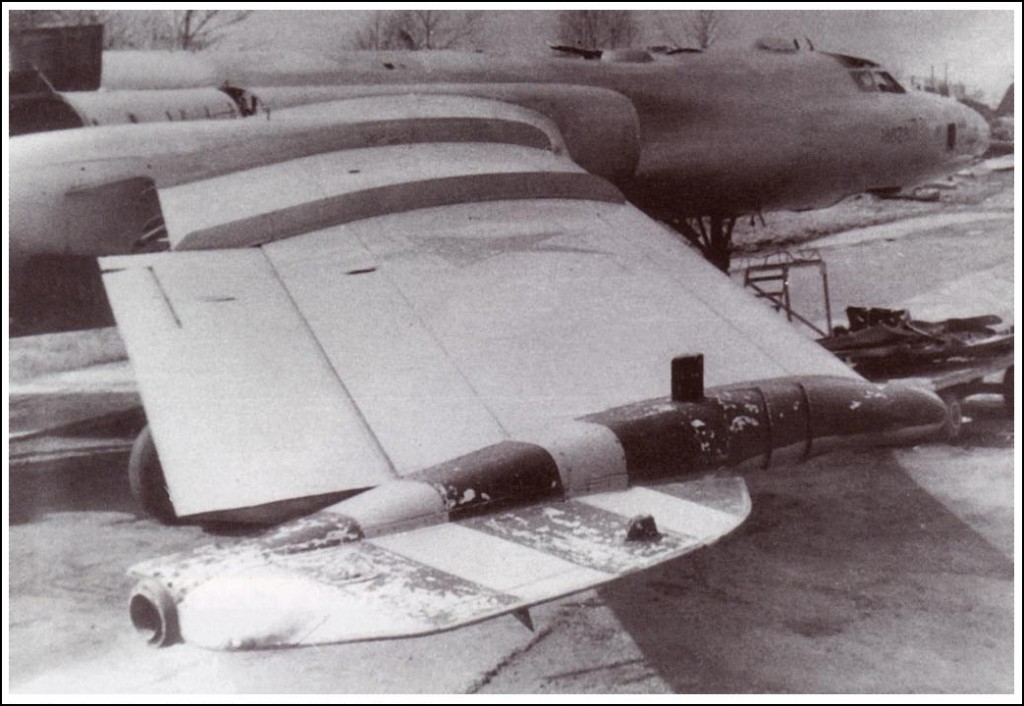

В это время на смену довольно неудачному М-4 пришел улучшенный бомбардировщик3М. Поэтому все имеющиеся в эксплуатации «четверки» с 1958 года начали переделывать в заправщики. Эта переделка, впрочем, оставалась обратимой, так как КАЗ и дополнительные баки можно было демонтировать.

С появлением таких заправщиков на стратегических бомбардировщиках ТУ-95 и 3Мстали устанавливать заправочные штанги с приемным топливным оборудованием. С появлением ТУ-22 и ТУ-22М их тоже оснастили такими топливоприемниками. Однако 22-е «М»-ки проносили их недолго. После заключения договора ОСВ-2 в 1979 году их пришлось демонтировать.

Бомбардировщик ТУ-22. Заправочная штанга налицо .

В дальнейшем, вплоть до 1987 года (последний самолет) стратегические 3М (особенно те, что выводились в резерв) тоже стали переделывать в заправщики, получившие наименование 3МС-2 и 3МН-2.

Заправщик 3МС-2.

Заправщик 3МН-2.

Их переоборудовали из модификаций бомбардировщика 3МС и 3МН, отличавшихся друг от друга установленными на них двигателями. Заправочное оборудование было аналогично оборудованию М-4-2. Они могли отдавать заправляемым самолетам до 40 тонн топлива на расстоянии до 4000 км от места своего базирования.

Дозаправка в воздухе самолета 3М от однотипного заправщика.

Дозаправка 3М от М-4-2.

Надо сказать, что агрегат КАЗ системы «шланг-конус» от самолета В.М.Мясищева устанавливали и на другой самолет. Причина такого решения была в том, что заправщики типа М-4-2 и 3МС-2 из-за своих размеров и массы могли базироваться только на аэродромах определенного класса (например в Энгельсе). Поэтому часто для того чтобы дозаправить, к примеру ТУ-22, размещавшиеся а Белоруссии, им приходилось преодолевать немалые расстояния.

Поэтому решено было приспособить под заправщик уже хорошо известный и меньший по размерам ТУ-16, который бы вполне мог разместиться на том же аэродроме, что и заправляемые им самолеты.

Этот самолет получил наименование ТУ-16Н. На нем стояло оборудование в точности такое же, как и на 3МС-2, только топливный бак был, естественно, меньших размеров. Соответственно и запас перекачиваемого топлива был меньше. Да, вобщем-то, и весь КАЗ был «втиснут» в ТУ-16-й с немалыми трудностями .

Предусмотрен был демонтаж заправочного оборудования при необходимости, после чего самолет превращался в обычный бомбардировщик. Для удобства выдерживания строя при дозаправке на нижней части фюзеляжа ТУ-16Н была нанесена продольная красная полоса.

Дозаправка в воздухе ТУ-22 от ТУ-16Н.

Еще раз дозаправка ТУ-22 от ТУ-16Н. Видна полоса на фюзеляже ТУ-16Н.

С 1963 года переоборудованные заправщики начали поступать в войска. В дальнейшем около 20 машин ТУ-16З с системой дозаправки «с крыла на крыло» были переделаны для работы по системе «шланг-конус». Было снято старое оборудование, а также задняя пушечная установка. Такие самолеты получили название ТУ-16НН.

Интересно, что еще в первой половине 50-х один экземпляр ТУ-16, названный впоследствии ТУ-16Д переделывался для испытаний дозаправки в воздухе по системе «шланг-конус» в качестве заправляемого самолета. Заправочная штанга с соответствующим оборудованием располагалась над фонарем кабины пилота.

Испытания были довольно успешны, однако в серию такие самолеты не пошли и находящиеся в эксплуатации переделывать тоже не стали. ТУ-16Д служил в качестве летающей лаборатории для отработки дозаправки самолетов ТУ-95 и ТУ-22.

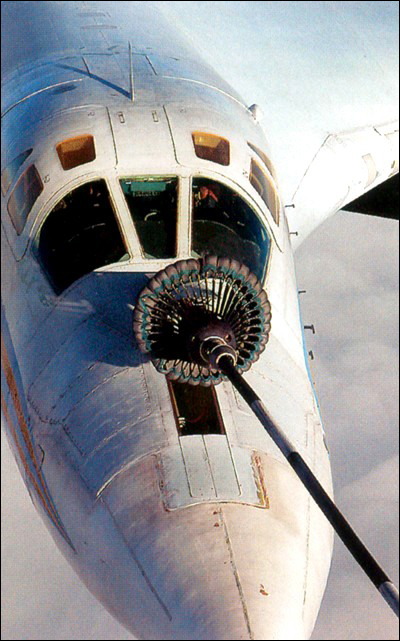

В настоящее время единственным действующим самолетом заправщиком в российских ВВС является самолет ИЛ-78 и его модификация ИЛ-78М. Он был создан даже несколько позже главного орудия своей работы, если так можно сказать.

Летающий танкер ИЛ-78М. Выпущены заправочные шланги подкрыльевых УПАЗов.

Дело в том, что непосредственные действия по дозаправке в воздухеосуществляются с помощью специального подвесного агрегата, который носит название унифицированный подвесной агрегат заправки (УПАЗ). Кодовое название программы его разработки – «Сахалин».

После последних серьезных работ по созданию систем дозаправки в воздухе, имевших место в 50-х годах, в этой области наступило некоторое затишье. Однако с появлением в ВВС нового фронтового бомбардировщика СУ-24 ( 1975 год) встала задача улучшения его боевых возможностей, а конкретно дальности. Особенно это актуально было для европейского театра военных действий. Бомбардировщик должен был «достать» до любой точки Европы.

Многие существующие заправщики к тому времени уже устарели (как морально так и по техническому состоянию), а оставшиеся не могли быть оптимальным вариантом для СУ-24. Наиболее правильной показалась идея использовать для дозаправки в воздухе такой же, однотипный самолет, причем без каких-либо кардинальных переделок и базирующийся на том же аэродроме.

То есть требовался комплекс оборудования, соединенный в едином агрегате, который был бы самодостаточен и мог бы легко подвешиваться под любой бомбардировщик СУ-24, превращая его тем самым в танкер. Почему подвешиваться? Потому что бомбоотсека у «Сухого» нет.

Именно таким агрегатом и стал УПАЗ. Разработку его вела, конечно, «Звезда» (бывшее ОКБ-918), по сей день единственное в России КБ, работающее по этой тематике. Первоначально он назывался просто ПАЗ, потому что создавался конкретно для подвески на СУ-24. Но потом появилась идея об использовании его и на других самолетах с теми же целями.

Первым кандидатом для этого (кроме самого СУ-24) стал транспортный самолетИЛ-76, как нельзя лучше подходивший для этих целей и по техническим параметрам и по скорости своего полета. Идея по созданию заправщика на базе ИЛ-76 возникла еще в 1968 году, когда этот транспортник только разрабатывался.

Но по имеющимся тогда техническим данным он смог бы отдавать только 10 тонн топлива, что никак не могло удовлетворить потребности универсальной дозаправки в воздухе. Но когда появилась улучшенная модификация (военная) – ИЛ-76МД, то разработки продолжили. К тому же тогда уже был почти готов подходящий для этих целей агрегат УПАЗ.

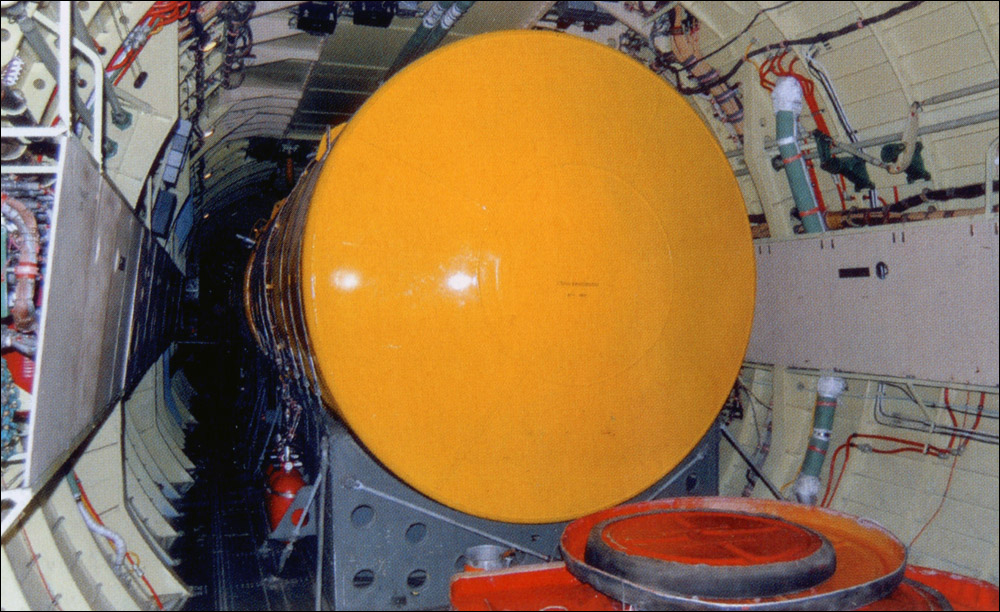

Новый топливозаправщик получил наименование ИЛ-78 (по классификации NATO –Midas). Первый свой полет он совершил в 1983 году, а в войска стал поступать с 1987-го (из-за довольно долгой доводки). По сравнению с ИЛ-76МД он получил следующие изменения: в грузовой отсек были установлены два топливных бака общей емкостью около 28000 кг топлива с необходимой топливной аппаратурой, кабина кормового стрелка была переоборудована в кабину для оператора заправки. Имелось специальное светотехническое оборудование.

Топливный бак в грузовом отсеке ИЛ-78.

Кормовая кабина оператора заправки на ИЛ-78.

Кабина экипажа ИЛ-78.

Кроме того на самолет установили комплекс системы ближней навигации РСБН-7с«Встреча», позволяющий осуществлять обнаружение и взаимодействие танкера и заправляемого самолета (особенно в сложных метеоусловиях).

УПАЗы подвешиваются в трех точках: две под крылом и одна слева в задней части фюзеляжа (в районе хвостового оперения). Для ИЛ-78 используются модели УПАЗ-1, имеющие производительность заправки 2300 л/мин. Подкрыльевые точки предназначены для заправки всех самолетов, имеющих соответствующее оборудование. Фюзеляжный – для дозаправки еще и так называемых «тяжелых» самолетов (ТУ-95МС, ТУ-160, А-50, ИЛ-80).

ИЛ-78М. Фюзеляжный УПАЗ, заправочный шланг размотан.

ИЛ-78М. Подкрыльевой УПАЗ, заправочный шланг размотан.

Фюзеляжный УПАЗ на ИЛ-78.

Стандартные варианты заправки – это либо два истребителя от подкрыльевых точек или один «тяжелый» самолет от фюзеляжной точки. Однако возможна и одновременная дозаправка в воздухе сразу трех самолетов.

Кроме того этот заправщик может отдавать топливо и на земле, в том числе заправляя самолеты. Специальное оборудование для этого на борту имеется. Топливное оборудование при необходимости можно демонтировать. После этого ИЛ-78 может выступать в роли транспортного самолета.

Сейчас уже в эксплуатации кроме 78-го находится его улучшенный вариант –ИЛ-78М. На его фюзеляжном узле подвески ставится агрегат ПАЗ-1М. Он имеет производительность заправки 2900 л/мин (большая производительность для сокращения времени заправки) для дозаправки «тяжелых» самолетов.