"Начальство надо знать в лицо": о дореволюционной субординации

Дореволюционное общество отличалось тем, что в нем особенно важно было понимать, кто именно перед тобой, какое именно место он(а) занимает на социальной лестнице, а если человек сам об этом забывал, ему об этом постоянно напоминали. Проявлялось это по-разному, и чаще всего с помощью обращений.

Владимир Маковский. Картина «Литературное чтение», 1866

Крестьянам и небогатым мещанам при общении друг с другом раздумывать не приходилось. Они обычно говорили друг к другу «ты», включая незнакомцев. Обращение на «вы» обычно применялось, если собеседник был значительно старше или хотелось подчеркнуть свое почтение. К вышестоящим лицам обращались на вы, по имени-отчеству.

Для чиновников и военных были предусмотрены обращения, исходя из табеля о рангах:

I Канцлер Высокопревосходительство

II Действительный тайный советник Высокопревосходительство

III Тайный советник Превосходительство

IV Действительный статский советник Превосходительство

V Статский советник Высокородие

VI Коллежский советник Высокоблагородие

VII Надворный советник Высокоблагородие

VIII Коллежский асессор Высокоблагородие

IX Титулярный советник Благородие

X Коллежский секретарь Благородие

XI-XII Губернский секретарь Благородие

XIII—XIV Коллежский регистратор Благородие

Сходное деление было и для военных, и для придворных. Со временем появления этого табеля в него не раз вносились изменения, но общий принцип сохранялся.

Если точно определить, кем именно является собеседник, не удалось, могли ограничиться «вашим благородием». Чтобы польстить человеку, могли «случайно» перепутать обращение и «повысить» его. Герой чеховской «Дуэли» военный врач Самойленко «был безгрешен, и водились за ним только две слабости: во-первых, он стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровым взглядом и напускною грубостью, и во-вторых, он любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашим превосходительством, хотя был только статским советником».

Императора и императрицу именовали императорским величеством, великие князья были императорскими высочествами, светлейшие князья – светлостью, просто князья, а также графы были сиятельства. Для купцов придумали неофициальное обращение «ваше степенство». В рассказе Чехова «Анна на шее» муж героини и его коллеги обращаются к начальнику «ваше сиятельство». Исключительно «их сиятельством» они с подобострастием называют его и в беседах между собой, и даже дома. Аналогичная ситуация и со старым князем Болконским. «— Проехать трудно было, ваше сиятельство, — прибавил управляющий. — Как слышно было, ваше сиятельство, что министр пожалует к вашему сиятельству?» К женщине использовались те же обращения, если она замужем - те же, что и к ее супругу. Если при вступлении в брак она лишалась титула, можно было подчеркнуть благородное происхождение, уточнив, что она "урожденная" такая-то.

Владимир Маковский "Тет-а-тет"

Для неформального разговора у «благородий» было много вариантов обращений. Они чаще всего общались между собой на вы, к родителям тоже обычно обращались на вы, а иногда и к супругам. Если речь шла о хорошо знакомых людях, равных по возрасту и социальному статусу, то обычно на вы и по имени-отчеству. В некоторых случаях и просто по имени или даже фамилии (как Ленский и Онегин, или Печорин с Грушницким в «Герое нашего времени»), но это могло быть признаками как дружеских отношений, так и излишней фамильярности, как например в случае с «эмансипе» Кукшиной в «Отцах и детях». «Да, да, я знаю вас, Базаров, - повторила она. (За ней водилась привычка, свойственная многим провинциальным и московским дамам, - с первого дня знакомства звать мужчин по фамилии.) – хотите сигару?» Могли обратиться по титулу (дорогой граф/князь), если таковой имелся. Для близких друзей и родственников могли быть свои ласковые имена или домашние прозвища, «облагораживались» или изменялись простые русские имена на западный манер. В «Анне Карениной» Дарья превратилась в Долли, Степан в Стиву, Екатерина в Китти. Провинциальные дворяне часто общались с друзьями на «ты», что для столицы было моветоном. К незнакомцу можно было обратиться «сударь». Прибавление «с» в конце слова - как раз сокращение слова «сударь».

Но и обращение «сударь» могло восприниматься по-разному, в зависимости от контекста. Оно произошло от слова «государь», имевшего два значения. С одной стороны – монарх, с дугой – просто уважаемый человек. В. И. Даль писал: «Отцы наши писали к высшему: милостивый государь, к равному — милостивый государь мой, к низшему — государь мой». Со временем «милостивый государь» стало стандартным вежливым обращением, но часто с привкусом «казенщины». Примерно как «уважаемый товарищ» в СССР. Если данное словосочетание (а также его производные) использовали по отношению к другу или хорошему знакомому, это звучало подчеркнуто холодно. Яркий пример такого контраста можно увидеть в «Повестях Белкина» А. С. Пушкина. Книга начинается рассказом издателя о долгих безуспешных попытках узнать больше об авторе этих повестей, а затем приводится письмо соседа и единственного близкого друга Белкина. Начинается оно так: «Милостивый Государь мой ****! Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23 сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, милостивый государь мой, всё, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу». И обращение, и сам стиль письма подчеркивают, что писавший – человек пожилой и вежливый. В повести «Выстрел» «офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите бога, что это случилось у меня в доме». Еще один пример использования подобного обращения с целью подчеркнуть свое недовольство можно увидеть в «Дубровском». Отец главного героя, оскорбленный злой шуткой, покинул имение сумасброда Троекурова и написал ему письмо: «Государь мой премилостивый, Я до тех пор не намерен ехать в Покровское, пока не вышлете Вы мне псаря Парамошку с повинною; а будет моя воля наказать его или помиловать, а я терпеть шутки от Ваших холопьев не намерен, да и от Вас их не стерплю, потому что я не шут, а старинный дворянин. За сим остаюсь покорным ко услугам Андрей Дубровский».

Владимир Маковский "Политики"

Неоднозначно воспринималось и слово «господин». С одной стороны господин - звучит гордо. «Дамы и господа», «господский дом» и т.д. С другой стороны нет. Характерный эпизод есть в книге «Остров Сахалин» Чехова. По пути на остров писатель знакомится с чиновником, который всячески подчеркивает широту своих взглядов и либеральный настрой. Но когда уже на Сахалине к нему на прием пришла женщина с прошением и при обращении назвала его господином, он начал кричать, что он ей не господин. Дело в том, что со временем первоначальное значение слова начало размываться. Господами стали звать всю «чистую публику», особенно если эти люди не имели иных чинов, воинских званий, титулов, которые можно было бы поставить перед именем. Среди самих чиновников это слово могло использоваться при обращении к подчиненным. В 18-начале 19 века, когда были популярны крепостные театры, «господин» или «госпожа» писали перед именами артистов, чтобы подчеркнуть, что они - свободные люди, а не крепостные. Господином мог именоваться разночинец, который не состоит на службе и, соответственно, не подпадает под табель о рангах. Иногда господами называли купцов.

В армии слово «господин» использовалось при обращении к офицерам, но только при некоторых званиях. Например, в «Герое нашего времени»: « Раз, осенью пришел транспорт с провиантом; в транспорте был офицер, молодой человек лет двадцати пяти. Он явился ко мне в полной форме и объявил, что ему велено остаться у меня в крепости. Он был такой тоненький, беленький, на нем мундир был такой новенький, что я тотчас догадался, что он на Кавказе у нас недавно. «Вы, верно, — спросил я его, — переведены сюда из России?» — «Точно так, господин штабс-капитан», — отвечал он. Я взял его за руку и сказал: «Очень рад, очень рад. Вам будет немножко скучно... ну да мы с вами будем жить по-приятельски... Да, пожалуйста, зовите меня просто Максим Максимыч, и, пожалуйста, — к чему эта полная форма? приходите ко мне всегда в фуражке».

Владимир Маковский "На парадной лестнице"

Уважение (или не уважение) могло проявляться во многих нюансах общения. При встрече могли поклониться, а могли просто головой кивнуть, предложить вошедшему в кабинет стул или оставить стоять, прислать человеку домой свою визитную карточку или явиться с визитом самому. Характерный пример есть в романе «Отцы и дети» Тургенева: «Матвей Ильич был настоящим «героем праздника», губернский предводитель объявлял всем и каждому, что он приехал, собственно, из уважения к нему, а губернатор даже и на бале, даже оставаясь неподвижным, продолжал «распоряжаться». Мягкость в обращении Матвея Ильича могла равняться только с его величавостью. Он ласкал всех — одних с оттенком гадливости, других с оттенком уважения; рассыпался «en vrai chevalier français» перед дамами и беспрестанно смеялся крупным, звучным и одиноким смехом, как оно и следует сановнику. Он потрепал по спине Аркадия и громко назвал его «племянничком», удостоил Базарова, облеченного в староватый фрак, рассеянного, но снисходительного взгляда вскользь, через щеку, и неясного, но приветливого мычанья, в котором только и можно было разобрать, что «я...» да «ссьма»; подал палец Ситникову и улыбнулся ему, но уже отвернув голову». После некоторых крупных праздников (Рождества, Пасхи) было принято навещать друзей и знакомых, и часто был важен сам факт приезда, хоть на 10 минут. Чем раньше – тем большее выказано уважение. С визитами отправлялись на следующий день после свадьбы молодожены.

Важную роль играло еще и то, где и как хозяин принимал гостя. В рабочий кабинет могли попасть многие, он и нужен был в том числе для общения с визитерами. В 18 веке была мода принимать посетителей утром, и для этого даже создавались парадные спальни, в которых в реальности никогда не спали. Ф. Ф. Вигель в своих мемуарах описывает вельможу, который встречал визитеров утром, когда слуга водружал на его голову парик и пудрил. С одной стороны утренний визит в неформальной обстановке был признаком доверительного отношения и возможности попасть к человеку в любое время, но чаще наоборот показывало, что визитер ниже по социальному статусу. Другое дело, если человека принимали в гостиной, во время званого обеда или, тем более, вечером в обществе других уважаемых гостей. Возможно, отголоски подобного отношения можно увидеть в романе «Война и мир», в сцене, где семья Ростовых пришла в дом старого князя Болконского, а тот вышел к ним в подчеркнуто затрапезном виде. Когда в его дом явился князь Курагин с сыном Анатолем, он вел себя иначе даже при том, что Курагина не любил и даже презирал. «Вечером приехал князь Василий. Его встретили на прешпекте (так назывался проспект) кучерá и официанты, с криком провезли его возки и сани к флигелю по нарочно засыпанной снегом дороге. Он не стал расчищать дорогу, но был вежлив и встречал гостей в гостиной. Князь Курагин был министром, а граф Ростов просто разорившимся аристократом.

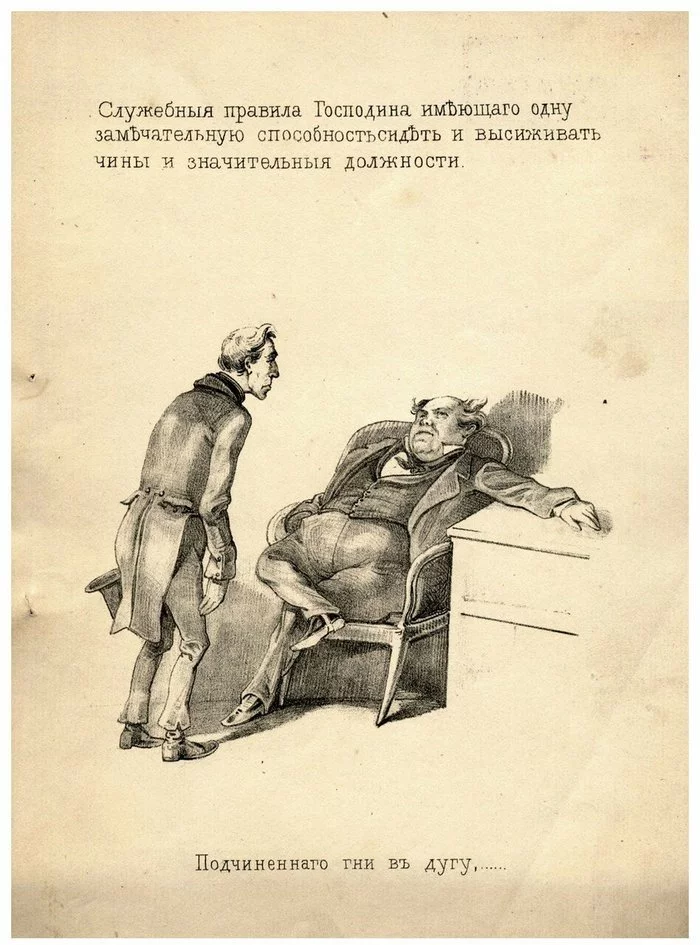

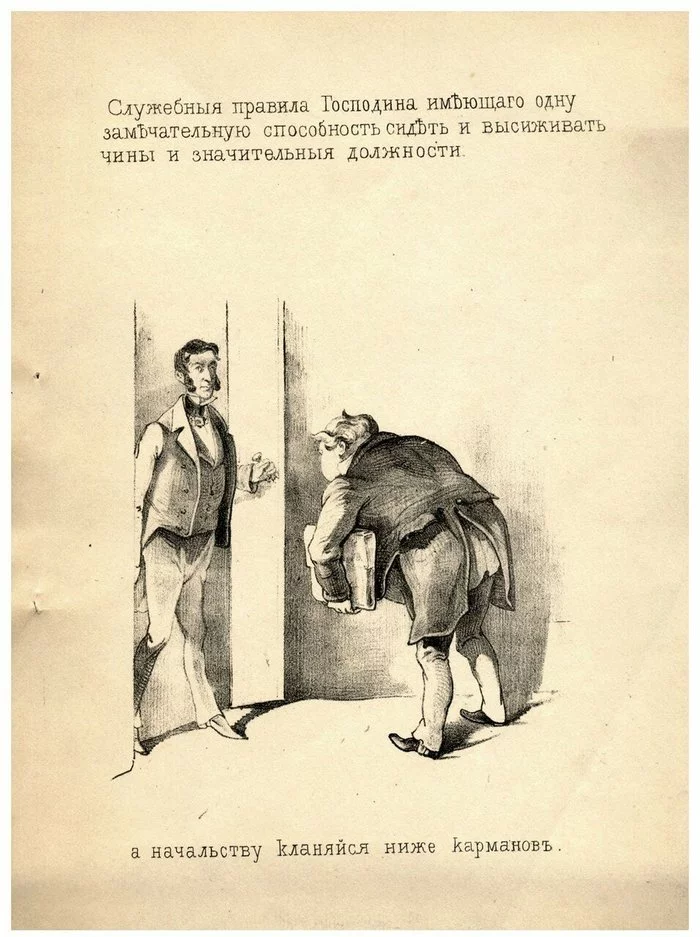

А теперь речь пойдет о деловом этикете и общении с непосредственными руководителями.

Одна из важных особенностей взаимоотношений подчиненных и их руководителей - не только то, что начальство надо было «знать в лицо», но и то, что обычно общение с ним продолжалось и вне рабочего времени. Причин этому было несколько. С одной стороны это связано с тем, что работу, как правило, искали через «сарафанное радио» или задействовали родственные связи. Это было характерно и для небогатых мещан, и для крестьян, которые, например, посылая кого-либо из домочадцев на заработки в город, искали подросткам место «мальчика» в лавочке знакомого торговца, ученика мастера, часто из числа бывших односельчан, для взрослых – место в одной из многочисленных артелей, во главе которых опять же стояли земляки. Это приводило к тому, что во многих крупных городах образовывались своего рода землячества, специализировавшиеся на конкретных видах работ. Жили, как правило, все под одной крышей, иногда в спартанских условиях, а спальные места и стол часто предоставлял сам наниматель.

«Благородия» искали место по аналогичному принципу. Первые шаги будущего чиновника начинались с написания рекомендательных писем, визитов к потенциальным «покровителям». То, что сейчас называют кумовством, в 18-19 веке считалось нормой (и не только в России, это была общая практика). Это можно увидеть на примере многих литературных произведений. Типичный пример – брат Анны Карениной Стива Облонский. «Степан Аркадьич в школе учился хорошо благодаря своим хорошим способностям, но был ленив и шалун и потому вышел из последних, но, несмотря на свою всегда разгульную жизнь, небольшие чины и нестарые годы, занимал почетное и с хорошим жалованьем место начальника в одном из московских присутствий. Место это он получил чрез мужа сестры Анны, Алексея Александровича Каренина, занимавшего одно из важнейших мест в министерстве, к которому принадлежало присутствие; но если бы Каренин не назначил своего шурина на это место, то чрез сотню других лиц, братьев, сестер, родных, двоюродных, дядей, теток, Стива Облонский получил бы это место или другое подобное, тысяч в шесть жалованья, которые ему были нужны, так как дела его, несмотря на достаточное состояние жены, были расстроены. Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадьича. Он родился в среде тех людей, которые были и стали сильными мира сего. Одна треть государственных людей, стариков, были приятелями его отца и знали его в рубашечке; другая треть были с ним на «ты», а третья треть были хорошие знакомые; следовательно, раздаватели земных благ в виде мест, аренд, концессий и тому подобного все были ему приятели и не могли обойти своего; и Облонскому не нужно было особенно стараться, чтобы получить выгодное место; нужно было только не отказываться, не завидовать, не ссориться, не обижаться, чего он, по свойственной ему доброте, никогда и не делал. Ему бы смешно показалось, если б ему сказали, что он не получит места с тем жалованьем, которое ему нужно, тем более что он и не требовал чего-нибудь чрезвычайного; он хотел только того, что получали его сверстники, а исполнять такого рода должность мог он не хуже всякого другого». Разница была только в том, какие связи были у каждой конкретной семьи. Вторая причина – традиционно более тесные связи между людьми в целом. Новомодного слова «интроверт» тогда не было и в помине, да и ближайший к нему синоним – бирюк – использовалось, скорее, в негативном контексте. Даже Чеховский «человек в футляре» вынужден был, скрепя сердце, наведываться в гости к коллегам.

Трепетное отношение к субординации отмечает в книге «Москва в начале XX века. Записки современника» А. Я. Гуревич. «Никогда, никакого рода прислуга и служебный персонал, вплоть до трамвайных и железнодорожных кондукторов, не могли разговаривать сидя с хозяином, клиентом, заказчиком, пассажиром. Только врач мог сидя заканчивать выписку рецепта при вставшем со стула пациенте, но обязательно затем вставал его проводить. В простых купеческих семьях, у лавочников и ремесленников прислуга, подчас не уступавшая в своем развитии хозяевам, могла садиться в комнатах и даже обедать за общим столом со всей семьей. Во всех других домах она обедала на кухне и в комнатах, никогда в присутствии хозяев не садилась. Исключения могли быть только для старых нянь, давно живущих в доме, и для гувернанток, имевших образование. Ни один подчинённый на службе не разговаривал с начальником сидя, если тот стоял, или если он не получал приглашения сесть. Это воспитывалось с детства. В любой школе ученик мог разговаривать с учителем только стоя <…> При равных по виду персонажах обращение друг к другу могло быть: сударь, господин офицер, мадам, месье, “Пардон” (если хотели обратиться с вопросом или извиниться), “Послушайте” и, наконец, “Эй!” — всё в зависимости от сословия. Желая осадить или поставить на место зарвавшегося собеседника, обращались напыщенно: “Милостивый государь!” При неравных сословиях, высший обращался к низшему: “Эй! Дружок”, “служивый” (если к военному), “послушай, извозчик!” или “послушай, человек!” (к официанту) и т. п. <…> Очень был распространён заискивающий тон среди мелких служащих перед людьми, стоящими на более высокой ступени сословной лестницы, выражавшийся в окончании чуть ли не каждого слова на “с”: извольте-с, как прикажете-с и т. п., часто производимых в полусогнутой позе. Конечно, в описываемое время, особенно после 1905 года, эти черты уже были лишь пережитком прошлого века и крепостного права. У многих простых людей, особенно у заводских рабочих, не было этого добровольного самоунижения. Они не сгибались в угодливую позу. Но рабочие старшего возраста, разговаривая с хозяином фабрики или начальником-инженером, снимали шапки, особенно если обращались с какой-либо просьбой. Держать руки в карманах при разговоре со старшими по возрасту или положению считалось у всех сословий неприличным. Здоровались за руку, как правило, только с равными».

Жесткие рамки субординации дополнялись правилами этикета, а также сложившимися за десятки, и даже сотни лет традициями. В. Ф. Романов в книге «Старорежимный чиновник. Из личных воспоминаний от школы до эмиграции» описывает деловой этикет начала 20 века: «Смешного “канцелярского стиля” я не застал, но слышал о нем от одного дореформенного чиновника: его юмористическая сторона заключалась в крайне почтительном отношении подчиненных к начальству и начальников во взаимных отношениях между собою; например, докладчик писал, должен был писать, всегда сомневаясь в своих силах разобраться в деле, даже правильно изложив его сущность, в таком роде: “сущность дела едва ли не сводится к следующему», но, Боже упаси, сказать просто, что «дело заключается в следующем”, это было бы нескромно, невежливо по отношению к более осведомлённой высшей власти. Начальство к начальству никогда не обращалось с возражениями; надо было всегда похвалить предложенную меру, указать на её положительные стороны, а затем уже высказать соображения о совершенной её негодности. В таком духе в моё время писало только министерство финансов, весьма одобряя предложенные меры и кончая отказом в деньгах на их осуществление. Кроме того, некоторые архаичные приёмы переписки сохранялись ещё в канцеляриях самого затхлого министерства, если не считать его юрисконсульской части, а именно юстиции: там в каждом отделении имелся какой-то редактор, который исправлял и без того бесконечно в многочисленных инстанциях вылизанные бумажки». Если переписка велась с подчинённым, дату ставили вверху страницы, и в качестве подписи можно было указать только лишь фамилию. Если адресат – вышестоящее лицо, тем более руководитель, то дату ставили внизу, а также полностью прописывали ФИО и должность.

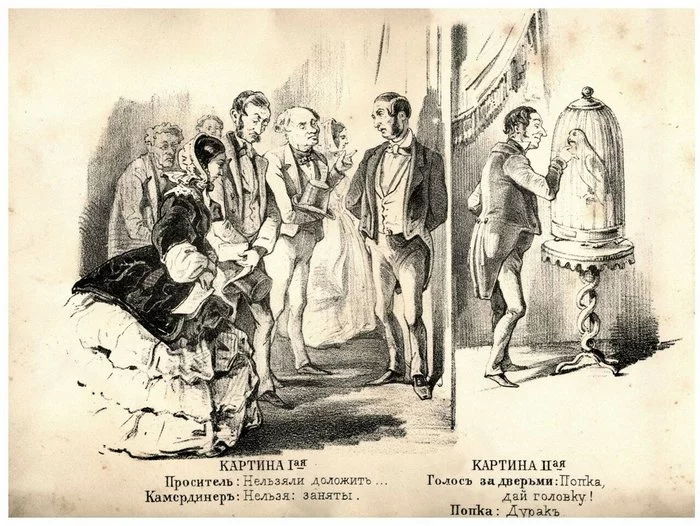

Во многих «барских» квартирах и домах были выделены комнаты под кабинеты. Использовались они не столько для работы, сколько для встреч с посетителями, просителями и коллегами. У многих чиновников были приемные часы, когда визитеры могли прийти к ним домой. Правда, далеко не всех пускали, поэтому довольно часто можно было наблюдать сцены, описанные Некрасовым в стихотворении «Размышления у парадного подъезда».

Вот парадный подъезд. По торжественным дням,

Одержимый холопским недугом,

Целый город с каким-то испугом

Подъезжает к заветным дверям;

Записав свое имя и званье,

Разъезжаются гости домой,

Так глубоко довольны собой,

Что подумаешь — в том их призванье!

А в обычные дни этот пышный подъезд

Осаждают убогие лица:

Прожектеры, искатели мест,

И преклонный старик, и вдовица.

От него и к нему то и знай по утрам

Всё курьеры с бумагами скачут.

Возвращаясь, иной напевает «трам-трам»,

А иные просители плачут...

В бесконечную череду визитов превращался любой крупный праздник, и явиться ко всем родственникам и коллегам было обязательным ритуалом, а посещение непосредственного руководителя или покровителя – тем более. Характерный пример можно найти в книге «Детство. Юность. Мысли о будущем» В. И. Танеева. «Несколько раз в год чиновники хозяйственного отделения являлись к нам в дом поздравить отца с новым годом, со светлым праздником, со днем именин. Они приезжали на нескольких извозчиках с делопроизводителем во главе. Их было много. Извозчики занимали значительную часть площади, на которой стоял наш дом. (Кроме делопроизводителя никто не позволял себе въезжать во двор.) Чиновники наполняли у нас всю небольшую залу. Они были в мундирах и с треугольными шляпами в руках. Они не смели садиться. Делопроизводитель выстраивал их в ряд, и они ждали, когда отец выйдет из кабинета. Он выходил одетый, красивый, величественный. Руки он им не подавал. Всем говорил “ты”, кроме делопроизводителя, да и за делопроизводителя я не могу ручаться. Делопроизводитель представлял чиновников и поздравлял от имени всех. Чиновники вторили ему, мычали несколько слов хором. Представление и поздравление продолжалось две-три минуты. Иногда отец говорил чиновникам краткую речь, из содержания которой они могли усмотреть, что они должны “стараться”. Отец удалял их торжественным поклоном и жестом правой руки и скрывался в кабинете. Они кланялись, теснились в передней и уезжали опять попарно на своих извозчиках».

В. Е. Маковский "Просительница" (1895)

В стихотворении Некрасова упомянута еще одна характерная деталь – люди «записывались». Важным элементом при общении «благородий» были визитные билеты, которые попросту называли карточками. На них, как на современных визитках, указывались ФИО и должность, вернее, чин. Их оставляли при посещении хозяевам, а если тех не было дома, могли передать через швейцара. Иногда для них мог быть приготовлен особый ящик, или даже два: один для карточек, привезённых лично, второй для переданных через прислугу (первый способ считался предпочтительнее). Если визитёра не приняли, он мог оставить карточку, загнув один угол. В этом случае приезжать повторно было не принято, по крайней мере, без приглашения. Карточками могли обмениваться только равные по положению, в противном случае это выглядело дерзостью или излишней фамильярностью. Для этих целей у высокопоставленных хозяев могла быть заведена особая визитная книга, которая часто хранилась у швейцара. В ней посетитель и указывал свои данные.

Если непосредственный руководитель сам изволил пригласить в гости, явка была строго обязательна. Также как и в случае с высокопоставленными родственниками и покровителями. Сейчас многие из этих правил и ритуалов могут показаться странными и нелепыми, но тогда они были нормой. Разумеется, не все им следовали, но «саботаж» в лучшем случае создавал репутацию большого оригинала, в худшем – неприятного и невоспитанного человека.

Комментарии

Отправить комментарий