Наши в Токио

Пишет 097mcn, заядлый путешественник из Нарвы, побывавший уже почти в половинах странах мира (см. карту): Как любил говорить наш бывший руководитель, когда кто-то затягивал с представлением своего графика отпусков — «есть хороший месяц — ноябрь». Ну то есть если ты не изъявил заранее желания идти в отпуск летом, то пойдешь в ноябре, когда у нас самая гнусная погода. Он же сам тогда отдыхал исключительно в далеких странах, где в ноябре как раз самый сезон, так что ему этот месяц как раз подходил. Но вот прошло несколько лет, и — так уж получается — что уже четвертый год подряд мы едем в новую экспедицию именно в ноябре:)

Пишет 097mcn, заядлый путешественник из Нарвы, побывавший уже почти в половинах странах мира (см. карту): Как любил говорить наш бывший руководитель, когда кто-то затягивал с представлением своего графика отпусков — «есть хороший месяц — ноябрь». Ну то есть если ты не изъявил заранее желания идти в отпуск летом, то пойдешь в ноябре, когда у нас самая гнусная погода. Он же сам тогда отдыхал исключительно в далеких странах, где в ноябре как раз самый сезон, так что ему этот месяц как раз подходил. Но вот прошло несколько лет, и — так уж получается — что уже четвертый год подряд мы едем в новую экспедицию именно в ноябре:)

Участники традиционные — Максим Максимыч, Сергей Сергеич и неизменный руководитель — Андрей Андреич:)

Основной целью на этот раз стали Австралия и Новая Зеландия. Вот правда я там уже успел побывать в 2009-м году. Нет, я конечно был готов еще раз слетать в Новую Зеландию, чтобы, взяв машину, не спеша проехаться в том числе и по тем местам, куда я не успел заехать в первый раз. Однако узнав, что А.А. и С.С. планируют провести в Новой Зеландии всего лишь 4 дня, при этом еще и ограничившившись только Северным островом, я обозвал их «галочниками»  и решил, что лучше потрачу эти 4 дня на более подробное изучение Австралии.

и решил, что лучше потрачу эти 4 дня на более подробное изучение Австралии.

А добираться до Австралии мы решили через… Японию! Вообще вот когда летишь в Австралию, это каждый раз проблема найти подходящий рейс, который не будет стоить под миллион. Так и тут — оказалось дешевле сначала долететь до Токио, а уже оттуда летает австралийский дискаунтер JetStar.

Маршрут по Австралии предполагался такой —

— Прибытие в Кэрнс и осмотр Большого Барьерного Рифа;

— Сидней и окрестности;

— Вылет в Новую Зеландию из Сиднея с возвращением через Мельбурн. Я же в это время должен был ехать в Канберру;

— Мельбурн и окрестности.

Дальше некоторые  захотели побывать также и на любимом курорте австралийцев — острове Бали. На него было выделено аж целых три дня. Но это не потому, что друзья хотели плотно осмотреть остров, вовсе нет, просто именно через три дня там летел дешевый рейс AirAsia на Тайвань

захотели побывать также и на любимом курорте австралийцев — острове Бали. На него было выделено аж целых три дня. Но это не потому, что друзья хотели плотно осмотреть остров, вовсе нет, просто именно через три дня там летел дешевый рейс AirAsia на Тайвань  Посещать Тайвань тоже было решено по-галочному — за один день. Даже я, будучи там в 2010-м году, провел там три дня. Так что я предпочел лететь обратно в Японию напрямую и лучше провести лишние дни там — освежить свои впечатления от этой удивительной страны пятилетней давности.

Посещать Тайвань тоже было решено по-галочному — за один день. Даже я, будучи там в 2010-м году, провел там три дня. Так что я предпочел лететь обратно в Японию напрямую и лучше провести лишние дни там — освежить свои впечатления от этой удивительной страны пятилетней давности.

Да, еще, будучи на Бали, на этот раз с моей подачи, мы решили по-быстрому сгонять на соседний остров Ява — посетить всемирно известные объекты ЮНЕСКО — храмовые комплексы Боробудур и Прамбанан.

Вобщем, перелетов опять нарисовалось — не счесть  Причем, что характерно, большинство из них получались какие-то адски длинные — два раза по 11 часов, один раз семь часов, еще два раза по шесть. Ну вот что это за отдых, а? Риторический вопрос

Причем, что характерно, большинство из них получались какие-то адски длинные — два раза по 11 часов, один раз семь часов, еще два раза по шесть. Ну вот что это за отдых, а? Риторический вопрос

А чем больше перелетов — тем больше шансов нарваться на отмену или перенос рейсов. И если раньше нам в этом плане как-то везло, то на этот раз удача от нас, похоже, отвернулась:)

Для начала свой рейс из Мельбурна на Бали отменила AirAsia. Предложила либо лететь днем раньше, либо днем позже. Друзья решили лететь днем позже. Я же предпочел забрать деньги и лететь другим рейсом. Но легко сказать — забрать. AirAsia деньги вернуть обещала и даже писала мне какие-то сообщения, что они уже вот-вот должны придти в банк, но те почему-то не приходили. Прождав больше месяца, я написал им снова. Они создали у себя в системе еще один «кейс», опять заставили прождать месяц, и опять я денег не дождался. Ну я им написал в третий раз — и на этот раз, чтобы я наконец отстал, очень быстро вернули деньги на счет. Вот ведь жулье, а? Надеялись, наверно, что забуду?

А дальше у друзей AirAsia отменила и их дешевый прямой рейс с Бали на Тайвань. Они долго думали, что им делать, в итоге решили лететь с пересадкой в Куала-Лумпуре. На Тайвань при такой схеме оставался один вечер. Хорошо, что я не поехал

А дальше примерно за месяц до отлета на острове Ломбок внезапно начал извергаться вулкан Ринджани, и массу рейсов из Австралии на Бали просто стали отменять. Только и оставалось, что сидеть и ждать, уймется вулкан до нашего приезда или нет

Но главное испытание ждало нас за несколько дней до вылета. Дело в том, что билет SAS Таллин — Копенгаген — Токио включал в себя региональное плечо, которое выполнялось национальным эстонским перевозчиком — Estonian Air.

И тут у танка отвалилась башня

И тут за неделю до отлета как громом среди ясного неба всех ударила новость — решением Еврокомиссии эстонская национальная авиакомпания объявлялась банкротом, и ее полеты немедленно прекращались. Дело в том, что уже много лет Estonian Air работал в убыток и держался лишь на перечислениях от эстонского государства, что противоречило правилам Евросоюза. И вот именно тогда, когда нам надо было лететь, его решили таки обанкротить.

Правда эстонцы, уже понимая, что их ждет, подстраховались. Незадолго до случившегося трое крупных бизнесменов организовали новую виртуальную авиакомпанию Nordic Aviation, которая должна была заменить Estonian Air почти на всех рейсах. Своих самолетов у нее, разумеется, не было, но она договорилась с другими авиакомпаниями, что те предоставят ей и технику, и электронные системы бронирования для выполнения рейсов. Хитрая схема, да? Нам в субботу лететь, а эту схему только в понедельник запустили, анонсировав продажу билетов. А вот что делать тем, кто билеты уже купил ранее? Да еще в другой авиакомпании? Нам рейсы поменяют или надо будет самим договариваться? Я вот билеты покупал непосредственно на сайте SAS, и мне пришлось звонить в их колл-центр. В итоге мне перелет в Копенгаген заменили на Nordic Aviation, а обратно из Копенгагена я уже должен был лететь рейсом непосредственно SAS. Друзьям пришлось сложнее, они покупали билеты в какой-то сетевой шарашке, которая поначалу договариваться с SAS не хотела. Но в итоге удалось перебронировать билеты и им. Ура, мы летим!

И вот 14 ноября — мы в аэропорту Lennart Meri Tallinn. Наш рейс на табло значится как Adria Airways. Но на летном поле стоит самолет авиакомпании BMI —

Как написал Сергей Сергеич —

Вот так вот купишь билет у какого-нибудь «Аэротикетса» за полгода до вылета, на билете написано — SAS, а на самом деле рейс должен выполнять Estonian Air, но он может схлопнуться за неделю до твоего полёта, и тогда эстафету принимает Nordic Aviation, но когда прибываешь в аэропорт, то на табло видишь, что рейс выполняет Adria Airways, однако в самолёт тебя сажают компании BMI… И где тот SAS?

Но вот наш Bombardier CRJ900 взлетает. До свидания, Таллин!

Полтора часа — и мы в Копенгагене, в аэропорту Каструп. Обратите внимание, какой ветер.

У Estonian Air, кстати, самолетик должен был быть такой же. Может уже продали и перекрасили?

Поскольку в Таллине посадочные до Токио нам не выдали, в Копенгагене нам пришлось заново искать стойку регистрации. И тут новая засада. А.А. и С.С. посадочные дают с местами, а мне мужик дает посадочный без места и говорит, что мне его дадут непосредственно у гейта. Прихожу на гейт, прошу посадить меня together with my friends, а тамошний мужик заявляет, что самолет full. Это как вообще? Овербукинг что ли? И что делать, -спрашиваю? А, -говорит, -ждите.

Ну, я с горя сходил в duty free, купил там поллитра какого-то местного датского пойла. Уже представил, что придется лететь каким-то другим рейсом и не факт, что теперь я успею на следующий рейс до Австралии.

Но тут мужик увидел меня и позвал к своей стойке.

-Вот, -говорит, -получите ваш посадочный.

Я, вне себя от радости, хватаю билет.

-А может вы хотите сидеть вместе со своими друзьями? -спрашивает мужик.

-А что, это возможно?

-Да, -говорит, -а они согласны?

Вот удивительно, да? Еще совсем недавно самолет был full, а тут вдруг появляются места, что можно посадить вместе сразу троих.

А самолет был вот такой — Airbus A-340, четырехдвигательный. Лететь, как объявил пилот, нам предстояло 10 часов и 40, кажется, минут. Ну не 11, и то хорошо:)

Вскоре после старта стюардессы развезли напитки. Раздавали щедро — я попросил вина, так мне дали сразу две бутылки. Вообще, надо заметить, сейчас осталось не так много авиакомпаний, кто на своих рейсах еще предлагает спиртное. Нездоровая тенденция, честно говоря.

Потом раздали и ужин. Было очень вкусно:)

А вот система развлечений на самолете оказалась достаточно допотопная. Судя по дате копирайта — 2000 — примерно столько лет было и самолету. Экраны были маленькие, фильмов было мало и крутились они принудительно, а игры с тачскрина не работали, управлять можно было только с пульта.

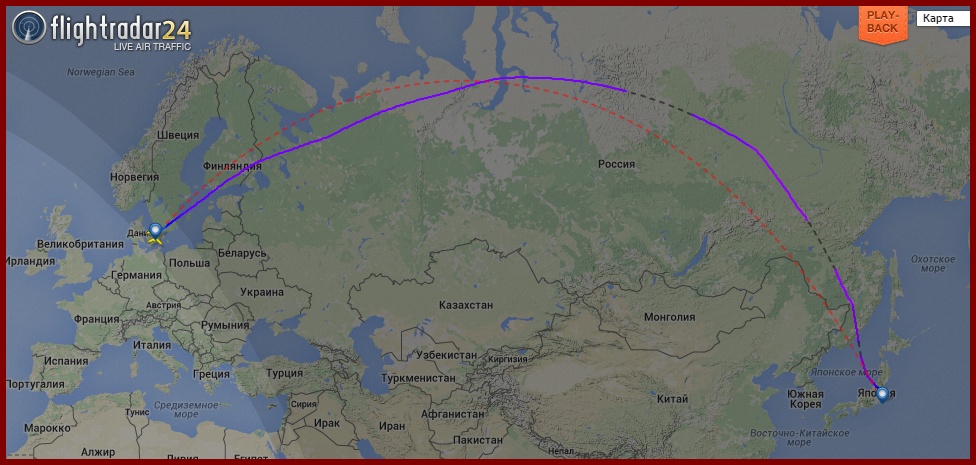

Вот что работало нормально, так это только карта полета. Летели мы примерно вот так (карта с сайта Flightradar24)

Красным пунктиром Flightradar24 помечает кратчайший путь между Копенгагеном и Токио. Мы же летели чуть севернее, наш полет проходил над Архангельском и Норильском. Потом вдали на карте показалось озеро Байкал. А примерно над Приморским краем нам разнесли и завтрак. Йогурт с хлопьями, булочка с маслом и сок. Негусто на этот раз.

А дальше мы полетели над Японским морем. И если весь полет над Россией прошел ну просто идеально, то здесь стала чувствоваться некоторая турбулентность. Когда пошли на снижение над Токио, пилот сообщил, что в Токио низкая облачность и идет дождь. Самолет в облаках начало мотать, я пытался высмотреть через окно землю, но ее все не было. Вот мы уже и закрылки выдвинули, и шасси с грохотом вышло, а вокруг все туман и туман.

И тут вдруг у самолета взревели все двигатели, и нас вжало в кресла, прямо как на взлете. Самолет прекратил снижаться и пошел на второй заход! Бубум — вот и шасси опять убрались. Что случилось? Неужели такой туман, что мы не можем сесть? И куда нам теперь деваться? Лететь в Осаку, что ли?

Набрав высоту, пилот сообщил причину происшествия. Якобы в аэропорту слишком большой траффик, поэтому нас не приняли. Пришлось еще минут двадцать разворачиваться, и все это опять в плотном тумане и в облаках. Вобщем, страху натерпелись, думали вообще не сядем:)

В итоге летели как раз примерно 11 часов. Вот это наш А-340 в аэропорту Нарита.

Граница, багаж, и вот мы в Японии! До следующего рейса еще примерно 8 часов, так что решаем съездить в Токио, посмотреть на телебашню Tokyo SkyTree. Когда мы были в Японии прошлый раз, ее еще не было.

Как добраться из аэропорта Нарита до Токио? Вариантов, даже если ехать на поезде, масса. На вокзал Tokyo Station идет Narita Express от JR. Но он дорогой, поэтому я еще в Нарве нашел более дешевый вариант — поезд частной компании Keisei, идущий до вокзала Ueno Station. Что характерно, даже здесь поездов два, каждый идет по своей отдельной линии. Мы сначала взяли билеты на Keisei Skyliner, чтобы доехать побыстрее, но опоздали, а следующий поезд был только через час. Пришлось поменять билет и ехать на обычном поезде по Keisei Main Line, он хоть и шел со всеми остановками, но зато отправлялся немедленно.

Вообще конечно с поездами в Японии интересно. Ведь как делают обычно? Обычно ж/д компания одна, государственная, и прежде чем проложить линию, соответствующие органы все тщательно обдумывают, чтобы проложить ее оптимальным образом. В Японии не так. Здесь заметна какая-то бешеная конкуренция частных компаний с государственной Japan Rail и между собой. Это напоминает игру Transport Tycoon, где управляемые компьютером конкуренты строят свои альтернативные ж/д линии из точки, А в точку Б, лишь бы опередить тебя и получить премию. Вот так и в Японии. Ну вот в какой еще стране к аэропорту ведут конкурирующие линии от разных ж/д компаний? И в Японии во многих местах так, достаточно взглянуть на карту Токио. Вот вроде и места мало, а вместо одной линии к какому-нибудь популярному месту будут подходить три или четыре, причем у каждой будет свой отдельный вокзал!

А наш медленный поезд постепенно стал заполняться народом.

Все уже наверно привыкли, что очень многие японцы носят медицинские маски. Что интересно, единого мнения, почему они это делают, у народа в сети нет, а спросить самих японцев — неудобно:)

Я вот слышал такие варианты —

1) Маски носят те, кто заболел, чтобы не заражать окружающих;

2) Маски носят, чтобы не заболеть самим;

3) Маски носят, чтобы фильтровать грязный воздух в большом городе. Эта версия лично мне нравится больше всего. Никогда не ковырялись в носу, живя в Москве или в Лондоне? Там же все черное становится уже через несколько дней! Опять же наблюдал за японцем, который сидел рядом со мной в самолете. Он пообедал, потом достал маску, всунул в нее пару сменных фильтров (!!!) и надев, вскоре заснул! То есть у них не просто ватно-марлевая повяка, там еще и фильтры бывают!

4) Еще читал у Алекса Керра, что у многих японцев из-за бездумного высаживания повсюду промышленного кедра появилась аллергия на его пыльцу. Так что возможно многие японцы с помощью масок защищаются от аллергии;

5) А еще слышал версию, что некоторые девушки носят маски, просто закрывая лица от посторонних взглядов.

И, как мне кажется, тут нет одного ответа на этот вопрос. К примеру, я готов поверить, что маски носят для фильтрации грязного городского воздуха. Но я видел японок, которые ходили в масках даже на берегу моря в Северной Ирландии, где уж всяко никакого загрязнения нет!

А мы тем временем проезжали мимо поселков, состоящих из тесно прижатых друг к другу домиков.

Вот что меня удивило еще в прошлую поездку — большинство японцев, несмотря на дефицит земли, живет в своих домах. Дома стоят в такой страшной тесноте, что никаких садовых участков вокруг не предусмотрено.

Машины стоят либо рядом с домом, а если места нет совсем, то на специальных стоянках неподалеку.

А вот тут в сельской местности нам даже попалась ветряная мельница. Ну прямо как в Эстонии

Ярмарка с/х техники Yanmar, видимо местным фермерам предлагают купить.

В нашем вагоне

Типичная городская застройка. Бедненько, скученно и все опутано проводами. Провода японцы в кабельные трассы и колодцы не закапывают — местная бюрократическая традиция! Отчего японские кварталы иногда выглядят похожими на какой-нибудь Непал или Бангладеш;)

В Токио едешь по одной железной дороге, а она, в свою очередь, пересекает массу других железных дорог. При этом железные дороги очень плотно вписаны в городскую застройку, так что поезд иногда проходит всего в нескольких метрах от чьих-то балконов.

А тут, похлже, находится стоянка какой-то таксофирмы. Кстати, обратите внимание, все такси в Японии ужасно старого дизайна.

Но среди плотной застройки иногда попадаются и спортивные площадки.

Снова пересекаем ж/д пути, по которым едет поезд. Сразу вспоминается Нарва, которую ж/д пути вместе с громадной зоной отчуждения делят практически надвое. Здесь же отошел на три метра — и железную дорогу уже и не видно.

Но вот наконец приехали в центр Токио, выходим из поезда на вокзале Keisei-Ueno.

Прямо с перрона идем по указателям на метро. Напомню — у нас задача добраться до телебашни Tokyo SkyTree. Глянув на карту, я предложил ехать туда на метро по бежевой Ginza Line до станции Asakusa, а оттуда уже и пешком недалеко.

Это мы уже в вагоне метро. Кстати, а вы знаете, что в Токио две системы метро, от конкурирующих компаний? Жесть какая-то:) И у каждой системы свои билеты и свои проездные.

В прошлый приезд у меня была карта JR Pass, по ней я мог неограниченно ездить по линиям JR, в том числе внутри Токио, а вот линии метро она не покрывала, приходилось платить дополнительно. Но в этот раз у нас этой карты нет, так что за все поездки платим отдельно, но зато не привязаны к какой-то конкретной системе, можно ездить по любым линиям.

Наконец вышли на улицу. Но об этом в следующий раз.

В следующей части расскажу про телебашню и про то, как мы чуть не опоздали на самолет в Австралию

А вы знаете, что самая высокая телебашня в мире с недавних пор находится в Японии? По своей высоте — 634 метра — на сегодняшний день телебашня Tokyo Skytree уступает только дубайской Бурдж-Халифе. Вот сюда, оказавшись проездом в Токио, мы и решили съездить.

Выбравшись на станции метро Asakusa из под земли, мы наконец-то снова оказались на улицах Токио. Я здесь последний раз был ровно пять лет назад, а друзья так и вообще семь лет.

На перекрестке у станции Асакуса

Вот так выглядит настоящий, классический рикша. Всякие вело- и авторикши — это уже современная интерпретация. Настоящий рикша должен тащить телегу руками, а бежать ногами :)

Кстати, обратите внимание, все рикши обуты в какие-то специальные ботинки с отдельным большим пальцем. Это чтобы поверх еще вьетнамки можно было надеть? А еще они не любят фотографироваться — вон прямо видно, как он делает недовольный жест рукой  Сидящие же японки, увидев фотографа-иностранца, только хихикают

Сидящие же японки, увидев фотографа-иностранца, только хихикают

Тут мимо проехало целое японское семейство на велосипедах. Вообще климат в Японии таков, что на велосипедах можно ездить практически круглый год. У нас вот 15 ноября на велосипеде уже вряд ли покатаешься.

И тут же на этом перекрестке, у моста, мы и увидели телебашню. При этом обратите внимание на вот эту штуку справа. Не знаю, почему, но русские туристы, посещающие Токио, очень любят рядом с ней фотографироваться, очень у многих, бывавших в Токио, я видел такие фотографии.

Это штаб-квартира пивоваренной компании "Асахи", оно было построено в 1989-м году на берегу реки Сумида. Позолоченная штука на крыше изначально должна была символизировать пенную шапку на бокале пива Asahi, однако местные остряки тут же окрестили ее "летучая золотая какашка"

Мостик через Сумиду

Дальше к телебашне идти приходится дворами

90% городской застройки в Японии выглядит примерно вот так. Здесь чисто, но очень тесно, а еще все вокруг опутано проводами, как будто это какой-нибудь Непал или Бангладеш. Почему же в Японии — стране будущего — как многие привыкли считать, не уберут провода в подземные тоннели и колодцы, которые есть в любом городе?

Ответ на этот вопрос удалось найти в книге Алекса Керра — "Собаки и демоны". Перевод несколько коряв, но это то, что удалось найти в сети —

Япония — единственная в мире развитая страна, которая не закапывает телефонные кабели и электрические линии. Даже самые продвинутые новые жилые районы обычно не закапывают кабели, это я обнаружил, когда я работал над проектом «Sumitomo Trust Bank/Trammell Crow» на острове Рокко в Кобэ в 1987-м году. Город Кобэ рекламировал совершенно новое захоронение мусора в гавани – как суперсовременное, футуристическое соседство. С телефонными столбами. В сельской местности «приоритетная политика» диктует, что пока большой город не закопал свои линии электропередач (Строительное Министерство поощряет не делать этого), никакой сельский район не может сделать этого без поддержки со стороны центрального правительства.

Здесь, короче говоря, видна японская бюрократическая динамика в работе. Первая стадия, отправная точка после поражения Японии во Второй мировой войне – это принцип «бедные люди, сильное государство». Главные планировщики посчитали дополнительные усилия и расходы, требуемые для таких вещей, как закапывание кабелей, роскошными и расточительными, забирающими необходимые ресурсы у промышленности.

Вторая стадия — политика замораживания — стартовала в начале 1970-х годов. Непривычные к закапыванию кабелей, бюрократы Японии полагали, что страна не должна, и более того, не может закапывать их. Они придумали оправдания, такие как усиление опасности в случае землетрясений. (Фактически же, страна, у которой, вероятно, будут частые землетрясения, просто обязана закопать линии, как стало ясно после землетрясения Кобэ в 1995-м году. Упавшие столбы, несущие оголенные провода, были одной из самых больших опасностей, блокировавших движение и наносящих ущерб усилиям по спасению). Другим аргументом было то, что у Японии уникально влажная почва, что делает закапывание линий тяжелее, чем в других странах. (Так философская школа «Специальный Снег» стала известной, когда участники торговых переговоров в 1980-х годах утверждали, что «японский снег не подходит к иностранным лыжам»). Внутренняя логика — это то, что уникальность Японии запрещает ей закапывать кабели. Начиная с захоронения кабелей все, чего не делает Япония, является неяпонским.

Третья стадия — привычка. Создание бетонных и стальных опор стало выгодным бизнесом; в то же время у предприятий коммунального обслуживания были свободны руки, чтобы планировать энергосистемы, не принимая во внимание вид городских или сельских окрестностей, где неудобно расположенные столбы торчат на узких дорогах и мешают людям. И поскольку энергетические компании не изучали технологий эффективных, безопасных и хорошо спроектированных кабельных конструкций и никогда не имели дела с фактором затрат, сегодня они просто не могут представить их. Тем временем Строительное Министерство, которое несет идеологию «уникально влажной почвы», передало на юге под мандат подземный кабель с защитным покрытием, достаточно сильным, чтобы пережить апокалипсис, делая его самым дорогим в мире.

Мой друг Моримото Ясуиоси недавно переехал на Сэнджо-Стрит в сердце исторического Киото. Когда люди по соседству собрались, чтобы обсудить восстановление этой известной, но ныне потертой улицы, он предложил попросить город убрать беспорядок наземных проводов и линий и закопать их. Тогда он узнал, что это практически невозможно из-за правила, которое говорит, что когда улица решает закопать свои линии, собственники утрачивают свое право на несколько квадратных футов пространства на мостовой за счет электрических коробок каждые пятьдесят метров или около этого. (Почему коробки должны быть так близко друг к другу и над землей — не ясно. Это, кажется, возникло из бюрократического сопротивления самой идее закопать провода. Что-то ведь должно быть наземным!) Стоимость земли Японии является таковой, что никто не может позволить себе подарить те драгоценные квадратные футы.

Умеренная привычка приводит к абсолютной привычке, когда Япония заканчивает тем, что полагается на технологии, которые фактически требуют существования столбов. В 1990-х годах Япония начала продвигать сотовую компанию PHS как своего крупного кандидата в бизнесе мобильной связи. В отличие от других новых систем, которые являются действительно мобильными и спутниковыми радиосистемами, PHS посылает сигналы в маленькие коробки реле, которые настраиваются на несколько дюжин метров каждая, на светофорах или телефонных столбах. С полным весом бюрократического аппарата, со стандартом PHS, Япония никогда не будет закапывать свои линии электропередач и телефонные провода.

Вобщем, вот такая вот корпоратократия процветает в Японии.

А мы переходим через одну из многочисленных не то речек, не то каналов. Рядом — одна из многочисленных ж/д линий.

И вот телебашня уже совсем рядом, выглядывает из-за дома.

В 2011-м году Япония должна была перейти на цифровое телевидение и тут обнаружилось, что мощности имеющейся телебашни Tokyo TV Tower не хватает для того, чтобы довести телесигнал до самых высоких небоскребов. Что в таких случаях делают японцы? Правильно — строительное лобби проталкивает строительство новой, еще более высокой телебашни!

Строительство началось в 2008-м году. И вот что удивительно — уже осенью 2010-го года новая телебашня поднялась в высоту уже почти на 500 метров, но я, когда был в Токио в это время, ее даже не заметил. Хотя поднимался на старую телебашню!

Чтобы попасть внутрь телебашни, надо по эскалатору подняться на 4--й этаж. Там обычно толпится миллион человек народу, так что найти кассу не так просто. Везде огромные очереди. На входе специально обученная девушка вылавливает спешащих иностранцев и предлагает им встать в отдельную очередь, которая проходит без очереди. Разница не сильно большая — в общей очереди билет стоит 17 долларов, без очереди — 23 доллара.

Быстрая очередь, как оказалось, и правда идет очень быстро. Не прошло и получаса, как мы уже были наверху, на высоте 350 метров.

Виды сверху конечно потрясающие, правда есть несколько "но". Во-первых, снимать через стекло не сильно удобно, через него отсвечивает. Во-вторых, сами виды не слишком интересны — городская застройка в Японии очень однообразна и глазу практически не за что зацепиться.

Но вот на этой фотографии вы можете попытаться увидеть гору Фудзи. У нее очень характерная форма — усеченный конус.

Ну и дымка конечно тоже мешает, хотя и придает видам некоторую таинственность.

Гору Фудзи видите?

Вид в сторону моря

Хорошо снимать, когда в спину светит солнце. Вот тут даже тень от башни видна.

Токио и речка Сумида, со стороны которой мы пришли

Тут же можно и пообедать, если проголодались.

Все это были виды с площадки, что на высоте 350 метров. Заплатив еще примерно 8 долларов можно подняться выше, на площадку на высоте 450 метров. Однако мы рассудили так, что с такой высоты видимость будет только хуже, а потому подниматься не стали. Тем более что уже пора было двигать в обратный путь, в сторону аэропорта. Напомню — этим вечером нам предстояло лететь в Австралию.

Обратно до станции Асакуса мы решили не идти пешком, а поехать на поезде частной линии Tobu Isesaki. Станция рядом с башней называется Tokyo Skytree, а раньше она называлась — Нарихирабаши  Вообще в Токио много таких длинных звучных названий, а еще даже есть целая линия пригородных поездов под названием, извиняюсь, Jōban Line ;)

Вообще в Токио много таких длинных звучных названий, а еще даже есть целая линия пригородных поездов под названием, извиняюсь, Jōban Line ;)

Еще интересный факт по поводу токийского метро. Здесь используются три разные колеи — 1435 мм, 1372 мм, 1067 мм. Первые линии использовали колею 1435 мм (европейскую), но позже была выбрана колея 1067 мм для совместной операции с городскими и пригородными метрополитенами. К примеру, линии Гиндза и Маруноути имеют колею 1435 мм, остальные — 1067 и 1372 мм.

А на улице нас опять встретили классические японские рикши

На этом перекрестке, популярном у туристов, у них видимо станция.

Еще в Токио повсюду кондитерские — сладкое японцы любят

И хотя некоторые говорят, что японские сладости невкусные, я с ними не соглашусь — все, что я купил в Японии, оказалось вполне съедобно.

Идем к вокзалу Уэно. Темнеет.

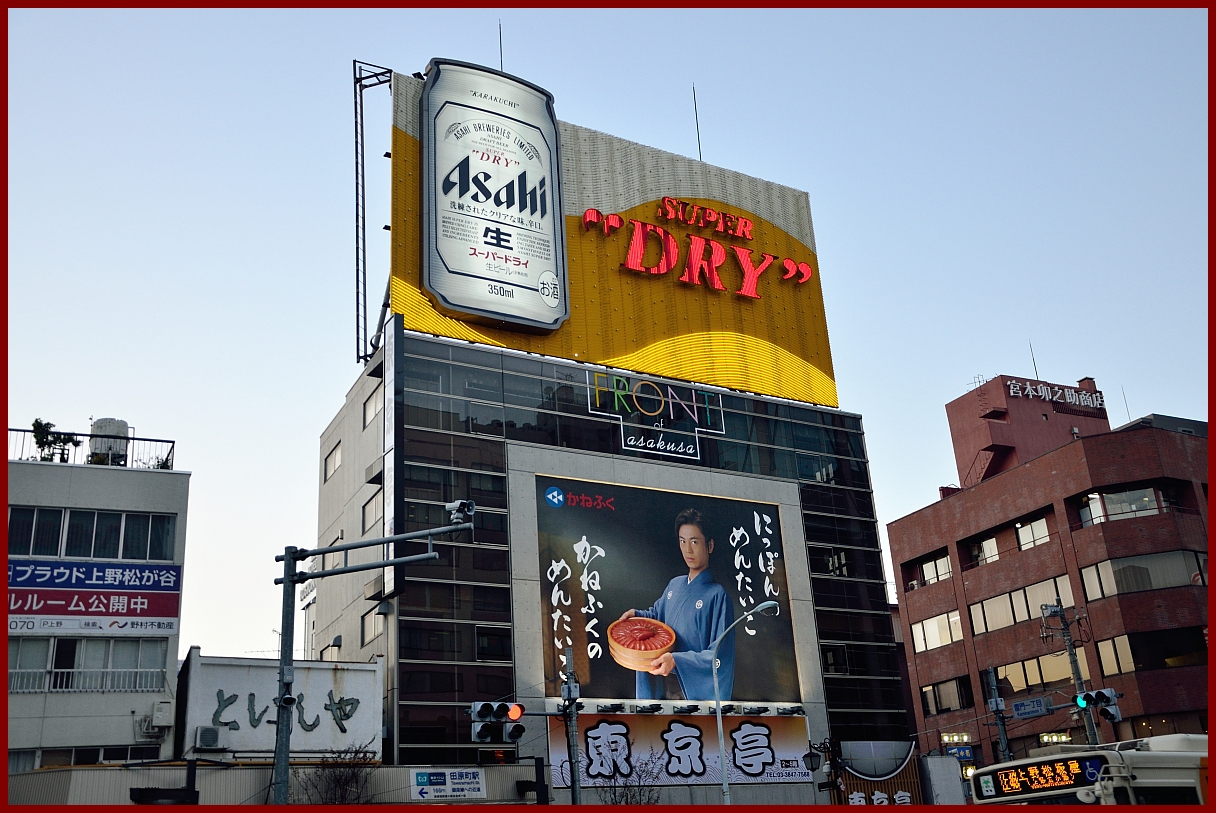

Повсюду в Токио все здания обвешаны огромными рекламными щитами. Вот тут рекламируют пиво "Асахи"

А тут, видимо, реклама какого-то ресторана, где повара явно не похожи на японцев

Тут мы подбежали к огромному вокзалу Ueno и стали пытаться найти расположенный неподалеку от него небольшой вокзал частной линии Keisei-Ueno, откуда отправлялся наш поезд в аэропорт. До отправления поезда оставалось 7 минут, а вокзала нигде не было, и куда бежать, было непонятно — застройка в Токио такая, что сориентироваться очень сложно. Пока бегали, пока нашли вокзал — потеряли Андрея Андреича  Пока его нашли — ушел поезд. Пришлось ехать на следующем, а он только через час. Слава богу, время у нас было.

Пока его нашли — ушел поезд. Пришлось ехать на следующем, а он только через час. Слава богу, время у нас было.

Тут стоит отметить, как интересно формируются цены на японских железных дорогах. С утра взяли билет на аэроэкспресс — это стоило 1400 йен. А вот сейчас, вечером, автомат выкатил нам втрое большую сумму — 4400 йен. Забегая вперед, замечу, что когда я поеду в аэропорт утром через две недели, тот же самый автомат выдаст мне третью цену — 2500 йен. По-видимому, цена тут как-то зависит от времени дня и дня недели.

А в аэропорту нас ждет Боинг-787 авиакомпании JetStar. Авиакомпания — дискаунтер, поэтому в навороченный "дримлайнер" садимся, поднимаясь с бетонки по обычному трапу. Какие же огромные у него двигатели, если смотреть вблизи!

Боинг-787 а/к JetStar, фото с сайта airliners.net.

Лететь от Токио до Кэрнса, что на севере Австралии — 7 часов. Поскольку авиакомпания, как я уже отметил, лоукостер, в полете не кормят. Ну, точнее кормят тех, кто оплатил еду, а на этом рейсе она стоила каких-то совершенно нереальных денег, так что мы брать не стали.

А вот система развлечений была бесплатная, так что я периодически играл то в "Виселицу" на английском языке, то раскладывал "Косынку". Да, и это здесь был сделан снимок, который я озаглавил — "Для бешеной собаки сто верст не крюк"

Комментарии

Отправить комментарий