Пирожные из яичницы и игрушки из картошки: как и на чем экономили наши предки

Происходили революции, сменялись режимы, гремели войны — а люди каждый день готовили обед, латали брюки и искали способ разумно сэкономить. Исследуем, как нужда воспитала в советских гражданах хозяйственную смекалку, каким образом они проявляли изобретательность в быту и почему теперь для нас предметы их домашнего обихода кажутся искусством.

Укладка дров и раков. Как вели хозяйство в XIX веке.

«Она езжала по работам,

Солила на зиму грибы,

Вела расходы, брила лбы,

Ходила в баню по субботам,

Служанок била осердясь —

Все это мужа не спросясь».

Так пишет Пушкин в романе «Евгений Онегин», описывая обстановку в семействе Татьяны Лариной. Наблюдение за хозяйством было неотъемлемой чертой старой усадебной жизни. Именно в 30-е гг. XIX века происходит оскудение дворянства, на общественной сцене появляются разночинцы. А следовательно, возрастает общественный запрос на литературу по домоводству и кулинарии.

«Каждой хозяйке не мешает иметь хорошую поваренную книгу, и тогда-то ей будет нисколько не трудно и не затруднительно составить меню обеда, как званого, так равно и простого. Я говорю здесь, конечно, только о тех хозяйках, которые не держат дорогостоящих поваров, а довольствуются кухарками, готовящими по их указаниям».

Наставляет «Гигиено-экономический словарь практических познаний, необходимых каждому для сохранения и продления жизни в хозяйстве и экономии» (1888).

Обложка книги «Настоящий подарок молодым хозяйкам».

Обложка книги «Настоящий подарок молодым хозяйкам».

В конце XIX века большим спросом пользуются такие книги как «Полная хозяйственная книга» Екатерины Авдеевой (1851), «Подарок молодым хозяйкам, или средство к уменьшению расходов в домашнем хозяйстве» Елены Молоховец (1861) или «Настоящий подарок молодым хозяйкам. Средства к сокращению расходов в домашнем хозяйстве, проверенные путем практического опыта» Елена Петровой (1875).

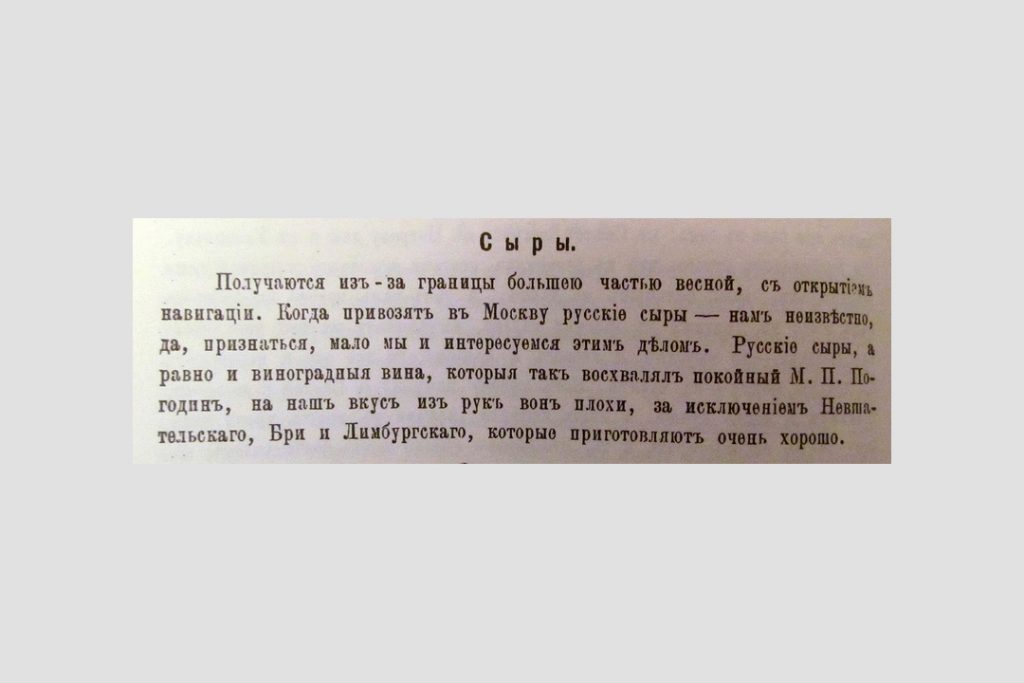

Елена Петрова о сырах.

Елена Петрова о сырах.

В таких книгах можно было найти подсказки на любой случай жизни: здесь были советы по правильной заготовке дров, кулинарные меню и рецепты косметики. Встречались и строки о том, как правильно вести себя в обществе: «Бесспорно, женщине необходимо быть образованной, но она не должна выказывать своих познаний и хвастать ими, чтобы не сделаться смешною. Одно позволительно женщине: изящные искусства, музыка, пение, рисование, здесь она без хвастовства может выказывать свои дарования, и родители должны стараться об их усовершенствовании, когда заметят в детях способности и будут иметь к тому средства; может быть со временем это будет служить им не только увеселением, но доставлять насущный хлеб, кто может поручиться за будущее».

Хозяйственные секреты в таких книгах, впрочем, иногда выглядят несколько экстравагантно. Та же самая Петрова, например, советует чистить ковры белой булкой. А в книге Авдеевой можно найти рецепты попугайного торта и советы о том, как укладывать раков на пирамидку.

Главные заповеди своей книги Авдеева приводит уже на первых страницах:

«Следует принять за неизменное правило, что самая лучшая, следовательно, самая дорогая провизия, всегда обходится несоизмеримо дешевле самой дешевой.

Нужно знать, в какое время года, и что именно должно приобретать для стола и вообще для хозяйства.

Кушанья следует подавать к столу своевременно.

Кухарок и поваров следует подвергать самому тщательному контролю».

Есть гиацинты, спать в скульптуре: быт периода революции

Весь этот несоизмеримо сложный быт с кухарками, поварами, огромным количеством кастрюль, кокотниц и десертных вилочек ушел в прошлое в 1917 году. И уже нельзя было без грустной иронии читать строки из книги Молоховец: «Суп из зеленого гороха с черепахой», «Суп-пюре из дичи» или «Копченая нижняя челюсть вепря». После революции книги Молоховец с полумиллионным тиражом, уже не переиздавались. У советского народа появилась собственная кулинарная утопия «Книга о вкусной и здоровой пище» Анастаса Микояна.

В годы военного коммунизма, когда вся страна лежала в разрухе, не стоило специально задумываться об экономии. Не было практически ничего: еды, дров и спальных мест…

Брюс Чатвин в своей книге «„Утц“ и другие истории из мира искусств» пишет: «Плохие бытовые условия способствуют развитию жизни фантастической. Архитектор Бертольд Любеткин, учившийся во ВХУТЕМАСе, вспоминал в беседе со мной зиму 1918-го. Он жил в задней комнате московской гостиницы „Метрополь“ вместе с шестнадцатью другими учащимися. Они ели гиацинты из оконных цветочных ящиков; спали, завернувшись в газеты, между балок-перекрытий, поскольку половые доски сожгли; у них не было ни одеял, ни источника тепла, кроме утюга, который они грели на печурке в комнате портье.

Его однокашник по фамилии Колесников не мог найти жилье, поэтому просверлил дыру в уличной скульптуре „Красный клин“ и устроился там на зиму.

Тот же Колесников представил в училище проект (напоминающий концептуальное искусство образца 1794 года или рассказ Борхеса) по превращению Земли в свой собственный глобус, для чего следовало протянуть от полюса к полюсу стальную дугу, на которой художник мог бы проводить дни и ночи».

Ему вторит филолог Виктор Шкловский: «Мы, живущие изо дня в день, вошли в зиму без дров… Чем мы топили? Я сжег свою мебель, скульптурный станок, книжные полки и книги, книги без числа и без меры. Если бы у меня были деревянные руки и ноги, я топил бы и оказался бы к весне без конечностей».

Проблему питания приходилось решать самыми неожиданными способами. Историк Владимир Паперный иронически замечает:

«„Мы начинаем распахивать новую ниву искусства…“ Эта метафора была буквально реализована Владимиром Татлиным, когда он в голодные 20-е годы ломом и киркой вскрыл асфальт во дворе ленинградской Академии художеств и засадил эту ниву искусств картошкой».

Игрушки из картошки и блюда на примусе 1920-х

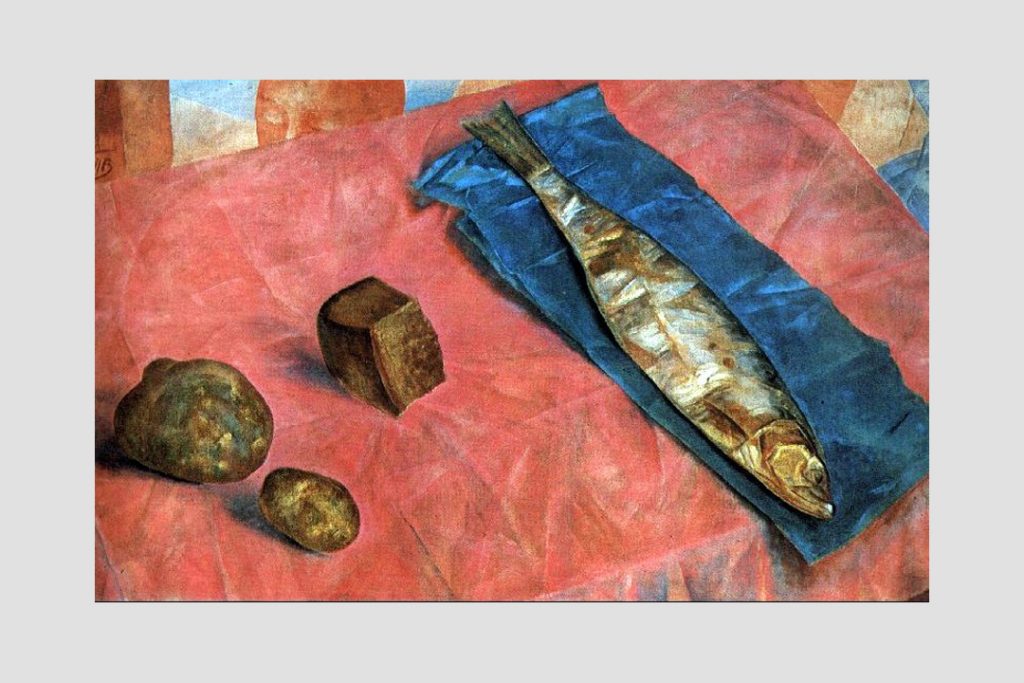

Кузьма Петров-Водкин, «Натюрморт с селедкой», 1918.

Кузьма Петров-Водкин, «Натюрморт с селедкой», 1918.

В 1920-е годы на смену попугайному торту и пирамиде из раков приходят пирожные из яичницы, морковный кофе и «компот и разности».

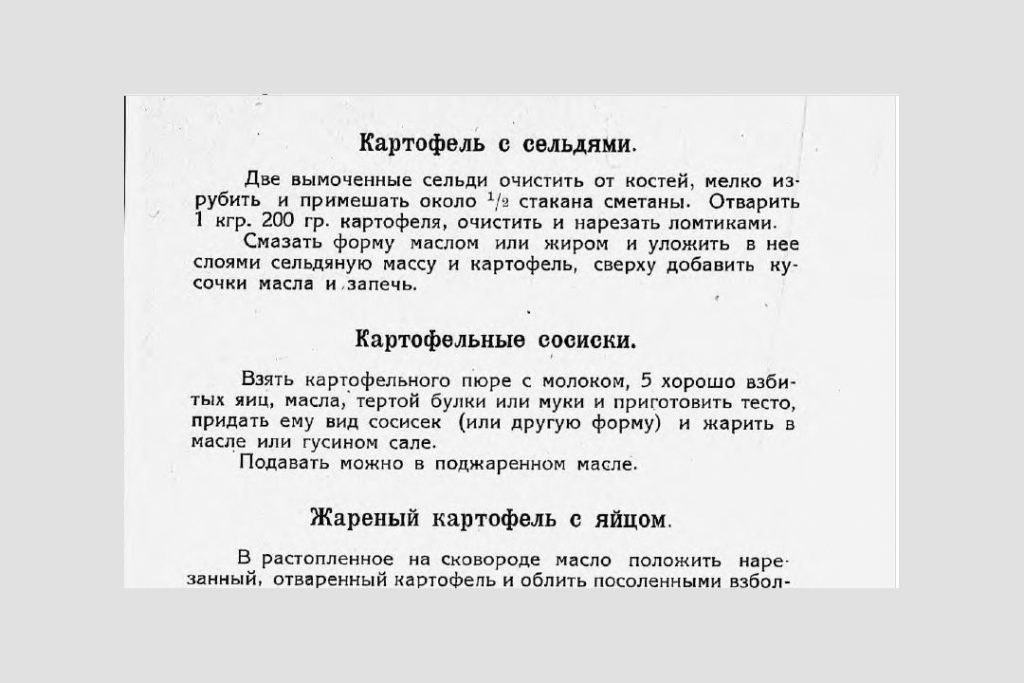

Картофельные сосиски. Рецепт из книги К.Я. Дедриной «Кухня на плите и на примусе»

Картофельные сосиски. Рецепт из книги К.Я. Дедриной «Кухня на плите и на примусе»

Книга Дедриной с первых строк была пропитана коммунистической идеей. Главный смысл жизни человека — это труд, а всё остальное необходимо лишь для того, чтобы продуктивнее трудиться. В предисловии читаем:

«Питание, как известно, предназначено для поддержания нормальной деятельности нашего организма, истощающегося во время работы. Поэтому целью настоящей книги было — дать возможность иметь питательный и в то же время разнообразный стол. Однако, ввиду все возрастающей дороговизны жизни мы, при составлении этой книги, приняли во внимание не только кулинарные, но и экономические соображения. Таким образом в наш сборник вошли рецепты кушаний наиболее дешевых и вместе с тем настолько простых, что большинство из них может быть приготовлено на примусе».

Обложка книги «Кухня на плите и на примусе», 1927.

Обложка книги «Кухня на плите и на примусе», 1927.

Еще одной популярной книгой 1920-х был «Спутник домашней хозяйки» Уваровой с подзаголовком «1000 кулинарных рецептов с указаниями как готовить на примусе».

Соответственно, основное внимание здесь также уделялось блюдам, приготовление которых не должно отнять много времени.

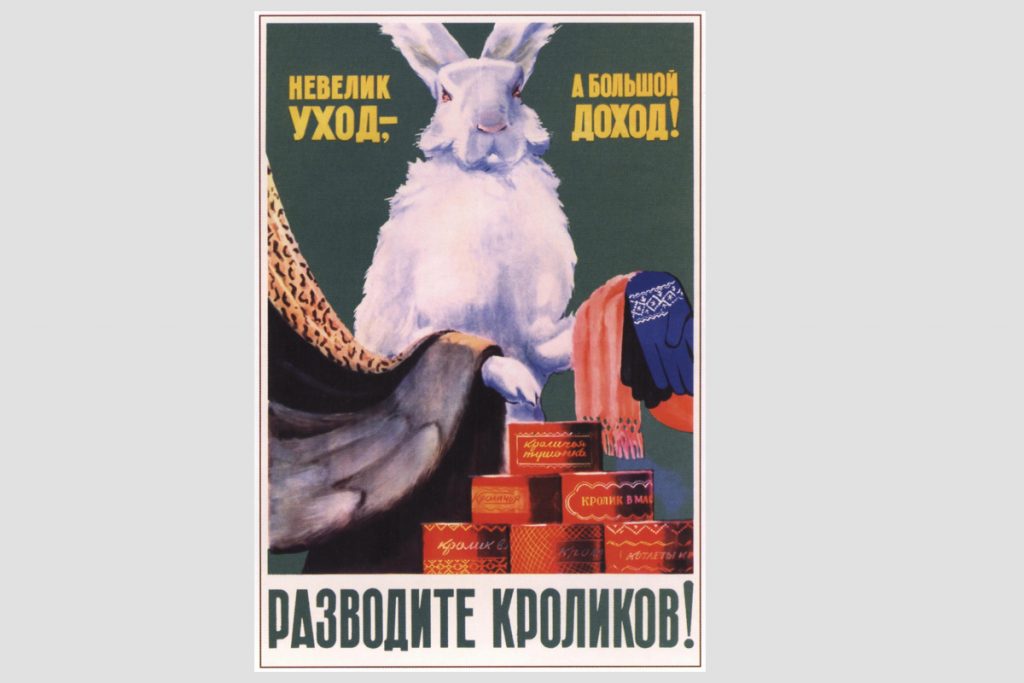

Сразу несколько рецептов в книге посвящено блюдам из зайчатины: «Филейчики из зайца», «Кролик жареный», «Заяц тушеный»… В конце 1920-х гг. по всей стране пропагандировалось кролиководство, правительство пыталось хоть так накормить голодную страну. Интересно, что братья Васильевы, создатели легендарного «Чапаева», в 1932 году снимают короткометражку «Невероятно, но факт», в которой прославляют всенародное разведение кроликов. Посетитель рабочей столовой кривит рот, увидев в меню новый деликатес: мясо жареного кролика: «Дожили… скоро жареными лягушками кормить будут». Тут на экране возникает анимационная вставка, в который бодрый кролик показывает обывателю свою готовность служить социализму. Он готов отдать свое мясо, шкуру, кости и даже уши, из которых можно варить замечательный клей!

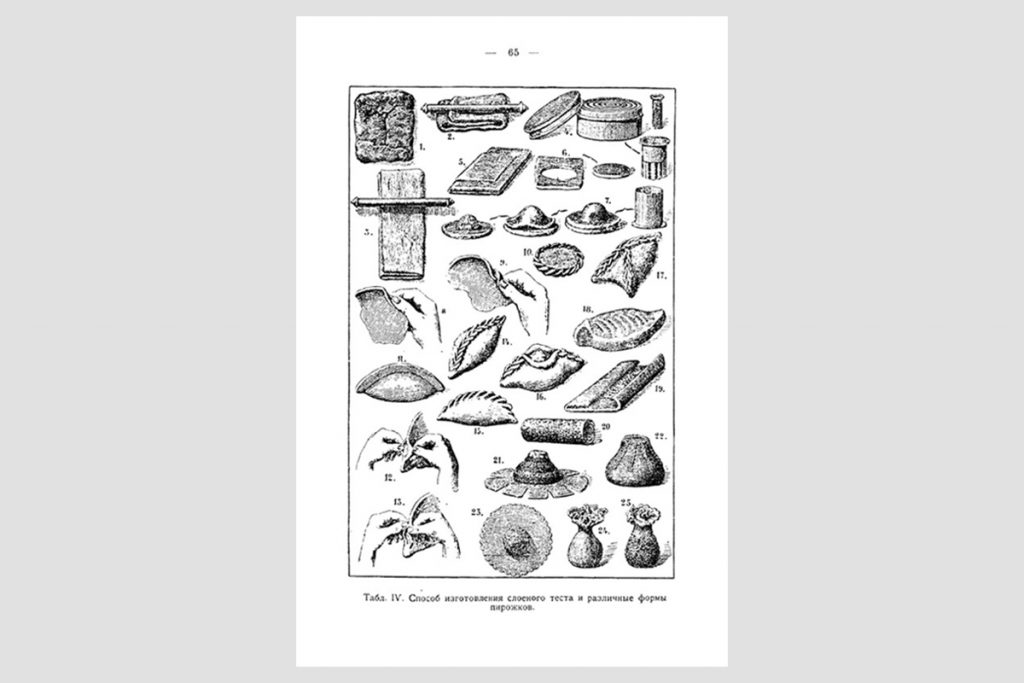

Иллюстрации из книги Уваровой.

Иллюстрации из книги Уваровой.

А плакаты, прославляющие кролиководство, появлялись в Советском Союзе и после войны.

«Разводите кроликов! », 1957.

«Разводите кроликов! », 1957.

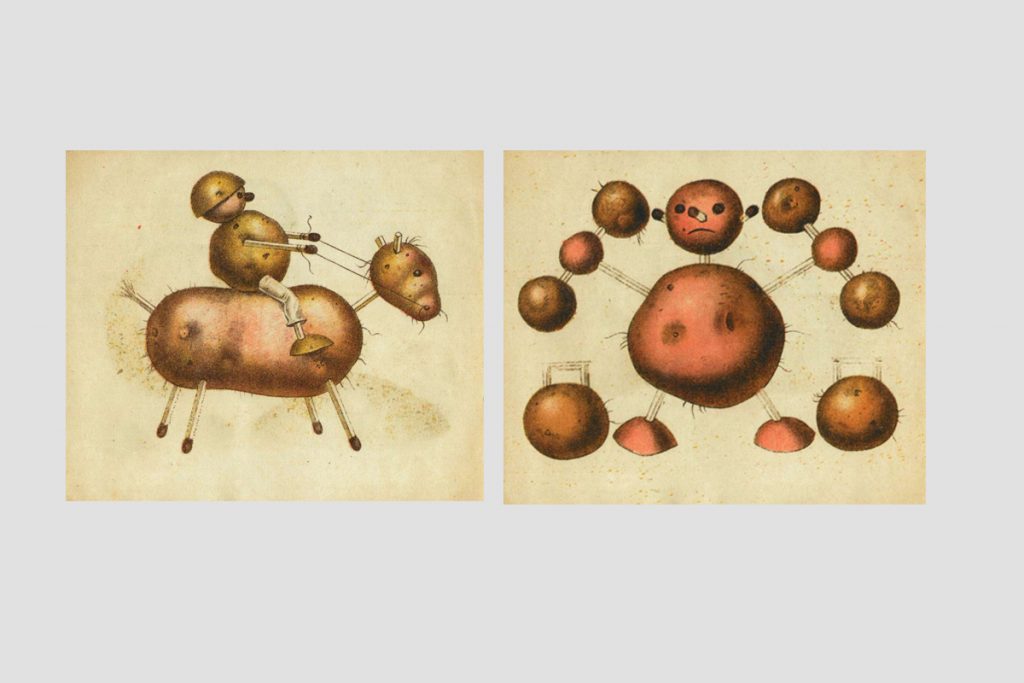

Словом, хозяйкам приходилось проявлять всю свою изобретательность. Младшее поколение тем временем должно было позаботиться о развлечениях. Те, кому не хватало игрушек, делали их из бумаги, спичек и любых подручных материалов. В 1920-е гг. выходит целая серия книг на эту тему: «Игрушки из картошки», «Игрушки из пробок», «Развлечения со спичками» и многие другие. Авторы не стеснялись опровергать поговорку «Спички детям не игрушка». Со страниц этих книг взирали страшноватые поделки, коричневые чудища советского хенд-мейда.

Игрушки из картошки.

Игрушки из картошки.

«Подбери подходящие картошки и хорошенько вымой. Разрежь и выдолби их, как показано, перочинным ножом. Руки, ноги, шеи, хвосты сделай из спичек или из палочек. Скрути из бумаги трубочку и сделай из нее самоварный кран и носик для чайника. Картошки скрепляй спичками», — наставляли авторы.

В стране победившего социализма и тотального дефицита каждый мальчишка умел немного паять, лудить или работать за верстаком. Походная кровать? Эскимосская лодка? Термос? Все это можно легко сделать из строительных отходов, если верить книге К. С. Микони.

Обложка книги «Сделай сам. Вещи из строительных отходов», 1935.

Обложка книги «Сделай сам. Вещи из строительных отходов», 1935.

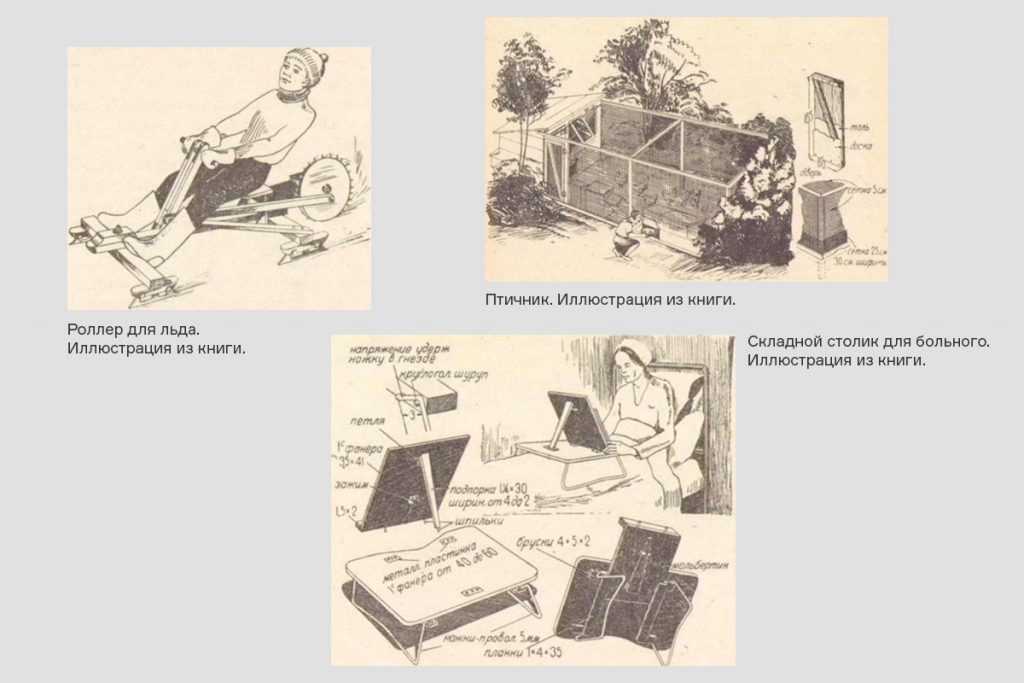

«Быстроходный роллер для льда легко сделать самому. Работа самая простая. Весь роллер делается из дерева. Единственно, что дорого в роллере, это две пары коньков, но их можно всегда снять, когда нужно кататься просто на коньках», — оптимистично рассказывает автор.

Роллер для льда. Птичник. Складной столик для больного. Иллюстрации из книги.

Роллер для льда. Птичник. Складной столик для больного. Иллюстрации из книги.

Как советская бережливость справлялась с модой

Обложка книги «Полезные советы», 1958.

Обложка книги «Полезные советы», 1958.

Советский человек был невольным минималистом: ему не приходилось экономить, ведь в условиях плановой экономики все было просчитано государством. Даже количество одежды, которое полагается иметь среднему человеку. В книге Лазаря Чериковера «Типы и габариты мебели», изданной в 1944 году, мы находим интересную таблицу.

В ней автор описывает средний набор белья, платья и обуви на взрослого мужчину: зимнее пальто — одна шутка, осеннее пальто —одна штука, брюки — две штуки, и так далее.

В эпоху оттепели, когда страна начала потихоньку приходить в себя от послевоенной разрухи, у людей снова появилось желание красиво одеваться. В это время среди населения активно продвигалась идея бережливости в одежде, пропагандировались разнообразные способы переделки старых вещей.

Обложка книги «Обновление и переделка одежды», 1966.

Обложка книги «Обновление и переделка одежды», 1966.

В книге «Полезные советы», выпущенной издательством «Московский рабочий» в 1958 году встречаем такую критику буржуазных нравов:

«Обдумывая моду, которая должна прийти на смену устаревшей, предприниматели всячески стараются сделать так, чтобы исключить возможность превратить предметы, вышедшие из моды, в новомодные путем незначительных переделок. Например, если раньше в ходу были темные оттенки, то объявляются модными светлые тона. Естественно, что в таком случае нельзя прибегнуть к перекраске одежды…».

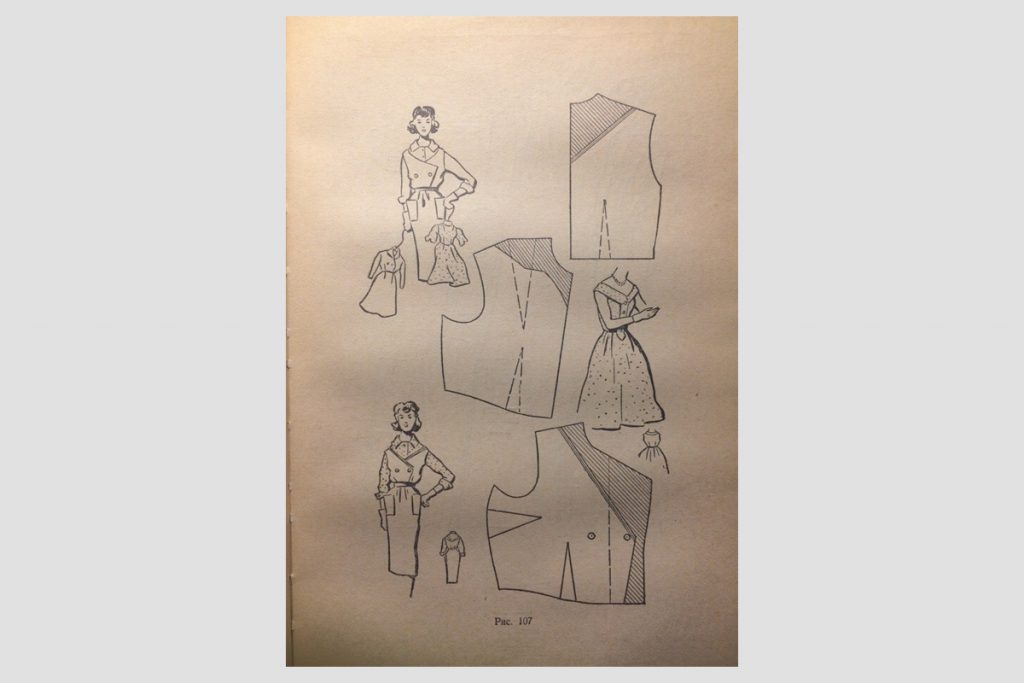

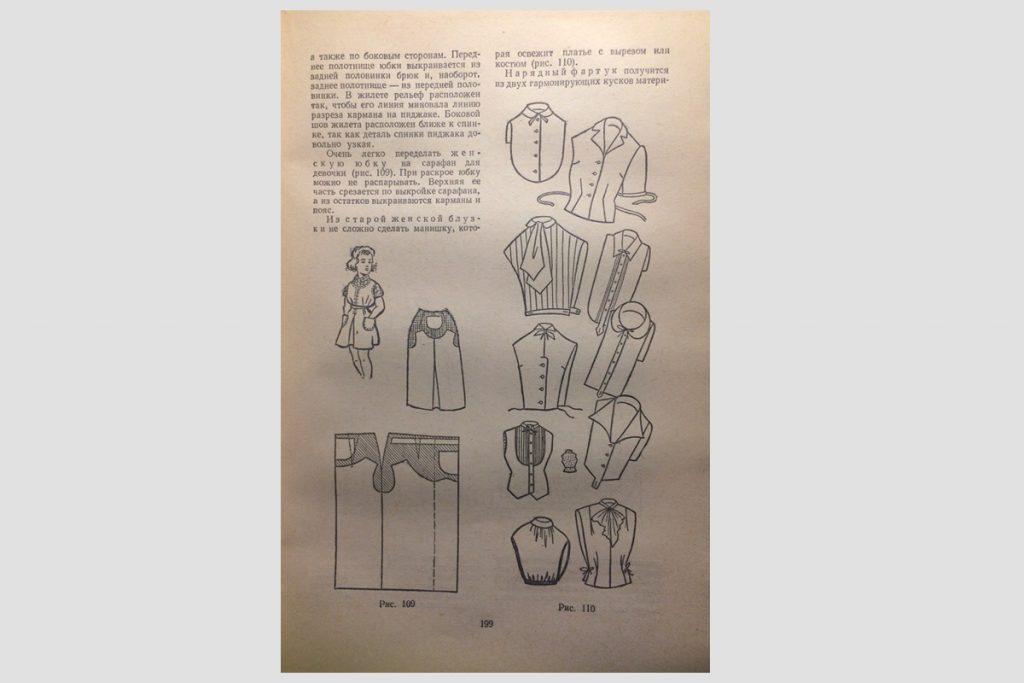

Совсем иная ситуация, разумеется, была в Советском Союзе, где люди годами носили одни и те же вещи, а потом перешивали и перекрашивали износившееся. В той же книге даются несложные советы, как превратить старый мужской пиджак в женский жилет или сделать фартук из старой блузки.

Иллюстрация из книги «Полезные советы», 1958.

Иллюстрация из книги «Полезные советы», 1958. Иллюстрация из книги.

Иллюстрация из книги.

Как из плохого быта рождалось искусство

Мир советского человека был безотходным производством. Здесь ничего не выкидывали, любая вещь переживала вторую, а то и третью жизнь. Этот феномен, который процветал на протяжении всего существования советского союза, исследовал художник Владимир Архипов в своем проекте «Вынужденные вещи». Станок для бритья, сделанный из иглодержателя, лопата на костыле, затычка для ванной из вилки — чего только нет в его коллекции.

Бритва. Владимир Архипов. Из проекта «Вынужденные вещи».

Бритва. Владимир Архипов. Из проекта «Вынужденные вещи».

Особенно занимательно читать комментарии создателей этих вещей:

«— Ну чё, я просто ей бреюсь. Да перестань ты! Это просто мне финансовая сложность. Мне просто лень покупать для этого самого станок, потому что это спортивная… как она называется-то, господи? (…) Ну, станок покупать мне лень, неудобно и неохота. Это иглодержатель, чем мы шьём на операции. У меня два „шика“, даже не два, а три, один на работе, один здесь и один у неё (…) Ну, для этого нужен ещё „суперслалом“, что ли, или другой совсем, понимаешь».

Антенна. Владимир Архипов. Из проекта «Вынужденные вещи».

Антенна. Владимир Архипов. Из проекта «Вынужденные вещи».

Что это? Предметы повседневного обихода или произведения концептуального искусства?

Материальная бедность порождала невиданную фантазию, в очередной раз подтверждая слова Брюса Чатвина: «Плохие бытовые условия способствуют развитию жизни фантастической».

Одним из памятников победе социалистического строительства в Стране Советов стала изданная в 1939 году «Книга о вкусной и здоровой пище». О важности проекта говорит то, что идея «Кулинарной библии», или «Евангелия от пуза» (как потом книгу прозвали в народе), принадлежала Иосифу Сталину, а курировал издание нарком пищепрома Анастас Микоян. Книга стала шедевром не только мастерства кулинаров в стране, где только что отменили продовольственные карточки, но полиграфического искусства и литературного творчества…

Чего стоят, скажем, такие перлы из предисловия, подписанного Микояном:

«Голод и постоянное недоедание народных масс – неизбежные спутники капитализма… Питание является одним из основных условий существования человека… Правильное питание – важнейший фактор здоровья, оно положительно сказывается на работоспособности человека и его жизнедеятельности… Именно в этой связи непрерывное улучшение народного питания составляет одну из главных задач партии и Советского правительства».

Общий тираж «Евангелия от пуза» с 1952 по 1999 год (не считая четырех изданий 1939–48 годов) составил восемь млн. экземпляров.

Изначально книга предполагалась как научный труд, в котором должно было рассказывать о рациональном питании и значении здорового питания. Книга была написана опытными кулинарами-практиками совместно со специалистами отраслевых институтов, учеными ВНИИ питания Народного комиссариата здравоохранения.

Первое издание с предисловием Анастаса Микояна вышло в 1939 году, став первой большой поваренной книгой в СССР. Рецепты и дополнительная информация о продуктах была подобрана с учетом тяжелого положения в стране и возможностей потребителей.

Книга была первым кулинарным «руководством пользователя» для советских граждан. Авторы пытались рассказать как можно приготовить вкусные, а, главное, полезные блюда из недорогих продуктов. Книга не делала упора на русской кухне: в ней можно было найти английские и французские рецепты, а также большое количество национальных рецептов союзных республик.

Сегодняшний читатель того первого издания 1939 года обратит, прежде всего, внимание на очень уж сочные цитаты из Сталина и Микояна, разбросанные по всему тексту книги. Чего, например, стоят такие комично выглядящие сейчас высказывания:

Впрочем, в атмосфере конца 30-х годов все это выглядело вполне гармонично и уместно. Однако за политическими «реверансами» проглядывало весьма взвешенное по своим выводам исследование. И, если сосредоточиться на том, что же все-таки рекомендовала «Книга…», то обнаружатся актуальные выводы. Причем, довольно «революционные» для официально принятого тогда «пролетарского» образа жизни. Например, такие:

— Хорошо приготовленная, красиво поданная пища вызывает аппетит… Необходимо заботиться о разнообразном меню, о правильной кулинарной обработке пищи, а также и об обстановке, в которой пища принимается.

— Основная цель сервировки – удобство, опрятность и приятная для глаза внешность обеденного или чайного стола.

— Важнейшая задача – будить у населения новые вкусы, создавать новый спрос, воспитывать новые потребности, тягу к новым продуктам, к новому ассортименту.

Невозможно представить себе подобного проекта в 1920-е годы. Книга фактически ломала многие стереотипы революционной культуры. Прежде всего, запрет на «потребительство» и «индивидуализм». Призыв же «К изобилию!» в предисловии звучал опасно близко к бухаринскому «Обогащайтесь!».

По образному замечанию российского исследователя Ильи Калинина, произошло перерождение прежнего «человека из стекла и бетона, человека из стали и мрамора» в человека «из сгущенного молока и крымского портвейна, абхазских мандарин и молдавского дюшеса»

Есть много мнений о содержании книги. Но, пожалуй, в одном все они совпадают: работа написана очень грамотными и профессиональными людьми. Она является удивительным сочетанием дореволюционной традиции с современным (тому времени) пониманием здоровой кухни.

Можно долго спорить о диктате общепита в ней, об избыточном подсчете калорий и углеводов. Но, вот, никто не сможет сказать, что блюда и манера питания в книге 1939-го года выпуска – были отсталыми, «совковыми» и не соответствующими мировым тенденциям.

Более того, вокруг написания этой книги сложился удивительный коллектив ученых, которые на много последующих лет возглавят направления питания и диетологии в советской науке. Помимо приведенных чуть выше имен одним из этих авторов стала О.П.Молчанова (в издании 1939 года она указана как редактор отдела детского питания, доктор биологических наук, профессор).

В 1950-60-х годах Ольга Павловна станет директором Института питания, членом-корреспондентом АМН СССР, научным руководителем множества исследований в области физиологии питания.

В 1939 году практически тем же авторским коллективом (Н.П. Цыпленков, профессор Б.В. Виленкин, профессор О.П. Молчанова) была издана ещё одна «Поваренная книга» тиражом 20 000 экземпляров.

«Книга о вкусной и здоровой пище» считалась ценным подарком, и по сей день её бережно передают из поколения в поколение во многих семьях.

В советские времена, когда дефицитом был любой более-менее приличный товар, хорошую книгу нельзя было купить, а только «достать». Если, конечно, она не про политику. Такими были завалены все книжно-магазинные прилавки, при случае их продавали в нагрузку к редкой читабельной литературе.

Советский сборник кулинарных рецептов, куратором которого выступал народный комиссариат пищевой промышленности СССР и лично нарком Анастас Микоян, содержал азы кулинарного искусства, а также рецепты домашней еды. В большинстве своём рецепты действительно годные, без больших претензий.

Бонусом шло некоторое количество «блюд для праздничного стола». Можно было полистать сей опус и узнать про неизвестные продукты и блюда. Например, хурма, корица, зельц, салями, шашлык, шаурма и т.д., которые в то время попробовать на вкус доступно было не всем.

Несмотря на 100-тысячный тираж, книга доставалась далеко не каждому желающему. Не отпугивала даже весьма высокая по тем временам цена — 10 рублей (при средней зарплате в 1939 году – около 300 рублей). Некоторые историки кулинарии говорят сегодня о том, что «Книга о вкусной и здоровой пище» (1939 года) обогнала свое время, стала своеобразным «прорывом» в будущее. Она, якобы, резко контрастирует со всей теорией и практикой питания, существовавшей в СССР к тому времени.

Что здесь сказать? Отчасти это так. Только не надо забывать, что она родилась не на пустом месте. В этой и предыдущих главах мы видели, как постепенно возрождалась наша кулинарная практика в 20-е годы, как возникали новые научные школы, связанные с питанием, как возрождались дореволюционные традиции.

Малоизвестное сокращенное издание «Книги о вкусной и здоровой пище» карманного формата появилось сразу после войны. Издание 1948 года было вновь расширено, в этом же году в книге впервые появились разделы о лечебном питании, питании детей и женщин в период беременности и кормления.

Первый массовый тираж книги, получивший огромную популярность, был издан в 1952 году. К книге вновь вернулся её энциклопедический формат и красочное оформление. Издание 1952 года часто ошибочно называют первым, оно же считается каноническим. По многочисленным просьбам граждан, написавшим большое количество писем в издательство, практически сразу же в 1953 и 1954 году были выпущены дополнительные тиражи в 500 тысяч экземпляров.

Примечательно, что из издания 1954 года были изъяты цитаты Берии, расстрелянного в 1953 году. Также существует версия, что издание 1953 года после его расстрела было срочно изъято из продажи. После смерти Сталина с наступлением эпохи Хрущева из книги также исчезли цитаты Сталина.

Специфика книги менялась со временем. В 1940-х шло бурное развитие рыбной промышленности, и блюда из рыбы широко рекламировались в книге. В 1950-х был наложен запрет на вылов осетровых, и количество блюд из осетровых в книге резко уменьшилось.

В 1960-х годах, когда в стране начались проблемы с поставками продуктов, рецепты сильно упростились, в издание 1961 года вошел раздел «Домашнее консервирование». Неизменными оставались увеличенный (энциклопедический) формат книги, многочисленные иллюстрации, цветные вклейки и форзацы, ляссе и золотое тиснение на верхней крышке переплёта, хотя оформление переплёта менялось.

Практически неизменным также оставалась и популярность книги. Один из известных перерывов в выпуске книге пришелся на начало 1960-х. В 1983 году «Союзкнига» сделала заказ на самый крупный тираж книги, 2,5 миллиона экземпляров, но очередное издание не вышло в свет из-за реорганизации издательства. Однако книга продолжала выходить в течение 1980-х, несмотря на то, что увеличивающийся дефицит продуктов превратил практически все рецепты в нереализуемые.

И в наши дни рецепты из этих книг можно по-прежнему использовать для приготовления вкусных блюд. Ведь они написаны просто и толково.

Иллюстрации из «Книги о вкусной и здоровой пище»

Комментарии

Разница между советским временем и теперешним в том, что в то время многое из того, что на этих картинках в свободной продаже отсутствовало напрочь, а сейчас только плати деньги и забирай.

О, нет. Осетрина, икра, прочая рыба в продаже была в крупных городах. Стоила только дорого по тем зарплатам, могли купить далеко не все. Это до 60-х годов, конечно. А потом построили ГЭС на Волге и вся осетрина ушла в прошлое, а икру стали на валюту за бугор гнать пароходами. Сейчас то да, т.н. дефицита нет вообще - плати и забирай, причем как можно больше.

Такие книги в 30-х годах прошлого века выглядят как откровенное издевательство. Хотя товарищи Сталин и Микоян, разумеется, могли себе позволить так питаться.

Они питались далеко не так. Персональные очень опытные и проверенные повара, спецзаводы по производству мясопродуктов из отборного мяса, спецхозяйства по выращиванию отборных фруктов и овощей, экзотическая еда из-за бугра за валюту и т.д. Так питалась вся верхушка. Даже в годы войны закатывали пиры, хотя тов. Сталин употреблял пищу весьма умеренно. Особенно отличился тов. Жданов, который велел году эдак в 1942 в блокаду расстрелять целую смену поваров из-за неразогретых булочек, поданных к его столу. Ну и тов. Жуков, которому всю войну доставляли в сезон из Грузии хурму прямо на поле боя. Они для себя и построили столь желанный коммунизЪм, когда каждому из них было по потребности и немедленно. А уж после войны кость кинули и обкомам-крайкомам, в спецраспределителях (которые были в каждом городе, где был оный обком-крайком) всегда в наличии был весь ассортимент продуктов, бывший некогда на столе только у сталинских приближенных. Поэтому книги эти были действительно издевательством, пипл хавал макароны и собственноручно выращенную картошку-моркошку, разбавляя продуктами рыболовства и охоты.

Отправить комментарий