По волнам нашей памяти. Как воспитывали детей в СССР.

Советское детство… Проклинаемое и воспеваемое советское детство – у каждого поколения оно свое. Вот и у нас, представителей 70-х – начала 80-х, было свое детство, оставившее на память о себе пережитки общего воспитания.

Все мы, советские ребята, независимо от национальной принадлежности, были воспитаны на одних и тех же ценностях. Так происходило не только благодаря нашим родителям – вся окружающая действительность прививала нам «нужные» понятия о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Не шумят мои игрушки…

В младенчестве на нас влияли педагогические теории американского доктора Спока, усвоенные нашими матерями вперемешку с выдержками из статей «Энциклопедии домашнего хозяйства». Именно этим источникам информации мы обязаны тем, что нас окунали в ванну в пеленочках, поили водичкой при грудном вскармливании, а к году приучали ходить на горшок. Погремушки, неваляшки и прочие игрушки с раннего детства приучали нас видеть красоту в незамысловатых формах и неярких красках.

Куклы, с которыми мы играли в дочки-матери, – простецкие советские и ГДРовские красавицы с закрывающимися глазами, учили нас безусловной любви к «детям», не зависящей от их внешних и прочих качеств. Пластмассовый крокодил Гена, играть с которым было невозможно, потому что у него постоянно вываливались желтые глаза, прививал нам терпимость к чужим недостаткам. Педальный «Москвич» за 25 рублей, пахнувший настоящим автомобилем и развивавший скорость до 8 км/ч, и, как правило, принадлежавший не нам, воспитывал в нас умение справляться с разрушающим чувством зависти.

Человек – существо коллективное

В детском саду мы проходили предварительный этап формирования советского человека. Здесь воспитательницы, заталкивавшие манную кашу большими ложками в маленькие детские рты, учили нас уважать грубую силу – зато почти все советские дети научились есть через «не могу»!

Показательные наказания провинившихся (например, не успевших на горшок) детишек внушали нам, что дисциплина дороже человеческого достоинства.

Безусловно, так было не везде! Среди воспитателей встречались и по-настоящему добрые женщины, при них в группах царила теплая атмосфера, а их подопечные с малолетства приучались любить общественную жизнь. Добрым воспитательницам проще было научить детей любить бессмертного вождя мирового пролетариата, знакомство с которым здесь, в саду, у большинства и происходило. Нам читали рассказы про Ленина, мы учили про него стихи, например, такие:

Всегда мы помним Ленина

И думаем о нем.

Мы день его рождения

Считаем лучшим днем!

Потом мы шли в школу. Первый, кого мы там встречали, снова был В. И. Ленин, точнее, его изваяние в виде бюста. «Школа – это серьезно!» – как будто напоминал он нам своим строгим взором. Мы открывали букварь – и на первой странице видели предисловие: «Ты научишься читать и писать, впервые напишешь самые дорогие и близкие для всех нас слова: мама, Родина, Ленин…». Имя вождя органично входило в наше сознание, мы хотели быть октябрятами, нам нравилось носить звездочки с портретом Владимира Ильича, на котором он был «маленький, с кудрявой головой». А потом нас принимали в пионеры.

Страшно подумать, но мы давали клятву. Перед лицом своих товарищей мы торжественно обещали «горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия». Мы выкрикивали: «Всегда готов!», даже не задумываясь, к чему именно нас призывали быть готовыми. Мы носили красные галстуки, отличники – тщательно выглаженные, а двоечники и хулиганы – неуважительно мятые. У нас были пионерские собрания, на которых кого-нибудь обязательно за что-то отчитывали, доводя до слез. Нашим долгом было помогать отстающим ученикам, заботиться о ветеранах, собирать макулатуру и металлолом. Мы принимали участие в субботниках, по графику делали уборку в классе и столовой, учились вести домашнее хозяйство и «молоток в руках держать» на уроках труда, или даже работали в колхозах, ведь именно труд должен был выковать из нас коммунистов.

Труд необходимо чередовать с отдыхом: коммунистическая партия заботилась и об этом. Большинство из нас летние месяцы проводили в пионерских лагерях, путевки в которые выдавались нашим родителям по месту работы. Чаще всего это были лагеря в ближайших пригородах. Лишь детям сотрудников крупных предприятий выпадало счастье отдохнуть на Черноморском или Азовском побережьях. Наиболее знаменитым пионерским лагерем, разумеется, был «Артек», в котором все было «самое-самое». Иногда путевки в него доставались отличникам и победителям олимпиад. В пионерских лагерях мы просыпались под звуки горна, делали утреннюю зарядку, ходили строем, пели гимн пионеров «Взвейтесь кострами, синие ночи…», ну и влюблялись, конечно.

А потом был комсомол, в ряды которого многие представители нашего поколения так и не успели вступить. Правда, комсомольская организация была открыта только для самых достойных юных личностей. Комсомольский значок на груди означал окончательное расставание с детством.

В человеке все должно быть прекрасно

Немало сделала для нашего воспитания и советская ткацкая и швейная промышленность. С малых лет нас одевали в пальтишки и шубки, в которых было трудно пошевелить руками. Рейтузы, заправленные в валенки, всегда кололись, но учили нас смиряться с неудобствами. Колготки всегда сползали и морщились на коленках. Особо аккуратные девочки подтягивали их на каждой перемене, остальные же ходили как есть. Школьная форма для девочек была из чистой шерсти. Многие не любили ее за состав ткани и за сочетание цветов, унаследованное от дореволюционной гимназической формы, но все-таки ей было присуще своеобразное обаяние.

Воротнички и манжеты приходилось перешивать чуть ли не каждый день, и это учило наших мам, а потом и нас самих быстро справляться с иголкой и ниткой. Темно-синяя форма для мальчиков изготавливалась из какой-то бессмертной полусинтетической ткани. Каким только испытаниям не подвергали ее советские мальчишки! Выглядели они в ней не слишком элегантно, но и в этом был элемент воспитания: в мужчине – не внешность главное.

Делу время, потехе час

У уважающих себя советских школьников не было принято бездельничать. Очень многие из нас учились в музыкальных и художественных школах, серьезно занимались спортом. Тем не менее, времени всегда хватало и на игры, и на детские развлечения. Самые счастливые часы нашего детства проходили во дворе. Здесь мы играли в «казаки-разбойники», в «войнушку», где одни были «наши», а другие – «фашисты», в игры с мячом – «Квадрат», «Вышибалы», «Съедобное-несъедобное» и другие.

В общей массе мы были довольно спортивными и выносливыми. Советские девочки часами могли прыгать «в резиночку», а мальчики – с тарзанки, или заниматься на турниках и брусьях. У мальчиков хулиганистого склада были и менее безобидные развлечения – они стреляли из рогаток, делали самодельные «бомбочки» и сбрасывали из окон полиэтиленовые мешки с водой. Но, наверное, самым популярным «дворовым» занятием мальчишек была игра «в ножички».

О хлебе насущном

Мы были очень самостоятельными, по сравнению с нашими собственными детьми. Ходить по маминому поручению за хлебом, молоком или квасом в 7-8 лет было для нас чем-то самим собой разумеющимся. Помимо прочего, иногда нам поручали сдавать стеклотару, после чего у многих из нас появлялась мелочь на карманные расходы. На что можно было ее потратить? Конечно, на газировку из абсолютно негигиеничного автомата или на мороженое. Выбор последнего был невелик: пломбир за 48 копеек, молочное в вафельном стаканчике и фруктовое в бумажном, эскимо, «Лакомка» и брикет на вафлях. Советское мороженое было необыкновенно вкусным!

Особую ценность представляла для нас жевательная резинка, которая, как и многое другое, являлась дефицитным продуктом. До падения «железного занавеса» это была наша советская резинка – клубничная, мятная или кофейная. Импортная жвачка с вкладышами появилась чуть позже.

О пище духовной

Советское время принято называть бездуховным, но мы, советские дети, этого не ощущали. Напротив, мы росли на литературе, кинематографе, музыке, одухотворенных талантом авторов и их заботой о нашем нравственном воспитании. Конечно, речь идет не о конъюнктурных произведениях, которых тоже было немало, а о тех, что создавались с подлинной любовью к детям. Это мультфильмы про Винни Пуха, Карлсона и Маугли, культовый «Ежик в тумане», чудесная «Варежка» и незабываемый «Домовенок Кузя», фильмы «Приключения Буратино», «Приключения Электроника», «Гостья из будущего», «Чучело» и многие другие. Нас воспитывали и глубокие, заставляющие задуматься фильмы для взрослых, ведь на советских детей не распространялись возрастные ограничения.

Для нас издавались журналы «Мурзилка», «Веселые картинки», «Пионер», «Юный натуралист» и «Юный техник». Мы любили читать! Нашими умами владели герои повестей В. Крапивина, В. Катаева, В. Осевой, странные персонажи из стихов Д. Хармса и Ю. Мориц. Мы слушали потрясающе интересные музыкальные спектакли про Али-Бабу и сорок разбойников, про Алису в Стране чудес, про Пеппи Длинныйчулок, в которых узнавали голоса самых популярных актеров и музыкантов. Пожалуй, старания всех этих людей и наполняли наше советское детство счастьем. Это благодаря им мы верили в добро и справедливость, а это дорогого стоит.

Советский педагогический плакат. Чему учили детей в СССР?

Педагогика в СССР - это отдельная большая, необъятная тема.

В дореволюционной России воспитание детей было патриархальным, ответственность делилась между семьёй и церковью, а нравоучительная проповедь сочеталось с розгой. В СССР ведущую роль в воспитании детей взяло на себя государство, школе и обществу был отдан приоритет над семьёй, которой, впрочем, также отводилось важное место. Уже в 1920-е советский режим осуществил настоящую педагогическую революцию, символом которой стала "система А.С. Макаренко", которого ЮНЕСКО в 1988 г. признало одним четырёх педагогов, определивших способ педагогического мышления в ХХ веке.

Новая система воспитания была основана на научных и гуманистических принципах, она была ориентирована на формирование у ребенка всесторонне развитой личности, активной жизненной позиции, социальной ответственности и трудовых навыков. Конечно, кое-что потом оказалось деформировано суровыми историческими реалиями, но в целом и сегодня школа Макаренко выглядит вполне современной и почти безупречной.

А мы посмотрим сегодня краткую историю советской педагогики в картинках, точнее, в плакатах.

Одной из главных задач советской педагогики было искоренение насилия над ребенком в семье, физическое воздействие признавалось абсолютно недопустимым.

1926, "Долой избиение и наказание детей в семье" А. Фёдоров:

Запад придёт к этому только через десятилетия. Если не ошибаюсь, в английских школах порка детей была запрещена только в 1985 г.

1929, "Не бей ребенка" А. Лаптев:

Кстати, повязка на рукаве "Друг детей" с первой картинки - это название добровольного общества, которое занималось защитой несовершеннолетних.

Плакат 1930 г.:

Как видим, на всех плакатах дети носят уже пионерские галстуки.

Всесоюзная пионерская организация имени В. И. Ленина — массовая детская коммунистическая организация в СССР. Была образована решением Всероссийской конференции комсомола 19 мая 1922 г., до 1924 г. носила имя Спартака.

В данном случае СССР в значительной степени использовал опыт США и других стран Запада, где дети в массовом порядке входили в "отряды разведчиков" ("скаутов"), что позволяло не только воспитывать их в духе коллективизма и физической культуры, но и готовить мобилизационный резерв молодёжи на случай войны. Собственно, слово "пионер" пришло в СССР из американского лексикона.

Педагогические плакаты в СССР были адресованы как взрослым, так и самим детям.

Этот плакат 1930 г. призывает делать пожертвования на школу:

Для современных российских родителей проблема "пожертвований на школу" снова стала актуальной.

Большое внимание уделялось дошкольному воспитанию, массовому строительству детских площадок.

Плакат 1930 г.:

После разгула в СССР "полового либерализма" в 1920-е, уже в начале 1930-х советская идеология круто обратилась к защите семейных ценностей, укреплению семьи как ячейки социалистического общества.

1936, "Детство", В. Говорков:

Идеология, конечно, присутствовала на советских педагогических плакатах в виде красных галстуков и некоторых других атрибутов, но в целом их содержание было основано на общечеловеческих ценностях современного общества.

Явно идеологические плакаты с детьми встречались относительно редко.

1938, "Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство":

Всё-таки педагогические плакаты преследовали вполне конкретные цели и задачи, что определяло их многообразное содержание.

1945, "Берегите жизнь ребёнка - объясняйте ему правила уличного движения":

1950, "Всем должно быть ясно — играть на мостовой опасно":

1946, "Всюду светлые красивые мы сады откроем детские":

1947, "Окружим сирот заботой" Н. Жуков:

Что стремились воспитать в советских детях?

1. Патриотизм.

1950, "Будь достойным сыном Родины", Василий Сурьянинов:

2. Коллективизм, дружбу, взаимопомощь.

1950е, Борис Решетников, "Пионер без лишних слов малышу помочь готов":

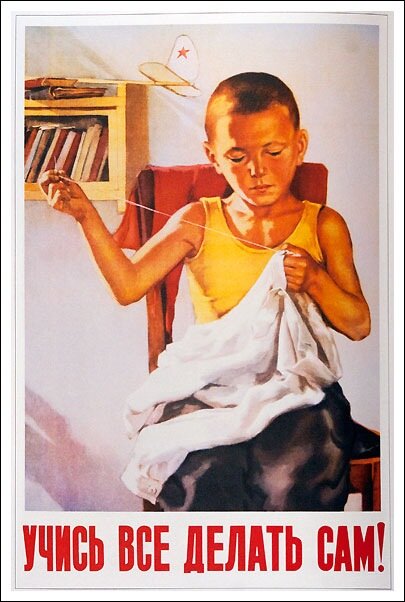

3. Самостоятельность.

1950-е, "Учись всё делать сам":

4. Трудолюбие, мастерство.

1954, Софья Низова, "Люби труд":

1957, Галина Шубина, "Научусь":

5. Готовность защищать слабых.

1955, Софья Низова, "Не обижай малыша":

6. Неравнодушие, нетерпимость ко злу.

1955, Софья Низова, "Не смей":

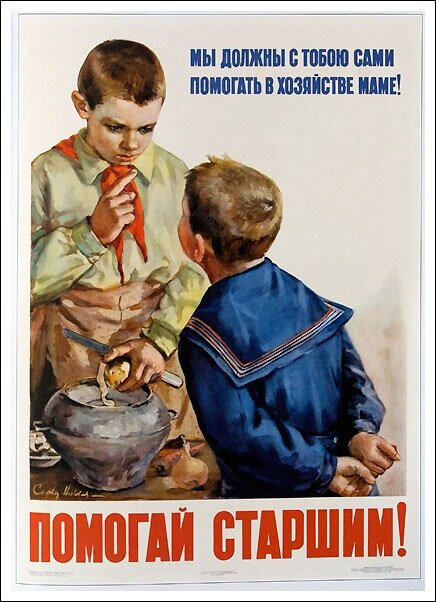

7. Готовность помогать старшим.

1955, Софья Низовая "Помогай старшим":

1960, Наталья Вигилянская, Федор Качелаев, "Все умеем делать сами, Помогаем нашей маме":

8. Честность.

1965, Галина Шубина, "Не лги никогда":

Прада, сейчас некоторые примеры воспринимаются уже негативно.

1959 "Пионер говорит правду, он дорожит честью своего отряда"

Европейцам, которые "стучат" на своих соседей в полицию по любому поводу, трудно понять, почему русские относятся с презрением к стукачеству.

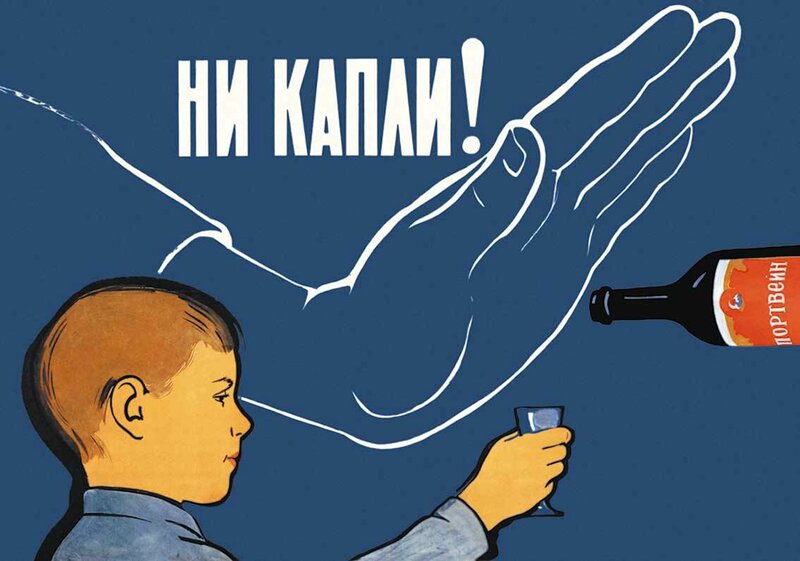

9. Трезвость.

1959, "Ни капли":

10. Самодисциплина.

1964, Евгений Соловьев, "Распорядок дня":

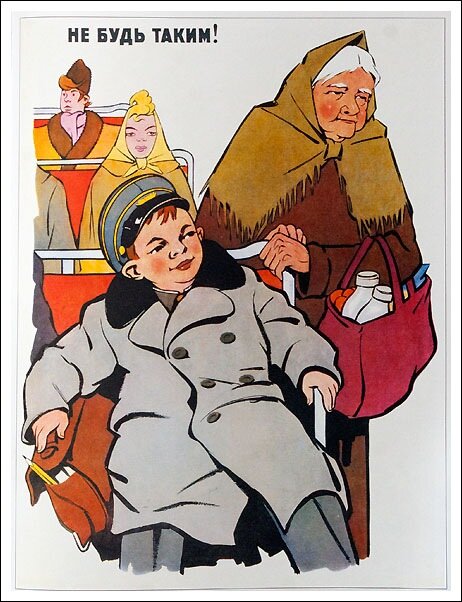

11. Уважению к старшим.

1957, Константин Иванов, Вениамин Брискин "Не будь таким":

12. Прилежание в учёбе.

1957, Рубен Сурьянинов "Учись на пять":

В заключение такой забавный плакат, 1958 год!:

Комментарии

Я родителям после того, как начал жить самостоятельно, неоднократно высказывал претензию по поводу моей излишней занятости после прихода из школы. В результате свободного времени оставался час-полтора перед сном, и то не всегда, так как школа под конец просто выматывала. В целом, я после поступления в вуз стал 10 лет школьного периода считать просто убитыми. Вместо того, чтобы подрабатывать (возможность была и хорошо платили, но я подрабатывал ввиду проклятой школы только летом), занимался всякой чухнёй типа абсолютно не нужной мне (но родители почему-то считали иначе) музыкальной школы и т.п. Уважаемые современные родители! Особенно, родители с тоталитарным, жестким складом характера. Не терзайте ваших детей вашими (не их, только вашими!) хотелками, дайте им побольше отдыха после школы.

Музыка-это не фигня,это-духовное воспитание.Все правильно родители делали.

Так усталость была дикая, на стуле во время делания уроков засыпал и оказывался на полу. И это не один раз. Зато как музыкалку в 8 классе успешно закончил, сразу резко в школе успеваемость поперла и школу кончил без троек в аттестате.

Музыка это духовное воспитание, когда на преподавателя приходится по 3-5 учеников, и он имеет силы относится к предмету с любовью и вдохновением.

А не когда посажены немотивированные тётеньки предпенсионного возраста в микрокабинеты с трескучими лампами, и на них висит 30+ человек.

Моя учительница ещё и сигаретами торговала, параллельно предмету..очень духовное воспитание.

В пускании пыли в глаза СССР всегда были на 1м месте.

Ты сам-то подумал сначала что написал!? Значит в Союзе воспитание, коллективизм, школа, всё это были фейки

Самая Противная что ты даже в то время и не жил но рассуждаешь как правильный!

Ага, были и теперь вы такие воспитанные коллективно ждёте когда вам партия и правительство завод построят, а сами никакой инициативы проявить не способны.

Родители хотели сделать из меня скрипача. Назло им я стал гитаристом, играл рок-н-ролл. Назло им поступил на исторический факультет. Своих детей принципиально не воспитываю: пусть растут, как хотят.

Ваши дети станут реперами

или нариками..

поступил на исторический факультет. - ты изучал историю своей болезни?

А ты свою(под названием совковость) изучал?

Назло им я стал гитаристом, - ты больше похож на гитараста

Человек хоть гитаристом стал, назло или как это его личное дело, а ты кем, зелёный?

Статья заказ ,однозначно .Где то хвалит ,но корни конкретно рубит. Всегда родители учили детей, иногда и ремнем. Сейчас нельзя ,свобода , только от кого и для чего ? Даже звери своего детеныша учат,покусывают . А мы дошли ,до того ,что дите может делать все ,что угодно,даже может позвонить ,меня родитель угнетает.Личность.Видел видео,мальчик,лет 5,вынес мозг в самолете, пока самолет летел ,пару часов. В старое время ,такого бы не было. Только не надо ,про насилие в те времена,я про воспитание . Сейчас всем по куй.Сейчас ,интересная ситуация, для простых людей. Объясню, мы ,вроде живем,все прекрасно,все по одному месту, но ???? Пока не сталкиваемся с властью. Там розовые очки слетают моментом.Раньше ,хоть какое то уважение ,а сейчас МАТРИЦА.

Всё зависит от воспитания!Моё мнение такое...Если ты пореш своего ребёнка ремнём то у тебя точно с бошкой проблемы!!!Руки оторвать!!!

Отправить комментарий