Социальное заражение: микробиологическая классовая война в Китае

Пока аналитики ведущих мировых СМИ пытаются предсказать, какой будет наша жизнь после пандемии, имеет смысл проанализировать условия, которые сделали её возможной. Журнал "Дискурс" публикует перевод лонгрида, который рассказывает, какую роль в возникновении новых штаммов играет ускорение темпов мирового производства, как развитие капитализма на разных этапах подстёгивало глобальные эпидемии, где расположилась тонкая грань между необходимыми и чрезмерными карантинными мерами и почему самое страшное последствие пандемии — то, что зреет в умах в условиях изоляции. Статья впервые была опубликована на английском языке в конце февраля в китайском оппозиционном журнале "Chuang", который изучает и критикует развитие капитализма в Китае.

Рисунок: Саша Тарковская

Печь

Из-за душного влажного лета Ухань в народе называют одной из «четырёх печей» (四大火炉) Китая наряду с Чунцином, Нанкином и Наньчаном (иногда вместо него в этом ряду называют Чаншу) — оживлёнными городами с большой историей, которые расположились на реке Янцзы. Однако из всех этих городов только Ухань может похвастаться настоящими печами: огромная агломерация является центром сталеплавильной, бетонной и других отраслей промышленности, связанных со строительством. Ландшафт здесь буквально усеян медленно остывающими доменными печами, оставшимися от бывших государственных чугунолитейных и сталеплавильных заводов, павших в недалёком прошлом жертвами кризиса перепроизводства, который привел к новым сокращениям, приватизации и общей реструктуризации промышленности. Результатом кризиса в последние пять лет стало несколько крупных забастовок и протестов.

Особенно важную роль Ухань, строительная столица Китая, сыграл после мирового экономического кризиса, когда рост экономики страны стимулировали в значительной мере вливанием инвестиций в проекты, связанные с недвижимостью и развитием инфраструктуры. Ухань не только раздувал экономический пузырь, поставляя стройматериалы и квалифицированную рабочую силу, но и сам в это время переживал строительный бум. По нашим подсчётам, в 2018–2019 годах под строительство в Ухане была выделена площадь, равная площади острова Гонконг (80,5 км²).

Сегодня, похоже, эта печь, которая подогревала пост-кризисную китайскую экономику, остывает подобно заводским. Метафора теперь относится не только к экономике — вот уже больше месяца когда-то шумный город наглухо закрыт, а его улицы, согласно распоряжению властей, опустели: «Лучшее, что вы можете сделать, — избегать массовых собраний и не сеять хаос», — гласил заголовок газеты «Гуанмин Жибао» — основного рупора пропаганды Коммунистической партии Китая (КПК). Сейчас новенькие широкие проспекты Уханя и его сверкающие здания из стали и стекла выглядят холодными и пустыми на фоне проводов зимы, каникул в честь Лунного нового года и медленной стагнации города, скованного карантином. Полная изоляция — разумный совет для любого, кто находится в Китае, где эпидемия коронавируса унесла уже более двух тысяч жизней — больше, чем предшествовавшая ему эпидемия SARS (т.н. «атипичная пневмония») в 2003 году. Страна в самоизоляции, как и во время вспышки SARS. Школы не работают, люди по всей стране заперты в своих домах. Экономическая деятельность и так была почти полностью приостановлена 25 января по случаю празднования Китайского нового года, однако каникулы были продлены ещё на месяц, чтобы ограничить распространение эпидемии. Пока Ухань из доменной печи превратился в очаг заражения, печи остального Китая, кажется, тоже погасли — или, по крайней мере, еле теплятся.

Breaking Asia / Flickr

Breaking Asia / Flickr

Что только ни называли причиной вспышки заболевания: от спланированной или случайной утечки штамма вируса из Уханьского института вирусологии (эта весьма сомнительная версия распространилась через социальные сети, особенно через параноидальные посты в гонконгских и тайваньских аккаунтах Фейсбука, а теперь активно поддерживается консервативными изданиями и защитниками военных интересов Запада) до склонности китайцев к употреблению «грязной» и «странной» пищи, поскольку происхождение вируса связывают с летучими мышами или змеями, которых продают на полулегальном «мокром рынке», специализирующемся на диких и редких животных (хотя источником вируса в итоге оказался не он). Обе версии подпитывают атмосферу ненависти и способствуют укоренению типичных предрассудков о Востоке, которые так распространены в журналистских материалах. Некоторые издания уже не раз отмечали эту особенность. Но и они в первую очередь концентрируются на культурном аспекте восприятия вируса, гораздо меньше внимания уделяя более губительным процессам, которые остаются незамеченными за медиа-истерией.

Политиканы-моралисты, героически сражающиеся с ветряными мельницами и высоколобые либералы, в ханжеском ужасе проливающие свой латте, по крайней мере оценивают ещё и экономические последствия пандемии. Но они же привычно раздувают для красного словца её возможные политические итоги. Пресса в диапазоне от National Review до New York Times уже намекает, что эпидемия может привести КПК к «кризису легитимности» — и это несмотря на то, что серьёзным протестом в стране даже не пахнет. Однако экономические аспекты карантина вряд ли могли ускользнуть от внимания тех журналистов, которым мешают отупеть только их туго набитые инвестиционные портфели, так что зерно истины в их предсказаниях всё же имеется. Действительно, несмотря на призыв правительства к изоляции, возможно, вскоре людям снова придётся собираться вместе для удовлетворения потребностей производства. По предварительным оценкам, в этом году эпидемия вызовет замедление роста ВВП Китая до 5%, что ниже прошлогоднего шестипроцентного роста — самого низкого за последние 30 лет. Некоторые аналитики предсказывают в первом квартале падение до 4% или даже ниже, что может привести мировую экономику к рецессии. Раньше невозможно было и помыслить, что придётся задаваться вопросом, как отреагирует мировая экономика, если Китай перестанет играть в ней свою привычную роль?

К чему в итоге приведёт Китай текущая ситуация, спрогнозировать сложно, но уже сейчас запустился редкий процесс: все вместе мы пытаемся осмыслить создавшуюся ситуацию. На данный момент от вируса пострадало более 436000 человек, но от ежедневной тревоги страдает 1,4 миллиарда людей, угодивших в западню бессмысленных самокопаний. Реальность, пропитанная липким страхом, ставит перед нами новые фундаментальные вопросы. Что будет со мной? С моими детьми, семьёй и друзьями? Хватит ли нам еды? Заплатят ли мне? Смогу ли я оплатить аренду? Кто несёт ответственность за всё происходящее? Странным образом эти индивидуальные переживания подобны тому, что чувствуешь во время массового протеста — такого, который в силу своей организованности, централизованности и особенно в силу вынужденной атомизации демонстрирует основные парадоксы сегодняшней политической жизни столь же наглядно, как массовые забастовки прошлого века вскрывали противоречия своего времени. Карантин хотя и лишён элемента коллективного действия, однако же, может влиять на психику и экономику не меньше реальной забастовки. Уже поэтому этот аспект требует осмысления.

Разумеется, гипотеза о неизбежном падении КПК — не что иное, как предсказуемые бредни, сочинительством которых так любят развлекать себя сотрудники The New Yorker и The Economist. Однако уже введены в действие стандартные протоколы цензурирования СМИ, в рамках которых открыто расистские обозреватели консервативных медиа противостоят толпе независимых авторов онлайн-изданий в полемике о негативных аспектах ориентализма и других аспектах идеологии. Эти дискуссии почти всегда описательны. В лучшем случае они касаются политики сдерживания и экономических последствий эпидемии, но не содержат глубокого анализа того, как появляются такие заболевания, не говоря уже о динамике их распространения. Даже этого недостаточно. Сейчас уже нет смысла демонстративно срывать маску со злодея, как какой-нибудь «Скуби-Ду в стране марксизма», просто чтобы показать, что — сюрприз! — источником коронавируса всё это время был капитализм. Это ничуть не более проницательно, чем прогнозы западных обозревателей, готовых трактовать любые факты как признаки скорой смены режима. Понятно, что во всём виноват капитализм, — но как конкретно социально-экономическая сфера взаимосвязана с биологической и какие более серьёзные выводы из этого можно сделать?

Prachatai / Flickr

Prachatai / Flickr

У нас есть две темы для размышлений. Во-первых, благодаря карантину мы имеем возможность разобраться, как именно капиталистическое производство взаимодействует с миром природы и почему последний невозможно понять в отрыве от общественных способов организации производства (ведь природа и производство не существуют отдельно друг от друга). Это напоминает нам о том, что коммунизмом достоин называться только тот политический строй, который способен трансформировать природное в политическое. Во-вторых, во время изоляции мы можем составить собственное мнение о текущем состоянии китайского общества. Некоторые вещи становятся заметными, только когда вся жизнь внезапно приостанавливается, чем волей-неволей вскрывает прежде скрытые противоречия. В этой статье мы осветим оба этих вопроса и покажем, каким образом капиталистическое накопление способствует зарождению подобных эпидемий, почему пандемия сама по себе является примером противоречия, обнажающего политический кризис, как она демонстрирует невидимые ранее векторы развития и взаимосвязи, а также служит ещё одним оправданием для дальнейшего внедрения систем контроля в повседневную жизнь.

Производство чумы

Вирус SARS-CoV-2, ставший причиной сегодняшней эпидемии, как и его предшественники SARS-CoV в 2003 году, а также птичий и свиной грипп ранее, — продукт порочной связи эпидемий с экономикой. Животные фигурируют в названиях этих болезней неслучайно: распространение новых болезней среди людей почти всегда происходит в результате так называемого зоонозного переноса, когда инфекции «перепрыгивают» с животных на человека. Передача вируса от одного вида другому обусловливается такими факторами, как пространственная близость и регулярность контакта — это создаёт благоприятную среду для форсированного развития заболевания. Когда меняется режим взаимодействия между людьми и животными, меняются и условия развития подобных заболеваний. Таким образом, под четырьмя печами Китая располагается другая, лежащая в основе всех промышленных узлов мира: эволюционный автоклав капиталистического сельского хозяйства и урбанизации, создающий идеальную среду для зарождения небывалых эпидемий катастрофического масштаба, их трансформации, стремительного распространения среди животных и агрессивного переноса на человеческую популяцию. К этому добавляются не менее интенсивные процессы на задворках экономики, где люди, в силу агроэкономических причин вынужденные всё глубже вторгаться в местные экосистемы, сталкиваются с «дикими» штаммами. Коронавирус, с его «диким» происхождением и внезапным распространением в индустриализированном и урбанизированном эпицентре мировой экономики, хорошо отражает сущность нашего времени — времени политико-экономических эпидемий.

Общий принцип процесса создания таких вирусов подробно описан биологами левых взглядов, такими, как Роберт Дж. Уоллес. В книге «Большие фермы производят большой грипп», выпущенной в 2016 году, он исчерпывающе объясняет связь между капиталистическим агропромышленным комплексом и этиологией недавних эпидемий — от SARS до Эболы. Вирусы можно разбить на две условные группы: в первую попадают те, которые зарождаются в центре агроэкономического производства, а во вторую — те, что возникают на его периферии. Прослеживая распространение вируса H5N1, «птичьего гриппа», Уоллес вычленил несколько ключевых факторов географии эпидемий, исходящих из центра производства:

Сельские ландшафты многих беднейших стран сегодня объединяет одна особенность: незаконное сельское хозяйство среди трущоб на окраинах поселений. Беспрепятственная передача вируса в уязвимых районах способствует увеличению числа генетических вариаций, которые повышают шансы H5N1 на развитие характеристик, позволяющих поражать человека. Распространяясь по трём континентам, стремительно эволюционирующий H5N1 также подстраивается под возрастающее многообразие социоэкологических условий, таких как местные комбинации преобладающих типов организмов-носителей, методов птицеводства и мер охраны здоровья животных.

Естественно, распространение вируса подстёгивают факторы, определяющие географию экономики капитализма: глобальный товарооборот и постоянная миграция рабочей силы. В результате чего появляется такой «тип стремительного популяционного отбора», благодаря которому перед вирусом открывается множество эволюционных путей в короткие сроки, что позволяет наиболее приспособленным штаммам опережать остальные.

Эта простая мысль уже стала лейтмотивом в мейнстримовых медиа: «глобализация» позволяет подобным болезням распространяться быстрее. Мы добавляем: сам процесс циркуляции товаров и рабочей силы также позволяет вирусу мутировать быстрее. Однако проблема возникает раньше, ещё до того, как передвижение людей и товаров повышает сопротивляемость болезней: сама логика капитализма способствует тому, что ранее изолированные или безвредные штаммы вирусов оказываются в предельно конкурентной среде, благоприятной для возникновения эпидемий. Их жизненный цикл ускоряется, они начинают быстро переходить от одного вида животных к другому и начинают развивать всё новые пути передачи заболеваний. Такие штаммы выделяются среди остальных именно благодаря своей вирулентности. Казалось бы, в абсолютном выражении развитие более вирулентных штаммов должно производить противоположный эффект: у вируса меньше времени на распространение из-за быстрой гибели носителя. Ярким примером этого принципа является обычная простуда (ОРВИ), которая, как правило, проходит довольно легко, что позволяет ей широко распространяться среди населения. Но иногда куда больший смысл имеет противоположная тактика: если в одном месте сконцентрировано множество носителей вируса, принадлежащих к одному виду, и особенно если жизненный цикл этих носителей уже сокращён по неким причинам, повышенная вирулентность становится эволюционным преимуществом.

Птичий грипп вновь может выступать показательным примером. Уоллес отмечает, что исследования «не выявили массовых высокопатогенных штаммов [гриппа] среди популяций диких птиц — главного источника практически всех подвидов гриппа». И напротив, популяции домашней птицы на промышленных фермах по очевидным причинам демонстрируют чёткую взаимосвязь со вспышками подобных заболеваний:

Выращивание генетических монокультур домашних животных снимает любые иммунные преграды, которые могли бы замедлить распространение заболевания. Увеличение популяций и скученность повышает скорость распространения. В условиях скученности реакция иммунитета подавляется. Высокие темпы производства, присущие любой промышленности, обеспечивают регулярное поступление восприимчивых организмов — то есть топливо для развития вирулентности.

Macau Photo Agency / Unsplash

Macau Photo Agency / Unsplash

Это прямое следствие высокой конкурентности индустрии приводит к заметным последствиям для биосферы: «Как только сельскохозяйственные животные достигают нужного веса, их забивают. Поэтому вирусы в их организмах должны размножаться как можно быстрее, чтобы быть переданными дальше».

Парадоксально, но попытки подавить вспышки заболеваний путём массового забоя (недавняя вспышка африканской чумы свиней, например, привела к сокращению мировых поставок свинины почти на четверть) могут повлечь за собой непреднамеренное повышение селекционного давления, тем самым стимулируя эволюцию высоковирулентных штаммов. И хотя подобные вспышки происходили среди сельскохозяйственных домашних животных и раньше — зачастую после войн или экологических катастроф, которые сами по себе ставят под угрозу популяции скота — повышение интенсивности и вирулентности этих заболеваний, несомненно, стало результатом распространения капиталистического производства.

История и этиология

Опустошительные заболевания следуют тенью за капиталистической индустриализацией, а иногда и опережают её. Очевидный пример последнего — появление чёрной оспы и других заразных заболеваний в Северной Америке — связан с физической удалённостью коренных американцев от Старого Света. Добравшись до Америки, эти болезни уже развили высокую степень вирулентности благодаря торговым путям докапиталистической эры и ранней урбанизации в Азии и Европе. Обратившись к Англии, где капитализм изначально возник в сельской местности в результате массового выселения крестьян и заселения земель монокультурами домашнего скота, мы увидим, что наиболее ранние случаи таких эпидемий имели явно капиталистическую природу. В XVIII веке Англия пережила три эпидемии: в 1709–1720, 1742–1760 и 1768–1786 годах. Все они возникали из-за скота, завезённого из континентальной Европы, где они стали жертвами обычных эпидемий докапиталистической эпохи, бушевавших после отгремевших войн. В Англии это происходило иначе: из-за небывалого скопления скота, болезни выкашивали популяции гораздо более стремительно, чем в Европе. Закономерно, что эти вспышки концентрировались вокруг крупных лондонских молочных заводов, где были идеальные условия для того, чтобы вирус становился всё более заразным.

В итоге все вспышки были подавлены путём своевременного выборочного забоя скота в небольших масштабах в сочетании с актуальными на тот момент санитарными мерами и научными методами — по сути, в наши дни борьба с эпидемиями осуществляется практически теми же способами. Позже это станет чёткой закономерностью, подобной традиционному течению экономического кризиса: череда всё более сильных потрясений ставит под угрозу всю систему, но в конце концов массовое жертвоприношение и достижения научно-технического прогресса спасают рынок и популяцию — в нашем случае это современные методы санитарного контроля и создание новых вакцин, которые зачастую появляются с небольшим опозданием, хотя и помогают зачистить территорию после разгрома.

Но пример из Англии, родины капитализма, следует дополнить объяснением того, как применение капиталистических сельскохозяйственных методик сказывается на экономической периферии. Хотя пандемии скота в раннекапиталистической Англии были успешно подавлены, последствия подобных эпизоотий в других регионах были куда более разрушительны. В качестве иллюстрации наиболее масштабного исторического катаклизма можно привести вспышку чумы крупного рогатого скота в Африке, разразившуюся в 1890-х годах. Дата неслучайна: болезнь широко распространилась в Европе благодаря развитию централизованного сельского хозяйства, но её удавалось сдерживать благодаря достижениям науки. Однако конец XIX века ознаменовался воцарением европейского империализма, апогеем которого стала колонизация Африки. В Восточную Африку чуму привезли итальянцы: в стремлении поравняться с другими империалистическими державами, они намеревались колонизировать Африканский Рог путем нескольких военных кампаний. Хотя эти походы по большей части были неудачными, именно они способствовали распространению болезни среди местных популяций скота, а затем и дальше в Южную Африку, где она уничтожила раннекапиталистическое колониальное сельское хозяйство и даже выкосила стада в поместье печально известного Сесила Родса, открыто провозглашавшего превосходство белой расы. Масштабные исторические последствия отрицать сложно: уничтожив 80–90% всего крупного рогатого скота, чума привела к небывалому голоду среди преимущественно животноводческих общин к югу от Сахары. Депопуляция повлекла за собой агрессивное завоевание саванны колючим кустарником — естественной средой обитания для мухи цеце, которая переносит сонную болезнь и препятствует выпасу скота. Из-за этого повторное заселение региона после разразившегося голода было весьма ограниченным, что позволило европейским колонизаторам продолжить завоевание континента.

Кроме того, что подобные эпидемии регулярно провоцировали кризисы сельского хозяйства и апокалиптические условия жизни, способствовавшие разрастанию капитализма, эти вспышки к тому же выкашивали пролетариат в центрах наибольшего развития индустриализации. Прежде чем мы приступим к обсуждению более поздних примеров, стоит ещё раз отметить, что вспышкa коронавируса не объясняется исключительно китайской спецификой.

Причину того, что в Китае (предположительно) возникает так много эпидемий, не следует искать в культуре. Она кроется в экономической географии.

Это становится совершенно очевидно, если мы сравним сегодняшний Китай с США или Европой той эпохи, когда там располагалось мировое производство и огромные массы людей работали на промышленность. Отличительные черты одни и те же: падёж скота в сельской местности, антисанитария и повсеместное загрязнение в городах. На этом акцентировали внимание прогрессивные либералы, выступавшие за улучшение условий жизни рабочего класса, что было блестяще отражено в романе Эптона Синклера «Джунгли», вызвавшем широкий общественный резонанс. Он был создан как летопись страданий рабочих-иммигрантов в мясоконсервной промышленности, однако вскоре его взяли на вооружение состоятельные либералы, обеспокоенные вопиющими нарушениями правил охраны труда и повальной антисанитарией, в условиях которой готовили их пищу.

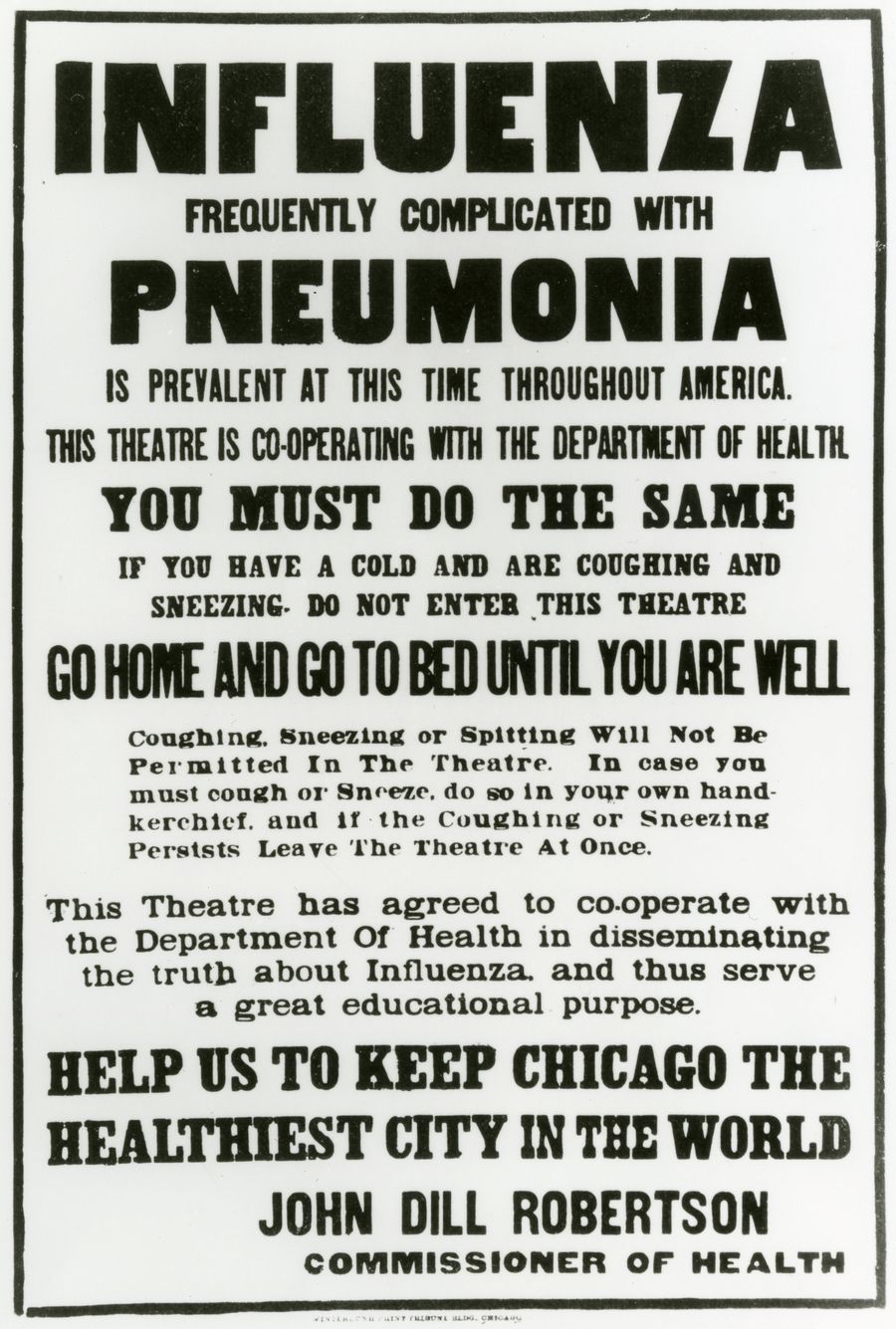

National Library of Medicine / Flickr

National Library of Medicine / Flickr

Аналогичное негодование либералов по поводу «нечистоплотности», со всем его скрытым расизмом, можно назвать рефлекторной идеологической реакцией большинства на политические аспекты таких событий, как эпидемии коронавируса или SARS. Но рабочие едва ли могут изменить условия своего труда. И что более важно, царящая на производстве антисанитария действительно ведёт к заражению продуктов — однако это лишь верхушка айсберга. Такие условия — норма для рабочих и жителей близлежащих рабочих поселений, и именно это вызывает ухудшение здоровья в масштабах всего населения и создаёт ещё более благоприятную среду для распространения болезней эпохи капитализма. Возьмём, к примеру, испанку — одну из самых смертоносных эпидемий за всю историю человечества и одну из первых вспышек гриппа H1N1, родственного вспыхнувшим позже свиному и птичьему гриппу. Долгое время считалось, что испанка качественно отличается от других вариаций гриппа, чем и объясняется высокая смертность. Хотя отчасти это верно (этот грипп, в отличие от других, вызывает гиперреакцию иммунной системы), в ходе более позднего анализа документов и исследований, посвящённых истории эпидемиологии, было установлено, что вирус H1N1 был, по всей видимости, не намного более вирулентным, чем другие штаммы. Столь высокий показатель смертности в результате заражения этим вирусом объясняется в первую очередь повсеместным недоеданием, перенаселённостью городов и общими антисанитарными условиями жизни в регионах, где свирепствовала болезнь. Всё это способствовало не только распространению самого гриппа, но и росту бактериальных суперинфекций [повторное заражение новым инфекционным заболеванием на фоне ещё не завершившегося инфекционного заболевания, вызванное другим микроорганизмом], проникающих в организм, уже подточенный вирусом.

Иными словами, хотя показатель смертности от испанки преподносится как результат непредсказуемой аберрации в эволюции вируса, такое количество жертв не в последнюю очередь объясняется и социально-бытовыми факторами. При этом толчком для стремительного распространения испанки стала глобальная торговля, а также повсеместные военные операции вокруг быстро меняющихся после Первой мировой войны империй. И снова мы встречаем знакомую историю возникновения смертоносного штамма: хотя его точное происхождение до сих пор не определено, сегодня принято считать, что изначально он появился среди домашних свиней или птицы, вероятнее всего, на территории Канзаса. Время и место говорят сами за себя, поскольку послевоенные годы, когда широкое применение получили всё более механизированные, фабричные методы производства, стали переломным моментом для сельского хозяйства Америки.

В 1920-х годах эти тенденции лишь усилились, и повсеместное применение таких технологий, как зерноуборочный комбайн, привело к постепенной монополизации и экологической катастрофе, что стало причиной кризиса Пыльного котла и последовавшей за ним массовой миграции. Практика содержания огромного количества домашнего скота на агропромышленных фермах получила распространение лишь позднее. Пока нормой были всё те же базовые формы сосредоточения животных и их интенсивной переработки, что некогда спровоцировали эпизоотии в Европе. Если вирусы, поражавшие домашний скот в Англии в XVIII веке, были первыми случаями заболеваний несомненно капиталистического происхождения, а вспышка чумы крупного рогатого скота в 1890-х годах в Африке — крупнейшим эпидемиологическим холокостом империализма, то испанку можно назвать первой эпидемией пролетариата.

Позолоченный век

Параллели с нынешней ситуацией в Китае налицо. COVID-19 нельзя рассматривать в отрыве от траектории развития страны в мировой системе капитализма в последние десятилетия и от того, как это развитие сказалось на формировании системы здравоохранения и здоровье населения в целом. Текущая эпидемия, хотя и вызвана новым заболеванием, похожа на другие кризисы здравоохранения, которые наступают почти с такой же регулярностью, как экономические, и так же освещаются в популярной прессе, будто это случайные события, «чёрные лебеди», непредсказуемые и беспрецедентные. В действительности кризисы здравоохранения повторяются в полном согласии с их беспорядочной циклической природой и вероятность их возникновения повышается благодаря целому ряду структурных противоречий, присущих логике производства и жизни пролетариата при капитализме. Как и испанка, коронавирус своим усилением и быстрым распространением обязан общему упадку базового здравоохранения. Но упадок был скрыт за ошеломительным экономическим ростом, за помпезностью сияющих городов и огромных заводов. Фактически расходы на такие общественные блага, как здравоохранение и образование, остаются в Китае крайне низкими, а основная часть государственного бюджета идёт на строительство мостов, дорог и выработку дешёвого электричества для нужд строительного производства.

При этом качество продукции на внутреннем рынке зачастую критически низкое. Десятилетиями китайская промышленность производит высококачественные дорогостоящие товары, например, айфоны и компьютерные микросхемы, отвечающие высшим международным стандартам и предназначенные для экспорта на мировой рынок. Стандарты для тех же товаров на внутреннем рынке — крайне низкие, что регулярно приводит к скандалам и порождает глубокое недоверие населения. Во всём этом отчётливо слышатся отголоски «Джунглей» Синклера и других летописей Позолоченного века США. Молоко с содержанием меламина стало самым громким за последние годы эпизодом: в 2008 году десятки грудных детей погибли и десятки тысяч попали в больницу (хотя, вероятно, отравлены были сотни тысяч). С тех пор подобные скандалы возникали в обществе регулярно. Например, в 2011 году, когда выяснилось, что в ресторанах по всей стране для готовки используется «сточное масло» из жироуловителей, или в 2018, когда некачественные вакцины привели к смерти нескольких детей, а затем и в 2019, когда десятки людей попали в больницы из-за поддельных вакцин против ВПЧ. Менее громких историй в стране ещё больше — они составляют повседневную жизнь любого китайца: порошковый суп быстрого приготовления, в который, чтобы не допускать повышения цен, добавляли мыльную стружку; частные предприниматели, торгующие тушами свиней, погибших от невыясненных причин; городские слухи о том, в каких из уличных ларьков не стоит закупаться — точно станет плохо.

До того, как Китай стал частью мировой капиталистической системы, услуги здравоохранения в стране оказывались бесплатно — либо в поликлиниках при предприятиях, либо в небольших (как правило, сельских) больницах, где работало множество «босоногих докторов». Успехи социалистического здравоохранения, как и успехи в сфере общеобразовательной подготовки и повышения грамотности, были настолько впечатляющими, что даже самым жёстким критикам приходилось их признавать. Шистосомоз, веками одолевавший страну, в большинстве регионов был побеждён (правда, когда социалистическая система здравоохранения начала разваливаться, болезнь снова развернулась в полную силу). Детская смертность резко упала, и, даже несмотря на голод, сопровождавший Большой скачок, в период с 1950 года до начала 1980-х продолжительность жизни выросла с 45 до 68 лет. Широко распространилась практика вакцинации и общие санитарные меры, а основная информация о правильном питании и здравоохранении, как и наиболее необходимые лекарства, стали доступны абсолютно всем. Система «босоногих докторов» способствовала распространению базовой, хотя и недостаточной медицинской грамотности среди огромной части населения, тем самым способствуя формированию надёжной народной системы здравоохранения в условиях жестокой нищеты. Не стоит забывать, что всё это происходило в то время, когда по уровню дохода на душу населения Китай был беднее любой из сегодняшних африканских стран к югу от Сахары.

С тех пор халатное отношение и приватизация медучреждений привели эту систему в упадок, особенно остро проявившийся именно в тот момент, когда из-за стремительной урбанизации и нерегулируемого промышленного производства бытовых и продовольственных товаров общее здравоохранение требуется как никогда раньше, не говоря уже о нормах производства продуктов питания и медикаментов, а также обеспечения безопасности. По данным ВОЗ, сегодня расходы Китая на здравоохранение составляют 323 доллара США на душу населения. Это мало даже по сравнению с другими странами с сопоставимым ВВП и составляет примерно половину от тех сумм, которые тратят на здравоохранение Бразилия, Беларусь и Болгария. Государственное регулирование либо вообще отсутствует, либо представлено минимально, что приводит к многочисленным скандалам, как те, что описаны выше. Последствия же этой ситуации сильнее всего отражаются на сотнях миллионов рабочих-мигрантов: их право на базовое медицинское обслуживание полностью исчезает, стоит им покинуть родное село (где, по системе хукоу, они прописаны постоянно, независимо от фактического места пребывания — и это означает, что у них не будет доступа к государственным ресурсам в любом другом месте).

По официальной версии, в конце 1990-х годов систему общественного здравоохранения должны были заменить частично приватизированной системой (хотя и управляемой государством), в рамках которой совместные взносы работодателя и работника гарантировали медицинское обслуживание, пенсионные и страховые выплаты. Однако эта схема социального страхования остаётся систематически недофинансированной. Дошло до того, что работодатели зачастую просто игнорируют обязательные отчисления, и это вынуждает большинство рабочих выплачивать их из собственного кармана. Согласно последним данным государственной статистики, лишь у 22% рабочих-мигрантов есть базовая медицинская страховка. При этом отсутствие отчислений со стороны работодателя объясняется не коррумпированностью отдельных злокозненных начальников, а тем, что слабые показатели рентабельности попросту не оставляют места для социального обеспечения. По нашей оценке, выплата недостающих сумм социального страхования в таком крупном промышленном узле, как Дунгуань, привела бы к сокращению прибыли предприятий наполовину и обанкротила бы многие компании. Чтобы компенсировать эти огромные пробелы, Китай учредил минимальную вспомогательную схему медицинского страхования для пенсионеров и индивидуальных предпринимателей, в рамках которой одному человеку выплачивается в среднем несколько сотен юаней в год.

Многострадальная система здравоохранения порождает ужасающие общественные волнения. Каждый год от рук разъярённых пациентов или, ещё чаще, родственников умерших во время лечения больных, погибает несколько медработников и десятки получают травмы. Последнее на данный момент нападение произошло в канун Рождества: в Пекине врач был заколот насмерть сыном пациентки, который считал, что его мать умерла в больнице в результате халатного отношения. Согласно опросу среди врачей, насилие на рабочем месте пережили 85% — поражающее воображение число; по данным другого опроса, проведённого в 2015 году, за предыдущий год 13% врачей в Китае подвергались физическим нападениям. Китайские врачи принимают в четыре раза больше пациентов, чем врачи в США, и при этом получают менее 15 000 долларов в год — меньше среднего дохода на душу населения (16 760 долларов), тогда как в США средняя зарплата врача (около 300 000 долларов) почти в пять раз больше среднего дохода на душу населения (60 200 долларов). В блоге Лу Юю и Ли Тингью, посвящённом отслеживанию массовых беспорядков (блог был закрыт в 2016 году, а его создатели — арестованы), каждый месяц выкладывали информацию как минимум о нескольких забастовках медработников. В 2015 году — последний год, когда удалось собрать данные за все 12 месяцев — произошло 43 подобных инцидента. Кроме того, каждый месяц они регистрировали десятки «акций [протеста], связанных с некачественным лечением», — такие акции устраивали члены семей пациентов, и в 2015 году они проводились 368 раз.

PK Bazaar / Flickr

PK Bazaar / Flickr

Если у населения нет возможности пользоваться услугами здравоохранения, неудивительно, что COVID-19 распространился столь быстро. Учитывая, что новые заразные болезни появляются в Китае каждые пару лет (иногда и чаще), сложившаяся ситуация как нельзя лучше способствует развитию эпидемий. Как и в случае с испанкой, неудовлетворительное состояние общественного здравоохранения в среде пролетариата помогло вирусу сначала усилиться, а затем стремительно распространиться. Но повторим: вопрос не только в распространении. Необходимо понять, каким образом этот вирус вообще появился на свет.

Дикой природы больше нет

Нынешняя вспышка имеет более размытое происхождение, чем случаи свиного и птичьего гриппа, чётко связанные с агропромышленными комплексами. С одной стороны, источник коронавируса до сих пор точно не известен. Возможно, он передался людям от свиней, которые, наряду с другими домашними и дикими животными, продаются на мокром рынке Уханя. Судя по всему, именно этот рынок является эпицентром вспышки, и если это так, случай COVID-19 имеет больше сходства с вышеприведёнными болезнями, чем может показаться на первый взгляд. Однако более вероятно, что вирус изначально развился у летучих мышей или змей — а эти виды обычно добываются в дикой природе. И в этом случае можно проследить связь с прошлыми вспышками: снижение поставок свинины, как и доверия к её качеству, из-за африканской чумы свиней привело к росту спроса на другие виды мяса, который удовлетворялся именно на мокрых рынках. Но не имея данных, свидетельствующих о прямой связи с промышленным животноводством, можно ли утверждать, что описанные экономические процессы действительно сыграли свою роль и в сегодняшней вспышке?

Наш ответ: да, но косвенно. Снова обратимся к Уоллесу, который приводит не один, а два основных способа формирования и распространения всё более смертоносных эпидемий посредством капитализма. Первый из них, о котором мы уже говорили выше, — это вариант прямого промышленного происхождения, когда вирусы рождаются в индустриальной среде, полностью подчинённой капиталистической логике. Второй вариант — косвенный, и причины его кроются в экспансии капиталистических предприятий в районы, удалённые от промышленных центров, откуда ранее не известные вирусы, развивающиеся в диких популяциях, распространяются по мировым сетям капитала. Эти два варианта, разумеется, связаны между собой, но появлением нынешней эпидемии мы, похоже, обязаны именно второму. В нашем случае повышение спроса на туши диких животных для употребления в пищу, медицинского применения или для иных культурно значимых целей (как в случае с верблюдами и ближневосточным респираторным синдромом, MERS) способствует образованию новых глобальных сетей оборота товаров, добытых «из дикой природы». В других случаях уже существующие цепочки ценности агроэкологических товаров просто поглощают ранее не освоенные области, меняя местные экосистемы, а вместе с ними и способы взаимодействия людей с остальным миром.

Уоллес высказывается об этом предельно ясно. Он говорит о нескольких процессах, в результате которых более тяжёлые заболевания развиваются независимо даже от самих вирусов, уже существующих в «естественной» среде. Расширение промышленного производства «может подтолкнуть диких животных и растения глубже в последние из нетронутых цивилизацией районов, где эти виды могут столкнуться с ещё большим разнообразием потенциально протопандемических патогенов». Другими словами, по мере того, как потребность в накоплении капитала приводит к захвату новых территорий, животные вытесняются в менее доступные районы, где они контактируют с ранее изолированными штаммами болезней, и всё это на фоне того, как сами животные превращаются в товар, ведь «в систему сельскохозяйственного товарооборота запрягают даже наименее поддающиеся одомашниванию виды». Аналогичным образом, из-за расширения промышленности люди оказываются ближе к животным и их ареалам обитания, что «может усилить взаимодействие (и его избыточность) между популяциями диких животных и сельскими районами, подвергающимися урбанизации». Это, в свою очередь, даёт вирусам больше возможностей и ресурсов для мутаций, повышающих их способность заражать человека, в результате чего растёт вероятность биологического переноса. В любом случае, промышленную географию нельзя чётко разделить на городскую и сельскую, ведь даже монополизированный агропромышленный комплекс использует как крупные, так и мелкие фермерские хозяйства: «на небольшом участке подрядчика [крупной агропромышленной фермы], расположенном вдоль кромки леса, сельскохозяйственное животное может заразиться патогеном, после чего отправиться обратно на перерабатывающее предприятие на окраине большого города».

На самом деле, «естественная» среда уже полностью поглощена глобальной капиталистической системой, которая преуспела в изменении базовых климатических условий и опустошении стольких докапиталистических экосистем, что оставшиеся функционируют уже совсем не так, как раньше. Согласно Уоллесу, ещё один фактор появления новых вирусов — истребление природных систем, так как это разрушает их «комплексное устройство, которое препятствует распространению заболеваний». Неверно было бы рассматривать подобные регионы как природную «периферию» капитализма. Капитализм распространён повсеместно и охватывает все сферы жизни. Он больше не граничит с естественной, некапиталистической сферой за его пределами, поэтому не существует и логики развития, по которой «отсталые» страны следуют за авангардом, ведущим их вперёд по пути повышения благосостояния, как не существует и истинно дикой природы, которую можно было бы сохранять в первозданном состоянии. Вместо этого у капитала есть лишь подчинённые ему регионы, полностью включённые в мировые цепочки ценности. Социальные концепции от мнимого «трайбализма» до возрождающихся антимодернистских религий фундаменталистского толка — полностью продукты современности, которые де-факто почти всегда искусственно и совершенно неприкрыто насаждаются на мировых рынках. То же самое можно сказать и об образующихся при этом био- и экосистемах, поскольку «заповедные» области фактически неотделимы от глобальной экономики: как в абстрактном смысле зависимости от климата и связанных с ним экосистем, так и в прямом смысле включённости в глобальные цепочки ценности.

Такая ситуация создаёт условия, необходимые для трансформации «диких» вирусных штаммов в пандемии мирового масштаба. Но COVID-19 — даже не худший из них. Идеальным примером описанного нами базового принципа, как и глобальной опасности, является Эбола — показательный пример уже существующего «вирусного фонда», который переходит на человеческую популяцию. По имеющимся данным, изначальными носителями этого вируса стали несколько видов летучих мышей, обитающих в Западной и Центральной Африке, которые переносят его, не заболевая, в отличие от других диких млекопитающих, например, приматов и хохлатых антилоп, которые периодически контактируют с вирусом, после чего в их популяциях происходят стремительные вспышки геморрагической лихорадки Эбола с высоким показателем смертности. Этот вирус крайне интенсивно сокращает жизненный цикл всех заражённых видов, кроме вида-носителя. Человек может заразиться при контакте с любыми из этих диких животных, и последствия такого заражения будут катастрофическими. Отгремело уже несколько крупных эпидемий с чрезвычайно высоким уровнем смертности, почти всегда превышающим 50%. Крупнейшая зарегистрированная вспышка этого заболевания продлилась с 2013 по 2016 год унесла жизни 11 0000 человек в нескольких западноафриканских странах. Уровень смертности пациентов, госпитализированных тогда, составлял 57–59%, а среди людей, не имеющих доступа к больницам — ещё выше. За последние годы было разработано несколько вакцин от этого заболевания. Однако из-за неповоротливых механизмов лицензирования лекарств, строгих законов, защищающих интеллектуальную собственность, а также из-за того, что мало где имеется нормальная медицинская инфраструктура, вакцины не слишком помогают в сдерживании самой длительной в истории эпидемии Эболы, которая происходит на наших глазах в Демократической Республике Конго.

Чаще всего болезнь преподносится так, будто она сродни природному катаклизму: в лучшем случае её называют стихийной, в худшем вину возлагают на «нечистоплотность» культурного быта живущих в лесах бедняков. Однако сроки двух крупнейших вспышек (в 2013–2016 годах в Западной Африке и с 2018 года по настоящее время в ДРК) — не случайны. Обе произошли именно в те периоды, когда расширение сырьевых отраслей промышленности вытесняло автохтонные народы глубже в лес и вместе с тем разрушало местные экосистемы. Фактически это происходило и в более давних случаях эпидемий, так, по словам Уоллеса, «каждую вспышку лихорадки Эбола можно связать с изменениями землепользования в результате изменения движения капитала, включая первые случаи заболевания в 1976 году в Нзаре (Судан) на заводе по производству хлопка, финансируемом Британией». Аналогично, вспышки 2013 года в Гвинее произошли сразу после того, как новое правительство открыло страну мировым рынкам и продало большие участки земли международным агропромышленным конгломератам. Судя по всему, наибольший вред наносит индустрия пальмового масла, печально известная своим вкладом в вырубку лесов и разрушение экологических сообществ по всему миру: пальмовые монокультуры не только истощают устойчивое экологическое разнообразие, способное останавливать распространение вирусов, но и в буквальном смысле привлекают те виды летучих мышей, которые служат естественным «резервуаром» для вируса.

Кроме того, продажа больших участков земли коммерческим агролесоводческим компаниям влечёт за собой как выселение жителей, так и уничтожение местных форм производства и уборки урожая. Это часто не оставляет малоимущим сельским жителям другого выбора, кроме как углубиться в лес, раз их традиционные связи с экосистемой были разрушены. В результате они вынуждены всё больше охотиться или поставлять на мировой рынок местные растения и древесину. Затем они становятся мишенью для праведного гнева мировых природоохранных организаций, которые называют их не иначе, как «браконьерами» и «черными лесорубами» и обвиняют их в истреблении лесов и целых экосистем — то есть ровно в том, что и вынудило их изменить образ жизни и уйти в лес. Нередко получается и того хуже: например, в Гватемале, где антикоммунистические вооружённые формирования, оставшиеся после гражданской войны, были преобразованы в «зелёные» службы охраны правопорядка, задачей которых стала «защита» лесов от нелегальной вырубки, охоты и оборота наркотиков — единственному заработку, оставшемуся коренному населению. Местным пришлось заняться этим из-за жестоких репрессий со стороны всё тех же вооружённых формирований во время войны. С тех пор эта политика повторялась по всему миру. В богатых странах её активно продвигали посты в социальных сетях (иногда даже со «случайными» видео), в которых казнь «браконьеров» якобы «зелёными» силами безопасности преподносилась как достижение.

Сдерживание болезни как практика государственного управления

COVID-19 захватил внимание всего мира с небывалой силой. Конечно, и лихорадка Эбола, и птичий грипп, и SARS получили свою долю медиа-истерии. Но новая эпидемия особенно долго привлекает внимание СМИ. Это можно частично объяснить беспрецедентно масштабной реакцией китайского правительства, результат которой демонстрируют эффектные снимки опустевших мегаполисов, ярко контрастирующие со стандартным представлением о Китае как о перенаселённой, чрезвычайно загрязнённой стране. Реакция властей также стала благодатным источником для привычных рассуждений о неизбежном политическом или экономическом крахе КНР, особенно актуальных на фоне неутихающих конфликтов коммерческой войны с США. В итоге всё это, помноженное на стремительное распространение вируса, даёт настоящую мировую угрозу, несмотря на невысокий коэффициент смертности.

При внимательном рассмотрении реакция государства поражает тем, как её показали в СМИ: будто это театрализованная генеральная репетиция перед полной мобилизацией для подавления национального восстания. Это позволяет оценить репрессивные возможности китайского государственного аппарата, но при этом также выставляет на обозрение его глубинную несостоятельность, столь острую потребность опираться на сочетание тотальной пропаганды, льющейся по всем каналам массовой информации, и добровольной — без законных обязательств — мобилизации населения. И в китайской, и в западной пропаганде отмечается реальная эффективность принудительного карантина. При этом в китайских СМИ она подаётся как успешное правительственное вмешательство в чрезвычайной ситуации; в западных — как очередной пример тоталитарной экспансии антиутопического китайского государства. Скрытая правда заключается в том, что сама строгость мер говорит о внутренней несостоятельности государственного аппарата, который всё ещё находится в процессе формирования.

Это приоткрывает перед нами сущность китайского государства и демонстрирует, каким образом оно разрабатывает инновационные технологии контроля за населением и реагирования в кризисных ситуациях — технологии, которые можно применять даже в условиях неполноты или отсутствия бюрократического аппарата. При этом неорганизованность власти дает ещё более любопытное (хотя и гипотетическое) представление о возможных способах реагирования правящего класса любой страны на масштабный кризис и активные народные волнения — явления, вызывающие те же проблемы даже в наиболее функциональных государствах.

Экспансии коронавируса во многом способствовала недостаточная связь между разными уровнями правительства: подавление «распускающих слухи» врачей местными властями вразрез с интересами центрального правительства, неэффективные механизмы сбора данных в больницах, крайне низкое качество базового медицинского обслуживания — вот лишь несколько примеров. Тем временем в некоторых регионах органы местного самоуправления — чуть раньше или позже — вернулись к нормальному режиму работы практически без каких-либо санкций со стороны центрального правительства (кроме Хубэя, эпицентра эпидемии). Пока что непонятно, чем руководствовались власти, принимая решение о том, какие из портов снова начнут работать и в каких районах возобновится производство. Но этот непредвиденный карантин означает, что протяжённые междугородные логистические сети по-прежнему не функционируют, так как любое местное правительство может просто останавливать поезда и грузовики на границе своего региона. На этом базовом уровне несостоятельность центрального правительства Китая вынудила его бороться с вирусом, как с народными восстаниями — то есть начать гражданскую войну против невидимого врага.

Государственная бюрократическая машина заработала на полную мощность 22 января, когда власти распространили режим чрезвычайного положения на всю провинцию Хубэй и объявили о юридических полномочиях на открытие карантинных баз, привлечение любых работников и изъятие любых транспортных средств и иных объектов, которые могут потребоваться для сдерживания болезни, а также на организацию блок-постов и контроль дорожного движения (тем самым придав законный статус ситуации, которая, как было известно властям, сложилась бы и без их участия). Другими словами, полномасштабное развёртывание государственных ресурсов фактически началось с призыва добровольцев.

С одной стороны, столь крупная катастрофа будет проверкой на прочность для любого государства (сравним, например, с реагированием властей на ураганы в США). С другой стороны, это вписывается в стандартный сценарий государственного управления в КНР: в условиях нехватки эффективных официальных структур, иерархически организованных вплоть до регионального уровня, центральным властям приходится полагаться на всенародные призывы к мобилизации чиновников и простых граждан, а также на карательные меры (выставляемые как меры борьбы с коррупцией), применяемые постфактум к тем, кто реагировал наименее активно. Оперативную реакцию мы видим только в отдельных регионах, на которых центральная власть концентрирует основную долю своих сил и внимания — в данном случае это провинция Хубэй и в частности Ухань. К утру 24 января, через месяц после того, как новый штамм коронавируса обнаружили впервые, город уже был полностью закрыт, прибытие и отправление любых поездов было запрещено. Чиновники от здравоохранения заявили, что подчинённые им структуры вправе обследовать и отправлять на карантин любого по своему усмотрению. Кроме крупных городов провинции Хубэй, десятки других городов по всей стране, включая Пекин, Гуанчжоу, Нанкин и Шанхай, ввели режим изоляции различной степени строгости, распространяющийся на людей и товары, курсирующие в их границах.

Michael Kowalczyk / Flickr

Michael Kowalczyk / Flickr

В некоторых населённых пунктах были приняты собственные, довольно странные и суровые меры. Наиболее устрашающие имели место в четырёх городах провинции Чжэцзян, где тридцати миллионам человек выдали специальные паспорта, которые позволяют одному-единственному члену семьи выходить из дома, и не чаще, чем раз в два дня. В городах Шэньчжэнь и Чэнду выпустили приказ, согласно которому вводится изоляция целых районов города, а также допускается 14-дневный карантин отдельных многоквартирных зданий, если в них будет обнаружен хотя бы один подтверждённый случай заболевания. Тем временем сотни людей задерживают или штрафуют за «распространение слухов» о болезни, а некоторых из тех, кто выбирается из карантинной зоны, арестовывают и приговаривают к длительному тюремному заключению — при этом в самих тюрьмах свирепствует жесточайшая вспышка, так как сотрудники не способны изолировать больных даже в условиях, специально созданных для изоляции. Это те же самые отчаянные и агрессивные меры, которые принимают в крайних случаях для борьбы с повстанческими силами, и больше всего они напоминают колониальный оккупационный режим в таких странах, как Алжир или, с некоторых пор, Палестина. Но никогда раньше подобные меры не принимались в таких масштабах и в таких огромных городах, где проживает большая часть населения планеты. Резкое ужесточение политики можно расценивать как своего рода урок для тех, кого привлекает идея мировой революции — в сущности это учения на случай подобных событий.

Несостоятельность

Преимущество нынешних драконовых мер — в их гуманитарном характере. Правительство КНР способно мобилизовать больше граждан для помощи в бесспорно благородном деле — пресечении вируса. Но у жестких политических мер всегда есть и негативные последствия. В конце концов, подавление восстания — это отчаянное средство, к которому прибегают лишь в тех случаях, когда более открытая политика завоевания, умиротворения и экономической интеграции оказывается невозможной. Это дорогостоящая, неэффективная, оборонительная война, обнажающая глубинную несостоятельность любой власти — будь то французские колонизаторы, американская империя, постепенно утрачивающая своё господствующее положение, или кто угодно ещё. Результатом закручивания гаек почти всегда является повторное восстание, ещё более кровопролитное на фоне неудачного первого акта и от этого ещё более безрассудное. Конечно, карантин нельзя расценивать как прямую аналогию гражданской войны и подавления повстанческих сил. Но и в нашем случае ужесточение мер срикошетило по особой траектории. Несмотря на все усилия, которые правительство приложило, чтобы контролировать поток информации и транслирование пропаганды во всех возможных СМИ, именно по этим каналам в основном и распространяются массовые волнения.

7 февраля новость о смерти доктора Ли Вэньляна, одного из первых, кто начал публично высказываться об опасности вируса, потрясла людей, запертых в тесноте своих домов по всей стране. Ли был одним из восьми врачей, задержанных полицией в начале января за распространение «ложной информации», ещё до того, как он сам заразился коронавирусом. Его смерть вызвала возмущение интернет-пользователей, а правительство Уханя было вынуждено выразить свои соболезнования. Граждане начали осознавать, что государство состоит из некомпетентных чиновников и бюрократов, понятия не имеющих, что делать, но не забывающих играть роли сильных управленцев. Это стало совсем очевидно, когда мэр Уханя Чжоу Сяньван на государственном телевидении признал, что его правительство скрывало критически важную информацию о вирусе уже после начала эпидемии. Напряжение, спровоцированное эпидемией и мобилизацией, открыло глаза населения на то, как уродливо настоящее лицо правительства за хлипкой маской тоталитаризма. Иными словами, нынешние условия обличают фундаментальную несостоятельность китайского государства перед всё большим количеством людей, которые раньше принимали правительственную пропаганду за чистую монету.

Подпись под видео: «Местные о пропаганде «инфекционного контроля» в Ухане со стороны КПК: "Они приходят сюда каждый день, только чтобы сделать групповое фото с флагом Партии"; "Сразу после фото они сняли защитные комбинезоны. Он протирает комбинезоном свою машину!"; "Он только что выбросил свой защитный комбинезон в мусорку!"

Подпись под видео: «Местные о пропаганде «инфекционного контроля» в Ухане со стороны КПК: "Они приходят сюда каждый день, только чтобы сделать групповое фото с флагом Партии"; "Сразу после фото они сняли защитные комбинезоны. Он протирает комбинезоном свою машину!"; "Он только что выбросил свой защитный комбинезон в мусорку!"

Видео, снятое жителем Уханя и просочившееся в западный интернет через гонконгский аккаунт в Твиттере — идеальный пример того, как власти Китая реагируют на такие ситуации. На видео группа людей, которые выглядят как врачи или сотрудники службы экстренного реагирования, на них полная защитная экипировка, и они фотографируются с китайским флагом. Человек, снимающий видео, рассказывает, что они приходят к этому зданию каждый день для фотосессий. Далее мы наблюдаем, как эти люди снимают защитную одежду и остаются на месте ещё какое-то время, чтобы поболтать и выкурить по сигарете; одним из костюмов даже протёрли автомобиль. Перед тем как уехать, один из мужчин запросто выбрасывает защитный комбинезон в ближайший мусорный бак, даже не позаботившись о том, чтобы затолкать его подальше от посторонних глаз. Такие видео быстро расходятся по сети, прежде чем их удаляют по соображениям цензуры — они как маленькие дырочки в тонком бумажном заднике разыгрываемого государством спектакля.

На более фундаментальном уровне карантин уже спровоцировал первую волну экономических последствий для повседневной жизни простых людей. О макроэкономической стороне этого процесса сказано уже много: резкое замедление экономического роста Китая угрожает новой мировой рецессией, особенно в сочетании с текущей стагнацией в Европе и недавним падением одного из главных экономических показателей США, отражающим внезапный спад деловой активности. Во всём мире китайские компании и организации, чья деятельность зависит от китайского производства, вдруг обратились к внутренним положениям о форс-мажорных ситуациях, которые предусматривают задержку в выполнении обязательств или их аннулирование для обеих сторон договора, если выполнение договора «не представляется возможным». Хотя пока это кажется маловероятным, одна только возможность такого развития событий уже вызвала целый поток требований о восстановлении производства по всей стране. Однако экономическая активность возобновилась лишь фрагментарно: в некоторых регионах все предприятия работают в нормальном режиме, тогда как в других производство было приостановлено на неопределённый срок.

Guido van Nispen / Flickr

Guido van Nispen / Flickr

Другие последствия менее заметны, хотя, пожалуй, гораздо более значимы. Многие рабочие-мигранты, включая тех, кто остался в городе трудоустройства на новогодние каникулы или тех, кому удалось вернуться до введения режимов изоляции, сегодня оказались в подвешенном состоянии. В Шэньчжэне, где мигранты составляют большую часть населения, местные жители сообщают о росте числа бездомных, которые не выглядят так, будто прожили на улице долгое время, скорее наоборот: они всё ещё носят относительно приличную одежду и пока не знают, где лучше ночевать и где достать еду. Зарегистрирован рост мелких краж внутри зданий, в основном крадут продукты питания, доставляемые к дверям жильцов на карантине. Рабочие повсеместно теряют зарплату из-за простоя производства. Наиболее благоприятным вариантом на время приостановки работы является карантин в общежитиях, как на на заводе Foxconn в Шэньчжене, где вновь прибывших работников оставляют дома на одну-две недели, выплачивают примерно треть их обычной зарплаты, а затем снова допускают к работе на производственной линии. Менее прибыльным компаниям такой вариант недоступен, а попытка правительства предложить мелким предприятиям новые линии кредитования под низкий процент скорее всего не приведёт к существенным результатам. В некоторых случаях вирус, видимо, просто ускоряет уже существующие тенденции к перемещению производства — так, например, Foxconn расширяет свои заводы во Вьетнаме, Индии и Мексике, чтобы компенсировать замедление темпов в связи с вирусом в Китае.

Гротескная война

Сумбурная реакция на появление вируса, попытки опереться на карательные меры, чтобы не допустить распространение заболевания, неспособность правительства эффективно координировать местные власти, соблюдая баланс между карантинными мерами и нуждами производства — всё это указывает на полную некомпетентность государственного аппарата. Если администрация Си Цзинпина действительно сфокусирована в первую очередь на вопросах государственного строительства, как о том говорит наш коллега, то выходит, что огромная часть этой работы всё ещё не проделана. С другой стороны, если рассматривать кампанию против COVID-19 как учения на случай восстания, следует отметить, что центральное правительство способно обеспечить эффективную координацию действий только в эпицентре, то есть в Хубэе, а в других провинциях — даже в таких богатых и уважаемых местах как Ханчжоу меры централизованного реагирования выглядят весьма нескоординированно и вызывают ощущение безысходности. Эту картину можно воспринимать двояко: во-первых, как показатель слабостей, прячущихся за резкой реакцией государственной власти, и во-вторых, как предостережение об угрозе, создаваемой рассогласованными и иррациональными действиями на местах при перегруженном центральном государственном аппарате.

Это важные уроки для нашей эпохи, когда разрушение, спровоцированное нескончаемым накоплением, распространилось как вверх — на глобальную климатическую систему, так и вниз — на микробиологические основы жизни на Земле. Такие кризисы будут лишь учащаться. Затяжной упадок капитализма всё меньше связан лишь с экономикой, а это значит, что всё новые и новые эпидемии, периоды голода, наводнения и другие «природные» катаклизмы будут служить оправданием для усиления государственного контроля, а меры реагирования на эти кризисы будут использованы для отработки новых, ещё не проверенных инструментов подавления внутренних восстаний. В последовательной коммунистической политике следует учитывать оба этих факта. На теоретическом уровне это предполагает осознание того, что критика капитализма всегда будет неконструктивна, если не будет подкреплена достижениями естественных наук. На уровне практики это подразумевает, что жизнеспособным политическим проектом в наше время будет лишь тот, который сможет сориентироваться в условиях мировой экологической и микробиологической катастрофы и функционировать в состоянии постоянного кризиса и раздробленности.

Перед нами проступают очертания пейзажа: конец зимы в закрытом на карантин Китае, пустые улицы присыпаны тончайшим слоем нетронутого снега, лица в окнах домов, освещаемые экранами смартфонов. Улицы перегорожены. Там и тут дежурят медработники, полицейские, дружинники или просто нанятые актёры. Они поднимают флаги, говорят: «Не забудьте надеть маску», и отправляют вас домой. Это социальная инфекция, так что нет ничего удивительного в том, что единственный способ бороться с ней на столь поздней стадии — развязать гротескную войну с самим социумом. Не собирайтесь вместе, не сейте хаос. Но хаос вполне может родиться из изоляции. Пока доменные печи остывают, а тлеющие угли превращаются в холодный белоснежный пепел, из ручейков отчаяния, которые уже породил этот карантин, постепенно собирается оглушительный водопад хаоса, который будет так же трудно сдержать, как и распространение этого социального заражения.

Перевод: Анна Рабкина, Йорген Гриссел

Редакторы: Оксана Половинкина, Илья Эш

Комментарии

ГЛАВНОЕ "На уровне практики это подразумевает, что жизнеспособным политическим проектом в наше время будет лишь тот, который сможет сориентироваться в условиях мировой экологической и микробиологической катастрофы и функционировать в состоянии постоянного кризиса и раздробленности."

Отправить комментарий