Детский взгляд, стальной ум, беззащитность и железная воля. Какой была Марина Цветаева в воспоминаниях современников?

Женщина с железными нервами и растерянным взглядом, хамоватая и влюбчивая, страстная курильщица и кофеманка — такой Марину Цветаеву вспоминают родные и друзья. В юбилей поэтессы филолог Наталья Стрельникова по литературным мемуарам скрупулезно восстанавливает образ Цветаевой — матери, жены, подруги, соперницы, поэтессы. Из-за чего Марина, стойко переживавшая нищету, аресты и смерть близких, могла расплакаться навзрыд? Что она не терпела в людях и зачем придумывала себе любовников? Как именно Цветаева писала стихи и каким человеком была на самом деле?

Цветаева с дочкой

Марина Ивановна Цветаева родилась 26 сентября (8 октября) 1892 года в Москве и первые годы жизни прожила в Трехпрудном переулке (дом не сохранился). Покончила с собой 31 августа 1941 года в неполные 49 лет будучи в эвакуации в Елабуге. Через полтора месяца после самоубийства Марины расстреляют ее мужа Сергея Эфрона, а через три года на фронте погибнет ее сын Георгий (Мур). Останется дочь Ариадна, которая лишь через несколько лет узнает, что случилось с ее матерью и отцом, а сама переживет 15 лет лагерей.

Марина Цветаева сохранилась в памяти современников неоднозначной фигурой. Ей вменяли равнодушие и холодность и одновременно восхищались ее работоспособностью и страстной увлеченностью поэзией.

«Сочетание надменности и растерянности»

В 1910 году Максимилиан Волошин писал в стихотворении «Марине Цветаевой»:

Почему скрывает чепчик черный

Чистый лоб, а на глазах очки?

Я заметил только взгляд покорный

И младенческий овал щеки,

Детский рот и простоту движений,

Связанность спокойно-скромных поз...

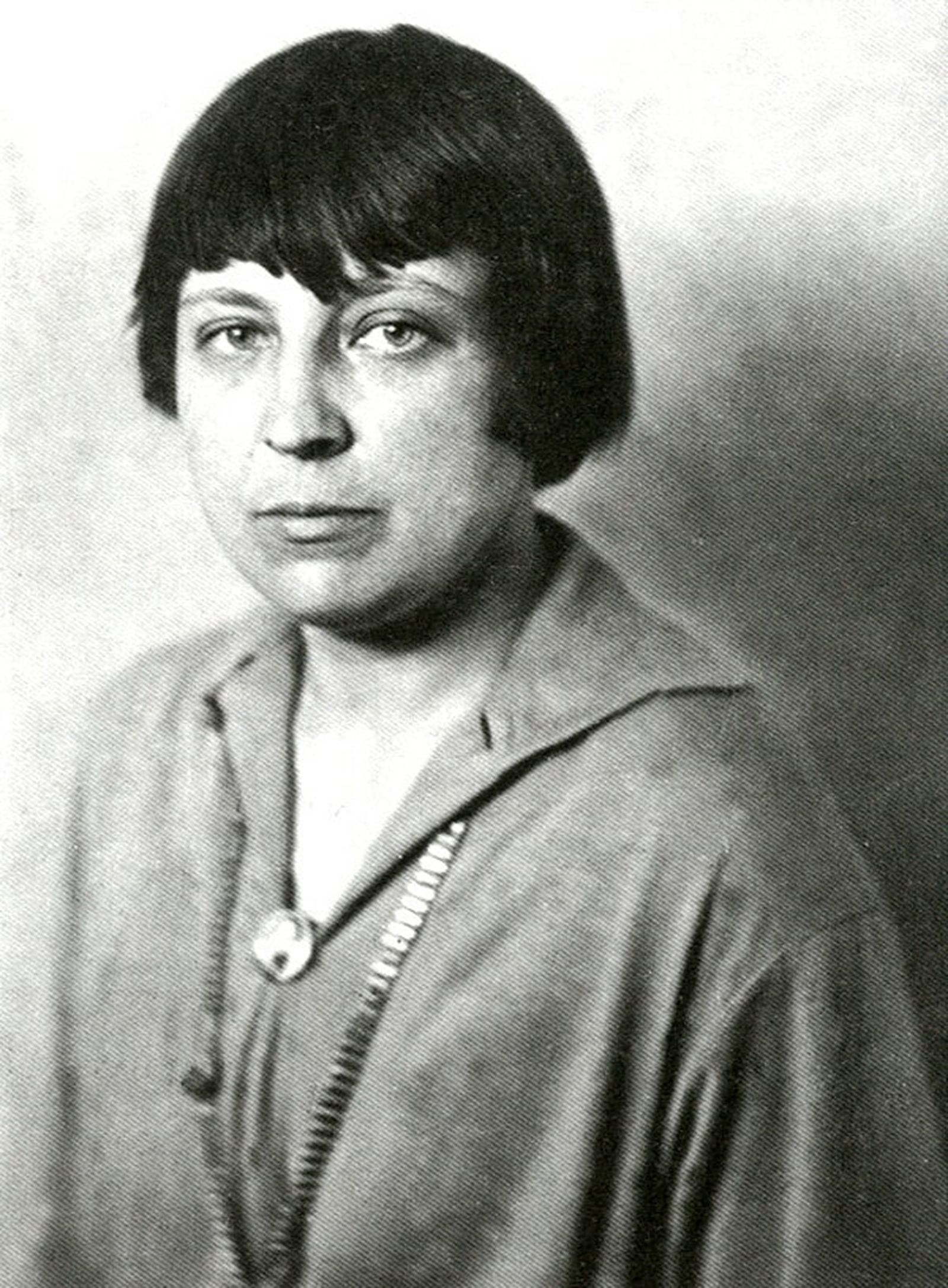

Марина Цветаева имела необычную внешность. При росте в 163 сантиметра не производила впечатление хрупкой девушки, но и коренастостью не отличалась. Пухлые розовые щеки придавали лицу что-то нежно-детское, а очки добавляли строгости и учености (носила она их только в юности). Современники вспоминали ее как уверенную в себе, горделивую, прочно стоящую на ногах и в то же время растерянную и по-юношески увлекающуюся всем вокруг — людьми, поэзией, театром.

Ариадна Эфрон, старшая дочь поэтессы, описывала мать так: «...с фигурой египетского мальчика — широкоплеча, узкобедра, тонка в талии. Юная округлость ее быстро и навсегда сменилась породистой сухопаростью; сухи и узки были ее щиколотки и запястья, легка и быстра походка, легки и стремительны — без резкости — движения».

Из украшений Марина Цветаева носила два серебряных перстня с печаткой и обручальное кольцо. Всегда коротко стриглась — ради удобства.

Цветаева выделялась на фоне остальных прямой осанкой. Она ходила с поднятой головой, а за столом, что бы она ни делала — писала стихи, курила или пила чай, — никогда не горбилась, сидела прямо. Илья Эренбург, который был скорее хорошим знакомым Цветаевой и интересным собеседником, чем близким другом, описывал ее так: «В ней поражало сочетание надменности и растерянности; осанка была горделивой — голова, откинутая назад, с очень высоким лбом; а растерянность выдавали глаза: большие, беспомощные, как будто невидящие — Марина страдала близорукостью. Волосы были коротко подстрижены в скобку. Она казалась не то барышней-недотрогой, не то деревенским пареньком».

Модницей Цветаева не была, но моду не отвергала. Предпочитала удобные, прочные и простые платья, не брезговала, особенно в эмиграции, носить одежду с чужого плеча.

Из украшений, по воспоминаниям Ариадны, носила только два серебряных перстня с печаткой и обручальное кольцо. Всегда коротко стриглась, скорее не для шика, а ради удобства.

Философ Федор Степун подмечает отсутствие преклонения перед модой: «Как сейчас, вижу идущую рядом со мною пыльным проселком почти еще девочку с землисто-бледным лицом под желтоватою челкою и тусклыми, слюдяными глазами, в которых временами вспыхивают зеленые огни. Одета Марина кокетливо, но неряшливо: на всех пальцах перстни с цветными камнями, но руки не холены. Кольца не женское украшение, а скорее талисманы, или так просто — красота, которую приятно иметь перед глазами».

Поэт, переводчик, режиссер Павел Антокольский познакомился с поэтессой в 1918 году и вспоминал ее 26-летнюю: «Марина Цветаева — статная, широкоплечая женщина с широко расставленными серо-зелеными глазами. Ее русые волосы коротко острижены, высокий лоб спрятан под челку. Темно-синее платье не модного, да и ни старомодного, а самого что ни на есть простейшего покроя, напоминающего подрясник, туго стянуто в талии широким желтым ремнем. Через плечо перекинута желтая кожаная сумка вроде офицерской полевой или охотничьего патронташа — и в этой не женской сумке умещаются и сотни две папирос, и клеенчатая тетрадь со стихами».

«Страстная курильщица»

Марина Ивановна любила курить папиросы, которые сама набивала. В эмиграции курила через вишневый мундштук крепкие, «мужские» сигареты.

Цветаева очень любила пить черный крепкий кофе и курить папиросы, которые сама набивала, 1928 год

Поэт Константин Бальмонт, много лет нежно друживший с Цветаевой (она называла его «братик»), вспоминал, как он однажды в голодном 1920 году пришел к ней в гости и угостил папиросами: «Марина Цветаева страстная курильщица. Но у бедняжки есть табак и нет гильз. Она лукаво подмигивает мне и говорит: „Хотите?“ При этом отрывает от старой газеты, лежащей на столе, бумажную ленточку и начинает изготовлять то, что называется цигаркой, или же козьей ножкой. Я предоставляю ей художественно свернуть козью ножку, но, когда она хочет закурить, я ласково удерживаю ее и говорю: „Нет, сегодня не нужно. Я сегодня богат“. Правда, у меня в кармане целых семь папирос, и мы четыре из них выкурим, может быть, даже пять».

Любовь к сигаретам дополняла любовь к кофе. «Пила черный кофе, — вспоминала Ариадна, — светлые его зерна жарила до коричневости, тепеливо молола в старинной турецкой мельнице». Любила крепкий насыщенный кофе, напоминающий деготь и цветом, и консистенцией. Не садилась работать без чашки любимого напитка.

«Она была с норовом»

Характер у Цветаевой, по воспоминаниям современников, был не самым простым. Марина быстро увлекалась людьми, практически каждого знакомого называла другом и не менее быстро влюблялась, особенно в талантливых мужчин и женщин (помимо романов с поэтами имела роман с поэтессой Софией Парнок). Страсть, нахлынувшая как буря, жила в ней недолго, и охлаждение приходило так же резко, как и горячая влюбленность.

К людям, которые не вызывали в Цветаевой бурление чувств, она делалась равнодушна до хамства. Но тех, кто оставил след в ее сердце, хранила всю жизнь, дорисовывая их образ на свой лад.

Надежда Мандельштам, жена поэта, вспоминала, как муж повел ее однажды в гости к Цветаевой: «Открыла Марина. Она ахнула, увидав Мандельштама, но мне еле протянула руку, глядя при этом не на меня, а на него. Всем своим поведением она продемонстрировала, что до всяких жен ей никакого дела нет. „Пойдем к Але [домашнее имя Ариадны], — сказала она. — Вы ведь помните Алю…“ А потом, не глядя на меня, прибавила: „А вы подождите здесь — Аля терпеть не может чужих…“»

«Она была с норовом, — писала о Цветаевой в 1970 году Надежда Яковлевна, — но это не только свойство характера, а еще жизненная установка <...> Ей требовалось упоение не только любовью, но и покинутостью, заброшенностью, неудачей… В такой установке я вижу редкостное благородство, но меня смущает связанное с ней равнодушие к людям, которые в данную минуту не нужны или чем-то мешают „пиру чувств“».

Впрочем, многие в этой полной самоотдаче чувствам, какие бы они ни были, видели самообман. Марина Ивановна сама придумывала себе влюбленности, страсти, горе разлуки и покинутости, чтобы писать стихи. Писательница, поэтесса, жена Владислава Ходасевича Нина Берберова охарактеризовала эту особенность Цветаевой так: «Она поддавалась старому декадентскому соблазну придумывать себя: поэт-урод, непризнанный и непонятный; мать своих детей и жена своего мужа; любовница молодого эфеба; человек сказочного прошлого; бард обреченного на гибель войска; ученик и друг, страстная подруга. Из этих (и других) „образов личности“ она делала стихи — великие стихи нашего времени. Но она не владела собой, не строила себя, даже не знала себя (и культивировала это незнание). Она была беззащитна, беззаботна и несчастна, окружена „гнездом“ и одинока, она находила, и теряла, и ошибалась без конца».

Страсть оглушает молотом,

Нежность пилит пилой.

Было веселым золотом —

Стало седой золой.

Лучше пока не высохли

Очи от слезных дел,

Милый, гуляй с девицами

В розах, как Бог велел.

Много в саду садовников,

Роза в саду одна.

Сквозь череду любовников

Гонит меня луна.

Одновременно с чувственностью в Цветаевой жили железная воля и невероятная работоспособность. Обязательно ставила для себя четкие цели даже в простых вещах, например, на прогулке: дойти до того места, забраться на тот холм, перейти через лес. Она была требовательна к себе и не менее требовательна к людям вокруг.

Доставалось даже маленькой Але. Она вспоминала, как впервые нарисовала человечка — круглая голова, вместо рук, ног и туловища — палочки. Для выразительности добавила пуговицы, зубы, ноздри, глаза. Показала рисунок матери, ожидая похвалы, но в ответ услышала: «Ну нет, Алечка! Таких людей не бывает. Пока что это — урод. Смотри: сколько у него пальцев на руке? А у тебя? Вот видишь <...> Нет, Алечка, плохо. Тебе надо еще мно-ого рисовать и до-олго стараться. До тех пор, пока не получится!»

«Марина не терпела ничего облегченного, — писала Ариадна. — Так, когда знакомые дарили мне альбомы для раскрашивания, она убирала их: „Сама нарисуй, тогда и раскрашивай; кто разрисовывает, или срисовывает, или списывает — чужое, тот обирает самого себя и никогда ничему не научится!“»

«Хотите, я вам прочту стихи?»

Воспитанная среди живописи и музыки (отец — директор Музея изящных искусств, мать — пианистка) Марина с детства привыкла воспринимать мир через искусство. Математическая точность, техника, быт были чужды ей. Поэзия — пожалуй, единственная часть жизни, которая увлекала ее по-настоящему и становилась самой этой жизнью.

Цветаева любила читать стихи и делала это по первой просьбе, а если никто не просил, предлагала сама: «Хотите, я вам прочту стихи?» Ариадна писала:

«Читала темпераментно, смыслово, без поэтических „подвываний“, никогда не опуская (упуская!) концы строк; самое сложное мгновенно прояснялось в ее исполнении».

Слушать Цветаеву было приятно не только из-за умения читать свои стихи, но и приятного голоса. Несмотря на пристрастие к папиросам и сложности судьбы, которые оставили отпечаток усталости на когда-то розовом девичьем лице, голос ее сохранял звонкость и юношество всю жизнь.

Дочь философа Льва Карсавина Ирина оставила воспоминания о чтениях Цветаевой в Париже, в эмиграции. Это был июль 1926 года. Вечер чтения устроил князь Сергей Волконский, и билеты на Цветаеву продавались плохо, потому что среди эмигрантов ее почти никто не знал. Ирина Карсавина, которая никогда до этого не видела и не слышала Марину Цветаеву, отправилась на чтения вместе с сестрой бесплатно — билеты перед вечером раздавали просто так, чтобы заполнить зал. Карсавина писала: «Марина Ивановна сказала очень приятным голосом, тихо и четко: „Поэма Горы!“ Она села и начала читать. Читала она замечательно. Ее чтение было искусство само по себе. Всё в ее стихах, что при чтении глазами казалось непонятным, эллиптичность ее стиля, его резкость и даже грубость, вдруг получало какую-то особую, единственно возможную интонацию. Все становилось понятным, трагичным, а не грубым и резким, а чрезмерная эллиптичность оборачивалась полетом чистейшей поэзии. Мне кажется, что, когда Марина Ивановна писала свои стихи, она их слышала, будто кто-то диктовал их, или они звучали сами по себе, вне ее воли».

Та гора была, как грудь

Рекрута, снарядом сваленного.

Та гора хотела губ

Девственных, обряда свадебного

Требовала та гора.

— Океан в ушную раковину

Вдруг-ворвавшимся ура!

Та гора гнала и ратовала.

Помимо любви к собственным стихам и поэзии в целом проявляла уважение и участие к молодым поэтам. Видела в них не только коллег, но и преемников, а потому относилась снисходительно, терпеливо, по-доброму. Одновременно не терпела бездарность и резко критиковала как начинающих, так и знаменитых поэтов, если считала их самозванцами.

К работе поэта Цветаева относилась со всей серьезностью. Шла к рабочему столу, «как рабочий к станку — с тем же чувством ответственности, неизбежности, невозможности иначе», вспоминает Ариадна.

Писала с раннего утра до завтрака под кофе и сигареты. Стихи записывала школьным пером в тетради. На время работы ничего не слышала и не видела, была сосредоточена исключительно на строчках, причем концентрировалась мгновенно в любых обстоятельствах.

О цветаевской самоотдаче поэзии вспоминал Федор Степун: «Даже и зимой, несмотря на голод и холод, она ночи напролет читала и писала стихи. О тех условиях, в которых Цветаева писала, я знал от ее belle soeur [свояченицы]. В мансарде 5 градусов Реомюра (маленькая печурка, так называемая буржуйка, топится не дровами, а всяким мусором, иной раз и старыми рукописями). Марина, накинув рваную леопардовую шубенку, сидит с ногами на диване; в черной от сажи руке какая-нибудь заветная книжка, страницы которой еле освещены дрожащим светом ночника».

«О, с Пушкиным ничто не страшно»

У Марины Цветаевой были приятельские отношения даже с теми поэтами, которые умерли за несколько веков до ее рождения. Она ощущала себя частью поэзии, которая не имеет ни пространства, ни времени. Всегда существуют Пушкин, Гете, Новалис, и она, как поэт, ходит среди них.

Федор Степун вспоминал: «Говорим о романтической поэзии, о Гете, мадам де Сталь, Гельдерлине, Новалисе и Беттине фон Арним. Я слушаю и не знаю, чему больше дивиться: той ли чисто женской интимности, с которой Цветаева, как среди современников, живет среди этих близких ей по духу теней, или ее совершенно исключительному уму: его афористической крылатости, его стальной, мужской мускулистости. <...> Получалось как-то так, что она еще девочкой, сидя на коленях у Пушкина, наматывала на свои пальчики его непослушные кудри, что и ей, как Пушкину, Жуковский привез из Веймара гусиное перо Гете, что она еще вчера на закате гуляла с Новалисом по парку, которого в мире быть не может и нет, но в котором она знает и любит каждое дерево. Не будем за это слишком строго осуждать Цветаеву. Настоящие природные поэты, которых становится все меньше, живут по своим собственным, нам не всегда понятным, а иной раз и малоприятным законам».

«Она верила, что в Москве царствует не только Ленин в Кремле, но и Пушкин у Страстного монастыря». Фото 1924 года

Любимые писатели и поэты помогали переживать страшные годы нищеты и голода. В Гражданскую войну Сергей Эфрон потерялся, Цветаева даже не знала, жив ли он, а вернувшись, постоянно болел и не мог полноценно работать. Так что Марина Ивановна всю жизнь тянула семью одна, зарабатывая стихами, переводами, статьями, а иногда чтениями. Ощущение себя рядом с великими, частью вечной Поэзии придавало сил.

Федор Степун: «Осенью 1921 года мы шли с Цветаевой вниз по Тверскому бульвару. На ней было легкое затрепанное платье, в котором она, вероятно, и спала. Мужественно шагая по песку босыми ногами, она просто и точно рассказывала об ужасе своей нищей, неустроенной жизни, о трудностях как-нибудь прокормить своих двух дочерей. Мне было страшно слушать ее, но ей не было страшно рассказывать: она верила, что в Москве царствует не только Ленин в Кремле, но и Пушкин у Страстного монастыря. „О, с Пушкиным ничто не страшно“. Идя со мною к Никитским воротам, она благодарно чувствовала за собою его печально опущенные, благословляющие взоры».

«Моя страсть, моя родина, колыбель моей души!»

Так начинается эссе Марины Цветаевой «О Германии», опубликованное в 1925 году. Воспитанная вместе с сестрой Асей на немецких сказках и мифах, Марина начала писать стихи еще в детстве сразу на двух языках — немецком и русском. Цветаева ощущала в себе немецкую кровь и гордилась ей: ее мать Мария Мейн происходила из польско-немецкой семьи. Но не столько кровное родство объединяло Цветаеву с Германией, сколько родство по духу.

Она считала немецкий язык и немецкую культуру наиболее близкими русскому языку и русской культуре.

Конечно, не последнюю роль в любви к Германии сыграла любовь к немецкой литературе. Сказки, баллады, немецкий эпос, Гете, Рильке, Гейне казались ей родными и близкими. Учитывая ее манеру считать себя ближайшим другом всех живших и живущих поэтов, неудивительно, что нападки на любимых немцев Цветаева воспринимала практически на свой счет — как личную обиду.

Ирина Карсавина вспоминала, как однажды Цветаева и Эфрон пришли к ним в гости и за столом заговорили о Гете. Отец Ирины философ Лев Карсавин «ругал Гете за его моральные двустишия, которые немцы называют Spruch’aми, т. е. сентенциями или, если хотите, maximes (изречениями). <...> Сам „шпрух“ — типичное выражение философии XVIII в. Philosophie des lumires (философия просвещения), которую мой отец недолюбливал. Он начал усердно издеваться над этим „шпрухом“, а заодно и над Гете вообще. Конечно, серьезно его выпады было брать нельзя, он часто ругал и издевался, только чтобы посмеяться. Но Марина Ивановна заплакала. Для нее поэзия, искусство, наука были священны, а Гете один из ее кумиров. И во всем этом она была совершенно и глубоко искренна. Пришлось нам всем, включая отца, утешать Марину Ивановну».

«Я от всего умнею! Даже от любви!»

«Коктебель да чешские деревни — вот места моей души», — так писала Марина Цветаева в эпоху эмиграции, вспоминая счастливые места своей юности.

С Коктебелем связано знакомство с будущим мужем — Сергеем Эфроном. В конце 1910 года Цветаева познакомилась с Максимилианом Волошиным, а уже весной следующего года приехала в его «Дом поэтов» в Коктебеле. Волошин, мечтавший создать что-то вроде творческой коммуны, в которой валютой будет результат творчества — стихи, картины, песни, действительно смог объединить вокруг себя талантливых людей. Размеренная южная жизнь, где было место и прогулкам, и гимнастике, и посиделкам с вечера до рассвета на крыше волошинского дома, перемежалась с творческой работой. Поэты, художники, актеры не сидели без дела. Днем разбредались кто куда — искали пейзажи для этюдов, бродили в поисках рифмы и точного слова, развивали пластику и готовились к домашним постановкам. Вечером сходились все вместе и делились итогами дня. Выбирались на крышу читать стихи в остывающих сумерках и зачастую засиживались до самого утра.

Марине тогда было 18, а Сергею — 17. Марина влюбилась в этого мальчика с невероятно красивыми глазами моментально. Красоту, утонченность, прекрасное чувство юмора дополняла любопытная биография его родителей. Мать и отец Сережи Эфрона были активными участниками «Земли и воли» и «Черного передела» и познакомились на собрании революционеров. Яков Константинович косвенно причастен по крайней мере к одному политическому убийству, а Елизавета Петровна перевозила нелегальную литературу, за что была арестована. Помимо Сережи в семье было восемь детей (трое умерли в младенчестве), но, несмотря на это, родители продолжали революционную деятельность, причем смогли увлечь и старших детей. В доме не утихали политические споры.

Марина Цветаева с будущим мужем Сергеем Ефроном в Коктебеле, 1911

Цветаева слушала все эти рассказы о семье с придыханием — она считала мать Сережи героиней и равняла ее с лейтенантом Шмидтом, которым восхищалась. Как это было свойственно ей, она сама придумала образ Эфрона. Он стал для нее благородным рыцарем с непростой судьбой: Сережа болел туберкулезом, а вскоре лишился отца, матери и старшего брата (последние двое покончили с собой). Само решение выйти за него замуж было то ли романтической случайностью, то ли продуманной деталью истории любви. Цветаева вспоминала:

«1911 г. Я после кори стриженая. Лежу на берегу, рою, рядом роет Волошин Макс.

— Макс, я выйду замуж только за того, кто из всего побережья угадает, какой мой любимый камень.

— Марина! (Вкрадчивый голос Макса) — влюбленные, как тебе, может быть, уже известно, — глупеют. И когда тот, кого ты полюбишь, принесет тебе (сладчайшим голосом)... булыжник, ты совершенно искренне поверишь, что это твой любимый камень!

— Макс! Я от всего умнею! Даже от любви!

А с камешком — сбылось, ибо С. Я. Эфрон… чуть ли не в первый день знакомства отрыл и вручил мне — величайшая редкость! — генуэзскую сердоликовую бусу, которая и по сей день со мной».

После знакомства с Цветаевой, в том же 1911 году, Сергей Эфрон написал рассказ «Волшебница», где главная героиня Мара — сама Марина Цветаева: «Большая девочка в синей матроске. Короткие светлые волосы, круглое лицо, зеленые глаза, прямо смотрящие в мои». Эфрон в рассказе подмечает переменчивость Цветаевой и ее двойственность: на людях она скромна, строга, а иногда и эпатажна (эти ее вечные папиросы!), но в интимной обстановке один на один — по-детски непосредственная, ранимая, увлекающаяся.

«Странная сумасшедшая! Да вообще — сумасшедшая ли? Конечно, она не как все: курит одну папиросу за другой, вчера вечером не переставая говорила, сегодня не переставая молчит…»

Меньше чем через год, зимой 1912 года, Цветаева и Эфрон обвенчались. Дальше наступит мрак: Гражданская война, в которую потеряется Сережа (он будет воевать на стороне «белых» и очень скоро разочаруется в движении), смерть младшей дочери Ирины, которую из-за нужды ранее отдали в детский дом, голодная эмиграция с постоянными семейными ссорами, в том числе из-за политики, возвращение и арест сначала Ариадны, а затем и Сережи. Но та юная весна 1911 года в Коктебеле навсегда останется в памяти самым счастливым периодом жизни.

Кто создан из камня, кто создан из глины, —

А я серебрюсь и сверкаю!

Мне дело — измена, мне имя — Марина,

Я — бренная пена морская.

Кто создан из глины, кто создан из плоти —

Тем гроб и нагробные плиты…

— В купели морской крещена — и в полете

Своем — непрестанно разбита!

Сквозь каждое сердце, сквозь каждые сети

Пробьется мое своеволье.

Меня — видишь кудри беспутные эти? —

Земною не сделаешь солью.

Дробясь о гранитные ваши колена,

Я с каждой волной — воскресаю!

Да здравствует пена — веселая пена —

Высокая пена морская!

Марина Цветаева — лед и пламень поэзии Серебряного века. Застенчивая скромная девушка, которая мало кому нравилась с первого взгляда, поражала бурлящими внутри страстями, выливающимися искренними стихами. Трудолюбие, воля, огненность и хрупкость — вот Марина Цветаева.

Комментарии

Да ну. Если так принимала пришедших к ней в гости людей, то не все дома были, значит. И жена того же Мандельштама чуднА. Развернулась бы и пошла, попросив муже не задерживаться. А коль эта бы пришла - резко от ворот поворот и никаких хождений к ней в госте. Аля не терпит чужих... Хех

Женщина была талантливая, но как почти все таланты - психически больная. А ведь хороший курс галоперидола - и могла бы жить. Не факт, что продолжила бы стихи писать, но все же.

Про отдачу собственной дочки в детдом - это вообще жесть, тут не в бедности проблема, а явно проблема в больной головушке.

Вы не жили во время, когда детей нечем было кормить и люди мёрли с голоду.

Практически вдова с двумя маленькими детьми в ужасе гражданской войны и разрухи. Гениальный русский поэт. Поэма Горы, Поэма Конца - это что-то невероятное. Политика её никогда не интересовала. Как смогла с двумя детьми на руках и с больным мужем не сломаться, выживая в нищете, не оставить в стороне своё небо, которым была поэзия. Это было её предназначение в жизни, которому она следовала. Из женщин, пищущих стихи на русском, никто не поднялся до уровня Марины Цветаевой.

человек, если он человек, остается нормальным и при деньгах и в так называемой вами нищете.

а если он скотина, то и скотиной остается при любом раскладе

Значит грамотей ваш мразь с рождения, деньги ещё больше усугубили его сущность

деньги не при делах.

Ну, скажем так, денежки слинять в Прагу с дочерью весной 1922 года у нее нашлись. И с того времени она с Эфроном жила во Франции, в Париже. Жили бедно, но не нищо. В конце концов, измученного туберкулезом наивного Эфрона заигрываниями выманили в СССР. Приехала и она с детьми в 1939. Приехала на беду - дочь в тюрьме гнила, сын погиб на фронте, мужа расстреляли и сама совершила самоубийство.

Ну, когда вы станете также гениальны, как она, тогда и вы можете обсуждать ее, тогда и мы станем прислушиваться в вам.

Отправить комментарий