Палдиски вчера и сегодня. "Лилия навсегда" (драма)

Палдиски – это маленький городок Северной Эстонии с 4278 жителями (на 1 декабря 2010) на расстоянии 50 км от столицы Эстонии, Таллинна. Треть населения говорит на эстонском языке, две трети составляют иноязычные граждане (преимущественно русскоговорящие). С 1944 по 1994 год Палдиски был закрытым военным городом Советского Союза. В 1962 году в Палдиски открылся учебный центр атомного подводного флота СССР. Здесь было установлено два наземных атомных реактора, работали в центре 16 000 человек. Это был крупнейший учебный центр такого рода в Советском Союзе. Из-за его значимости весь город был огорожен колючей проволокой до августа 1994 года, когда Палдиски покинул последний российский военный корабль.

Сегодня учебного центра уже нет.

Предлагаем подробно узнать про этот город, посмотреть видео про "Пентагон", как называли местные жители учебный центр подводников, ну и конечно посмотреть фото с описанием, благодаря людям, которые там побывали. Бонусом неплохая драма о развалившемся бывшем Советском Союзе, декорациями которому послужил именно этот город.

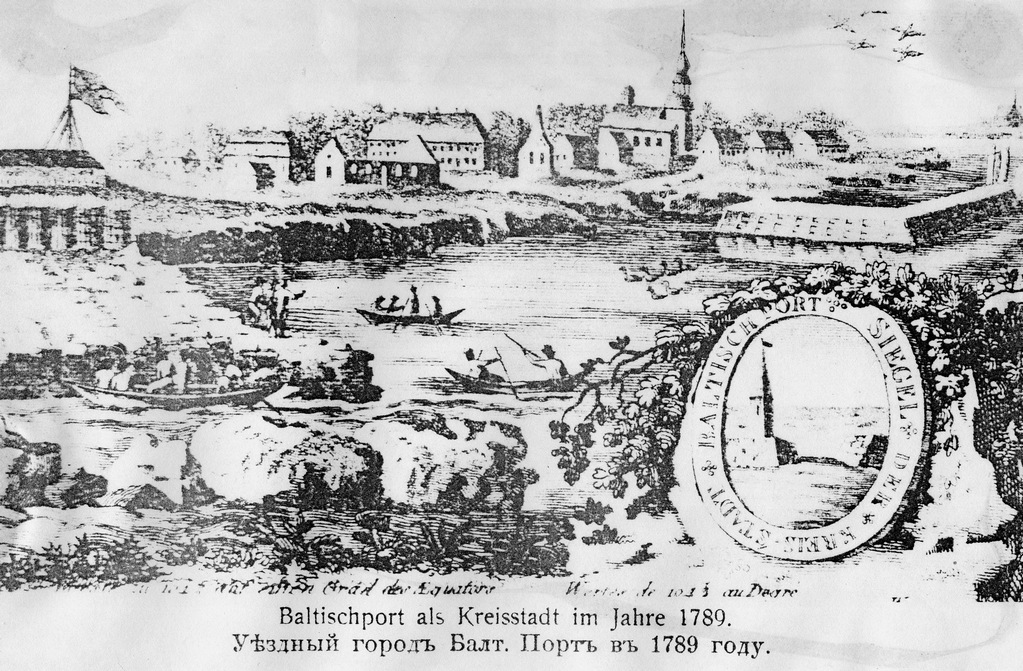

Страницы истории:

Палдиски - вымирающий город на северо-западе Эстонии, в 52 км от Таллина. Здесь можно увидеть и развалины пятиугольной Петровской крепости, окопы времен I Мировой войны, артиллерийские гнезда и блиндажи. На полуострове Пакри находится и самый высокий в Эстонии маяк (52 м).

С XIV века на полуострове жили шведские поселенцы и была построена небольшая крепость.

После Северной войны район отошёл к России, и 23 июля 1718 года в заливе Пакри Пётр I лично основал военный порт, при котором возникло поселение. С 1723 года порт официально назывался Рогервик.

В 1762 г. Рогервик указом Екатерины Второй переименован в Балтийский Порт, в 1787 году он получил статус уездного. Сюда в 1775 году после жестокой экзекуции привезли Салавата Юлаева и его отца, 25 лет провел Салават в казематах каторги.

Герб Балтийского Порта в России утвержден 4 октября 1788 года (закон №16716 "О гербах городов Рижской, Ревельской и Выборгской губерний и некоторых городов Олонецкого наместничества"). Описание герба: в море два форта, на правом из них императорский штандарт.

Однако город рос медленно и лишь с постройкой железной дороги стал развиваться. Роль гавани особенно возрастала в осенне-зимний период, когда замерзал Таллиннский порт. Двадцатое столетие Балтийский порт встретил как небольшой, уютный городок северо-западной Эстонии. Жители были заняты в гавани, на железной дороге и в сельском хозяйстве.

Была в Палдиски и таможня

С 1922 году город стал называться Палдиски. В 39-м Советский Союз золотом заплатил Эстонии за аренду этой территории, В октябре 1939 года, по соглашению с эстонским правительством, в Палдиски прибыли части Советской армии. К началу 1940 года на мысе Пакри и островах были установлены батареи береговой обороны, а в порту размещены боевые корабли Балтийского флота. В 1944 г. город при отступлении был сожжён немцами.

После войны плуостров Пакри был строго засекреченной советской военной территорией при базе ВМФ СССР (России), закрытой для обычных граждан до 1994 года. С 1964 года в Палдиски находился крупный учебный центр атомных подводников, который называли «Пентагоном».

26 сентября 1995 года из Палдиски были вывезены последние российские воинские специалисты, а сам объект передан представителям Министерства обороны Эстонии. В наследство от славного прошлого в Палдиски остались кое-какие военные сооружения, полуразрушенные КПП - и население, по большей части русское. Все последующие годы военные и городские власти не могли найти применение комплексу зданий, которые подвергались разграблению со стороны местных жителей и физической деформации. Реакторы в Палдиски были заглушены в 1989 г. и на данный момент находятся в стадии утилизации. Сегодня там, где 10 лет назад стояли подводные лодки, дети кормят лебедей.

До выхода войск в Палдиски было 14 тысяч человек. После вывода осталось четыре. Кого-то никто не ждал в России, а кто-то всерьез рассчитывал на получение эстонского гражданства. С паспортом иностранца, а таких в городе большинство, тяжело найти работу. В период с 15 мая 1994 года Палдиски был включён в состав города Кейла. Это было обусловлено малым процентом граждан Эстонии в составе населения. 20 октября 1996 Палдиски были возвращены права города.

Нынешние эстонские власти, видимо, желая использовать оставшуюся от прежних хозяев инфраструктуру, именно здесь разместили "Эстбат" - элитную часть, принимающую участие в операциях НАТО, командир - которой - бывший десантник из Псковской дивизии. 24 июля 2004 года произошел весьма неприятный инцидент на национальной почве между курсантами подразделения и местными жителями.

Бывший Центр подготовки личного состава атомных подводных лодок ВМФ СССР, расположенный в эстонском городе Палдиски, был ликвидирован, а на его месте построили технопарк. Так бесславно закончило существование бесхозный гигантский комплекс административных зданий, известного среди горожан под названием "Пентагон".

Довольно большие проблемы Эстония поимела с зачисткой радиоактивных элементов. Этот фильм 2003 года как раз рассказывает о том, как специалисты из Шведции помогали Эстонии демонтировать и утилизировать оборудование, оставшееся от подводников. Там же вы увидите, как выглядела база на то время.

А теперь Палдиски глазами тех, кто там когда-то жил, и теперь вернулся вспомнить.

Первый фотоотчет от жителя Санкт-Петербурга, который он сделал в 2008 году:

Палдиски – для меня не просто город, это в каком-то смысле и фамильная история. Мой дядя-подводник был там на переподготовке пять раз, а спустя 21 год после его последней переподготовки приехал туда и я – чтобы своими глазами взглянуть на легендарный Центр, где учились все экипажи советских атомных подлодок с 1964 года. Точней, на его остатки...

Поездка эта осуществилась в необычный день – аккурат 1 января 2004 года, и это был мой первый подход к прибалтийской теме: до этого я имел соприкосновение больше с Азией – Вьетнам, Китай, Дальний Восток. И вот – Эстония.

За предыдущие три дня я успел посмотреть Тарту и Таллин, а день 1 января планировался как выходной в турпоездке. Однако не таков я, чтобы терять на новогоднее бухание и отельный опохмел целый день в незнакомой стране. Мой коллега Саша Пенин мою идею поддержал, и мы пол-второго ночи благополучно свинтили со всеобщего новогоднего праздника, где эстонцы-конферансье веселили разгорячённых русских голосами Брежнева и Ельцина, и ушли поспать. А в восемь утра, когда выпал свёжий снег и на улице было тихо-тихо, мы встали и пошли на близлежащую станцию Нымме.

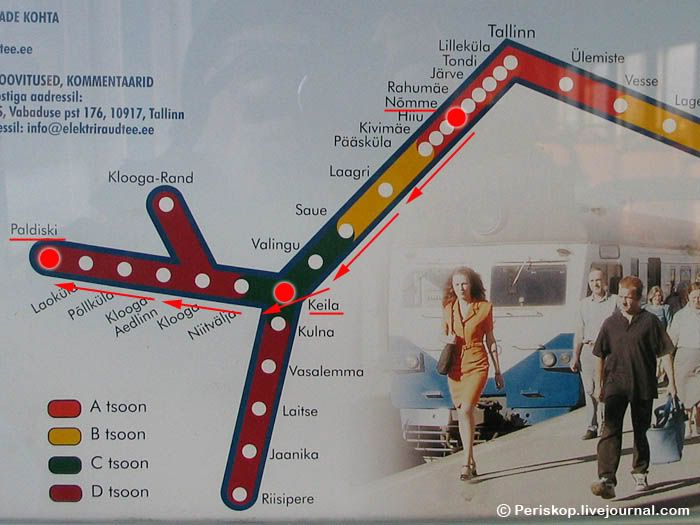

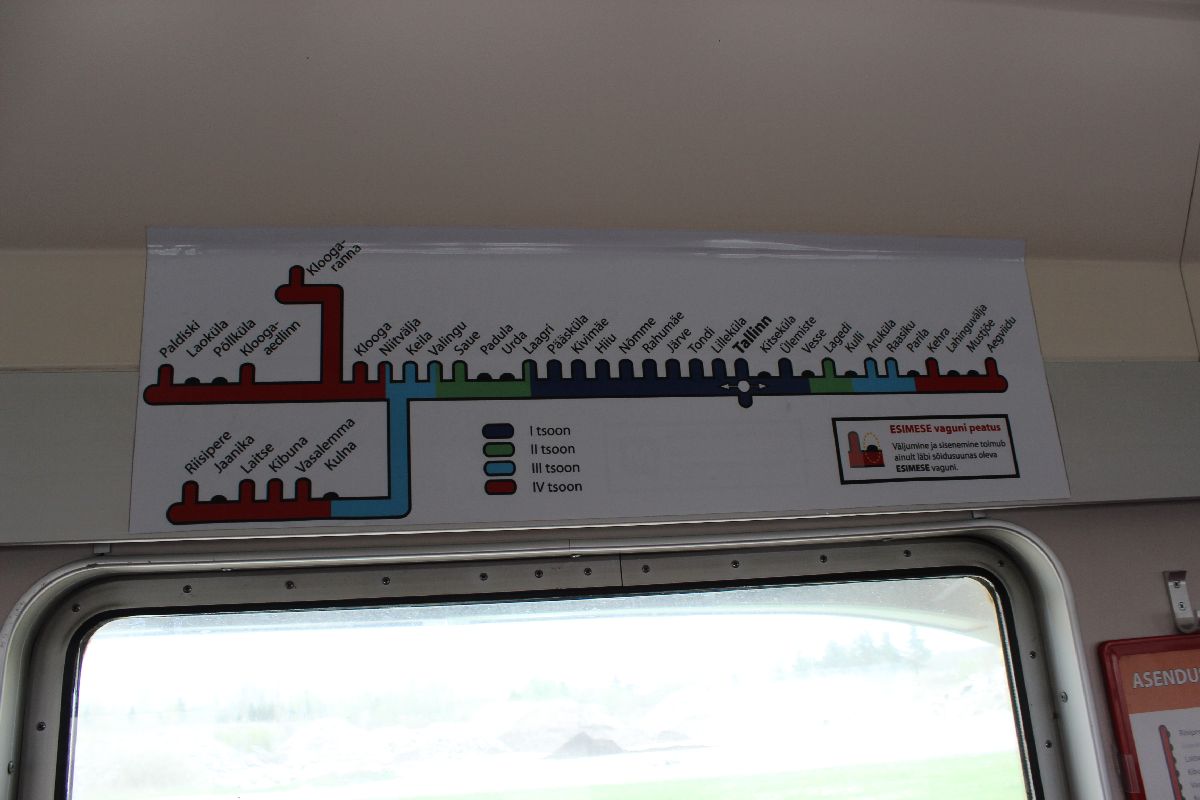

Взяв билет до Палдиски, мы сели на электричку - которая, увы, шла только до города Кейла. По Кейле мы тоже с удовольствием побродили (но это тянет на полноразмерный альбом), а через три часа сели на вторую электричку, которая шла уже в сам Палдиски.

И вот, уже около полудня, когда за окном проносились заснеженные сосны, к нам подошёл контролер и попросил билеты. Мы показали. Оказалось, что мы едем незаконно и билет недействителен: в Эстонии нельзя, как в России, сойти на промежуточной станции, а потом преспокойно доехать до нужной. Тут зонная система, и нам надо было брать другой билет. Ну что – штраф...

Мы сокрушенно стали рыться в карманах и доставать кроны, на что контролер (это была русская женщина) спросила:

- Вы что, нездешние?

- Не… нездешние. Из Питера мы…

- Из Питера??? Серьезно?

- Да (а чего бы нам прикалываться?).

- М-м-м… ну ладно, сейчас начальства нет никакого, давайте я прокомпостирую билеты – вы же не знали. Так расскажите, как там сейчас Питер-то?

Видя такое дело, немногочисленные пассажиры (человек пять) придвинулись к нам поближе, намереваясь тоже послушать. Оказывается, все они были русскоязычные, ни одного эстонца!

Контролёрша спохватилась:

- Ой, я щас еще вагон пройду и вернусь к вам!

- Ага, хорошо! – мы обрадовались, что штраф нас миновал :)

Тут вступил в разговор другой мужик:

- А как там сейчас на Канонерке? Жива она?

- Жива вроде… - неопределенно сказал я (огорчать мужика никак нельзя было тем, что я ещё к этому моменту никогда не был на Канонерке - так что я соврал наугад).

- Эх, помню, стоял там наш пароход в ремонте… - проговорил мужик мечтательно, - хорошие времена были!

Дедок с сиденья позади тоже вступил в разговор:

- А у меня тоже дочка училась в Питере, в Политехе!

...

Тут вернулась контролёрша, и вместо насупленного молчания получился живой разговор – они всё выспрашивали, сколько сейчас стоит метро, да сколько стоят продукты и вообще, живо интересовались питерской жизнью. Правда, недолго – вскоре за окном уже показалась Балтика и мы подьезжали к конечной станции.

Контролёрша спросила:

- А чего вам-то надо тут? Чего в Новый Год поехали?

Я чистосердечно ей признался, что у меня тут дядя-подводник много раз был на учёбе, и вот я хочу посмотреть. А потом - времени не будет.

Она понимающе кивнула:

- Да… в советское время жизнь тут кипела. Не то что сейчас, полная депрессия.

- А Центр цел?

- Цел, цел! Давайте я вас доведу! – активизировался дедок, который говорил про свою дочку в питерском Политехе.

Мы было попытались отказаться, но дедок был полон сил и желания провести нас по Палдиски, так что решили идти с провожатым.

Коротенькая эстонская электричка в Палдиски.

Вот так она выглядит изнутри: сделан полный рестайлинг внутренностей, всё очень чистенько. Да и ездит тут полтора человека, не то, что у нас.

На платформе Палдиски: за путями – берег и Балтика.

Вокзал Палдиски: довольно старое деревянное здание. По моей оценке, ему не менее 120-140 лет.

В общем, пошли от вокзала в сторону города, через пустырь.

Дедок всё нас выспрашивал о России, и в какой-то момент решил и я спросить о нынешней жизни:

- А у вас-то сейчас как? Как сами живете?

Он неопределенно махнул рукой:

- Да как, как... – и вдруг зло закончил: – Ёбаная клика!

Мы были просто ошеломлены таким ответом:

- Это как же???

- Да что! – дед загорячился, - Вот я тут пятьдесят три года живу, родители мои на кладбище лежат, и - как слуга, блядь! Что же это такое? Русский язык искоренили, паспорт у меня, как у собаки, незаконный, мы тут им не граждане!

- Так ведь можно получить ихнее гражданство? Экзамен сдать? – продемонстрировал я было свои знания.

- Ну, экзамен этот непросто сдать, по языку. Я, конечно, знаю его как-то, и если б был помоложе, подучил бы на уровень, но тут вот какая ещё закавыка – они же, твари, там политические вопросы задают, а мы должны отвечать, как попки – про оккупацию там, про пакт этот ёбаный и если чего не так ответил – то никакого тебе результата, и язык не поможет.

Мы шли, скрипя свежим снежком и осмысливая сказанное.

- Вот ты мне скажи, питерский, - продолжал дед, - почему это я должен насрать на своего отца из-за ихнего гражданства? Ну так же? Получается, я должен насрать на него, он же у меня фронтовик? А я ведь, получается, должен говорить, что он оккупант! Чтобы ихние ёбаные корочки получить - надо унизиться и подлизать им зад. Да пошли они в жопу, я и так прокантуюсь, помру зато спокойно! – возмущался он.

- Да... а как же молодежь?

- Ну, молодым попроще – они хоть в коммерции себя могут сделать, русские-то… да им и жить надо, это я уже в тираж вышел… Мне почти шестьдесят, а до пенсии ещё далеко – они ж отсрочили её, так что вот сторожу потихоньку… сейчас в порту особой работы нет. Да и возраст у меня... никуда уже не уедешь, тут надо доживать. И родители тут лежат, куда ехать? Был бы мне тридцатник – наверное, двинул бы. Может, и к вам...

- А где вы раньше работали?

- При Союзе? На буксире в порту. Неплохо жили, платили хорошо. А сейчас я еле концы с концами свожу, на одном ихнем топливе разоришься. Теперь, брат, непросто выжить. Да у нас вообще депрессивно сейчас, и населения вдвое меньше, чем раньше. Видел, что вокзал дымился?

- Ага, точно! – вспомнили мы.

- Так вот, это они от дороговизны печки зимой топят. Дровами, как при царе. Пиздец дорого, потому что.

* * *

Пока мы шли, стало вырисовываться протяженное здание.

Дед кивнул:

- Это вот и есть наш Пентагон! Давно уже заколочен, лет двенадцать, ветшает-обваливается потихоньку – как наши моряки ушли. Тот Центр, где твой дядька служил.

- Его Пентагон зовут?

- Да, как-то вот так приклеилось. Ещё с советских времён :)

- Длинный какой!

- А, так центральный корпус уже в начале 80-х построили. Два реактора там было, кстати. Действующих (после я уже узнал, что один реактор был аналогом 667-го проекта, а второй - более ранней лодки, точно не знаю).

Сменили тему, стало полегче, и дед уже говорил поспокойней.

Центр издалека.

Подходим ближе. Вот он, легендарный Центр подготовки экипажей атомного подводного флота СССР. Сколько тут экипажей перебывало, за почти тридцать лет!

Дорога от Центра в город поворачивала налево, и мы распрощались с дедом, намереваясь обойти Центр вокруг.

- Ну, вы сильно не удивляйтесь, ребята, что я так. Просто наболело, а вы из России – гости редкие, последние годы. Очень. Поэтому все и удивились вам.

- Да ладно, ничего! Послушали, тоже интересно. Жизненно.

Дед неожиданно остановился и вытащил монетку (кажется, крону):

- Привет от меня передайте Ленинграду! Эх, сьездил бы... да уже никак. Ведь и к вам теперь визы нужны, и заебёшься оформлять. А с нашим волчьим пачпортом я, считайте, почти не человек. Как в советское время, так плёвое дело – приехал бы на выходные, и к понедельнику обратно... не ценили мы это, думали, вечно будет. Киньте монетку в Фонтанку или там в Неву, от меня? Ладно?

- Хорошо! Обязательно кинем! С Новым Годом вас! - мы забрали монетку и пошли вдоль колючки.

* * *

Подошли к центральному фасаду и перелезли на ту сторону. Там заспорили насчёт того, идти внутрь, или нет. Но увидев вдали какого-то охранника (а может, постороннего, но показалось, что охрана), порешили, что не будем рисковать. Виза, другое государство… ну его. Пошли просто по периметру.

Центр очень длинный по периметру, в советские времена и Палдиски был закрытым городом, с особым снабжением, а уж Центр-то был вообще особо охраняемой секретной территорией.

Крик души последних российских экипажей, на одной из стен.

Обойдя Центр, пошли в сам город. Что тут есть, мы толком не знали, да и времени у нас до обратной электрички было всего два часа, так что решили обойти овалом и вдоль моря вернуться к вокзалу.

Застройка одной из улиц.

Достигли какого-то парка.

Памятник Салавату Юлаеву – башкирскому герою, соратнику Пугачёва. А потом мы узнали, что он тут и помер, в ссылке-то (Екатерина его сюда закатала), но могила вроде не сохранилась.

Идём по парку… куда-то. Воздух чудесный, от утреннего снега.

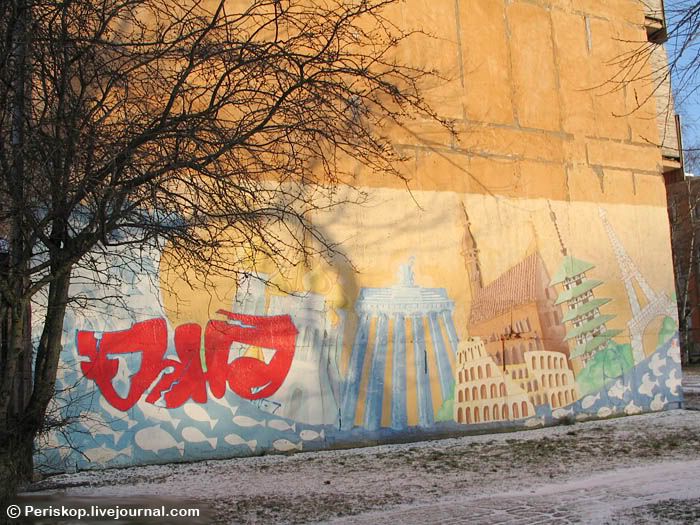

А вот вышли в жилой район. Панно на торцах тут, как положено, на морскую тему.

Через некоторое время стали попадаться брошенные полуразрушенные здания. «Общежития подводников!» - догадались мы, вспомнив рассказ деда про город.

Зашли в магазин, купить колбаски, того-сего: всё сегодня закрыто, ведь первое января. В магазе – только русская речь, эстонской я вообще не услышал. Русские продавщицы, русские покупатели, прямо как дома - но язык везде только эстонский, от ценников до обьявлений.

Памятник скульптору Адамсону. Это не простой скульптор – это автор легендарного памятника погибшим морякам в Севастополе. Во как!

Пересекая жилой район, выходим на последнюю, самю ближнюю к мору, улочку.

Дома есть веселенькие, разукрашенные, например - вот такие.

Какая-то кирха.

Явно старое здание, как бы даже не XVIII века, екатерининских времён.

Как-то незаметно, по свежему морозцу, подошли к Балтийскому побережью. На юг, вдоль залива, шла линия к причалам южного порта. Там в советское время базировалась 157-я отдельная бригада подводных лодок.

Вот и мрачноватая, свинцовая Балтика в день первого января.

Постояли, посмотрели на море, и даже подошли, помочили руки. «Летом бы сюда ещё разок надо приехать» - подумал я.

А потом вспомнил вдруг, что ведь в этой акватории в 1912 году дружески встречались два императора, германский и русский, которые через два года ожесточённо вцепились друг другу в глотки.

Вот они: Вилли (самый левый) и Ники (второй справа). А ещё правей стоит вел.кн. Николай Николаевич, который вскоре станет главнокомандующим в начале Первой Мировой. Этот же берег, где и мы стоим.

Вот такие параллели.

Да и основан (заложен) Палдиски – а тогда Рогервик - был неугомонным Петром I, 23 июля 1718 года - ещё во время Северной войны. Много, много тут русского влияния и истории...

Потом мы вернулись обратно, к вокзалу, и вскоре подошла и наша электричка – в Таллин. До свиданья, Палдиски! Приеду ли ещё сюда?

Такой вот случился новогодний поход. Не очень веселый, но чрезвычайно познавательный – и в памяти сильно отложился.

Я сейчас понимаю, что мы многое не посмотрели, но - что получилось, то всё наше.

Второй фотоотчет совсем свежий, май 2013 года.

Итак, Палдиски (Paldiski) — небольшой городок на северо-западе Эстонии в 50ти км от Таллина, находится на полуострове в западной части Финского залива. Данный полуостров еще со времен Петра Первого представлял большой интерес для российского военного флота из-за весьма удачного географического положения.

Время шло, но интерес среди военных к данной территории не угасал и в советское время город Палдиски и весь полуостров представлял собой закрытую территорию, огороженную колючей проволокой, на въездах в которую стояли КПП и попасть «неместным» туда можно было только по пропускам. Еще бы, в городе находилась база подводных лодок, база торпедных катеров, подразделения пограничников и самый важный особо-секретный и особо-охраняемый объект — учебный центр для экипажей атомных подводных лодок. Т.е. по сути в городе находился атомный реактор аналогичный тем, что стоят на боевых субмаринах. Гражданских предприятий в городе практически не было, поэтому абсолютное большинство населения — военные и члены их семей. Вот и моего отца, как офицера флота, советская родина попросила послужить в этом городке, поэтому там и прошли первые 10 лет моей жизни, а возможно и больше, если бы не распад СССР.

Но мне больше запомнился другой период в истории города, период после развала союза и обретения Эстонией независимости. Эстония тогда недвусмысленно намекнула России, мол вы, русские — оккупанты, а мы хотим в ЕЭС и НАТО, поэтому забирайте своих военных и валите из страны. Таким образом, в начале 90х город, в котором эстонцев почти не было, практически в полном составе начал паковать чемоданы. Город пустел на глазах, подводные лодки резались на металл, торпедные катера уходили под воду прямо у пирсов, некогда ценное оборудование варварски потрошилось в поисках цветных металлов, каждый день кто-то упаковывал вещи в контейнер, каждый месяц в моем классе становилось на несколько человек меньше, все разговоры были о переезде. Планировали остаться только те, кто жил там уже не в первом поколении и кому особо не было куда ехать на «большую землю», поэтому они начали учить эстонский, так как без него никакой речи о эстонском гражданстве, а соответственно и нормальной работе не могло и быть. К середине 90х в городе, в котором еще недавно жило 15 тысяч местного населения и постоянно присутствовало несколько тысяч командировочных, осталось меньше 4х тысяч населения. А сам город стал больше похож на город призрак, переживший апокалипсис. Мы уехали в 94м году, поэтому особо «яркой» финальной картины опустошения я уже не видел. С тех пор, я там не был и до массового распространения интернета особо ничего о городе не знал, хотя его судьба мне была интересна.

Кое-какое представление о состоянии города я получил в 2002 году из фильма Лиля навсегда (его смотрите в самом конце поста. ред.), который снимали именно в Палдиски. Честно говоря, город не многим отличался от «Припяти» после аварии на Чернобыльской АЭС.

И вот во время моей поездки в Таллин и Хельсинки я не мог упустить возможность заглянуть в Палдиски. Особой туристической ценности город не представляет и вряд ли будет интересен тем, кого с ним ничего не связывает, но для меня эта поездка была погружением в детские воспоминания.

На подъезде к городу

На подъезде к городу Нефте или газо хранилище на въезде в город">

Нефте или газо хранилище на въезде в город">

Въезд в город.">

Въезд в город.">

Палдиские панельки начала 80х. Именно в этой родился я.">

Палдиские панельки начала 80х. Именно в этой родился я.">

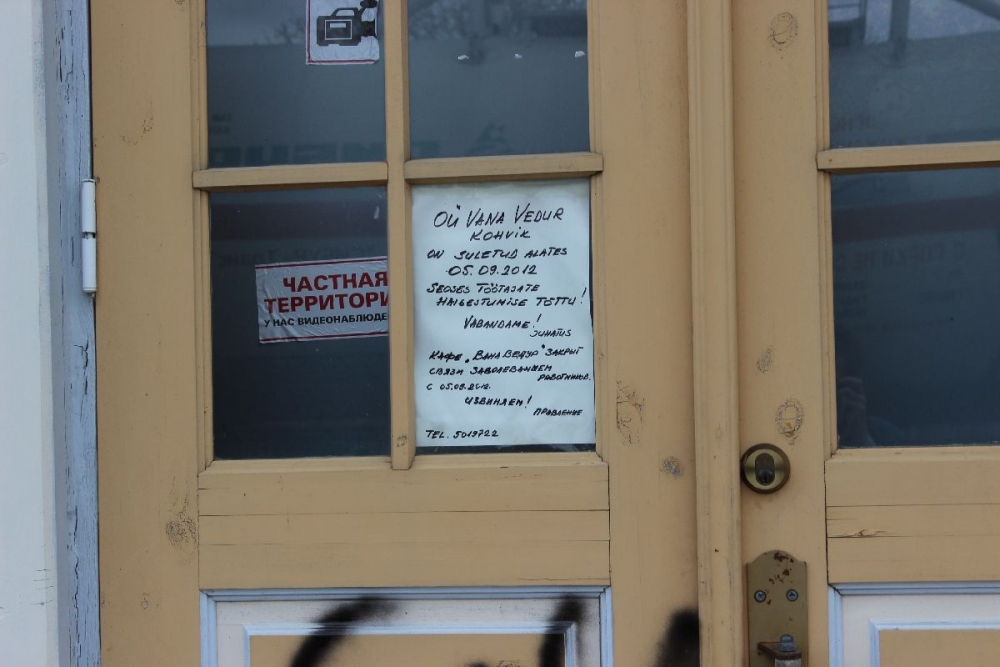

Здания вокзала. Теперь вообще никак не используется - билеты продаются у кондуктара прямо в электричках.">

Здания вокзала. Теперь вообще никак не используется - билеты продаются у кондуктара прямо в электричках.">

Обновленный дизайн электричек и перрона.">

Обновленный дизайн электричек и перрона.">

Кафе в здании вокзала. Судя по дате, объявлению больше 9 месяцев. Надеюсь с работниками все хорошо.">

Кафе в здании вокзала. Судя по дате, объявлению больше 9 месяцев. Надеюсь с работниками все хорошо.">

Здание жилое, но реставрировать фасады еще не успели.">

Здание жилое, но реставрировать фасады еще не успели.">

Реставрированные домики.">

Реставрированные домики.">

Заброшенная казарма одной из воинских частей.">

Заброшенная казарма одной из воинских частей.">

Обновленные фасады советских хрущевок.">

Обновленные фасады советских хрущевок.">

Какое-то сооружение на самом берегу над обрывам.">

Какое-то сооружение на самом берегу над обрывам.">

Эстонцы честно предупреждают - по берегу лучше не ходить, обвалится - сам виноват.">

Эстонцы честно предупреждают - по берегу лучше не ходить, обвалится - сам виноват.">

Обрывчик на краю полуострова. Через 60 км уже Финляндия.">

Обрывчик на краю полуострова. Через 60 км уже Финляндия.">

Маяк в крайней точке полуострова.">

Маяк в крайней точке полуострова.">

Вот такие вот суровые эстонские пляжи.">

Вот такие вот суровые эстонские пляжи.">

Северный порт. Раньше здесь дислоцировалась база торпедных катеров.">

Северный порт. Раньше здесь дислоцировалась база торпедных катеров.">

Местный рельеф.">

Местный рельеф.">

В крайней точке полуострова берег представляет собой 20ти метровые обрывы.">

В крайней точке полуострова берег представляет собой 20ти метровые обрывы.">

Во времена моего детства, эта церковь 17 или 18 го века представляла из себя 4 каменные стены. А сейчас немного реставрировали - возможно даже это действующая церковь.">

Во времена моего детства, эта церковь 17 или 18 го века представляла из себя 4 каменные стены. А сейчас немного реставрировали - возможно даже это действующая церковь.">

Бывшая палдиская начальная школа. За 20 лет внешне не изменилась - только забор появился вокруг.">

Бывшая палдиская начальная школа. За 20 лет внешне не изменилась - только забор появился вокруг.">

ЖД ветка к '3-му участку' - объекту где и стоял атомный реактор. Сейчас, похоже, не используется.">

ЖД ветка к '3-му участку' - объекту где и стоял атомный реактор. Сейчас, похоже, не используется.">

Советские долгострои наконец достроили и теперь это 'Пакри Плаза' - что-то вродь административного центра.">

Советские долгострои наконец достроили и теперь это 'Пакри Плаза' - что-то вродь административного центра.">

Ранее кинотеатр Балтика. Сейчас, судя по вывеске, церковь какого-то религиозного направления.">

Ранее кинотеатр Балтика. Сейчас, судя по вывеске, церковь какого-то религиозного направления.">

В советское время в городе почти не было гражданского населения, поэтому вместо милиции в городе была военная комендатура. Сейчас заброшенное здание.">

В советское время в городе почти не было гражданского населения, поэтому вместо милиции в городе была военная комендатура. Сейчас заброшенное здание.">

Универмаг. Сюда приводили дефицит.">

Универмаг. Сюда приводили дефицит.">

Медный памятник башкиру Саловату Юлаеву. В ранние постсоветские годы все искали цветные металлы, поэтому эту голову раза 2 отрезали.">

Медный памятник башкиру Саловату Юлаеву. В ранние постсоветские годы все искали цветные металлы, поэтому эту голову раза 2 отрезали.">

Похоже скоро будет православная церковь.">

Похоже скоро будет православная церковь.">

Дом офицеров. Некогда центр культурной жизни города.">

Дом офицеров. Некогда центр культурной жизни города.">

">

">

Отремонтированные в скадинаво-прибалтийском стиле советские дома">

Отремонтированные в скадинаво-прибалтийском стиле советские дома">

Одинокий рыбак">

Одинокий рыбак">

Предупреждений реально много. Наверное часто обваливается склон.">

Предупреждений реально много. Наверное часто обваливается склон.">

Одно из детских развлечений - пускать лягушек">

Одно из детских развлечений - пускать лягушек">

Местный тюнинг">

Местный тюнинг">

">

">

">

">

">

">

Бывшая фабрика 'Марат' - тоже заброшена">

Бывшая фабрика 'Марат' - тоже заброшена">

"Лиля навсегда" (драма) 2002 / Швеция, Дания

16-летняя Лиля живет в маленьком бедном городке где-то в бывшем Советском Союзе. Ее мать уехала в Америку с новым любовником, и Лиля ждет, когда ей пришлют приглашение. Не дождавшись от матери ни писем, ни денег, Лиля понимает, что ее бросили.

У нее остается единственный друг — 11-летний Володя, с которым они мечтают о лучшей жизни. И однажды у Лили появляется надежда. Она влюбляется во взрослого симпатичного парня по имени Андрей, и он уговаривает Лилю поехать вместе с ним в Швецию…

Отзывы: Это очень жестокий и неприятный фильм. Такие фильмы, как этот, хочется смотреть снова и снова, и одновременно с этим не хочется смотреть больше никогда. И все же он потряс меня до глубины души. Не советую смотреть людям с хрупкой психикой.

Почему этот фильм стал моим любимым — я не могу Вам объяснить. Наверное, пронзительнее сюжета, игры актеров, соответствия эпохе я не встречала. Я пересматривала его раз 8-10, и каждый раз, зная всё наизусть, открывала для себя что-то новое. Я пережила всю боль главной героини через себя, хотя, со своей жизнью, слава Богу, провести параллели не могу.

Очень серьёзная драматургия, очень серьёзная игра молодых на тот момент актёров, хорошо подобранный саундтрек…

Комментарии

Дааа

ПРИПЯТЬ

Всё благодаря Ельцину и Горбатому которые страну развалили.

как ни странно, "деду".проводнику из истории всего под 60. а было б 30, то "и язык бы выучил, или двинул куда..". в 1991 ему тридцатник и было то как-раз.

и ничего не выучил...никуда не уехал.ничего бы он не сделал. не таков совковый человек. болтать только может.и разворовывать.

"сооружение даже не XVIII века" - церковь Святого Георгия Победоносца, построена в 1784 году по проекту архитектора Иоханнеса Моора. Очень модный проект был на то время.

"Сооружение" на берегу обрыва -маяк 1724 года. Сначала назывался Рогервикским, Пакерортским -по старому названию полуострова, затем Балтийским - по прежнему названию города - Балтийский порт. Находился он почти в 100 метрах от берега. Потом из-за эррозии берега использоваться перестал, потому что обвалы "съели" большую часть берега. Построили новый - красный маяк. А старый в настоящий момент висит над водой, готовый упасть в любой момент.

"Местный рельеф" с водопадом - остатки оборонительного рва Рогервикской крепости. Он шёл вдоль всех пяти бастионов и сохранился до наших дней. Только весь зарос и приобрёл весьма живописный вид.

Отправить комментарий