Хазарский мамонт из Уфимского музея и другие следы прошлого

Одним из самых ярких экспонатов в уфимском Музее археологии и этнографии, пожалуй, является скелет так называемого Хазарского мамонта. Это вообще наиболее полный скелет мамонта во всей Башкирии.

Останки животного были обнаружены весной 1962 г. в Краснокамском районе Башкирии. Нефтяники вели работы между деревнями Старокудашево и Новокудашево (Янаульский район) и вдруг в береговых обнажениях реки Орья ими были замечены крупные кости. Рабочие сообщили об этом своему начальнику, а там уже информация была передана дальше и в конечном счете дошла до Уфы.

Осенью того же года в район прибыла группа геологов под руководством д.г.-м.н. В.Л. Яхимович, которой были организованы раскопки на месте находки и извлечены остальные кости. Тогда удалось извлечь череп с нижней челюстью, зубами и бивнями, несколько позвонков, около двадцати ребер, левую лопатку, плечевые кости, локтевую, лучевую, бедренные кости и левую малую берцовую. Передние конечности были зафиксированы в вытянутом положение, а задние ноги подогнуты. Часть костей, по всей видимости, была вымыта и унесена разливом реки.

Изучением костей животного впоследствии занимался известны палеонтолог В.Е. Гарутт, специализировавшийся на хоботных. Он определил, что кости принадлежали старой самке с сильно истертыми зубами, умершей на берегу реки около 200 тысяч лет назад в среднем плейстоцене. Он же отнес ее к так называемому хазарскому мамонту. Барышня была относительно невысокого роста - около 270-290 см.

В 2004-2005 гг. сотрудниками Зоологического института РАН была проведена реставрация части костей и подобраны некоторые недостающие кости для монтажа скелета в целом виде. Окончательная реконструкция скелета произведена летом 2007 г. сотрудниками Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН. Сегодня скелет хазарского мамонта выставлен в Музее археологии и этнографии в большом зале.

Следы прошлого. От кембрия до плейстоцена.

Тушка колибри рядом с отпечатком гигантского вымершего муравья титаномирма (Titanomyrma lubei) из нижеэоценовых (~50 млн лет) отложений Вайоминга.

125-миллионолетняя окаменелость, сохранившая мельчайшие детали. Образец рыбы Rhacolepis buccalis из меловой формации Сантана, Бразилия.

Отпечаток мягких тканей ихтиозавра, сохранённый вместе с окаменелыми остатками переднего плавника.

50-миллионолетняя плита с отпечатками стаи рыбок, плывущих в одном направлении. Окаменелость проливает свет на наличие стайного движения у различных групп живых существ.

Отпечаток юрской рыбы под названием гиродус (Gyrodus), которая имела полный рот плоских зубов, идеально приспособленных для дробления раковин аммонитов и ракообразных.

Пчёлы – ровесники динозавров. Они производят мёд ещё с Мелового периода (100 миллионов лет назад). Древние пчёлки, застывшие в янтаре, имеют очень небольшие размеры. Судя по всему, цветы, на которых кормились эти насекомые, тоже были очень маленькими. Палеонтологи полагают, что именно пчёлы, приспособившиеся к питанию нектаром цветов, вызвали бурный расцвет цветковых растений в Меловом периоде. До появления пчёл опылением цветов могли заниматься только мухи и жуки, которые, конечно, играли определённую роль в размножении цветковых растений, но пчёлы, если можно так выразиться, вывели процесс опыления на новый уровень.

Отпечаток кальмара Plesioteuthis sp. из знаменитых золенгофенских сланцев позднеюрского возраста (~150 млн лет), Золенгофен, Германия.

В 2012 году в Белоруссии в шахте по добычи соли на глубине 620 рабочими был обнаружен отпечаток ракоскорпиона. Остатки членистоногого были извлечены из массива и доставлены на поверхность. По словам главного геолога предприятия Д. Барбикова, это уже шестая подобная находка за всю историю деятельности предприятия. Первая была в 1976 году, вторая — в начале 80-х, третья — в 2002-м, четвертая — в 2006-м (тогда была обнаружена только одна конечность), а пятая — в 2008 году. Найденный ракоскорпион — рекордсмен: его длина составляет 34 см. Предыдущий его "собрат" был короче на 9 см. В вырезанном куске породы он занял свое место среди экспонатов Музея трудовой славы "Беларуськалия". А в прошлом году исследователями Д. Плаксом, Дж. Ламсделлом, М. Вразо и Д. Барбиковым этот экземпляр был описан под новым родовым и видовым названием Soligorskopterus tchepeliensis (смотреть статью к посту). Эти древние морские отложения в которых были обнаружены ракоскорпионы морского происхождения и относятся солигорской формации среднего фамена (верхний девон) и имеют возраст около 363 млн лет. Ну и этот год уже стал урожайным на ракоскорипонов в этой шахте (четвертая фотография). Он, конечно, меньше по размерам, чем найденный в 2012 году и относится к описанному виду, но дополняет сведения о разнообразии этих древних животных.

Отпечаток Marrella splendens, вымершего членистоногого из класса Marrellomorpha. Миниатюрные придонные организмы, чьи останки доминируют в отложениях среднего кембрия сланцев Бёрджес (Британская Колумбия, Канада).

Окаменелый череп Ludodactylus с листом юкки, застрявшим в нижней челюсти. Вероятно, этот лист стал причиной гибели животного от голода.

Туллимонстр (Tullimonstrum) — род вымерших водных хордовых. Удлинённое тело без конечностей отличалось широко расставленными глазами на стебельках, длинным хоботом на голове, который заканчивался челюстями, и ромбовидным хвостовым плавником. Размер представителей колеблется в пределах 8—35 см.

Отпечаток туллимонстра в камне

Первая часть родового названия — фамилия первооткрывателя Francis Tully, вторая часть — лат. monstrum — «чудо, диво».

Найден в среднекаменноугольных отложениях (311—307 млн лет назад) дельты реки, существовавшей в то время на месте современной реки Мазон-Крик (Иллинойс). Там же встречаются остатки других животных, сохраняющихся лишь в исключительных условиях, в том числе медуз, мальков рыб и икры.

В 2016 году туллимонстр, имевший клешнееобразные челюсти на конце длинного хоботка, был отнесён к миногообразным бесчелюстным.

Следовая дорожка дипротодона (Diprotodon optatum). Поздний плейстоцен (около 100 тыс. л. н.) штата Виктория, Австралия. Дипротодон (лат. Diprotodon) — крупнейшее известное сумчатое, когда-либо обитавшее на Земле. Дипротодон принадлежит к так называемой австралийской мегафауне — группе необычных видов, живших в Австралии в период приблизительно от 1,6 миллионов до 40 тысяч лет назад.

Редчайший отпечаток юрского белемнита Passaloteuthis bisulcata.

Отпечаток кожных покровов трицератопса

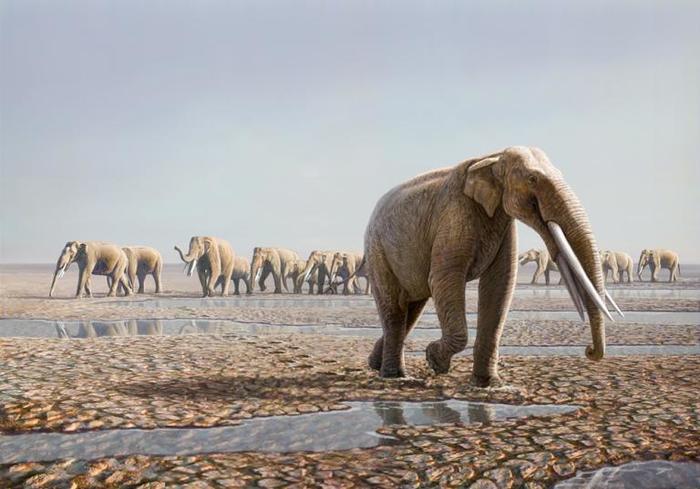

В Аравийской пустыне в 2012 году были обнаружены следы древних хоботных, прошедших по грязи около 7 млн лет назад. Судя по отпечаткам, стадо вело себя вполне современным образом: взрослые мужские особи шли своей собственной тропой, а остальные следовали за лидером женского пола. Иллюстратор исходил из предположения, что следы оставили представители вида Stegotetrabelodon syrticus. На переднем плане — самка-вождь. (Изображение Mauricio Antón.).

Комментарии

Отправить комментарий