Общество против государства

Находясь в историко-культурном пространстве, в котором главенствующие места занимают централизованные государства, мы видим жизнь отдельных этнических обществ искажённо. Их жизнь другая, и сами они другие. Об этом писал французский антрополог Пьер Кластр в своём известном эссе «Общество против государства». Ниже краткий перевод.

«Примитивные общества – это общества без государства». Это фактическое суждение, само по себе верное, на самом деле скрывает в себе суждение оценочное, позиция, лишающая нас возможности построить политическую антропологию по правилам строгой науки. В действительности же под этими словами подразумевается, что примитивные общества лишены [Здесь и далее курсив Пьера Кластра – Прим. пер.] чего-то такого (государства), что им, как и любому другому обществу (например, нашему) необходимо. Значит, эти общества неполноценны, они не являются настоящими обществами (они не цивилизованы), они наверняка страдают от своей обделённости (обделённости государством), которую им якобы хочется исправить, но тщетно.

В хрониках путешественников или в работах исследователей с большей или меньшей прямотой говорится, что невозможно представить общество без государства, что государство есть судьба каждого общества. В таком ходе мыслей обнаруживается этноцентричная предвзятость, тем более крепкая, что чаще всего она остается бессознательной. Самые близкие ассоциации связаны если не с самыми известными, то с самыми знакомыми явлениями. На самом деле, каждый из нас разделяет уверенность в том, что общество поддерживает государство – эта уверенность живёт в нас, как вера в религиозном человеке. Как тогда понимать само существование примитивных обществ, если не как нечто, оставленное в стороне от универсального исторического процесса, как некий анахроничный пережиток, как выживший пример стадии развития, давно уже всеми пройденной? Здесь можно узнать другое лицо этноцентризма – убеждение, что у истории есть единое направление, что каждое общество обречено присоединиться к нашей истории и в ней пройти те этапы, которые ведут от дикости к цивилизации. «Все цивилизованные народы были дикими», – пишет Рейналь. [1] Но констатация очевидной эволюции никоим образом не может быть основанием для доктрины, которая, произвольно связывая состояние цивилизации (l'état de civilisation) с цивилизацией государства (la civilisation de l'État), обозначает последнюю как обязательную цель, предписанную каждому обществу. Тогда стоит спросить, что же задержало на месте эти последние из примитивных народов.

За современными формулировками, по сути, скрывается неизменный старый эволюционизм. Изощренно спрятанный в языке антропологии (но не в языке философии), он ставится на один уровень с категориями, которые претендуют на научную достоверность. Мы уже заметили, что почти всегда архаические общества определяются негативно, через отсутствие чего-либо: общества без государства, общества без письменности, общества без истории. Аналогичным образом возникает и определение этих обществ в экономическом плане: общества с «экономикой выживания». [2] Если тем самым хотят обозначить, что примитивные общества не знакомы с рыночной экономикой, куда уходят произведённые излишки, то таким определением совершенно ничего не добавляют, а лишь довольствуются открытием ещё одной «нехватки» и продолжают использовать наше общество как точку отсчета: эти общества без государства, без письменности, без истории – это также общества без рынка. Здравый смысл может возразить: зачем нужен рынок, если нет излишков? Так идея «экономики выживания» скрывает в себе имплицитное утверждение, что если примитивные общества не производят излишков, то это потому, что они неспособны это делать, поскольку всецело заняты добыванием того минимума, который необходим для выживания. Это проверенное временем и по-прежнему эффективное изображение нищеты дикарей. Чтобы объяснить неспособность примитивных обществ вырваться из застойной необходимости перебиваться изо дня в день, из постоянного отчуждения в поисках пропитания, мы обращаемся к их технологической отсталости.

Что же происходит в действительности? Если под техникой подразумевается совокупность методов, которыми люди обзавелись не для того, чтобы обеспечить абсолютное подчинение природы (это представляет ценность только для нашего мира и для его безумного картезианского проекта, экологические последствия которого мы едва начали измерять), а для того, чтобы научиться управлять естественной средой обитания, соответствующей их потребностям, тогда вовсе нельзя говорить о технической отсталости примитивных обществ. Они явно демонстрируют способность удовлетворения своих потребностей на том уровне, которым так гордится наше технологическое и индустриальное общество. Это значит, что каждой группе людей с определенными усилиями удаётся обеспечить минимальные условия, необходимые для господства над средой, которую эта группа занимает. На сегодняшний день неизвестно ни об одном обществе, которое не смогло бы совладать со средой, которую оно занимало (кроме случаев принуждения или внешнего насилия): общество либо исчезает, либо уходит с этой территории. В быте эскимосов или австралийцев поражает именно их богатство, воображение и изящество технических занятий, торжество изобретательности и эффективности, которые являют используемые этими народами инструменты. Впрочем, достаточно прогуляться по этнографическим музеям: точность изготовления орудий для повседневной жизни делает почти из каждого скромного инструмента произведение искусства. То есть в техническом аспекте не существует иерархии, нет ни высших, ни низших технологий; измерить технологическое оснащение можно только через его способность удовлетворять потребности общества в конкретной среде. С этой точки зрения вовсе не кажется, что примитивные общества якобы оказываются неспособны обеспечить себя инструментами для достижения своих целей. Конечно, скрытые возможности технического открытия в примитивных обществах проявляют себя со временем. Ничто не дано сразу, всегда приходится терпеливо наблюдать и исследовать, нужна долгая череда проб, ошибок, поражений и успехов. Историки первобытного общества учат нас, что людям эпохи палеолита потребовались тысячи лет, чтобы первые грубо сделанные рубила сменились восхитительными солютрейскими клинками. С другой стороны, известно также, что открытие сельского хозяйства в Америке и в Старом мире произошло почти одновременно. Нужно признать, американские индейцы здесь ни в чём не уступают европейцам: совсем наоборот – они выигрывают в способности ориентироваться в огромном разнообразии полезных растений.

Остановимся ненадолго на том роковом интересе, который пробудил в индейцах желание получить металлические инструменты. На самом деле, это напрямую связано с вопросом об экономике в примитивных обществах, но неочевидным образом. Считается, что эти общества якобы обречены на «экономику выживания» по причине их технологической отсталости. Этот довод не имеет ни логических оснований, ни фактических. Логических – потому что не существует абстрактной иерархии, с помощью которой можно было бы измерить уровни технологического развития: техническое оснащение одного общества нельзя прямо сравнивать с оснащением другого общества, и ни к чему сравнивать ружьё с аркой. Фактических – потому что археология, этнография, ботаника и другие науки легко доказывают «рентабельность» и эффективность древних технологий. Так, если примитивные общества основаны на натуральном хозяйстве, то это не из-за отсутствия технических умений. По-настоящему правильный вопрос должен быть поставлен так: экономика этих обществ – это действительно «экономика выживания»? Если попытаться прояснить это понятие, а не довольствоваться тем, чтобы под «экономикой выживания» понимать экономику без рынка и излишков (это было бы простым трюизмом, чистой констатацией различия), тогда получится, что это такой тип экономики, который позволяет обществу исключительно поддерживать свое существование; то есть что такое общество постоянно мобилизует все свои продуктивные силы, чтобы обеспечить своих членов тем минимумом, который необходим для выживания.

Здесь заключено стойкое предубеждение, которое парадоксальным образом соразмерно противоречащей ему и не менее распространённой идее о том, что дикарь ленив. Если в просторечии говорят «работать как негр», то в Южной Америке наоборот – «ленивый как индеец». Тогда надо выбирать одно из двух: или человек из примитивного (американского или другого) общества живёт при господстве экономики выживания и проводит большую часть своего времени в поисках пищи; или же он живёт не в рамках такой экономики и поэтому может позволить себе долгие часы досуга, которые проводит покуривая трубку в своём гамаке. Именно это резко поразило первых европейских наблюдателей в индейцах Бразилии. Велико же было их осуждение, когда они увидели, что полные сил здоровяки предпочитают наряжаться в перья, как женщины, и раскрашивать свое тело вместо того, чтобы истекать по́том в своих садах! Дикари совсем не знали, что нужно в поте лица своего есть хлеб! Это уже было чересчур, так продолжаться не могло: индейцев сразу же заставили работать, и они от этого погибли. Видимо, на самом деле, ещё с зари западной цивилизации ей указывают путь две аксиомы: первая утверждает, что жизнь настоящего общества разворачивается в оберегающей тени государства, а вторая формулирует категорический императив – работать необходимо.

Индейцы действительно совсем мало времени посвящали тому, что называют работой. И однако они не умирали от голода. Хроники того времени единодушно описывают прекрасную внешность взрослых индейцев, крепкое здоровье детей, изобилие и разнообразие продуктов питания. Таким образом, экономика выживания как тип хозяйства индейских племён никоим образом не предполагала отнимающего всё время мучительного поиска пищи. Значит, экономика выживания совместима со значительным сокращением времени, необходимого для продуктивных занятий. Возьмём южноамериканские племена земледельцев, например, Тупи-Гуарани, чья праздность так раздражала французов и португальцев. Экономическая жизнь этих индейцев была основана, главным образом, на сельском хозяйстве, кроме него – на охоте, рыболовстве и собирательстве. Один сад использовали от четырёх до шести лет подряд, после чего его покидали из-за истощения почвы или, что более вероятно, из-за трудноискоренимых сорняков. Основная часть работы мужской части племени состояла в обработке нужных земель с помощью каменного топора и огня. Эта задача, выполняемая в конце сезона дождей, мобилизовала мужчин на один или два месяца. Почти вся оставшаяся часть сельскохозяйственной работы – сажать, пропалывать, собирать урожай – в соответствии с половым разделением труда входила в обязанности женщин. Из этого следует забавный вывод: мужчины, то есть половина населения, работали примерно два месяца раз в четыре года! Что касается оставшегося времени, они его посвящали занятиям, которые воспринимались не как обязанность, а как удовольствие: охота, рыбалка, праздники и попойки; или, наконец, удовлетворение своей страстной тяги к войне.

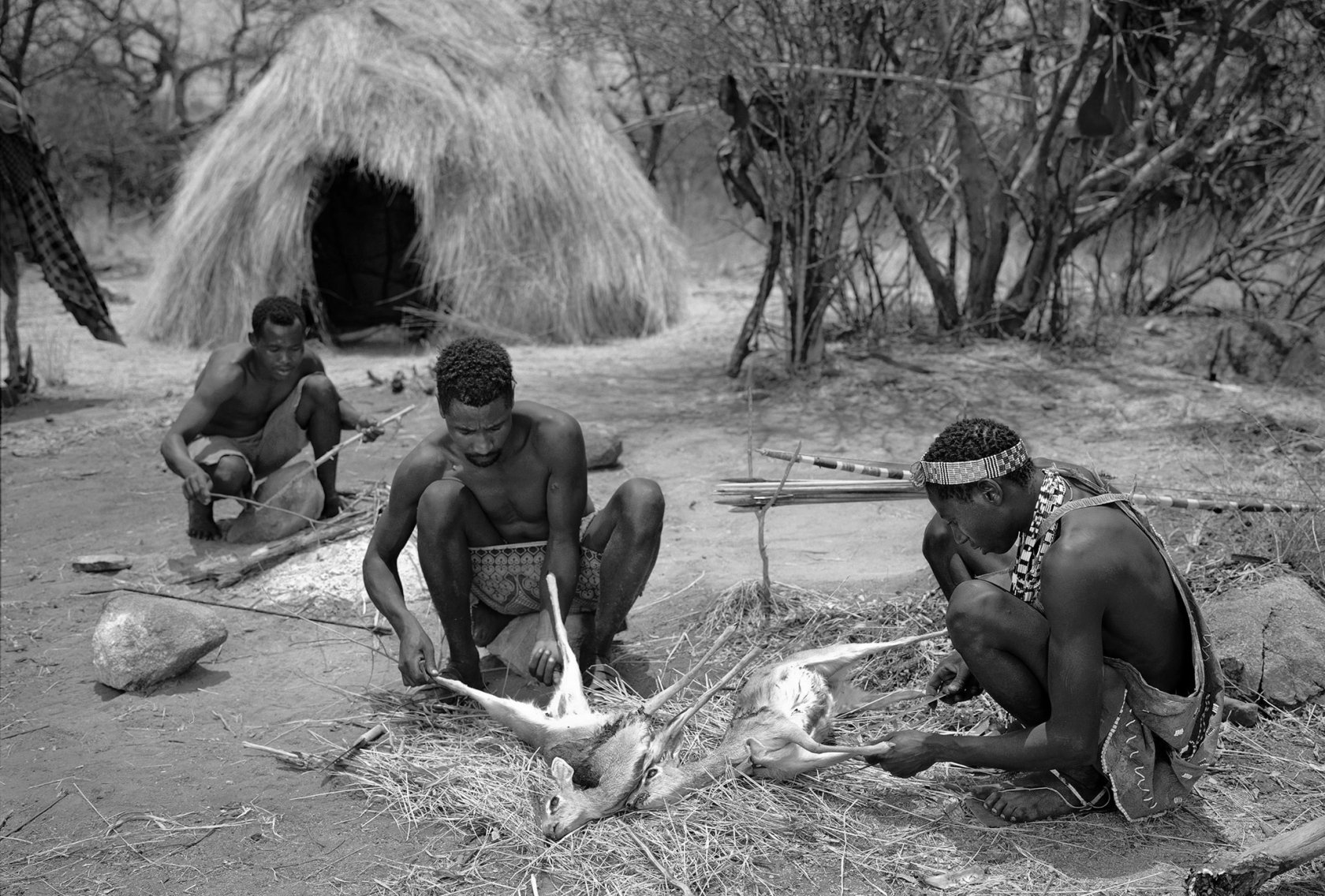

Итак, этот массив впечатляющих качественных данных подтверждают недавние исследования более наглядного характера, которые заключаются в измерении времени, посвященного работе в обществах экономики выживания. Идёт ли речь об охотниках-кочевниках пустыни Калахари или об оседлых индейцах-земледельцах, полученные цифры показывают, что среднее количество отведённого на работу времени не превышает четырёх часов в день. Лизо [3], проведший несколько лет в племени индейцев Яномамо венесуэльской Амазонии, вычислил, что средняя продолжительность времени, которое взрослый человек ежедневно отводит на работу (на все её виды), едва превышает три часа. Мне не довелось провести аналогичные расчеты среди Гуаяки – охотников-кочевников парагвайских лесов – но можно с уверенностью сказать, что индейцы (мужчины и женщины) проводили по меньшей мере полдня в почти полной праздности, поскольку иногда (но не каждый день) они занимались охотой и собирательством примерно с 6 до 11 часов утра. Возможно, что похожие исследования, проведённые с учётом экологических различий в последних выживших примитивных обществах, привели бы к схожим результатам.

Всё это довольно далеко от того жалкого образа, который ассоциируется с идеей экономики выживания. Человек примитивного общества не только никоим образом не принуждён к этому якобы животному существованию в постоянном поиске средств для выживания; но более того – результат достигается за поразительно короткое время, потраченное на продуктивную деятельность. Это означает, что примитивные общества располагают всем необходимым временем, чтобы преумножить производство материальных благ, если они этого хотят. Тогда здравый смысл вопрошает: зачем людям из примитивных обществ работать и производить больше, когда три или четыре часа спокойной ежедневной активности достаточно, чтобы удовлетворить потребности их группы? На что им это? Для чего им накопленные таким образом излишки? В чём было бы их назначение? Люди работают свыше их потребностей только тогда, когда их к этому принуждают. И такая принуждающая сила определённо отсутствует в примитивном мире, отсутствие этой внешней силы даже определяет саму природу примитивных обществ. Можно описывать экономическую организацию таких обществ через понятие «экономики выживания» только если мы понимаем под этим не нужду, которая якобы происходит от нехватки, от немощности этого типа общества и его технологий; но напротив – отказ от ненужных излишков, намерение согласовывать продуктивную активность с удовлетворением потребностей. И не более того. К тому же, если быть ещё точнее, в примитивных обществах вообще-то бывают излишки: плодов выращенных растений (маниок, кукуруза, табак, хлопок и пр.) всегда больше, чем необходимо группе, т. к. это добавочное производство, разумеется, включено в нормальное время работы. Этот избыток, полученный без прибавочного труда, потребляется и тратится в чисто политических целях – во время праздников, визитов чужаков и т. д.

Преимущество металлического топора перед каменным слишком очевидно, чтобы на нём останавливаться: за одинаковое время первым можно срубить, наверное, в десять раз больше, чем вторым, либо же выполнить одну и ту же работу в десять раз быстрее. И когда индейцы открыли продуктивное превосходство топоров белых людей, они захотели получить их не для того, чтобы производить больше за то же количество времени, а чтобы производить столько же в десять раз быстрее. Произошло же всё ровным счётом наоборот, потому что вместе с металлическими топорами в примитивный мир индейцев пришли насилие и власть, которые привезли с собой на континент цивилизованные первооткрыватели.

Как пишет Лизо по поводу племени Яномамо, примитивные общества – это общества отказа от работы: «Презрение Яномамо к работе и их равнодушие к автономному технологическому прогрессу бесспорно» [4]. Это справедливо и ярко выразил М. Салинз [5]: примитивные общества – это первые общества досуга и изобилия.

Если проект организации экономической антропологии примитивных обществ как автономной дисциплины имеет смысл, то он не может пройти только благодаря простому описанию экономической жизни этих обществ: мы остаёмся в рамках дескриптивной этнологии, в описании неавтономныхпараметров примитивной социальной жизни. Скорее только когда это явление «тотального социального факта» выступает как автономная сфера, тогда и становится оправданным понятие экономической антропологии, то есть когда стремление к накоплению заменяет стремление к досугу; буквально, когда упомянутая выше внешняя принудительная сила заявляет о своем присутствии в социальном теле.

Эта сила, без которой дикари бы никогда не отказались от праздности, сила, которая уничтожает общество в той мере, в которой оно является примитивным – это сила подчинения; это способность принуждать, политическая власть. Антропология здесь перестаёт быть экономической, она, в некотором смысле, теряет свой объект в тот момент, когда думает, что схватила его, и экономика становится политэкономией.

Для человека примитивного общества производительная активность ограничена его потребностями, при условии, что речь идёт главным образом об энергетической потребности: продуктивность сведена к восстановлению запаса потраченной энергии. Другими словами, жизнь как природный порядок (исключая производство благ, которые потребляются по праздничным случаям) определяет то количество времени, которое нужно потратить на восстановление энергии. Это значит, что, как только удовлетворена глобальная потребность в энергии, ничто не может побудить примитивное общество производить больше, то есть отчуждать своё время, работая без цели, когда это время можно потратить на отдых, на игру, войну или праздник. При каких условиях такое отношение примитивного человека к производительной активности может измениться? При каких условиях эта активность выбирает себе цель иную, чем удовлетворение потребности в энергии? Именно здесь нужно поставить вопрос происхождения труда как труда отчуждённого.

В примитивном обществе, эгалитарном по своей сути, люди – хозяева своей деятельности и того, как происходит обмен её продуктами: они работают только для самих себя, несмотря на то, что отношения человека и продукта его деятельности опосредованы законами обмена. Когда производительная активность отклоняется от своей первоначальной цели, когда вместо того, чтобы производить только для самого себя, примитивный человек производит также и для других, без обмена и без взаимности, всё переворачивается вверх дном. Когда эгалитарное правило обмена перестаёт служить основой «гражданского кодекса» общества, когда производительная активность нацелена на удовлетворение потребностей других людей, когда меновое правило сменяется страхом долга – именно тогда уже можно говорить о труде. Именно здесь возникает разница между дикарём Амазонии и индейцем империи инков. В целом, первый производит, чтобы жить, в то время как второй работает, чтобы позволить жить другим – тем, кто не работает, хозяевам, которые говорят ему: «Нужно заплатить за то, что ты нам должен, нужно вечно возвращать свой долг».

Когда в примитивном обществе экономика устанавливается как автономное и строго определённое поле деятельности, когда производительная активность воплощается в отчужденном труде, подсчитанном и зафиксированном теми, кто насладится его плодами – тогда общество разделяется на правителей и слуг, на хозяев и подчинённых. В этот момент оно перестает избавлять себя от того, что обернётся его гибелью – от власти и почтения к власти. Главное разделение общества, порождающее все остальные разделения, без сомнения, включая и разделение труда, – это новые вертикальные отношения между основой и верхушкой, это большой политический разрыв между наделёнными властью, будь она военной или религиозной, и теми, кто подчинён этой власти. Политические отношения власти предшествуют и предопределяют экономические отношения эксплуатации. Отчуждение является политическим и только потом становится экономическим; власть возникает раньше труда; экономика — это ответвление от политики; появление государства предопределяет возникновение классов.

Незавершённость, неполнота, недостаток – конечно, не здесь стоит искать определение природы примитивных обществ. Скорее, её можно представить через позитивные термины преимущества, господства над естественной средой обитания, совершенства социального устройства, свободного отказа от того, что может изменить его, испортить или разложить. Нужно полностью понимать: примитивные общества – не отставшие в развитии эмбрионы позднейших обществ, не социальные тела, «нормальное» развитие которых было прервано какой-то странной болезнью, они не находятся на той исходной точке исторической логики, которая приведёт к каким-то образом уже заранее известному результату, который в действительности оказывается репрезентацией нашей собственной социальной системы. (Если история подчинена такой логике, как вообще возможно, что примитивные общества до сих пор существуют?) В плане экономической жизни всё это проявляется в отказе примитивных обществ позволить труду и производству их поглотить, в решении ограничить запасы продовольствия социально-политическими потребностями, в присущей им невозможности конкуренции – зачем понадобилось бы в примитивном обществе быть богатым среди бедных? – одним словом, в имплицитном запрете на неравенство.

Почему в примитивном обществе экономика отделена от политики? Как видно, это объясняется тем, что экономика здесь существует не автономно. Можно сказать, что в этом смысле примитивные общества – это общества без экономики по причине отказа от экономики. Но нужно ли тогда определять политическую сущность этих обществ через «отсутствие»? Нужно ли считать, что, поскольку речь идёт об обществах «без закона и без короля», то в них отсутствует сфера политического? И не попадаем ли мы в таком случае в типичную ловушку этноцентризма, для которого «недостаток» накладывает отпечаток на все сферы отличных обществ?

Давайте поставим вопрос о политическом измерении в примитивных обществах. Речь идёт не просто об «интересной» проблеме, о теме, оставленной для размышлений исключительно специалистов, так как этнология тут раскрывает свой потенциал общей теории истории и общества, которую только предстоит создать. Крайнее разнообразие типов социальной организации, изобилие не похожих друг на друга обществ тем не менее не лишает нас возможности обнаруживать порядок среди беспорядка, упрощать это бесконечное многообразие различий. Эти упрощения могут быть масштабными, поскольку история даёт нам только два типа обществ, несводимых друг к другу, два макро-класса, каждый из которых отсылает к обществам, которые, несмотря на их различия, имеют что-то фундаментально общее. С одной стороны, есть примитивные общества, или общества без государства, и, с другой стороны, есть общества с государством. Это наличие или отсутствие государственного образования (способного принимать различные формы), которое предписывает каждому обществу его логическое место, которое проводит черту непреодолимого разрыва между двумя типами обществ. Появление государства повлекло за собой огромное типологическое разделение между дикарями и цивилизованными людьми; оно предписало неизгладимый разрыв, который меняет решительно всё, поскольку Время становится Историей. В движении истории часто (и справедливо) выделяют два решающих процесса ускорения ритма. Движущей силой первого было то, что называют неолитической революцией (приручение животных, сельское хозяйство, открытие ткацкого и гончарного ремёсел, последующий за этим переход на оседлый образ жизни групп людей и т. д.). Мы ещё живём во время всё более и более ускоряющегося второго процесса – индустриальной революции XIX века.

Нет никаких сомнений, что неолитический разрыв радикально изменил материальные условия существования людей прежнего палеолитического периода. Но была ли эта трансформация достаточно фундаментальной, чтобы предельно глубоко повлиять на сущность обществ? Можно ли говорить о различном функционировании социальных систем в зависимости от того, являются ли они пренеолитическими или постнеолитическими? Этнографические данные указывают скорее на обратное. Переход от кочевого образа жизни к оседлому – это скорее всего самое важное последствие неолитической революции, поскольку благодаря стабильной концентрации населения этот переход позволил сформироваться населённым пунктам, и более того – государственным механизмам. Но этот тезис содержит предпосылку, что любое технико-культурное «явление», лишённое сельского хозяйства, обязательно обречено на кочевничество. Эта предпосылка некорректна с этнографической точки зрения: экономика охоты, рыболовства и собирательства не требует обязательного кочевого образа жизни. Об этом свидетельствуют многочисленные примеры в Америке и не только, подтверждающие, что отсутствие сельского хозяйства совместимо с оседлым образом жизни. Это позволяет предположить, что если некоторые народы не осваивали сельское хозяйство, когда это позволяли экологические условия их обитания, то это связано не с их некомпетентностью, технологической «отсталостью» или культурной ущербностью, а просто с тем, что они в этом не нуждались.

История Америки после Колумба показывает пример групп оседлых земледельцев, которые под влиянием технологической революции (освоение лошади и, к тому же, огнестрельного оружия) решили отказаться от сельского хозяйства, чтобы всецело посвятить себя охоте, эффективность которой была преумножена десятикратной мобильностью, возникшей благодаря использованию лошадей. С освоением верховой езды племена Великих равнин Северной Америки и Гран-Чако в Южной Америке сделали свои перемещения более активными и дальними – но это описание уже довольно далеко от того типа кочевничества, к которому относят группы охотников-собирателей (как Гуаяки из Парагвая), в этом случае уход от сельского хозяйства не выразился для рассматриваемых групп ни в демографическом рассеянии, ни в трансформации предшествующей социальной организации.

О чём говорят этот переход многочисленных обществ от охоты к сельскому хозяйству и обратное движение некоторых других обществ, от сельского хозяйства к охоте? О том, что, видимо, эти переходы произошли, ничего не изменив в природе общества; что, когда меняются только условия материального существования, оно остаётся верным самому себе; что неолитическая революция, если она значительно изменила (и, наверное, облегчила) материальную жизнь прежних групп людей, не вызвала автоматический переворот социального порядка. Другими словами, когда речь идёт о примитивных обществах, изменение на том уровне, который марксизм называет экономическим базисом, вовсе не обязательно отражается в изменениях в политической надстройке, потому что, как кажется, она не зависит от материального базиса. Американский континент ясно иллюстрирует эту взаимную автономию экономики и общества. Группы охотников-собирателей-рыболовов, кочевые или нет, показывают те же социо-политические особенности, что и их соседи, оседлые земледельцы: разные «базисы», идентичные «надстройки». Напротив, общества Мезоамерики – общества с империями, с государством – зависели от сельского хозяйства, которое, с точки зрения его технического уровня, было очень похожим на сельское хозяйство «диких» племён тропического леса: идентичные «базисы», разные «надстройки», потому что в одном случае речь идёт о безгосударственных обществах, в другом – о полноценных государствах.

Таким образом, решающим становится именно политический разрыв, а не экономические изменения. Настоящая революция в прото-истории человечества – это не неолитическая революция, потому что она оставила прежнюю организацию общества в нетронутом состоянии, а политическая революция, загадочное, необратимое, смертельное для примитивных обществ явление, которое знакомо нам под именем государства. И если нам хочется сохранить марксистские термины базиса и надстройки, тогда, наверное, придётся признать, что базис – это политическая сфера, а надстройка – экономическая. Единственный глубинный структурный переворот, который был способен трансформировать примитивное общество, попутно его разрушая – тот, что был вызван внутренними процессами или извне, тот, чьё отсутствие само по себе определяет примитивное общество, иерархическую власть, властные отношения, подчинение людей – короче говоря, государство. Напрасно было бы искать его происхождение в гипотетических модификациях производственных отношений в примитивном обществе, модификациях, которые, понемногу разделяя общество на бедных и богатых, угнетателей и угнетённых, автоматически привели бы к учреждению органа осуществления власти первых над вторыми, к появлению государства.

Такой процесс постепенного изменения экономической базы является не только чисто гипотетическим, но и невозможным в реальности. Чтобы в отдельно взятом обществе режим производства изменился в сторону интенсификации рабочей активности для увеличения производства благ, нужно либо чтобы люди этого общества хотели этих изменений в их традиционном образе жизни, либо чтобы эти изменения были бы насильно внедрены в общество. Во втором случае ничего не происходит с самим обществом, которое подчиняется насилию со стороны внешней силы, в интересах которой изменился режим производства: больше работать и производить, чтобы удовлетворить потребности новых хозяев. Политическое угнетение определяет и допускает эксплуатацию. Но напоминание о таком «сценарии» ничему не служит, потому что оно представляет источник государственного насилия как внешнее, случайное, внезапное событие, а не как постепенное воплощение внутренних социально-экономических процессов.

Говорят, что государство – это инструмент, позволяющий доминирующему классу осуществлять насильственное господство над подчинёнными классами. Предположим, что это так. Чтобы возникло государство, нужно, чтобы прежде уже существовало разделение общества на антагонистические социальные классы, связанные между собой отношениями эксплуатации. То есть структураобщества – классовое разделение – якобы должна предшествовать возникновению государственной машины. Взглянем бегло на хрупкость этой концепции, служащей инструментом государства. Если общество организовано угнетателями, способными эксплуатировать угнетённых, то только потому, что способность поддерживать это отчуждение основана на использовании определенной силы, то есть на том, что составляет саму сущность государства, на «монополии на легитимное физическое насилие». В таком случае, какой цели отвечает появление государства, если его главная особенность – насилие – имманентна разделению общества и в этом смысле уже воплощена в угнетении, которое одна социальная группа осуществляет над другими? Государство тогда оставалось бы бесполезным органом, основная функция которого выполнялась и без него.

Когда появление государственной машины связывают с трансформацией социальной структуры, это приводит только к отдалению от осознания проблемности этого события. Потому что в таком случае нужно задать себе вопрос, почему внутри примитивного общества (а это значит, внутри общества неразделённого) возникает новое разделение людей на угнетателей и угнетаемых? Что является движущей силой этой ключевой трансформации, которая якобы достигает кульминации в возникновении государства? Один из вариантов ответа гласит, будто появления государство легитимировало существование частной собственности, которая возникла ранее. Хорошо. Но почему тогда возникла частная собственность в таком типе общества, которое не знает собственности, поскольку отказывается от неё? Почему какие-то люди однажды захотели заявить: «Это моё», – и почему остальные позволили таким образом допустить возникновение того, что незнакомо примитивному обществу – власти, угнетения, государства? Наши сегодняшние знания о примитивных обществах запрещают нам искать источник политического в области экономики. Генеалогическое древо государства укоренилось не на этой почве. В функционировании экономики примитивного общества, общества без государства, нет ничего, что позволяет ввести различие между самыми богатыми и самыми бедными, потому что в нём никто не испытывает странного желания делать больше, владеть и казаться чем-то большим, чем сосед. Одинаковая для всех способность удовлетворять материальные нужды и постоянно препятствующий личному накоплению обмен благами и услугами делают просто невозможным зарождение такого желания – желания обладать, которое на самом деле является тягой к власти. Примитивное общество, первое общество изобилия, не оставляет никакой возможности желать сверхизобилия.

Примитивные общества – это общества без государства, потому что в них государство является невозможным. Однако все цивилизованные народы сначала были дикими: в чём причина того, что государство перестало быть невозможным? Почему люди перестали быть дикими? Какое удивительное событие, какая революция позволили появиться образу Деспота, отдающего приказы подчинённым? Где возникает политическая власть? Это подлинная загадка происхождения, возможно, временная.

Если пока что кажется невозможным определить условия появления государства, то вместо этого можно уточнить условия его не-появления, и тексты, которые были здесь [в сборнике эссе "Общество против государства" – прим. переводчика] представлены, пытаются очертить пространство политического в обществах без государства. Без веры, без закона, без короля – то, что Запад в XVI веке говорил про индейцев, нетрудно распространить на любое примитивное общество. Это может быть даже критерием различия: общество является примитивным, если в нём нет короля как легитимного источника власти, то есть государственной машины. Напротив, каждое не-примитивное общество – это общество с государством, и действующий политический режим не имеет большого значения. Из этого следует, что большие архаические деспотии можно сгруппировать в один класс (короли, императоры Китая или Анд, фараоны), более близкие к нам монархии («Государство – это я») или современные социальные системы, будь то либеральный капитализм, как в Западной Европе, или государственный капитализм, как в других государствах...

В племени нет короля, но есть вождь, который не является вождём государства. Что это означает? Всего лишь то, что вождь не располагает ни властью, ни способностью к принуждению, ни возможностью приказывать. Вождь не является командиром, люди из племени абсолютно не обязаны ему подчиняться. Пространство власти вождя – это не локус власти, и образ дикого «вождя» (довольно неподходящее название [chef – Прим. пер.]) никак не предвосхищает образ будущего деспота. Общий государственный аппарат точно не может зародиться в примитивных вождествах.

Почему вождь племени не является прообразом вождя государства? Почему предвосхищение государства невозможно в мире дикарей? Этот радикальный разрыв, делающий немыслимым постепенный переход от примитивного вождества к государственной машине, естественно основывается на том исключающем действии, которое помещает политическую власть за пределы института вождя. Речь идёт о вожде без власти; институцией, вождеством, которое противится своей природе – природе властного института. Проанализированные выше функции вождя хорошо показывают, что речь не идёт о властных функциях. Наделённый обязанностью, главным образом, улаживать конфликты, которые могут возникнуть между индивидами, семьями, родами и т. д., он располагает только признанным за ним авторитетом, чтобы восстанавливать порядок и согласие. Но, конечно, авторитет не означает власть, и методы, которыми владеет вождь для выполнения своей задачи примирителя, ограничиваются исключительно правом речи: он должен не столько решать споры противоположных групп, (вождь не является судьёй, он не может позволить себе занять определённую позицию в пользу одной или другой стороны), но, вооружённый только красноречием, попытаться убедить людей, которых нужно примирить, отказаться от оскорблений и подражать предкам, которые всегда жили в полном согласии. Это предприятие, не всегда ведущее к успеху, пари с всегда неопределённым исходом, потому что слово вождя не имеет силы закона. Если попытка убеждения не удалась, то конфликт рискует разрешиться через насилие, и авторитет вождя может от этого сильно пострадать, потому что он показал свою неспособность осуществить то, чего от него ждут.

Как племя определяет, что определённый человек достоин быть вождём? В конечном счёте, только по его «техническим» компетенциям – это ораторский дар, навыки охотника, возможность координировать наступательную и оборонительную военную деятельность. И общество никоим образом не позволяет вождю пройти выше этого технического ограничения, оно никогда не позволяет техническому превосходству превратиться в политическую власть. Вождь всегда находится на службе общества, именно общество – настоящий локус власти – пользуется своей властью над вождём. Поэтому вождь не способен обратить эти отношения в свою пользу, поставить общество на службу себе, применить по отношению к племени то, что называют властью: никогда примитивное общество не потерпит превращения вождя в деспота.

Это в некотором смысле строгий надзор, которому племя подвергает вождя, заключенного в строгие рамки, за пределы которых он не может выйти. Но хочет ли он оттуда выйти? Бывает ли так, чтобы вождь захотел быть «шефом»? Чтобы он захотел заменить служение интересам группы воплощением собственных желаний? Чтобы удовлетворение его личного интереса восторжествовало над подчинением коллективному замыслу? Из-за строгого контроля, которому подвергается деятельность вождя в примитивных обществах, как и все другие стороны жизни – по природе примитивного общества, а не из-за осознанной и обдуманной одержимости контролем – случаи, когда вожди нарушают примитивный закон, очень редки: ты не являешься чем-то большим, чем остальные. Редко, но иногда случается, что вождю хочется быть шефом, и не по макиавеллианским мотивам, но, скорее, поскольку в конечном счёте у него нет выбора, он не может поступить иначе. Давайте проясним. Вообще говоря, вождь не пытается (и даже не мечтает) ниспровергнуть нормальные (конформные нормам) отношения, которые он поддерживает со своей группой, не желает ниспровержения, которое из служителя обществу сделало бы его хозяином. Касик Алекан, командующий абипонским племенем на территории аргентинского Гран-Чако, дал прекрасное определение этим нормальным отношениям, когда отвечал испанскому офицеру, который хотел его убедить втянуть своё племя в войну, в которой оно не хотело участвовать: «Абипоны, по обычаю предков, всё делают по своей прихоти, а не по прихоти своего касика. Я ими руковожу, но я не могу нанести ущерб никому из своих людей, не нанеся ущерб самому себе; если бы я пользовался приказами или силой по отношению к моим товарищам, они сразу же отвернулись бы от меня. Я хочу, чтобы они меня любили, а не боялись». И, безусловно, большинство индейских вождей сказали бы то же самое.

Тем временем, есть исключения, почти всегда связанные с войной. На самом деле, известно, что подготовка и ведение военных действий – это единственные обстоятельства, когда вождь старается использовать минимум власти, основанной, повторим, исключительно на его технической компетенции воина. Как только битва заканчивается, каким бы ни был её исход, военный вождь снова становится вождём без власти, а последовавший за победой престиж ни в коем случае не превращается во власть. Всё держится на этом строгом, поддерживаемом обществом разделении власти и престижа, славы воина-победителя и прямого командования, которое ему запрещено применять. Источник, наиболее пригодный для утоления жажды воинского престижа – это война. В то же время, вождь, чей престиж связан с войной, может его сохранить и усилить только в войне: это нечто вроде одержимости, импульса, который заставляет вождя стремиться постоянно организовывать военные походы, из которых он рассчитывает получить (символические) выгоды, связанные с победой. Насколько его жажда войны соотносится с общей волей племени, в особенности с волей молодых, для которых война также является главным способом завоевать авторитет, настолько воля вождя не выходит за рамки коллективной воли общества, и привычные отношения между племенем и вождем остаются неизменными. Но риск, что воля вождя может выйти за эти рамки, что он может выйти за ограничения, строго определенные его функцией, – этот риск всегда присутствует. Вождь иногда идет на этот риск и ставит свои личные интересы впереди коллективных интересов племени. Таким образом он переворачивает привычные отношения, которые определяют лидера как инструмент для выполнения социально значимой задачи, и пытается сделать общество инструментом для достижения личных целей: племя на службе у вождя, а не вождь на службе у племени. Если бы это так работало, то именно здесь можно было бы обнаружить источник политической власти как власти насилия и принуждения; здесь было бы первое воплощение государства, его миниатюрный прообраз. Но это никогда не работает.

В прекрасном повествовании о двадцати годах, проведённых у Яномамо [6], Елена Валеро подробно рассказывает о своём первом муже, главном воине Фузиуэ. Его история прекрасно показывает судьбу дикого вождя, когда он, в силу обстоятельств, вынужден нарушить закон примитивного общества, которое, будучи настоящим локусом власти, отказывается эту власть делегировать. Фузиуэ был признан «вождём» благодаря авторитету, который он добыл себе как организатор и вождь удачных набегов на вражеские группы. Как следствие, он ведет войны, которые хочет его племя, он ставит на службу группы свою техническую компетенцию воина, мужество, свою энергичность, он является эффективным инструментом общества. Но главное несчастье в жизни воина-дикаря заключается в том, что приобретённый на войне авторитет быстро улетучивается, если его источники постоянно не обновляются. Племя, для которого вождь является лишь подходящим инструментом для воплощения своей воли, легко забывает прошлые победы вождя. Для него никакой престиж не становится приобретённым окончательно, и, если он хочет вернуть людям так легко исчезнувшую память о своём авторитете и славе, то это можно сделать не столько совершая новые подвиги ещё значительнее прошлых, сколько создавая повод для новых сражений. У воина нет выбора: он обречён хотеть войны. Именно здесь проходит граница общественного мнения, которое признаёт его вождём. Если его желание войны совпадает с общественным, общество продолжает её соблюдать. Но если жажда войны у вождя пытается быть применена к обществу, живо желающему мира (ни одно общество на самом деле не хочет постоянно вести войну), тогда отношения между вождём и обществом переворачиваются, лидер пытается использовать общество как инструмент для своей личной цели. Итак, не будем забывать, примитивный вождь – это вождь без власти: как он мог бы применить закон своего желания к обществу, которое от него отказывается? Он одновременно заложник своего желания авторитета и бессилия его воплотить. Что тогда может произойти? Воин обречён на одиночество, на сомнительную битву, которая приводит только к смерти. Такой была судьба южноамериканского воина Фузиуэ. Он остался покинутым племенем за то, что пытался навязать своим людям войну, которой они не хотели. Ему оставалось только вести эту войну одному, и он умер изрешеченным стрелами. Смерть – это судьба воина, потому что примитивное общество таково, что оно не позволяет заменить желание авторитета волей к власти. Или, другими словами, в примитивном обществе вождь как возможность воли к власти заранее обречён на смерть. Обособленная политическая власть невозможна в примитивном обществе, в нём нет места, нет пустоты, которую могло бы заполнить государство.

Не такая трагичная в своём завершении, но очень похожая по своему сюжету история другого индейского лидера, гораздо более знакомого всем, чем безвестный амазонский воин – речь идёт о прославленном вожде апачей Джеронимо. Чтение его воспоминаний [7], хотя они и собраны довольно безыскусно, оказывается очень поучительным. Джеронимо был лишь молодым воином, как и все остальные, когда мексиканские солдаты атаковали лагерь его племени и убили женщин и детей. Семья Джеронимо была полностью уничтожена. Разные племена апачей объединились, чтобы отомстить за убийство, и Джеронимо должен был управлять битвой. Все обернулось полным успехом для апачей, уничтоживших мексиканский гарнизон. Воинский авторитет Джеронимо, главной причины победы, был безграничен. И с этого момента всё меняется, что-то происходит с Джеронимо. Поскольку апачи были довольны победой, которая прекрасно воплотила их жажду мести, дело было как бы закончено, но Джеронимо не согласился: он хотел продолжать мстить мексиканцам, ему казалось недостаточным кровавое поражение солдат. Но, конечно, он не мог один пойти в атаку на мексиканские деревни. Тогда он попытался убедить соплеменников снова вступить на тропу войны. Но впустую. Общество апачей, как только оно достигает коллективной цели – мести – начинает отдыхать. Задача Джеронимо – это теперь личная цель, которой он хочет увлечь всё племя. Он хочет сделать из племени инструмент для осуществления своего желания, в то время как раньше он сам был инструментом племени. Разумеется, апачи никогда не хотели следовать за Джеронимо, так же как и Яномамо отказались следовать за Фузиуэ. Тем не менее, вождю апачей удавалось (иногда с помощью лжи) убедить нескольких молодых соплеменников, жадных до славы и добычи. В одном из таких походов армия Джеронимо, героическая и смехотворная, состояла из двух человек! Апачи, в связи с обстоятельствами согласившиеся с лидерством Джеронимо из-за его военной ловкости, упорно отворачивались от него, когда он хотел вести свою личную войну. Джеронимо, последний великий североамериканский военный вождь, потратил тридцать лет своей жизни в попытках захватить реальную власть и не добился успеха…

Существенная черта примитивного общества – это применение абсолютной и полной власти ко всему, что его составляет: это сопротивление автономии какой-либо из частей этого общества, это нацеленность всех внутренних процессов, происходящих в обществе – сознательных и бессознательных – на сохранение социальной жизни в чётко очерченных рамках и в том виде, который предписан этим обществом. Один из способов, которым общество проявляет свое намерение сохранять примитивный социальный порядок – это сопротивление индивидуальным, централизованным, автономным источникам власти. Примитивное общество, в таком случае – это общество, от которого ничего не ускользает, которое не допускает выхода чего-либо за свои пределы, потому что все выходы закрыты. Следовательно, это общество обязано вечно воспроизводить себя, чтобы ничего существенного не могло измениться со временем.

Тем не менее, существует аспект, который, как кажется, ускользает от контроля общества, по крайней мере, частично. Это «прилив», которому оно может противопоставить только несовершенные «снасти» – речь о демографическом факторе – управляемом как культурными, так и естественными законами. Это пространство, в котором жизнь раскрывается одновременно в социальном и в биологическом как «машина», которая функционирует согласно своему собственному механизму, и потому могла бы стать вне досягаемости власти общества.

У нас нет цели заменить экономический детерминизм демографическим, приписать подходящим причинам (в виде демографического роста) необходимые последствия (трансформация социальной организации). Нужно, однако, признать социологические последствия количества населения, особенно в Америке, и то, что увеличение плотности населения может расшатывать – но необязательно разрушать – примитивное общество. На самом деле, вполне возможно, что фундаментальное условие существования примитивного общества состоит в относительной скромности его демографических размеров. Процессы не могут функционировать по примитивной модели, если людей много; или, другими словами, чтобы общество было примитивным, нужно, чтобы оно было небольшим. И действительно, в мире дикарей можно констатировать чрезмерную раздробленность «наций», племён, обществ на локальные группы, которые старательно следят за сохранением своей автономности внутри целого, часть которого они составляют, даже если приходится заключать временные союзы с соседними «соотечественниками», даже если обстоятельства – особенно военные – этого требуют. Эта атомизация пространства обитания племени является эффективным средством помешать установлению социально-экономических объединений локальных групп, и, более того, способом препятствовать появлению государства, по своей сути объединяющего. Итак, нужно констатировать, что, когда Европа открыла Тупи-Гуарани, они уже ощутимо отошли от привычной примитивной модели по двум существенным пунктам: демографическая плотность их племён и локальных групп явно превышает плотность населения соседних народов, а размер локальных группнесоизмерим с размерами социо-политических объединений Тропического леса. Разумеется, объединявшие несколько тысяч жителей деревни Тупинамба не были городами; но они уже выходили за пределы стандартной нормы демографических размеров соседних обществ. На фоне демографической экспансии и роста плотности населения здесь выделяется тенденция вождеств захватывать власть, немыслимую по меркам других обществ – это определённо является отличительной особенностью примитивной Америки, если не Америки имперской. Вожди Тупи-гуарани точно не были деспотами, но они больше не были и вождями без власти в привычном смысле. Мы не будем браться за сложную задачу проанализировать вождества Тупи-Гуарани. Давайте просто отметим, что с одной стороны здесь наблюдался демографический рост, а с другой – медленное зарождение политической власти. Объяснять причины демографического роста в примитивном обществе не входит в задачи этнологии. Но в её задачи входит связать демографический и политический факторы, проанализировать влияние, которое первый оказывает на второй, при помощи социологических инструментов.

На протяжении всего текста мы многократно говорили о природной невозможности автономной политической власти в примитивном обществе, о невозможности генезиса государства в таком обществе. И сейчас, как кажется, мы будем противоречить себе и назовём Тупи-Гуарани примером примитивного общества, где начало возникать то, что предположительно могло бы стать государством. Бесспорно, в этих обществах развивался процесс, который наверняка начался довольно давно, – возникновение вождеств, чья политическая власть не являлась ничтожной. Французские и португальские этнографы прошлых столетий не колеблясь приписывали этим значительным вождям племенных союзов титулы «королей страны» или «царьков». Этот процесс глубокой трансформации общества Тупи-Гуарани был жестоко прерван с появлением европейцев. Означает ли это, что, если открытие Нового Света произошло бы на век позже, государство уже возникло бы в индейских племенах бразильского побережья? Реконструировать гипотетическую историю всегда легко (и рискованно), и её нельзя было бы назвать ложной. Но мы думаем, что в настоящем случае можно с твёрдостью ответить отрицательно: возможное появление государства у Тупи-Гуарани было прервано не появлением людей с запада, а скачком в развитии самого общества, движением против самой сути вождеств, которое оказало разрушительное влияние на власть вождей. Рассмотрим этот странный феномен, который начиная с последних десятилетий XV века расшатывал племена Тупи-Гуарани – пламенные пророчества некоторых членов племен, побуждавших индейцев бросить всё, чтобы отправиться на поиски Земли без Зла, земного рая.

Власть вождя и язык в примитивном обществе внутренне связаны, слово – это единственная власть, доставшаяся вождю. Более того, произносить речи – это его прямая обязанность. Но есть другое слово, другая речь, произносимая не вождями, но теми людьми, которые в XV и XVI веках вели за собой тысячи индейцев в безумные странствия в поисках родины богов: это речь караи, слово пророческое, опасное, в высшей степени подрывное, которое побудило индейцев к тому, что можно назвать разрушением их общества. Воззвание пророков покинуть плохую землю (то есть существующее общество), чтобы добраться до Земли без Зла, общества божественного счастья – всё это уничтожило социальную структуру и систему норм. И это происходило в тот момент, когда власть вождей и их зарождающаяся политическая сила становились всё более и более явными. Есть основания считать, что если пророки называли злым мир, в котором живут люди, то это потому, что они нашли несчастье, зло в той медленной смерти, на которую появление политического обрекло общество Тупи-Гуарани как примитивное общество, как общество без государства. Объятые ощущением, что основы древнего мира расшатываются, преследуемые предчувствием социально-экономической катастрофы, пророки решили, что нужно изменить мир, покинуть мир людей ради мира богов.

Эта пророческая речь до сих пор жива, как показывают тексты «Пророки в джунглях» и «Об одном из многих». Все три или четыре тысячи индейцев Гуарани, влачащие жалкое существование в лесах Парагвая, все ещё радуются несравненному богатству, которое дарят им караи. Предположительно, караи больше не являются предводителями племён, как их предшественники XVI века, они уже не ищут Землю без Зла. Кажется, недостаток действия стал причиной опьянения мыслью, напряжённой глубокой рефлексии о несчастье человеческих условий существования. Свет, заключённый в этой дикарской мысли, ослепляет. Она гласит, что место рождения Зла, источник несчастий – это Единое.

Наверное, стоит сказать об этом подробнее и задать вопрос, что мудрость Гуарани имела в виду под Единым? Это излюбленные темы современной мысли Гуарани, те же, что более четырёх столетий назад волновали караи, пророков. Почему мир плох? Что мы можем сделать, чтобы уйти от зла? Эти вопросы индейцы не переставали себе задавать многие поколения: сегодняшние караипророчески продолжают повторять речь своих предшественников. Они знали, что Единое – это зло, они ходили по деревням и рассказывали об этом людям, и те следовали за пророками в поиске Блага, в поиске не-Единого. У Тупи-Гуарани времён их открытия европейцами есть, с одной стороны, практика (религиозная миграция), которую можно объяснить, только если видеть в ней отказ от того пути, на котором настаивали вождества, отказ от отдельной политической власти, отказ от государства. И, с другой стороны, есть пророческая речь, которая называет Единое корнем Зла и заявляет о возможности его избежать. При каких условиях возможно помыслить Единое? Нужно, чтобы его присутствие, ненавистное или желаемое, каким-то образом стало заметным. И поэтому мы думаем, что за метафизической формулой, уравнивающей Зло и Единое, скрыто другое уравнение и другой политический порядок, гласящий, что Единое – это государство. Пророчества Тупи-Гуарани – это героическая попытка примитивного общества уничтожить несчастье с помощью радикального отказа от Единого как от универсальной сущности государства. Это «политическое» прочтение метафизического акта должно было бы тогда вызвать кощунственный вопрос: нельзя ли всю метафизику Единого прочесть таким образом? Что такое Единое как Благо, как объект, который западная метафизика начиная со своих первых дней предписывает желанию человека? Остановимся на этой волнующей очевидности: мысль пророков-дикарей и мысль древних греков говорят об одном и том же, о Едином; но индеец Гуарани говорит, что Единое – это Зло, в то время как Гераклит говорит, что это Благо. При каких условиях возможно помыслить Единое как Благо?

Чтобы сделать этот вывод, вернёмся к образцовому миру Тупи-Гуарани. Примитивное общество, из-за непреодолимого возвышения вождей подвергнутое опасности, создаёт (пусть и ценой коллективного квази-самоубийства) в себе самом силы, способные воспрепятствовать усилению власти вождей, пресечь в корне движение, вероятно возникшее для того, чтобы превратить вождей в носителей закона. С одной стороны, вожди, и с другой, против них, пророки – такова схематичная картина общества Тупи-Гуарани в конце XV века. И пророческая «машина» замечательно функционировала, потому что караи были способны повлечь за собой впечатляющие массы индейцев, пророческим словом доведённых до фанатизма (как сказали бы сегодня), вплоть до того, что они были готовы сопровождать их до смерти.

Что это означает? Пророки, вооружённые одним только логосом, смогли стать причиной «мобилизации» индейцев, они смогли осуществить эту невозможную в примитивном обществе вещь: с помощью религиозной миграции унифицировать многие отличные друг от друга племена. Им удавалось воплотить «программу» вождей одним движением! Коварство истории? Фатальность, несмотря ни на что обрекающая примитивное общество на зависимость? Как знать. Но, в любом случае, повстанческий акт пророков против вождей странным образом даровал первым власть бесконечно большую, чем власть вождей. Тогда, возможно, нужно скорректировать идею о том, что речь – это противоположность насилию. Если дикий вождь ещё служит долгу невинного слова, то примитивное общество в определённых условиях может попасть под влияние другого слова, забыв, что оно звучит как команда – слова пророка. Возможно, именно в их речи хранится зародыш властной речи, и за чертами вещающего о желаниях людей предводителя скрывается образ Деспота.

Пророческая речь, ее могущество – здесь ли место зарождения власти, действительно ли начало государства нужно искать в Слове? Чтобы стать хозяевами людей, нужно было вначале покорить их души? Может быть. В силу демографических или иных причин общество Тупи-Гуарани достигло предельных границ по тем параметрам, которые определяют общество как примитивное. Пока влияние пророков не достигло высшей точки, дикари постоянно пытались помешать вождям быть вождями, отказывались от унификации, предотвращали Единое – государство. Как говорят, история народов, имеющих историю – это история борьбы классов. Можно сказать с не меньшей уверенностью, что история народов, не имеющих истории – это история их борьбы против государства.

~

[1] Гийом Тома Франсуа Рейналь (1713–1796) – французский историк и социолог, представитель Просвещения. – Прим. пер.

[2] Русский аналог французского термина « économie de subsistance » (букв. «экономика выживания») – «натуральное хозяйство». – Прим. пер.

[3] Жак Лизо (род. 1938) – французский антрополог, ученик Клода Леви-Стросса. Чтобы сделать максимально полное антропологическое исследование, Лизо провёл в племени Яномамо более двадцати лет и выучил их язык. – Прим. пер.

[4] J. Lizot, « Economie ou société? Quelques thèmes à propos de l'étude d'une communauté d'Amérindiens », Journal de la Société des américanistes 9, 1973, pp. 137–175.

[5] Маршалл Салинз (род. 1930) – американский антрополог.

[6] E. Biocca, Yanoama, Plon. 1969.

[7] Mémoires de Géronimo, Maspero, 1972.

Комментарии

Когда людям надо кормить только самих себя, то все потребности удовлетворяются при четерехчасовом рабочем дне. Когда нужно кормить массу дармоедов, приходится работать по 8-10 часов, и то денег не хватает. Подоходный и социальный налог, НДС, акцизы, да мы две трети заработанного отдаем государству. Не меньше.

Отправить комментарий