Освобождение крестьян Эстляндии

В Эстляндской губернии крепостное право отменили в 1816 году — на 45 лет раньше, чем это свершилось на остальной территории Российской империи. Благодаря Татьяне Любиной, сегодня узнаем, как это было.

«Крестьяне по дороге домой». Л.-Г. Петерсен. Изображение: Eesti Kunstimuuseum SA (EKM j 6909 M 3209)

В Остзейском крае крепостное право существовало со времён Позднего Средневековья. Немецкие рыцари поставили в зависимое положение местное население. Особый порядок, сложившийся на этих землях, сохранялся практически без изменений вплоть до конца XVIII века. Ни шведские, ни российские власти не меняли сложившееся положение и подтверждали особые права местной аристократии.

Эстляндию можно назвать первопроходцем в делах, связанных с защитой прав и свобод крепостных крестьян.

Отмене крепостного права в Российской империи в 1861 году предшествовала «экспериментальная обкатка» реформы в Эстляндской губернии.

Монаршие усилия

Ещё в 1766 году императрица Екатерина II объявила конкурс в Вольном экономическом обществе (ВЭО) на тему о праве собственности земледельца, на который поступило 160 сочинений отечественных и европейских авторов. При этом одним из пяти его победителей стал А. Я. Поленов с сочинением «Об уничтожении крепостного состояния крестьян в России», в котором он подверг резкой критике сложившиеся в стране крепостнические порядки (к печати сочинение цензурой допущено не было и впервые было опубликовано лишь в 1865 году).

О серьёзности же намерений власти относительно освобождения крестьян свидетельствует множество фактов.

«Крестьяне танцуют», Л.-Г. Петерсен. Изображение: Eesti Kunstimuuseum SA (EKM j 6912 M 3212)

Павел I в 1797 году ввёл ограничение барщины тремя днями в неделю.

Александр I прекратил раздачу государственных крестьян в частную собственность. Этим было остановлено распространение крепостничества вширь (удельный вес крепостного населения в общей его численности с того времени стал устойчиво сокращаться — с 50% в начале ХIХ века до менее 30% к 1861 году).

В период его царствования активно разрабатывались проекты земельной реформы: только по крестьянскому вопросу в ВЭО поступило 25 записок (В. М. Штейн. «Очерки развития русской экономической мысли ХХ–ХХ веков». Л., 1948, с. 44). В порядке эксперимента вариант реформы был реализован в Эстляндии, Лифляндии и Курляндии — крестьян освободили, но без земли (1816–1819 гг.).

Возможно, император провёл бы и другие реформы, но при дворе резко возникла мода на ношение длинных волочащихся по земле шарфов (как намёк на обстоятельства гибели его отца Павла Петровича)…

Николай I признавал, что крепостное право есть «зло», о чём он публично заявил на заседании Государственного совета 30 марта 1842 года. Он хорошо понимал потенциальную опасность этого «зла». «Но, если нынешнее положение таково, что крепостное право не может продолжаться, и если вместе с тем и решительные способы прекращения его также невозможны без общего потрясения», то, заявлял император, «необходимо, по крайней мере, приготовить путь для постепенного перехода к другому порядку вещей» («Крестьянское движение в России в 1850–1856 гг». Сборник документов / под ред. С. Б. Окуня. М., 1961, с. 12).

«Крепостное право — это пороховой заряд под зданием Российской империи», — так оценивал состояние дел начальник третьего отделения А. Х. Бенкендорф.

При Николае для решения крестьянских нужд был создан секретный комитет, решены следующие основные проблемы:

- крестьян запрещалось продавать;

- запрещалось разлучать семьи;

- урегулирована и смягчена система наказаний, которую помещики могли применять к крестьянам;

- крестьянам разрешалось покупать недвижимость.

Всего за время правления этого монарха было принято около 100 указов, относящихся к решению крестьянского вопроса. Именно так была заложена база, которая и привела к реформам 1861 года.

Приведённые примеры доказывают, что уже с конца ХVIII века высшая российская власть проводила подготовку к отмене крепостного права. Вместе с тем это не вызвало энтузиазма в низовых властных структурах и особенно в помещичьей среде. Например, как утверждал Л. Н. Толстой, ещё в 1856 году 9 из 10 помещиков были против отмены крепостного права (В. Т. Рязанов. «Реформа 1861 года в России: причины и исторические уроки. 150 лет отмены крепостного права в России». «Вестник Санкт-Петербургского университета». 2011).

А вот само крестьянство естественным образом было настроено против крепостничества, о чём свидетельствуют многочисленные бунты: с 1826 по 1861 гг. в стране было зафиксировано 1186 народных выступлений. В последние годы ситуация приобрела по-настоящему острый характер: если за 1856 год произошло 66 крестьянских бунтов, то за 1859 год — уже 797 («Крестьянское движение в России в 1850–1856 гг. Сборник документов» / Под редакцией д. и. н., проф. С. Б. Окуня. ‒ М.: Соцэкгиз, 1961. С. 385). Дело в том, что во время Крымской войны власти обращались к крестьянам, призывая их в ополчение. Те надеялись своей службой заслужить себе свободу, чего, однако, не произошло.

Сложившаяся ситуация была очевидна и для Александра II. На встрече с предводителями дворянства в Москве в 1856 году он это высказал так: «….Гораздо лучше, чтобы это (отмена крепостного права) произошло свыше, нежели снизу» («Конец крепостничества в России. Документы, письма, мемуары, статьи». М., 1994, с. 85).

Было очевидно, что крепостное право нужно отменять. Другое дело — как именно?

Как и в начале ХIХ века, в качестве испытательного полигона вновь выбрали Остзейские губернии. Местные элиты в этот раз были готовы к изменениям: как и всех остальных, их коснулся экономический кризис, который уронил цены на сельскохозяйственные товары. К тому же остзейские немцы опасались процесса централизации, который мог привести к потере ими своих эксклюзивных привилегий.

Таким образом, пользуясь их согласием, Санкт-Петербург имел возможность «обкатать» в этих краях очередной вариант реформы.

Ещё в 1849 году в Лифляндии был принят новый крестьянский закон. По нему земля по-прежнему оставалась в руках аристократии, однако теперь, в отличие от реформы 1816 года, бывшие крепостные могли покупать или брать в аренду помещичьи земли. Их площадь, однако, была серьёзно ограничена. И вот, спустя 7 лет, аналогичные реформы подоспели и для Эстляндии.

В 1856 году здесь был издан новый закон, способствовавший переходу от барщинного отработка к денежной ренте и допускавший продажу земли крестьянам. Из мызной земли выделялась часть, которую помещик мог сдавать в аренду или продавать только крестьянам. Мызнику принадлежало около 1/6 крестьянского надела (т. н. шестидольная земля).

Закон также регулировал обязанность детей посещать школу; содержание школ оставалось в ведении приходов, тогда как в будущем лютеране должны были нести свои расходы на содержание школ, а православные верующие — свои. В качестве нового звена управления лютеранскими крестьянскими школами предусматривался приходской школьный совет, в состав которого входили церковный староста от мызника, пастор, учитель приходской школы и один из волостных судей. Управление православными школами оставлялось в ведении православной церкви и Святейшего Синода. В дополнение к личной свободе крестьян, закреплённой законом 1816 года, Крестьянский закон 1856 года также допускал свободу общины.

Власти посчитали реформу успешной. Так, товарищ министра внутренних дел Алексей Ираклиевич Левшин в 1857 году писал: «…В трёх Остзейских губерниях освобождение помещичьих крестьян исполнено тихо, последовательно в течение полувека, при содействии как правительства, так и дворянства…».

Однако делать такие выводы было откровенно рано. После реформы стало очевидным, что отдавать землю крестьянам никто не собирался. Хотя барщину заменили денежными выплатами, это материальное положение крестьянина не улучшило и привело в 1858 году к новым волнениям во всех уездах Северной Эстонии. Самый крупный разразился на мызе Махтра в июне, в поместье Константина Вильгельма фон Хельффрайха.

Война в Махтра

Фон Хельффрайх от барщины отказываться не хотел. В ультимативном порядке он потребовал от крестьян продолжить выполнять повинности, пригрозив, что в противном случае те лишатся своих участков. Самых недовольных фон Хелльффрайх прилюдно высек, а видя недовольство бывших крепостных, послал в Ревель за военными отрядами.

Кульминация трагедии произошла 2 июня. Крестьяне из Махтра обратились к жителям соседних деревень с просьбой дать отпор военному отряду из 50 солдат. К усадьбе стянулась почти тысяча человек. Началась потасовка, во время которой военные открыли огонь по вооружённым вилами жителям. Потеряв больше 10 человек, солдаты и офицеры отошли в соседнее имение, а жители Махтра и их соседи разграбили и сожгли имение. Заодно крестьяне уничтожили все помещичьи запасы спиртного — часть выпив, а часть вылив в пруд. Изначально бунтовщики собирались идти штурмом и на другие поместья, но алкоголь внёс в их планы свои коррективы.

На следующий день солдаты подошли к Махтра с подкреплением. Сотни крестьян сбежали, кто-то оказал сопротивление. Семеро за два дня боёв погибли, ещё трое потом скончались от ран, а двое покончили с собой.

В феврале 1859 года состоялся суд, приговоривший около 40 бунтовщиков к смертной казни. После вмешательства Александра II приговор был заменён на публичные телесные наказания и высылку в Сибирь.

«…Предотвратить то, что случилось в Остзейском крае…»

Помимо Махтра, от крестьянских волнений пострадало ещё около сотни поместий в Эстляндии.

В июне 1858 года в регион отправился флигель-адъютант Николай Васильевич Исаков, который спустя несколько месяцев подготовил обстоятельный доклад императору. В частности, он писал: «Новое положение не разрешает сего [крестьянского] вопроса, а потому останется мёртвою буквою и не вразумит крестьян. Остаётся надеяться, что само дворянство, поняв всю несостоятельность развязки сего гордиева узла, приступит искренно к изысканию мер, кои могут быть единственным разрешением сего важного вопроса».

В это время в комитете, готовившем крестьянскую реформу в России, руководили сторонники «остзейского» варианта. Однако события, разразившиеся в Эстляндии и обстоятельный доклад Исакова, в котором генерал разъяснил причины бунтов, заставил чиновников пересмотреть свои взгляды. В случае реализации лифляндского и эстляндского варианта освобождения крепостных империю могли захлестнуть крестьянские бунты — чего никто не хотел. Это отмечалось и в более поздних докладах — к примеру, в 1860 году:

«Вообще последствия безземельного освобождения крестьян в Остзейских губерниях должны служить полезным уроком для начертания правил об устройстве помещичьих крестьян в других губерниях России, и гораздо благоразумнее будет: при самом освобождении крестьян предотвратить то, что случилось в Остзейском крае…».

Конечно, не только события в Махтра повлияли на то, каким именно образом было отменено крепостное право в 1861 году. Однако картина крестьянского бунта, образы бывших крепостных, идущих с вилами на помещичью усадьбу, не могли не заставить авторов реформы задуматься о том, по какому пути они ведут страну. В результате как эстляндская форма реформы, так и эстляндские бунты стали важным звеном в цепочке событий, которая привела к эпохальному манифесту в том виде, в каком мы его знаем.

Эстляндию можно назвать первопроходцем в делах, связанных с защитой прав и свобод крепостных крестьян. Началось всё с императора Петра, который наделил местный люд правами… людей: например, предоставил им право находиться в городе в тёмное время суток (до этого подобный поступок трактовался местными законами как доказательство преступного умысла) и разрешил посещать ревельский парк Екатериненталь (до этого действовал запрет, так как местные жители справляли здесь нужду).

А в 1743 году защитником угнетённых стал… «птенец гнезда Петрова», темнокожий обер-комендант Ревеля, знаменитый предок поэта Пушкина Абрам Петрович Ганнибал.

В 1804 году положение остзейских крестьян облегчил император Александр I: теперь их нельзя было продавать без земли. В 1816–1819 гг. император пошёл на совсем уже радикальные по тем временам меры, вовсе отменив в остзейских губерниях крепостное право. Правда, сделал это он не так, как хотелось бы самим крестьянам: они получили личную свободу, но лишились права на землю, которую теперь должны были арендовать или выкупать у помещика.

Поговорим об этом подробнее.

Портрет мужчины в одежде крестьянина, 1880-е годы. Фотограф J. Krieger. Источник: Perekond Berg (AIS)

Портрет мужчины в одежде крестьянина, 1880-е годы. Фотограф J. Krieger. Источник: Perekond Berg (AIS)

«Дело фон Тирена»

В 1743 году в Ревеле Обер-ландсгерихт (Верхний земский суд) рассматривал тяжбу двух землевладельцев, объектом которой стали… крепостные крестьяне. Официальные участники дела — профессор Иоахим фон Тирен с одной стороны и главный военный начальник провинции Абрам Петрович Ганнибал и его крепостные крестьяне с мызы Рагола — с другой.

Эта мыза была пожалована тогда ещё подполковнику ревельского гарнизона Абраму Ганнибалу в правление императрицы Анны Леопольдовны. В дальнейшем права на имение были подтверждены при восшествии на престол Елизаветы Петровны. Судя по архивным материалам, по отношению к своим крестьянам Абрам Петрович был строгим, требовательным, но справедливым хозяином.

В марте 1743 г. Ганнибал «сдал 2/3 деревни вместе с крестьянами и соответствующим количеством инвентаря в аренду профессору Иоахиму фон Тирену за годовую арендную плату в 60 рублей (оставшаяся часть деревни была сдана другому арендатору)» с заключением соответствующего договора.

При этом договор содержал пункт за номером три, запрещающий арендатору применение телесных наказаний (порки): «Арендатору не разрешается увеличивать повинности крестьян, он должен придерживаться установленных норм барщины; за все прежние споры и провинности с крестьян не взыскивать. Если на крестьян будут наложены не предусмотренные нормами повинности или если их будут подвергать порке или иным каким способом притеснять, то настоящий договор аннулируется».

В те времена, когда помещик полностью распоряжался жизнями своих крепостных, порка крестьян была делом привычным и даже обыденным. Более того — делом абсолютно законным и правомерным. Ганнибал же решил по мере своих сил восстать против такого положения дел. Может быть, оттого, что сам побывал (пусть недолго) в рабстве? Если в соседних имениях он, естественно, не мог устанавливать свои порядки, то в его поместьях всё должно было происходить так, как хотел он.

Однако фон Тирен решил пренебречь условиями договора. Стремясь получить максимальную выгоду от имения, он отдавал работников внаём соседям в разгар страды, не снижая при этом норм барщины, сдавал соседям в аренду крестьянские выпасы и покосы. Деньги, естественно, брал себе. Кроме того, он нещадно бил крестьян. Зуботычина и порка были основным средством убеждения.

Но крестьянскому терпению тоже есть предел, и в какой-то момент оно кончилось. Крестьяне Раголы держали совет и выбрали делегатов. «Собравшись втайне, они избрали двух посланцев, Эско Яана и Нутто Хендрика, которые должны были отправиться в Ревель и доложить о жестоком обращении арендатора с крепостными». Проведённое в дальнейшем дознание подтвердило обоснованность жалобы крестьян.

Абрам Петрович научился эстонскому языку настолько, что в беседе с крестьянами мог обойтись без переводчика. Он их выслушал и отпустил. Визит крестьян к Ганнибалу, конечно, не укрылся от фон Тирена. Эско Яан как зачинщик был зверски избит и пролежал в постели четыре недели — за то, что осмелился «побеспокоить» господина обер-коменданта.

Ганнибал же немедленно вызвал к себе фон Тирена. Не дослушав объяснений арендатора и юридического обоснования якобы принадлежавшего ему, по местным законам, права телесного наказания крепостных, Ганнибал тут же на месте аннулировал заключённый арендный договор.

Последующее слушание дела в Обер-ландсгерихте вызвало искреннее недоумение у местных помещиков, которые должны были признать преступником человека, по их понятиям, да и по местным законам, таковым не являвшимся. Обвиняемый, по-видимому, также не очень понимал, что происходит, и считал, что правда и закон на его стороне: «На судебном процессе фон Тирен пытался сослаться на то, будто он получил от господина генерал-майора и обер-коменданта словесное разрешение наказывать крестьян по своему усмотрению». Ганнибал отрицал это и указал на четвёртую статью договора, которая обязывала подписавшихся честно выполнять его условия, избегать обмана и казуистического толкования договорных статей.

Абрам Петрович процесс выиграл. А в настоящем выигрыше оказались крестьяне. Впервые в истории крепостничества в России помещик был привлечён к суду не за то, что он нанёс вред другому помещику, а за то, что он порол крестьян и не соблюдал установленные нормы барщины.

Первые шаги власти

Первое законодательное «покушение на священное право благородного сословия» — крепостничество — совершил император Павел I: 5 апреля 1797 года вышел его знаменитый указ-манифест «о трёхдневной барщине». Этот указ ограничивал использование крестьянского труда в пользу двора, государства и помещиков тремя днями в течение каждой недели и запрещал принуждать крестьян к работе в воскресные дни. При продаже запрещалось разделять семьи.

На высшем же правительственном уровне вопрос об отмене крепостного права в России впервые начали обсуждать в годы правления сына Павла Петровича, императора Александра I.

Александр Павлович и его «Кружок молодых друзей», образовавших Негласный комитет, воспитывались в духе либерализма [неофициальный высший совещательный орган при Александре I. Задачей Комитета было «сначала представить действительное положение вещей, затем приступить к реформе различных частей администрации … и, наконец, увенчать эти установления гарантией в виде конституции, согласованной с истинным духом нации», — прим. автора].

Одним из воспитателей Александра был швейцарский правовед Фредерик Сезар Лагарп, который много говорил об отрицательных сторонах крепостного права, ратовал за предоставление населению гражданских свобод. Часть дворянства, мыслящая либерально, мечтала и вслух говорила о будущей конституции.

Однако пока «верхи» мечтали, «низы» бунтовали, будучи недовольны размером барщины. Не обошли волнения стороной и остзейские земли. Так, в 1802 году крестьянские бунты охватили области г. Валмиер, позже распространившись на другие районы. Это масштабное восстание властям удалось подавить, однако кризис системы был уже очевиден.

20 февраля 1803 года Александр подписал первый в отечественной истории общегосударственный указ, в котором была сделана попытка наделить крестьян правами и землёй — указ «Об отпуске помещиками своих крестьян на волю по заключению условий, основанных на обоюдном согласии». В историю этот документ вошёл как «Указ о вольных хлебопашцах». Согласно нему помещик, получив выкуп, мог отпускать своих крепостных на волю с землёй.

В статьях указа прописывалось право душевладельцам поодиночке или целыми селениями предоставлять крестьянам свободу и наделять их земельными участками, для чего обеими сторонами — крестьянами и помещиками — обговаривались условия выкупа. Через губернского предводителя дворянства договор попадал к министру внутренних дел, а затем утверждался императором.

Указ не оправдал ожидания Александра: в годы его правления стали свободными лишь 47 тысяч крестьян, что составляло полпроцента от общего числа крестьян государства. Всего же за период с 1803 по 1861 годы от крепостнических уз освободилось лишь 1,5% крестьян, то есть около 150 тысяч человек.

В сложившихся условиях Эстляндия наряду с другими губерниями Остзейского края стала своеобразным полем для экспериментов. В этом регионе Петербург «тестировал» различные мероприятия по ослаблению крепостного права. В 1802‒1804 гг. в регионе было принято несколько соответствующих законов.

27 июня 1802 года Эстляндский ландтаг [парламент земли, — прим. автора] принял постановление, которое было утверждено рескриптом российского императора от 25 сентября 1802 года как крестьянский регулятив («Советская Эстония». Энциклопедический справочник / Гл. ред. Г. Наан. ‒ Таллинн: «Валгус», 1979). Этим регулятивом крестьяне получили право собственности на движимое имущество и, при устойчивом ведении хозяйства, право на бессрочное пользование земельным участком.

С согласия Александра постановление было обнародовано от имени помещиков (мызников) — как декларация их доброй воли. Причём обнародован документ был на эстонском языке. Перевод занял около полугода, зато в 1803 году настоятели церквей раздали местным помещикам печатный экземпляр регулятива, получившего название «Igga üks» («Всякий») — по вступительным словам на эстонском языке. Те огласили его содержание своим крестьянам и выдали им по одному экземпляру регулятива на каждый гак [кадастровая мера, принятая в прошлом в здешних краях при оценке поземельной собственности; по гакам начислялась барщина, — прим. автора].

В 1804 году в Эстляндии был принят Крестьянский закон, согласно которому крестьяне по-прежнему оставались крепостными, но их больше нельзя было продавать или закладывать, а также нельзя было дарить отдельно от их земельного участка.

Закон придал юридическую силу наследственному пользованию землёй и владению движимым имуществом; теперь крестьяне могли покупать землю. В том же году также был принят Закон об Эстляндском крестьянском суде, который регулировал судопроизводство волостного суда в губернии.

Для понимания тогдашних порядков: действовавший с 1783 года подушный налог составлял 70 копеек с каждого работоспособного мужчины. Этот налог выплачивал помещик, который собирал его с крестьян в виде оброка или барщины [Барщина — неоплачиваемый принудительный труд крестьянина на землях собственника, с использованием хозяйских орудий труда. Исчислялась количеством проработанных дней или исполненным объёмом работы. Оброк — повинность крестьянина платить дань хозяевам деньгами либо изготовляемой продукцией, — прим. автора]. В 1804 году т. н. шестидневное хозяйство (полное хозяйство) должно было поставлять помещику в качестве оброка 2 бочки (всего около 265,5 литров) ржи, ячменя и овса; 45 тюков (1 тюк — около 8 кг) сена; 1 бочку прочего товара (пряжа, яйца, куры, овцы, масло и т. д.). От полного хозяйства помещику разрешалось требовать 600 дней барщины в год.

Если же сравнивать крестьянские законы Эстляндии и Лифляндии, то положение эстляндского крестьянина оставалось хуже, чем лифляндского, — ему приходилось нести больше повинностей за один и тот же размер земельного участка. Лифляндский крестьянский закон предусматривал точное определение поместьями крестьянских повинностей на период молотьбы с занесением норм в вакенбухи. В Эстляндии же таких норм принято не было, и помещик требовал безвозмездной барщины. Также в Лифляндии к трудоспособным относились мужчины в возрасте от 17 до 60 лет и женщины в возрасте от 15 до 55 лет, а в Эстляндии — все лица в возрасте от 15 до 60 лет. При необходимости к взрослым также приравнивали 14-летних подростков.

Закон надежд крестьянства не оправдал, поэтому сразу после его обнародования вспыхнули волнения.

Остзейский эксперимент

Следующий «заход» с попыткой решить крепостной вопрос начался после Отечественной войны 1812 года и Заграничных походов русской армии. С одной стороны, экономика страны находилась в тяжёлом положении, улучшить которое было возможно лишь при решении крестьянского вопроса. С другой, крестьяне, плечом к плечу с дворянством отстоявшие Родину в борьбе с врагом, надеялись на улучшение своего положения. Идея отмены крепостного права получила распространение и среди помещиков.

В этот раз Александр поручил остзейскому дворянству самому предложить варианты выхода крестьян из личной зависимости. Санкт-Петербург долго обсуждал всевозможные пути решения, но победил в итоге консервативный вариант: люди получили свободу, но без земли. Они не могли выкупить её у помещика, а свой выход из крепостного состояния должны были «оплатить» продолжением отработок по барщине. Вся судебная власть оставалась в руках помещиков. В их обязанности также входил полицейский надзор. Во избежание массового переезда крестьян им огранили возможность передвижения. Разрешение свободных передвижений по всей губернии они получили лишь в 1832 году.

В 1816 году проект получил высочайшее утверждение. В 1817 году он вступил в силу в Эстляндской губернии, а с 1820 года стал действовать в Лифляндии. Вся реформа проводилась поступательно и была в полной мере реализована лишь к 1831 году, а вольноотпущенники в обязательном порядке получали официальную фамилию. К 1835 году фамилии были даны всем представителям простонародья, проживавшим в Эстляндской губернии (до этого в качестве фамилий употреблялись добавочные имена, связанные с местом жительства, профессией или личными особенностями крестьянина).

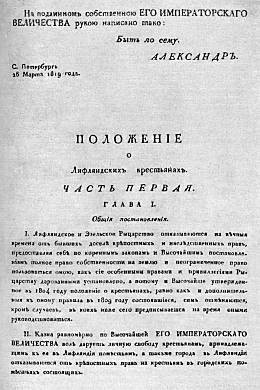

Первая страница Положения о лифляндских крестьянах (1819 г.). Изображение из открытых источников

Первая страница Положения о лифляндских крестьянах (1819 г.). Изображение из открытых источников

Итак, основными положениями отмены крепостного права в остзейских губерниях были:

- получение крестьянами личной свободы, но потеря прав на землю;

- земля объявлялась собственностью помещиков;

- крестьяне могли арендовать землю, но условия аренды законодательно не регламентировались;

- крестьяне сразу становились членами волостных общин, подчинённых местному помещику.

Результаты крестьянской реформы были неоднозначными. С одной стороны, крестьяне обрели личную свободу. С другой, условия их освобождения были выгодны прежде всего помещикам, за которыми сохранялась земля. Но на этом эксперименты не закончились…

Комментарии

Да, звучит страшно несправедливо. Плати помещику только за то, что его дальний предок пришел сюда и всех несогласных ему платить ни за что - поубивал. Или продал своё "право" грабить местное население другому помещику.

Но, давайте посмотрим на то, что есть сейчас.

1. Подоходный налог будет 24%

2. Налог с оборота 24%

3. Акциз на топливо, а ведь товары сами себя не переместят и сельхозтехнику святым духом не заправишь (аналог средневекового налога на соль, без которой было никуда).

4. Автомобильный налог, полный аналог средневекового налога "на мосты", "на въезд в город", "на то, а иди ты нах на что, но плати". Это еще не берем платные дороги, благо, в Эстонии таких (пока что) нет.

По-факту, мы сейчас отдаем государству более, чем 50% заработанного. Притом, если тогда бюрократия (дворяне и попы) была минимальной, всего около 5% от населения, то сейчас - около 20% от населения. Попы, правда, отвалились за полной ненадобностью.

Вот и смотрите.

Вы сейчас сами таких правителей выбираете. То есть, вы много тупее тогдашних крестьян, у которых никакого выбора и не было - или плати, или сдохни.

Это иллюзия. Выбирают из того, что есть, а что есть - результат передела власти, в т.ч. насильственным путём.

По итогу, парламентская демократия без сильных институтов это только самое начало демократии, до настоящей демократии нужно ещё пройти процесс самообразования и самовоспитания. К счастью, благодаря Интернету и знанию английского языка со школы, у молодёжи с каждым поколением будет больше шансов на настоящую демократию, а мы, как родители, должны научить их пользоваться этими ресурсами разумно.

Отправить комментарий