Самые маленькие города мира

Логично предположить, что если есть мегаполисы, то для сохранения баланса должны быть и мини - или даже микрополисы. Но какой величины это мини достигает?

Оказывается, есть город на планете, в котором официально проживает один человек, а один из таких городов совсем рядом с нами (на фото). В восьмерку городов с населением меньше 1000 человек действительно входят один эстонский, один литовский и два российских – самый молодой и один из самых старых.

1. Буфорд (Buford), Вайоминг, США

Население – 1 человек

Город прославился тем, что долгое время в нем проживал единственный житель, по совместительству мэр, дворник, заправщик и продавец в местном магазине – Дон Сэммонс. Он приехал в Буфорд вместе со своей семьей в 1980 году, а после смерти жены жил здесь вдвоем с сыном. В 2008 году сын переехал, мэр остался один, но в 2012 году он выставил город на продажу.

Вместе с домом с торгов ушли заброшенное здание школы 1905 года постройки, заправка, гараж, сарай и магазин, который в свое время пытался ограбить знаменитый бандит Бутч Кэссиди. Победителем аукциона, который продолжался 15 минут, стал бизнесмен из Вьетнама. Цена сделки – $900 тыс. Новый владелец города переименовал Буфорд в PhinDeli и занялся бизнесом по продвижению вьетнамского кофе в США. Дон Сэммонс теперь официально нанятый на работу сомэр уже бывшего своего города.

Буфорд расположен на юго-востоке штата Вайоминг, между городами Шайен и Ларами, на автостраде Interstate 80. Он находится на высоте 2438 м, что делает его самым высоким поселением на основном автошоссе, соединяющем Нью-Йорк и Сан-Франциско. Город возник в период строительства Трансконтинентальной железной дороги в 1860-х годах. В лучшие времена здесь проживали 2 тыс. человек. Население стало резко сокращаться, когда маршрут магистрали был изменен.

Сайт: bufordtradingpost.com

2. Рабштейн (Rabštejn), Чехия

Население – 25 человек (2011 г.)

Самый маленький город центральной Европы – чешский Рабштейн. Его полное название — Рабштейн над Стржелой. «Стршела» означает «стрела» — так называют местную речку. Статус города Рабштейн получил свой статус еще в 1337 году.

Сейчас здесь всего одна улица и одна площадь. Самые популярные достопримечательности – руины крепости XIV столетия, построенной в готическом стиле, замок в стиле барокко, старинный костел. Кроме того, есть еврейское кладбище, древний каменный мост, неработающая деревянная мельница, отель, конюшня.

Рабштейн славится своим сланцем, который до сих пор можно встретить на крышах местных домов. Большинство домов жители используют как летние дачи.

Город находится в 40 км к северо-западу от Пльзень, в одном из самых романтичных уголков Западной Богемии. Попасть в город можно по единственной дороге. Перекинутый через речку мост не раз перестраивался, но считается самым старым в Западной Чехии. От того первого моста сохранились стоящие у дороги фигуры Христа и святых.

Сайт: rabstejnnadstrelou.cz

3. Хум (Hum), Истрия, Хорватия

Население – 27 человек (2011 г.)

Город-крепость Хум считается одним из центров туризма в Хорватии. Из административных служащих тут есть: мэр, полицейский, врач, судья и пожарный.

Свой облик крепость получила еще в XI в., тогда же и заимела статус города. С тех пор почти ничего не изменилось. Малые размеры, не мешают городу иметь свои традиции, например выборы жупана (префекта). Они проходят в середине июня в обусловленном месте, в шутку их называют «выборы дурака на год», поскольку многие жители Хума люди почтенного возраста. Для нужд населения и туристов в городе имеются магазин, ресторан, два храма и кладбище.

В Хуме отлично сохранились фрески XII века. Кроме того, здесь есть 13 домов, 2 улицы, 2 храма, музей, магазин, почта, кладбище, ресторан, гостиница. Гордость местных – уникальная домашняя 38-градусная настойка на лечебных травах Humska Biskа, которую готовят по рецепту древних кельтов., которому больше 2000 лет. Подают ее в ресторане гостиницы.

Город Хум расположен на высоте 349 м, на вершине холма, в 5 км от города Роч и в 14 км к юго-востоку от города Бузет. С Рочем город соединен «Аллеей глаголицы», упирающейся в единственные городские ворота Хума.

Хум занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый маленький город в мире. На момент, когда его туда заносили, в 2009 г., тут проживало 17 человек.

Сайт: hum.hr

4. Иннополис, Россия

Население – 96 человек (2016 г.)

Иннополис – самый молодой город России. Находится в Верхнеуслонском районе Республики Татарстан, входит в Казанскую агломерацию. В городе расположены университет и особая экономическая зона.

Идея создания в пригороде Казани «IT-деревни» впервые была озвучена в 2010 г. По проекту предполагалось строительство населенного пункта с офисными зданиями, жилыми домами, спортивной, рекреационной и образовательной инфраструктурой, рассчитанного на проживание 50 тысяч человек. Первые здания появились тут в 2012-м. А 1 января 2015 г. Иннополис получил статус города.

В городе уже введены в строй: корпус Технопарка имени Попова, спортивный комплекс, здания Университета Иннополис и студенческого кампуса, 16 жилых домов, медицинский центр, детский сад, школа, ИТ-лицей, отделения почты, офисы банков, салон красоты, кофейня и супермаркет. Между Казанью и Иннополисом курсирует регулярный бесплатный автобус.

Иннополис находится в 40 км от Казани на правом склоне Куйбышевского водохранилища, напротив Свияжска.

Сайт: innopolis.ru

5. Панемуне (Panemunė), Литва

Население – 265 человека (2013 г.)

Самый маленький город Литвы и вообще экс-СССР. Это единственный город в стране, не являющийся центром староства (административно-территориальная единица в государственных владениях Речи Посполитой и в современной Литовской Республике).

Свою историю ведет с XIX века. После Первой мировой войны, в 1920 году, согласно Версальскому договору, был закреплен за Францией. Правобережную часть Тильзита выделили в виде пригорода и стала именовать Übermemel. Нынешнее название город получил в 1923 году, когда произошло Мемельское восстание и Клайпедский край вошел в состав Литвы. Во время СССР Панемуне носил статус городского поселка, городом его стали именовать уже в независимой Литве.

В городе действует АЗС, начальная школа, почтовое отделение, библиотека и пограничный КПП между Литвой и Россией.

Расположен Панемуне на правом берегу Немана напротив города Советск (Калининградская область, Россия), с которым его связывает мост Королевы Луизы.

Сайт: tic.pagegiai.lt/29494/pagegiai-region/panemune-city.html

6. Мелник (Meleniko), Болгария

Население – 323 человек (2016 г.)

Самый маленький город Болгарии – Мелник – свое название благодаря окружающим его меловым скалам.

Время его основания историкам неизвестно, но первые упоминания датируются XI в. Главная достопримечательность города — Боярский дом, самая старая и единственная уцелевшая постройка на Балканском полуострове времен

Византийской империи. Всего в Мелнике около 100 памятников культуры.

Еще в начале XX в. здесь проживало 5 тыс. человек, в основном греки, большая часть которых вынуждена была покинуть город после Межсоюзнической войны 1913 г., переселившись в близлежащие города.

Издревле Мелник славился производством табака и виноделием. «Мелнишко вино» пользовалось популярностью у многих стран Европы. Традиции продолжают до сих пор, храня огромные винные бочки в близлежащих скалах.

Сайт: meleniko.gr

7. Чекалин, Россия

Население – 965 человек (2016 г.)

Чекалин – до 2015 считался самым маленьким городом России. В стародавние времена он носил название Лихвин. В советское время его переименовали в честь Героя Советского Союза – Александра Чекалина, – школьника-партизана, повешенного немецкими солдатами во время оккупации.

Годом основания служат первые упоминания в летописях 1565 г., когда по распоряжению Ивана Грозного был причислен к опричным городам и укреплен. В период расцвета рода Демидовых, в городе ими было построено четыре завода, торговая пристань и семь трактиров. В конце XIX в. Чекалин (Лихвин) насчитывал 266 домов, 25 купеческих лавок и один винный склад. В советские времена тут работало несколько предприятий: молокозавод; комбинат, производивший одеяла; детский санаторий и леспромхоз. Сейчас город вымирает: все предприятия заброшены, действует одна школа, один детский сад и музей.

В лучшие годы (1956) здесь проживало 2008 человек. Самым известным жителем Чекалина считается автор знаменитой песни "Ухни, дубинушка, ухни!" - поэт и врач Василий Богданов (1837-1886).

Чекалин расположен на левом берегу реки Оки, в 102 км от Тулы. Мост – единственная дорога, город с областью, поэтому, когда его весной заливает, то путникам может помочь только бронетранспортер.

Сайт: 123ru.net/chekalin

8. Калласте (Kallaste), Эстония

Население - 920 человек (2012 г.)

Эстонский город Калласте (в переводе с эстонского – «берег») находится на берегу Чудского озера. До 1923 года он носил имя Красные Горы – по названию местного красного песчаника.

Основан еще в XVIII веке, но только в 1938 году получил статус города. Большинство жителей, 75% которых русского происхождения, занимаются рыбной ловлей.

В Калласте находится самое длинное в Эстонии обнажение девонских песчаников – около 930 м. Максимальная высота обнажения 8 м. Двигаясь от южного края города к центральной площади, можно увидеть 11 обнажений. Самая южная и высокая часть обнажения является заповедной зоной.

Помимо песчаника Калласте известен своей действующей старообрядческой церковью и братским кладбищем советских воинов.

Калласте находится на крайнем востоке Эстонии в уезде Тартумаа, на берегу Чудского озера.

Сайт: kallaste.ee

Из истории Калласте:

В 1336 году Дерптский ( Тартуский) епископ Энгельберт фон Долен приказал своим рыцарям снести временные сарайчики русских рыбаков в наказание за самовольный лов в принадлежащих ему водах. Это было первое письменное упоминание о русском населении Западного причудья ( участок берега между Варнья и Муствее). Места эти в те времена были безлюдные, лес подступал к самому берегу. Ещё в 19 веке жителей Калласте будил по ночам волчий вой. Песчаные почвы не представляли интереса для эстонских крестьян - земледельцев. Постоянных поселений на побережье не было, лишь русские рыбаки с восточного берега иногда заплывали сюда в период сезонного лова рыбы, строили временные сарайчики для хранения инвентаря.

Участок берега между Кодавере ( Kodavere) и Нина ( Nina) назывался Purmurand , что , вероятно, происходит от эстонских слов purunema (разрушаться, ломаться) и rand ( берег), поскольку пологий спуск к озеру между двумя уступами из красного песчаника действительно напоминает разрушенный берег (Разлог).

В 1582 году поляки, захватив эти земли в ходе Ливонской войны, провели перепись населения и в соответствующем документе записали: "... В рыбацкой деревне Purmurand проживает 7 рыбаков : Ян, Груз, Руко, Сармак, Остра, Мик и Тхос, кои обязаны за год выплатить местным властям налог в размере 2-х рублей, 1 пуры солёной ряпушки и 1 пуры солёных язей..." . Тхос назван отдельно как платящий 5 рублей и 200 лещей ежегодно. Имена Груз и Остра можно определённо считать русскими ( Груз - груз от сетей; Остра, возможно, -человек с острова ( Piirisaar) или от орудия лова - острога). Остальные , скорее всего,- эстонцы. До возникновения на месте Калласте постоянного поселения c русским населением было ещё далеко, а вот в деревне Нос (Nina) русские преобладали уже в 1599 году.

Церковные реформы патриарха Никона и последовавший за этим раскол православной церкви стали отправной точкой массового переселения раскольников (они же старообрядцы и староверы) за так называемый " шведский рубеж", т.е. на территорию Эстонии, бывшей в 17 веке шведской провинцией. К примеру, деревня Rootsiküla (Ротчина) переводится как " шведская деревня".

Когда и как появилась старообрядческая деревня Красные Горы (нынешний Kallaste)?

Предлагаю на выбор четыре версии, каждая из которых имеет право на существование.

Восточный путь

В 1720 году, согласно легенде, рыбаки - староверы из России высадились в Разлоге ( пологий спуск к берегу) и основали постоянное поселение.

Так было положено начало Калласте. Именно Разлог , с впадающим в него ручьём, по берегам которого раскинулись хорошо увлажнённые земли, стал завязью нашего города. От ручья и сегодня виден след.

В прежние времена во время половодья ручей "оживал"...

По этой дороге первопоселенцы поднялись в гору...

Старейшая улица города - Sadama ( Портовая)

Южный путь

Согласно другой версии, староверы пришли в эти места не через озеро, а продвигались вдоль западного побережья с юга из мызы Ряпина( Räpina). Новгородский проповедник Феодосий Васильев приобрёл у А.Д. Меньшикова мызу Ряпина, где и поселился в 1710 году его сын и брат с группой верующих. Сам Феодосий в это время сидел в Новгородской тюрьме.

Староверы - федосеевцы или безпоповцы не признавали священнослужителей и отрицали таинство брака. В 1718 , основанный федосеевцами монастырь в Ряпина, был сожжён военной командой, посланной для поимки солдат - дезертиров, кои находили приют у староверов, не признававших службу в армии. Уцелевшие монахи на лодках добрались вдоль берега до Вороньи ( Varnja), а оттуда рукой подать до Калласте, где часть федосеевцев и обосновалась.

Северный путь

Через реку Нарову ( Narva jõgi) и на юг до Муствее ( Mustvee). А, возможно, и до Калласте.

Рижский путь

В начале 18 века староверы пришли в Причудье из-под Риги, где свирепствовала эпидемия чумы и люди, спасаясь, переселялись в неохваченные болезнью края.

Следующая волна переселенцев- староверов пришлась на конец 18 века, когда российские власти начали очередную кампанию гонений на отступников от православия.

Согласно ревизии 1782 года, в Калласте проживало 116 чел. (EAA.1865.2.23/2),

среди них и предки автора этих строк по материнской линии. Лишь 13 человек из внесённых в переписные листы родились здесь, остальные переселились в течении 10 предшествующих лет, главным образом изНовгородской губернии. В 1820 году население возрастает уже до 226 чел. (EAA.949.1.1608) и здесь впервые упоминаются мои предки по отцовской линии, в 1851 году -820 чел (EAA.291.8.1650) и т.д

Как минимум три обстоятельства способствовали заселению этого края.

1. Неплодородные, а , значит, дешёвые земли как нельзя лучше подходили рыбакам для постройки жилья и возделывания огородов.

2. Беглецы попадали к "своим", где их трудно было обнаружить властям, да и немецкие бароны были рады появлению новых арендаторов и доносительство не практиковали.

3. Господствовавшая в Прибалтике лютеранская церковь мало интересовалась староверами и у последних имелась наилучшая возможность сохранить свои религиозные устои.

В коренных жителях Калласте смешалась кровь переселенцев из Новгородской, Тверской и Витебской губерний.

Селиться старались кучно, по принципу: одна улица - одна деревня, что разительно отличалось от эстонских поселений хуторского типа. Остроумные старообрядцы нашли этому объяснение:" Эстонцев Бог щепоткой по одному разбрасывал, да притомился... И нас, староверов, пригоршней высыпал".

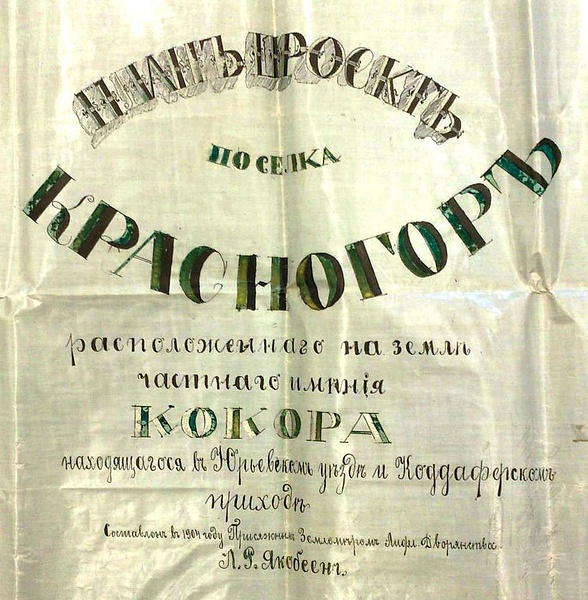

Немецкие бароны, хозяева мыз Кокора ( Kokora)( см. фото) и Алатскиви ( Alatskivi) (см. фото ниже) быстро оценили выгоды от проживания в их владениях русских рыбаков. Судите сами - кроме платы за землю под домом и огородом, рыбаки обязаны были ежегодно за право лова в прибрежных водах ( три версты от берега принадлежало барону, прим. автора) давать поместью с каждого двора по 3- 4 кг. сигов или лещей, а также судака в 6-8 кг. Попробуй поймай такого!!!. Если судак не пойман, то 1 руб. 50 коп. деньгами.

Немецкие бароны, хозяева мыз Кокора ( Kokora)( см. фото) и Алатскиви ( Alatskivi) (см. фото ниже) быстро оценили выгоды от проживания в их владениях русских рыбаков. Судите сами - кроме платы за землю под домом и огородом, рыбаки обязаны были ежегодно за право лова в прибрежных водах ( три версты от берега принадлежало барону, прим. автора) давать поместью с каждого двора по 3- 4 кг. сигов или лещей, а также судака в 6-8 кг. Попробуй поймай такого!!!. Если судак не пойман, то 1 руб. 50 коп. деньгами.

Ручей, текущий через Разлог, делил Калласте на две части: Кокоровский и Алатскивский край, которые принадлежали соответствующим мызам.

Кокоровский мызник соорудил на границе с владениями соперника кабак, верно предугадав спрос среди рыбаков и " ветровозов"(так назывались скупщики рыбы, отвозившие улов зимой по льду в Тарту - прим.авт.) на "горячительные" напитки. Позднее в этом здании разместится Культурно - просветительное общество.

Кокоровский мызник соорудил на границе с владениями соперника кабак, верно предугадав спрос среди рыбаков и " ветровозов"(так назывались скупщики рыбы, отвозившие улов зимой по льду в Тарту - прим.авт.) на "горячительные" напитки. Позднее в этом здании разместится Культурно - просветительное общество.

Здание кабака, позже Культурно - просветительного общества ( хорошо, что не наоборот) 1929 год.

Попытки кокоровского мызника переманить русских рыбаков вглубь своих владений, в Кодавере, успеха не имели: селиться в гуще эстонцев - иноверцев местные жители не соглашались.

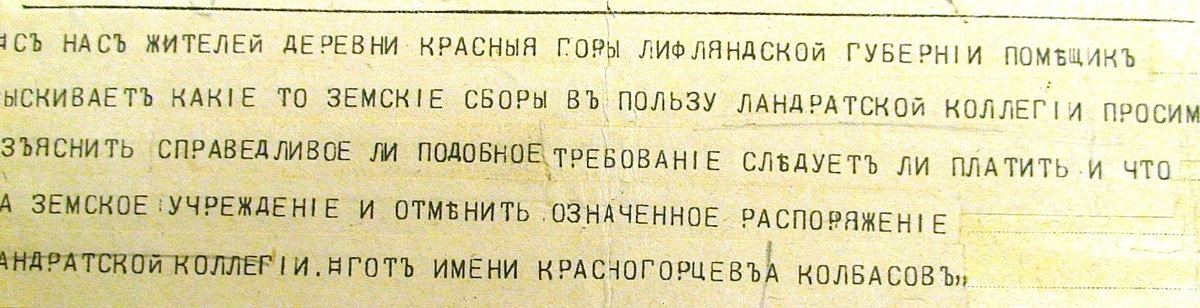

Отношения с мызой были далеко небезоблачные. То помещик не даёт согласия на еженедельный рынок ( подробнее в разделе "Только у нас"), то и вовсе требует с красногорцев какой - то малопонятный земской сбор. Задетые за живое жители деревни шлют телеграмму на имя самого Министра внутренних дел!

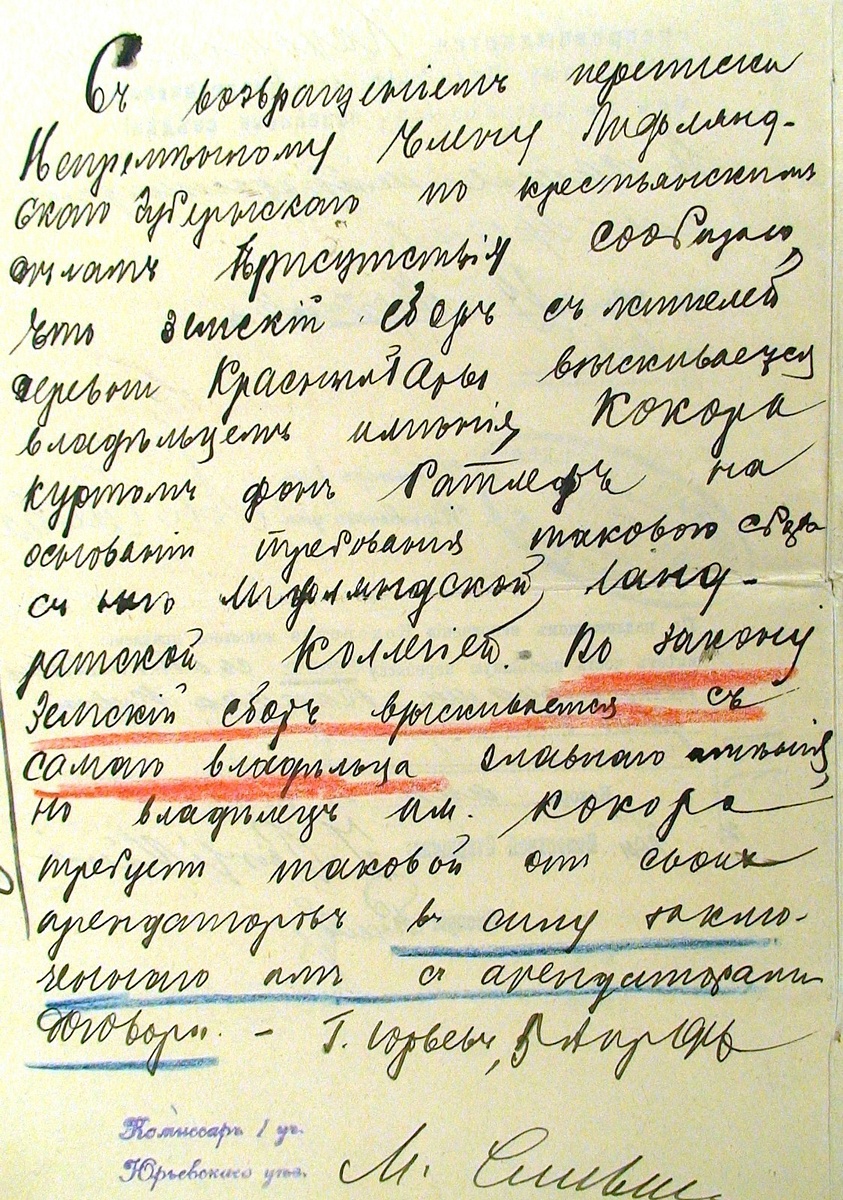

Владелец поместья Кокора Курт фон Ратлеф просто переложил на плечи местных жителей налог, который по закону должен был платить сам. Возможность этого, якобы, была предусмотрена договорами с арендаторами мызной земли, каковыми являлись жители деревни. Подчёркнуто не мной, а тогдашними чиновниками, которым подобная махинация со стороны помещика тоже казалась несколько неубедительной...

Владелец поместья Кокора Курт фон Ратлеф просто переложил на плечи местных жителей налог, который по закону должен был платить сам. Возможность этого, якобы, была предусмотрена договорами с арендаторами мызной земли, каковыми являлись жители деревни. Подчёркнуто не мной, а тогдашними чиновниками, которым подобная махинация со стороны помещика тоже казалась несколько неубедительной...

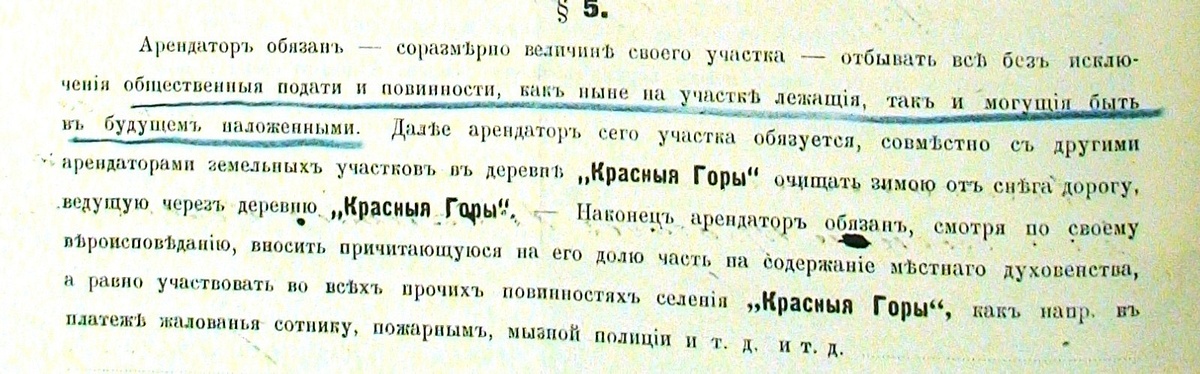

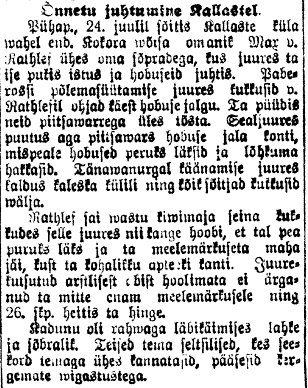

Как видно из фрагмента договора, арендатор обязан беспрекословно отбывать подати и повинности, " могущие быть в будущем наложенные". Вот барон и обязал их платить то, что должен был платить сам. После такого начинаешь понимать, откуда берётся классовая ненависть... Чиновники, кстати, довольствовались аргументами владельца мызы и жалобу красногорцев отклонили. На дворе был 1916 год, а через пять лет судьба повернётся к Курту фон Ратлефу спиной. 24 июля 1921 года он возвращался пароходом из Тарту. Сойдя в Калласте, сел в повозку, но лошади неожиданно понесли... Последний владелец мызы Кокора нашёл свою смерть на пыльных улицах нашего города... Говорят в прежние годы барон сбил лошадью кого-то из местных, но ответственности не понёс. Староверы якобы наложили на него проклятие и он должен был погибнуть под копытами собственных лошадей.

"В воскресенье, 24 июля бывший владелец мызы Кокора Курт фон Ратлеф проезжал со своими друзьями через деревню Калласте. Пытаясь раскурить папиросу, он выпустил вожжи из рук и они упали на землю. Ратлеф хотел подцепить их с помощью кнута, но при этом неосторожно ударил одну из лошадей по ногам, вследствии чего испуганные лошади рванули с места и понеслись. На повороте повозка сильно накренилась и все пассажиры вывалились из неё, отделавшись лишь небольшими ушибами. Однако сам виновник произошедшего ударился при падении головой о каменную стену дома и потерял сознание. Его доставили в местную аптеку и вызвали врачей, которые, к сожалению, не смогли привести пострадавшего в чувство. 26 июля, так и не придя в сознание, Курт фон Ратлеф скончался."

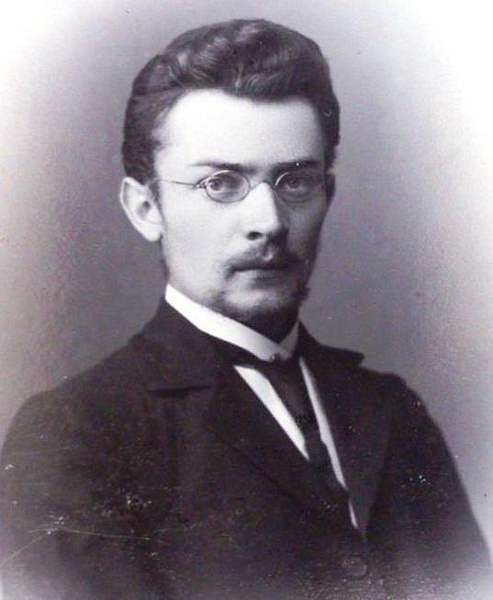

Курт фон Ратлеф ( Kurt von Rathlef 1881 - 1921), владелец мызы Кокора с 1906 года. Был одним из трёх сыновей Густава фон Ратлефа и Марты фон Шульц. Именно к последней перешла от отца в качестве приданого мыза Кокора. Изучал в Тартуском университете правоведение и агрономию. Ему прочили блестящее будущее...

Курт фон Ратлеф ( Kurt von Rathlef 1881 - 1921), владелец мызы Кокора с 1906 года. Был одним из трёх сыновей Густава фон Ратлефа и Марты фон Шульц. Именно к последней перешла от отца в качестве приданого мыза Кокора. Изучал в Тартуском университете правоведение и агрономию. Ему прочили блестящее будущее...

В 1904 году присяжный землемер Лифляндской губернии Людвиг Якобсен составил подробный план посёлка Красногор, который поражает своей выверенностью и точностью. Любопытно заклянуть более чем на 100 лет назад и увидеть знакомые очертания улиц... (для перехода к плану нажмите на картинку)

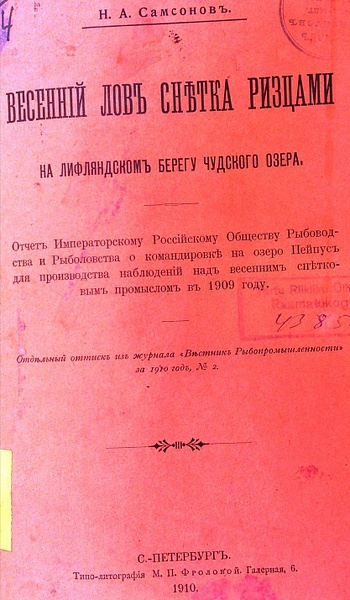

Тема было очень актуальной, т.к. запасы снетка стремительно сокращались «благодаря» новомодному орудию лова – ризцам, и конфликт между сторонниками и противниками снеткового промысла достиг эпогея. Штаб экспедиции находился в Красных горах, правда, сам Николай Александрович поселился в деревне Нина. Через газету организаторы «проекта» обратились к местным жителям с просьбой о содействии , так как наслышаны были о недоверии последних к «господам» из города, от которых ничего хорошего ждать не приходится. Пришлось объяснять, что целью экспедиции является лишь наблюдение и изучение, а не запрет на снетковый промысел, но и после этого , по словам Самсонова, ответы здешних рыбаков оставались односложными, а отношение подозрительным. Итогом экспедиции стала брошюра «Весенний лов снетка ризцами на Лифляндском берегу Чудского озера», написанная живым и доступным для рядового читателя языком.

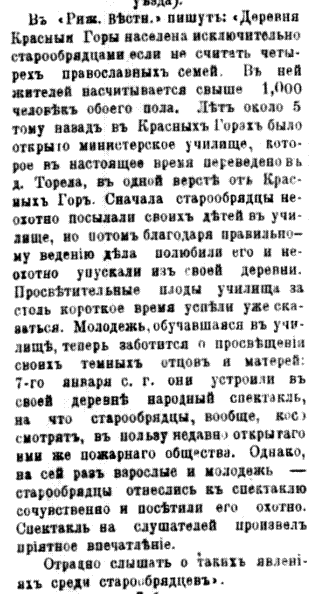

Тема было очень актуальной, т.к. запасы снетка стремительно сокращались «благодаря» новомодному орудию лова – ризцам, и конфликт между сторонниками и противниками снеткового промысла достиг эпогея. Штаб экспедиции находился в Красных горах, правда, сам Николай Александрович поселился в деревне Нина. Через газету организаторы «проекта» обратились к местным жителям с просьбой о содействии , так как наслышаны были о недоверии последних к «господам» из города, от которых ничего хорошего ждать не приходится. Пришлось объяснять, что целью экспедиции является лишь наблюдение и изучение, а не запрет на снетковый промысел, но и после этого , по словам Самсонова, ответы здешних рыбаков оставались односложными, а отношение подозрительным. Итогом экспедиции стала брошюра «Весенний лов снетка ризцами на Лифляндском берегу Чудского озера», написанная живым и доступным для рядового читателя языком.Попадала наша деревня и в,так сказать, "центральную прессу". Галина Михайловна Пономарёва любезно поделилась со мной ссылкой на газету "Ревельский вестник" от 21 января 1904 года. На третьей странице читаем...

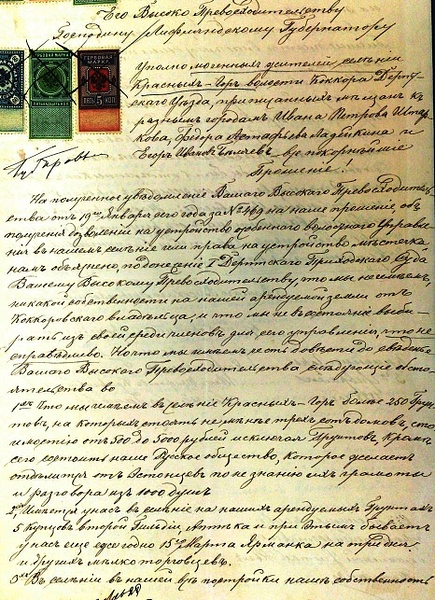

Деревня - посёлок - город

История превращения деревни Красные горы в посёлок, а затем и в город полна драматизма. Чего стоят одни только нижеприведённые строки, в буквальном смысле крик души местных жителей, умоляющих вышестоящее начальство разрешить им отделиться от эстонской волости Кокора и создать своё самоуправление. Привожу полный текст обращения от 1888 года на имя Лифляндского губернатора, с сохранением стилистических и орфографических особенностей письма.

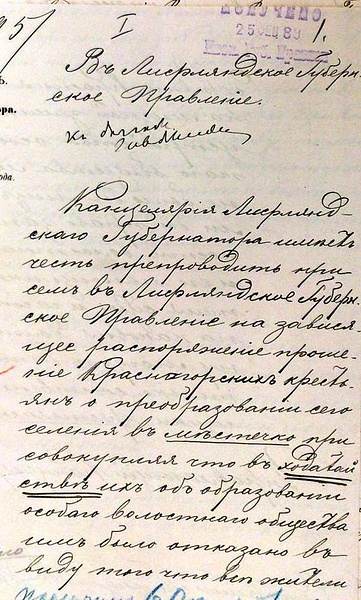

Курьёзным образом мечты жителей Калласте административно отделиться от эстонцев осуществились лишь при эстонской власти. Однако, всё по порядку...

Курьёзным образом мечты жителей Калласте административно отделиться от эстонцев осуществились лишь при эстонской власти. Однако, всё по порядку...

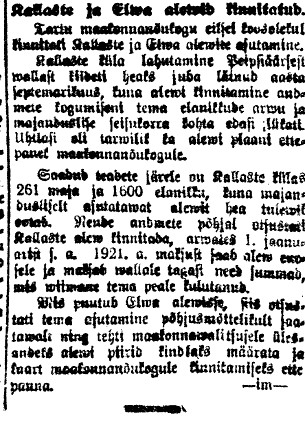

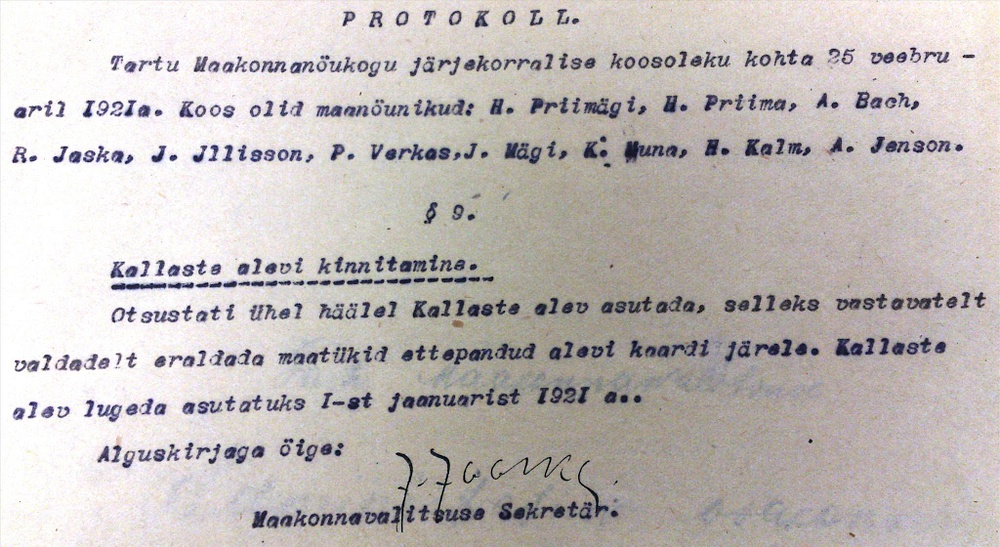

Крушение монархии и охватившие Россию революционные настроения не обошли стороной и Причудье. Когда в апреле 1917 года Временное правительство предоставило Эстонии автономию, жители западного Причудья, напуганные перспективой отделения Эстонии от России, обратились к центральным властям с просьбой о присоединении своего края к Петроградской или Псковской губернии. То ли правительству было недосуг, то ли аргументы эстонской стороны против отделения звучали убедительнее, но причудские деревни осталось в составе Эстонии. Тогда среди местного населения и обрела популярность идея отделить русские поселения от эстонских волостей. И уже летом 1917 года увидела свет новая волость – Пейпияяре, в состав которой вошли деревни Калласте, Роотсикюла, Нина, Колькья, Казепяя, София и частично Варнья. Волостное правление находилось в д. Нина, что создавало для жителей Калласте большие неудобства, поскольку сообщение с вышеназванной деревней оставляло желать лучшего. К тому же Калласте был отделён от остальных русских поселений землями сразу двух эстонских волостей - Кокора и Алатскиви. Всё вышесказанное и сподвигло местных жителей обратиться к властям уже независимой Эстонии с просьбой о преобразовании деревни Калласте в посёлок и предоставлении последнему статуса самостоятельной административной единицы. Тартуский уездный совет счёл аргументы красногорцев убедительными и с 1 января 1921 Калласте был отделён от волости Пейрсияяре и стал самоуправлением. Кстати, этим же решением в самостоятельный посёлок преобразовали и Эльва.

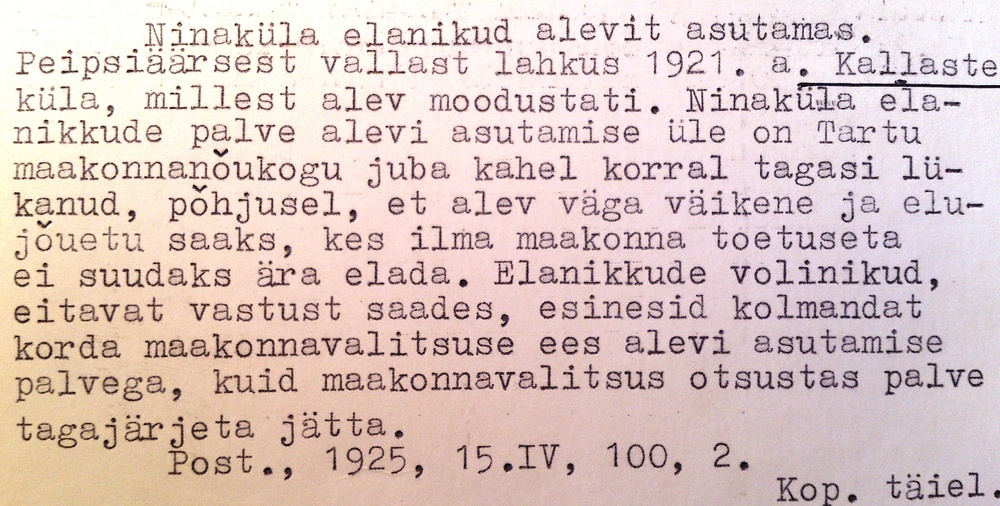

Жители Нина, обиженные столь вопиющей несправедливостью, сразу после отделения Калласте также начинают компанию по преобразованию родной деревни в посёлок, но, увы… ,уездное правление раз за разом отклоняет их просьбу. По мнению вышестоящего начальства, малочисленность населения деревни Нина сделает новое самоуправления нежизнеспособным и оно не сможет существовать без поддержки уезда.

Жители Нина, обиженные столь вопиющей несправедливостью, сразу после отделения Калласте также начинают компанию по преобразованию родной деревни в посёлок, но, увы… ,уездное правление раз за разом отклоняет их просьбу. По мнению вышестоящего начальства, малочисленность населения деревни Нина сделает новое самоуправления нежизнеспособным и оно не сможет существовать без поддержки уезда.

Комментарии

По данным Вики: самый маленький город Эстонии Мыйзакюла - 790 человек на 2016 год, а в Калласте на 2016 год 808 жителей

Отправить комментарий