Советский Кивиыли — более 11 тысяч жителей, 45 километров улиц и три градообразующих предприятия

Рассказом о годах расцвета Кивиыли — с 1960-го до конца 1980-х — автор портала Tribuna.ee Дмитрий Цехановский продолжает серию публикаций о городах Эстонии.

Город Кивиыли в 1970-х — 80-х годах. Коллаж автора

После того, как в 1959 году Кивиыли перестал быть административным центром одноимённого района, он несколько лет оставался самостоятельной административной единицей. Однако понижение статуса сказалось на его развитии не так сильно, как в двух других городах Эстонии — Муствеэ и Калласте, в ходе той же административной реформы также переставших быть райцентрами.

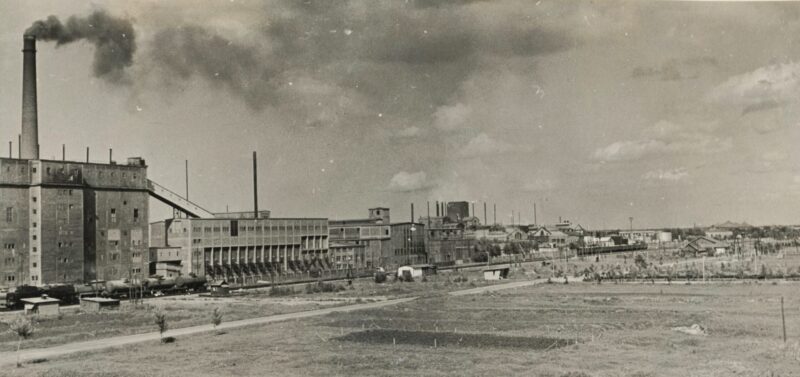

Вид на промышленную часть Кивиыли в 1970-х годах. Фото: Facebook

1970-е годы. Родильное отделение больницы Кивиыли. Фото: Facebook

Связано это, вероятнее всего, с двумя факторами. Во-первых, в Кивиыли было как минимум два крупных градообразующих предприятия, что позволяло ему меньше зависеть от централизованных финансовых поступлений для райцентров. Во-вторых, уже в 1964 году он был переподчинён горсовету Кохтла-Ярве, став, по сути, районом этого города. Это позволило получать финансирование не только из республиканского сланце-химического сектора, но и из бюджета другого быстро развивающегося муниципального образования. Как итог — довольно успешное формирование социальной инфраструктуры Кивиыли в 1960-х — 80-х годах.

Два старых и новое градообразующее предприятие

Параллельно продолжалось развитие сланцедобывающих и перерабатывающих это полезное ископаемое предприятий города. В 1963 году на шахте «Кивиыли» начал работу новый узел сортировки сланца, добавилось два электрогенератора, заработала отделявшая сланцевое масло от других элементов руды установка (УТТ-500), которая функционировала до 1981 года. Важным толчком в развитии города и предприятия стал тот факт, что 12 ноября 1965 года шахта «Кивиыли» была передана в прямое управление Министерства угольной промышленности СССР, что не только позволило немалую часть дополнительных средств оставлять в местном бюджете для различных городских нужд, но и как минимум на несколько лет продлило сроки её эксплуатации.

1960-е годы. Кивиыли и его жители. Фото: Facebook

1960-е годы. Вид на город Кивиыли с воздуха. Фото: ajapaik.ee

На химкомбинате Кивиыли в 1960-х — 70-х годах были запущены цеха по производству моющих средств и формалина, проводились испытания по производству нерозина — препарата для борьбы с эрозией почв, а также была получена первая партия сланцевого сульфинола. Новая универсальная система управления, заработавшая в конце 1960-х годов, позволяла управлять технологическим процессом туннельных печей с центрального пульта. В главной же химической лаборатории появилась автоматизированная система контроля и управления качеством производимой продукции.

В середине 1960-х годов в городе появилось предприятие, которое после закрытия в конце 1980-х годов шахты «Кивиыли» продолжало обеспечивать горожан рабочими местами. Одну из своих фабрик здесь открыло швейное объединение «Ноорус». В 1977 году она станет головной — здесь будет работать большее количество швей, чем в других городах Северо-Востока Эстонии — Силламяэ и Йыхви.

По состоянию на 1979 год крупнейшим предприятием Кивиыли оставался сланцехимический завод, число рабочих мест на котором превысило 2100 человек, а на фабрике швейного объединения «Ноорус» тогда работало более полутора тысяч человек. В то время, которое можно назвать лучшими годами в истории города (конец 1970-х), в Кивиыли располагался филиал автобазы Кохтла-Ярве, работало полтора десятка магазинов, ресторан «Кевад» с шестью филиалами и цех бытового обслуживания «Тарве».

Кивиылиский филиал автобазы города Кохтла-Ярве. Коллаж автора на основе фотографий Facebook

Комбинат бытовых услуг города Кивиыли. Фото: Facebook

1963 год, Клуб города Кивиыли. Суд над бандитами, которые в 1959 году ограбили кассу завода. Фото: Facebook

Если после войны город, выросший на месте посёлка, расположенного к северу от железной дороги у территории химкомбината, был в процессе восстановления разбит на прямоугольные кварталы, застроенные в основном малоэтажными жилыми строениями, часто барачного типа, то в 1960-х годах началось активное развитие жилых кварталов. В северо-восточной части Кивиыли были построены целые районы, состоящие из пяти- и девятиэтажных домов, а расположенная к югу от железной дороги территория у бывшей шахты «Кюттейыэ» в 1970-е годы была отдана под частную малоэтажную застройку и огородные участки.

Общая протяжённость 81 улицы Кивиыли к 1980 году составляла 45,4 километра. Из 1127 гектаров земли, принадлежавшей городу, примерно четверть приходилась на жилые кварталы, в которых проживало более 11 100 человек. Помимо двух средних школ, о которых читайте ниже, в городе работала музыкальная школа, консультативный центр вечерней школы для взрослых Кохтла-Ярве, Дом пионеров, клуб сланцехимического завода и три библиотеки.

В 1980-е годы в список производимой на Кивиылиском химкомбинате на основе сланцевых масел и растворимых в воде сланцевых сульфинолов входило более 30 видов продукции, в том числе мастики, лаки, эпоксидные и прочие смолы. При этом именно из Кивиыли на многие предприятия других регионов СССР поставлялись растворимые в воде фенолы, которые использовались в качестве сырья для производства дубильных веществ.

1984 год. Одно из главных градообразующих предприятий города Кивиыли — PKT KIVIÕLI. Фото: Facebook

Кивиылиская швейная фабрика «Ноорус». Сверху справа — один из её значков. Коллаж автора

1960-е годы. Первомай в Кивиыли. Коллаж автора на основе фотографий из Facebook

Примерно с середины 1970-х годов по городу пошли разговоры о возможном закрытии шахты «Кивиыли». В 1978 году её директором был назначен Антс Лаанекаськ, который до этого проработал здесь более шести лет главным механиком. В то время в эксплуатации оставался только один участок добычи с двумя лавами и участок, занимавшийся проходкой штреков. Количество необходимой рабочей силы начало убывать, постепенно начали отказываться от доставки на работу из Кохтла-Ярве и других близлежащих населённых пунктов.

Ненадолго удалось продлить жизни местной добыче сланца в 1979 году, когда шахте «Кивиыли» был передан участок разреза «Октябрьский» («Айду»). Ширина штрека, который располагался на четыре метра ниже слоя сланца, была не более 3-4 метров, а высота — 2,2 метра. Всего за неполные девять лет было здесь пройдено два штрека протяжённостью до трёх километров.

Согласно приказу от 21 сентября 1987 года за №192, шахта «Кивиыли» прекратила свою работу. Последний сланец здесь был добыт 30 сентября. Шахтёры либо ушли на пенсию, либо нашли работу на других расположенных в округе шахтах, либо сменили специальность. Участок «Октябрьский» был передан разрезу «Айду» и продолжил свою работу.

1969 год. Кивиыли. Строительство 9-этажного здания на улице Советская. Фото: Facebook

1970-е годы. Кивиыли. Вид но улицу Советская из-за железной дороги. Фото: Facebook

1984 год. Кивиыли. Дом по адресу улица Советская, 44. Фото: Facebook.

От школы при руднике до зданий двух школ в разных частях города

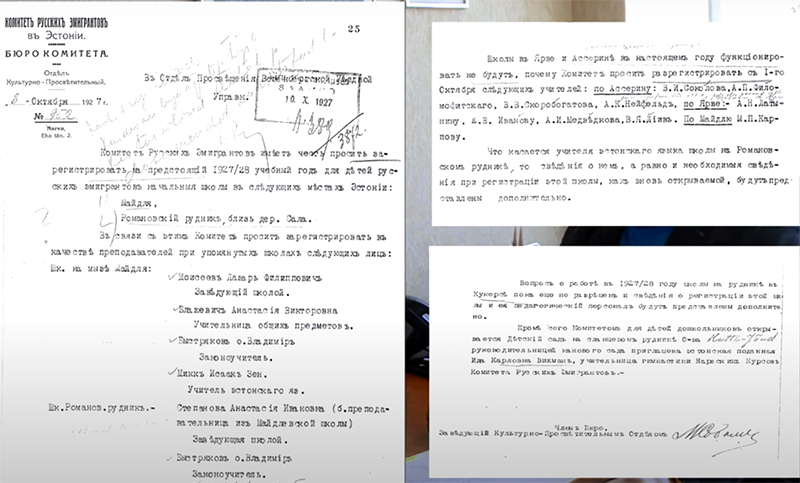

Отдельного внимания заслуживает история школьного образования, которая в этом шахтёрском регионе Эстонии, тогда ещё не имевшем названия Кивиыли, началась в 1927 году. Именно в то время в районе проживания работников местного рудника появилась начальная школа с русским языком обучения. В 1931 году образовательное общество «Valgus» открыло здесь и эстонскую частную школу, но она просуществовала лишь до конца весны следующего года. В 1932/33 учебном году для школьников, считавших своим родным языком эстонский, при русской начальной школе был создан общий класс, объединявший школьников трёх первых лет обучения, в котором первично обучалось 34 ребёнка.

Документ о создании в 1927 году первой школы в районе нынешнего Кивиыли. Фото из архива городской гимназии

В 1934 году русско-эстонская четырёхклассная школа была преобразована в шестилетнюю школу, которая получила в своё распоряжение здание на улице Раудтеэ (Железнодорожная) на территории тогда ещё посёлка Кивиыли. В 1937 году году в уже получившем статус города Кивиыли началось строительство нового здания для школы, которая начала свою работу через год на улице Вабадузе (Свободы). Первый этаж этого здания был отдан школьникам с русским языком обучения, а на втором этаже учились эстонцы.

После того, как был пройден первый этап восстановления города после войны, в 1945 году на базе шестилетки была создана средняя школа. Ещё через год, в процессе быстрого роста населения Кивиыли, русский и эстонский потоки учащихся были разделены. С 1946/47 учебного года часть школы с эстонским языком обучения стала именоваться Эстонской средней школой Кивиыли. Сначала работа двух школ велась в одном здании, но практически сразу начались подготовительные работы по строительству нового здания на улице Метса, куда в феврале 1948 года переехали учащиеся эстонской национальности.

1950-е годы. Школа Кивиыли. Фото: ajapaik.ee

Пионерская дружина 1950-х годов. Фотография из архива школы в Кивиыли.

В 1949 году эстонскую среднюю школу Кивиыли закончил первый выпуск (17 учеников), а с 1 сентября 1950 году она была переименована в Первую среднюю школу Кивиыли. В 1959 году для этого учебного заведения было построено дополнительное здание, располагавшееся по адресу улица Советская, дом 20 (ныне Кескпуйестеэ — Центральный бульвар).

В 1967/68 учебном году в эстонской школе Кивиыли было максимальное количество учащихся: в 29 её классах в начале учебного года было зарегистрировано 923 школьника, но к концу года их число сократилось до 892. В 1969 году для неё было завершено строительство нового здания, рассчитанного на 856 учеников, которое было спроектировано в ГПИ «Эстгипросельстрой» и располагалось на улице Виру.

Педагоги Кивиыли фотографируются у входа в старое здание Русской школы города. Фото: Facebook

Нынешнее здание Русской школы Кивиыли, которая в 2022 году отметила своё 95-летие. Коллаж автора

В 1970 году эстонская школа Кивиыли стала одной из первых школ ЭССР, перешедшей на кабинетную систему. В 1971 году здесь заработал школьный бассейн и был запущён школьный автобус. В 1972 году на 25-летие школы выпускники подарили этому учебному заведению школьный флаг и настенное панно «Учение — свет».

По состоянию на 1979 год в двух школах Кивиыли — Первой Эстонской и Русской — проходили обучения 1664 человека. В 1988/89 учебном году школы Кивиыли перешли на пятидневную учебную неделю, а следующей весной в эстонской школе состоялся первый выпуск, проучившийся 12 лет, ставший для неё 41-м.

Кивиыли. Так сегодня выглядит школьной здание на улице Метса, 6. Фото: Facebook

О том, как Кивиыли сначала с огромным трудом пережил развал Советского Союза, а теперь борется с кризисом в сланцевой отрасли Эстонии, и о туризме, которым местные власти пытаются закрывать дыры в бюджете, читайте в следующих публикациях.

Комментарии

В том то и дело , что при СССР всё было и работало , кстати , в Нарве тоже , а сейчас только дырка от бублика осталась .

Черная дыра однако

А в магазинах ничего не было

Алкоголикам и тунеядцам, а нормальные люди работают и в магазинах всё есть, как посмотришь сколько всего народ в магазинах покупает и в машины загружает, просто диву даёшься, откуда у них столько бабла.

конкретно пиши, чего не было, знаток ассортимента всех советских магазинов.

У тебя память отшибло? Или не жил тогда? Если второе, то 90%(а может и больше) из того, что есть в магазинах сейчас, тогда не было. И это не считая того, что в то время не существовало в принципе, типа мобильников и прочих гаджетов.

Не знаю, про какие продукты ты верещишь и которых у тебя не было.

Все родственники были при работах, всё покупали, ездили и в Москву, и в Питер, и в Таллинн.

Пень ты болотный

Вот именно, работать работали, а вот то, что всё покупали, так это всё было раз в 100 меньше чем сейчас и большая часть не было в открытой продажи. Ты не жила тогда и представить не можешь какой ужас тогда был.

Был обычный стационарный телефон.

Собирались друзья во дворе, заходили за каждым и шли гулять в своё удовольствие. Ходили в киношки, библиотеки, театры, участвовали в школьной самодеятельности. Нормальные и сейчас себе в этом не отказывают.

Вам не фортануло, вы завидуете прошлым поколениям и не привязанными к гаджетам. )))

Жили в Силламяэ. Как инженеру, да еще 11-го цеха (кто знает, тот поймет) мне дали отдельную квартиру через четыре года работы, и сразу провели телефон. До этого жили с женой в коммуналке. Дом, в котором нам дали квартиру, я частично строил своими руками. После работы нас там припахивали в виде разнорабочих. Было за счастье, своя двухконматная квартира и даже не в хрущовке, работали с удовольствием, на себя же.

Телефон был первоначально с заводским номером, четырехзначным. Связь была только через заводскую АТС, которая тогда была на древних реле-шкафах, почти как в начале 20-го века, только без барышень-телефонисток, видел я это хозяйство. Только для работы. Потом уже дали городской номер.

Друг работал трактористом на автобазе, ему провели телефон уже под конец СССР, когда техника позволила. Там вроде эти шкафы-реле заменили на что-то более современное. Он 15 лет стоял в очереди на телефон. Первоначально поставили спаренный - один номер на две квартиры. Когда на него звонят, то звонок раздается на обоих аппаратах, а там уже снимали трубки и слушали, кого именно вызывают.

У одного из 5 если не из 10, к нам соседи ходили, просили позвонить, мне из школы звонили и просили передать всем кто жил в моём доме и нескольких соседних.

Это ты завидуешь прошлым поколениям, думая, что они жили лучше, а я радуюсь, что то кошмарное время закончилось и теперь нормально живу и радуюсь жизни.

в Нарве у каждого стоял в квартире свой персональный телефон и был выдан персональный номером.

Может после 91г, а при СССР никогда такого не было. Как построили новую АТС году в 83 или 84 телефонов стало побольше, но всё равно у всех не было.

Я тебе еще раз напишу - люди в СССР жили хорошо, и я это знаю, а оскотинившимся и сейчас плохо, у них все время кто-то виноват.

Это ты про себя? Тебе же плохо и кто-то тебе в этом виноват.

про тебя, ваших блоХеров и тусовочных

Жили и тогда, и все покупали, жили в квартирах, ездили на тачках.

И в очередях на кассах стояли, как и сегодня во всех магазинах.

Вырезки не было, обычно предагались какие-то мослы, которые и сейчас есть, но называются "суповой набор". Куриного филе не было, даже окорочков не было. Продавались целиковые потрошенные тощие куры, очень плохо ощипанные, их приходилось опаливать над газовой конфоркой, чтобы выжечь остатки перьев и их корни. Про всякие нарезки и хамоны и не говорю.

В Эстонии была съедобная вареная колбаса по 2.50. Два сорта - детская и докторская. Изредка копченая, но уже по 9.50 с пометкой "кооперативная", хотя госцена была 3.50, если память мне не изменяет. Но это в Эстонии, которая снабжалась по первому разряду.

Не было икры и красной рыбы. Сыра было два вида. В Эстонии он был съедобный. В РСФСР - полное г-о. Как и то, что там продавалось под названием "масло сливочное" или "масло коровье". Эстонское было отличное и тогда, и его дефицита тут не было.

Было - всегда в продаже была водка и т.н. потрвейн, прозванный в народе "гнилушка". Народ считал, что его делают из гнилых яблок. Крепость 19-22 оборота, цена от 0.95 до 1 р 10 коп за 0.5. "Элитный" молдавский мог стоит и более 2 рублей, за 0.7. Пиво "Жигулевское" тоже было в продаже почти всегда, особенно - если на разлив. Бутылочное - раз в неделю привозили.

Всегда были в продаже рыбные консервы и мороженая океанская рыба, она была очень дешевая, полтора рубля за кило, или около того. Тогда рыбы в океане ловили ого-го. Зато простые шпроты, нафиг сейчас никому не нужные, кроме тех, кто родом оттуда - были уже деликатес, подавали на новогодний стол (смешно, да?).

Всегда была в продаже картошка, капуста, морковь и лук. Качество когда как. Осенью нормальное, к весне - половина была гнилая.

Бананы - раз в год, это в Эстонии. Продавали их зелеными. Привез гроздь родственникам в РСФСР. Забыл предупредить, чтобы положили на подоконник на пару недель, и ели только пожелтевшими. Думал, они знают. Они попробовали их сразу и выкинули. Потом мне говорили - г-о эти ваши бананы, как их негры едят?

Да много чего еще можно вспомнить, что сейчас кажется какой-то дичью.

Не знаю, всё было и вырезка тоже.

А бабушка с дедом держали кролей и кур.

Так что с мясом проблем не было.

Свой огород у них был.

Я не имел возможности держать кролей и кур. Я на заводе работал посменно. То есть и в ночную тоже. Жена работала на полную ставку, плюс дети на ней были, пока папа в цеху ночью дежурит, а днем отсыпается, какие тут кроли и куры? Садовый участок получил, уже когда по состоянию здоровья перевели в заводоуправление. На "Ромашке", два километра от города. Тогда хоть проблему с яблоками и овощами решил, но на остальное сил просто не было.

Я тебе о своих бабушке и дедушке, которые родились в конце 1930ых годов.

А не о своих родителях.

А сейчас просто нет таких проблем, ни с овощами, ни с вырезками, ни со всем остальным, просто приходишь в магазин и покупаешь, да ещё и выбор есть, не нравится в одном магазине, можешь пойти в 10 других.

Дык и раньше не было.

Вот в 1991 году начались....

После 91го всё появилось в продаже.

До 90ых все было.

Выходили из состава, ломали логистику, поставки.

Вам, недоразвитым икспердам-фуфлогонам, пора бы образованием своим заняться, а то позорите своих боссов тотальной безграмотностью

Кроликов и кур держать, это надо иметь массу свободного времени. Бабуля держала, 12 соток был участок. Кролики при таком раскладе - только в клетках. Кушают очень много. Кушают траву, но на одной траве размножаться и жирок копить будут минимально. Нужен комбикорм, витамины и прививки, очень животники квёлые, склонные к болезням. Чистить клетки - ежедневно.

С курами попроще. Копают землю, находят земляных червей, клюют даже семена сорных трав. Но тогда нужна ограда вокруг участка, чтобы не разбрелись. Но будут тощие. Опять комбикорма, опять витамины.

Нужен курятник, куда их можно загнать на ночь, и там запереть. Лисы и хищные птицы тоже не спят, отличная добыча для них. Куры глупые потому что. Цыплятам могут представлять опасность даже некрупные крысы. Нужна собака, которая не проявляет к курам интереса, как к пище, но охраняет их, как своих. Собаку нужно обучить и кормить. Без обучения курица для собаки - законная добыча. Лучше еще и кошку завести.

Обычно кроликов и кур перед зимой в деревне забивают, оставляют только на развод. Производителей зимой нужно держать в относительном тепле, на улице они даже эстонскую зиму не перенесут. Бабушка в морозы брала их в дом, делала для кур загородку. Кролики там же жили, в клетках.

На югах, все проще. У нас вот так.

Это было в советские годы, чувак. Была совсем иная жизнь и совсем другое время. Работали, детей воспитывали

Никто не тратил время на бег с плакатиками и всякую чушню.

Народ работал, по праздникам собирались почти все родственники с ращных городов.

Понятно, что совсем другая жизнь была, только никто сейчас такой жизни себе не хочет. Если бы тогда всем всё нравилось, СССР существовал бы до сих пор.

Как это не хотите, когда все ваши помыслы вокруг СССР вращаются...

И вы свою ненависть обрушиваете на Евросоюз...

Откуда такой вывод? Я очень люблю Евросоюз

воровать любишь?

ты себе сам вот это насочинял ?

выбрось этот хлам, он к тем временам вообще не подходит...

все держали и котов и кур и собак. Животина между собой не дралась

Потому что хозяин это царь и бог. Сказал "Не можно" значит не можно.

Может где-нибудь в деревне и "Не можно" только там говорили.

что такое частный сектор знаете? Дачные участки представляете?

Вы в курсе, что дом можно утеплить и жить в нем постоянно, не уезжая на зимний период?

или вы городской настолько что вам этого даже и не представить?

там говорили Нельзя.

)))

а "не можно" говорят в Тайгане...

говорят те, кто просто русского языка не знает

в Тайгане свой русский язык.

Бабушка с дедом на свое огороде выращивали вот это вот всё и даже больше.

Несколько сортов яблок в саду и летние и осенние с зимними; а у соседа пасека была, так что и мед мы кушали натуральный.

Все экологически чистое и натуральное.

То есть жили натуральным хозяйством, как в Средние Века. Что вырастил, то и съел. Сейчас можно просто сходить в магазин, где есть выбор всего и всегда.

совсем спятил что ль.

Я ж написала, что работали, получали зарплаты и покупали все что нужно было.

Где вы покупали зимой яблоки, помидоры, огурцы, бананы, ананасы и прочие фрукты? Где брали куриное филе и вырезку? Красную рыбу и икру? Просто интересно, на прилавках ведь ничего этого не было.

Оливковое мало видел до развала СССР в продаже раз в жизни - почему-то в трехлитровой жестяной банке, брать не стал, куда мне столько.

на рынке. В Нарве был огромный рынок на Кренгольме, там где сейчас находится ангар Mere и какое то здание.

Остальное в магазинах. Когда стали завозить ананасы, то и их тоже.

все необходимое всегда было. Ананасы и бананы не входят обязательные продукты питания, и они в наших широтах не растут.

я и сейчас его не покупаю.....

и капусту квасили........вкуснаааа

Вот именно, только самое необходимое, как в тюрьме или на зоне.

ну а че ж ты таким слабаком оказался, что повелся на чужой бред и сел в тюрьму

Совсем дебилка?

раз ты так хорошо описываешь тюрьму, то ты там сидел?

Как я хорошо её описываю? Ты явно дебилка и это не оскорбление, а диагноз

ну хорошо, ты сама себе диагноз поставил на новый год.

Поздравляю

вот теперь с поставленным самому себе диагнозом топай к психиатру.

кстати, бабушка заготовки делала на зиму - яблочные компотики, маринованные огурчики и помидорки...

Я не про консервы, я про свежие фрукты и овощи. Что касается бананов на кренгольмском рынке - это художественный свист. Равно, как и остальное.

Хорошее мясо можно было купить на рынке. Только по отнюдь не государственной цене, раза эдак в три выше. То есть опять частник выручал государство, когда ему это позволяли.

Как только государство прекратило вмешиваться и запрещать частное предпринимательство и частное сельское хозяйство, частники и торговцы завалили нас всем. Любые продукты в любое время года, любой товар вообще.

в 90ых уже продавались и на рынке.

у вас в Силламяэ своя реальность была, в Таллинне своя, в Нарве своя, в Пярну тоже своя собственная.

это не заводские консервы.

Так товарищ ваше и написал:» Все было. Ездили за продуктами в Питер, Москву, Таллинн». А там, может, что то и было. Но опять же не все. Да и про очереди не забывайте, какие приходилось отстаивать за дефицитным товаром. За тюлью, помню, полночи отстоял и полдня. А сейчас этой тюли… Вкус- бесподобный! Огурцы и помидоры- только под засолку. Картошка уже весной ростки пускала, приходилось перебирать, да и мягкая она уже становилась. Но никогда не покупали ее в магазинах

Вкус- бесподобный! Огурцы и помидоры- только под засолку. Картошка уже весной ростки пускала, приходилось перебирать, да и мягкая она уже становилась. Но никогда не покупали ее в магазинах

Более-менее стало появляться во время начала Перестройки. Тут и гласность появилась, и товары на рынках. Помните мешочников с их знаменитыми баулами? А поездки в Вильнюс за техникой?

Свои фрукты и овощи, разумеется вкуснее и полезнее привозных, особенно выращенных не в сезон. Но, вот, свои яблоки мы ели до Нового года, как раз в Новогоднюю ночь ими закусывали

Мясо, колбаса- только Нарва и выручала ( я жил тогда в России), деликатес , в виде апельсинов- в основном- Ленинград, у нас они были, но крайне редко. Не забывайте о блате- торговом биче того времени. Сначала дефицит уходил по знакомым, а потом- в торговлю.

О машине можно было помечтать. Если работали на «Балтийце». Если не есть, не пить и иметь определенный трудовой стаж, то можно было и купить. В принципе машины и сейчас стоят столько же: если не есть и не пить можно купить среднее авто.

Квартиры- да давали. И бесплатно. Но опять же нужно было работать в определенных организациях- тогда шансы быстро ее получить возрастали. Один мой знакомый, работая на Фосфорите, квартиру получил практически сразу по приезду в Кингисепп, чуть не в этот же день. Ему, конечно, повезло: комбинат, только становился, требовались люди, а тут и дом построили. Он так и жил в нем тридцать лет, пока я его встречал. Не думаю, что ему дали новую квартиру.

Чтобы получит квартиру приходилось соблюсти определенные правила и тут приходилось выдумывать хитроумные аферы, прописывая в старую квартиру своих родственников, чтобы был переизбыток жильцов на квадратный метр. Нонаверху сидели тоже не дураки и уж тут приходилось выкручиваться.

Работа была, более того- за тунеядство сажали. Были деньги, но, видите, купить особо было не чего. У людей появились накопления, которые М.С. Горбачев удачно ликвидировал своей реформой.

А так- я не скажу однозначно: когда было лучше, тогда или сейчас. Тогда я был молод и мог мотаться по городам в поисках дефицита, это было даже интересно. Да и не в вещах счастье, в принципе.

Сейчас все есть, что- то покупаем,.

и чо, прям вот каждый день что ль стоял за тюлью в очередях? Или может быть был один магазинчик на все республики, где продавали тюль?

Приехал в соседний город и спокойно купил все, что захотел.

а сейчас покупки на Амазон или Али или любой другой международной онлайн площадке обычное явление между прочим. И кстати, товары и там заканчиваются.

И что такого плохого было в поездках в Вильнюс, Талллин или Ригу? В Москву, Питер или Дальний Восток? Твоими документами никто даже и не интересовался.

Ну, вот, Вы опять: за той же тюлью нужно было куда-то ехать. Моряки по заграницам мотались, много чего привозили- их тоже в пример приводить будете? У них " у них все было"

Поездки в Таллинн или Москву- хорошо, но если это поездки за шмотками или продуктами- тут что-то не хорошо. Напоминают фильмы о мешочниках двадцатых годов. Ничего не поменялось.

С Али-экспрессом не равняйте, пожалуйста. Во -первых, практически все и так есть в обычных магазинах, во-вторых, там, банально, дешевле. Ну и, не забывайте, что кроме китайского гиганта есть масса других платформ, магазинов, которые просто торгуют через интернет- им так удобнее и выгоднее.

ассортимент магазинов в каждом городе свой и зависит от покупательской способности населения города.

ну а как же поговорка - рыба ищет где глубже, а человек где лучше?

Вы сами себе противоречите?

чем больше людей, тем доступнее товары.

Есть у нас такая крупная сеть Баухоф(Bauhof), так вот у них один магазин на весь наш уезд Ида-Вирумаа и находится он в Йыхви.

Соображай, чувак.

Отправить комментарий